2025-07-03

2025-07-03

1756

1756各位志愿者:

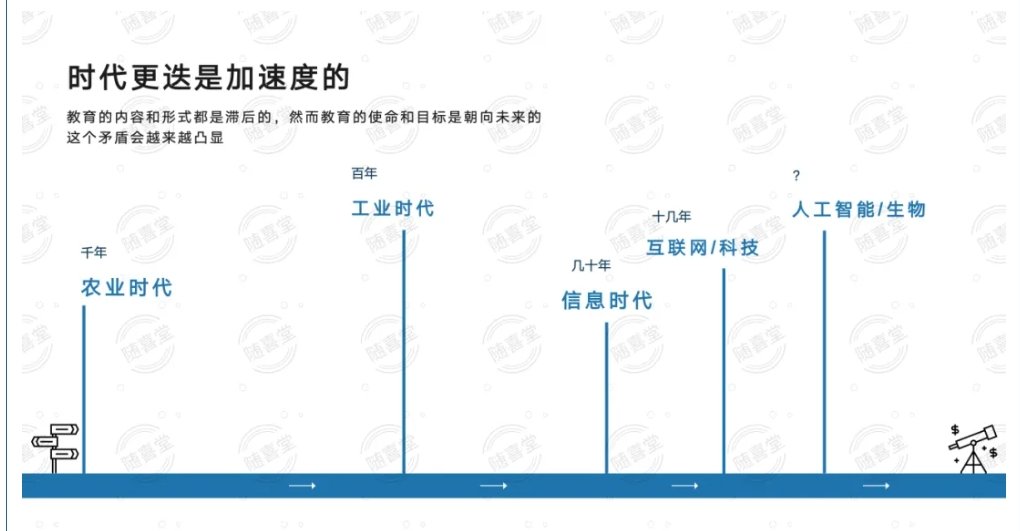

我是纯山教育基金会的廖瑾,今天我想和大家聊一聊教育这个话题,不过在开始之前,咱们得先明确一个基础概念:教育本质上就是一件滞后的事儿。

无论是课本知识、教学方法,还是我们这些教育者本身,都是基于过去的经验去开展教育的。

咱们作为志愿者去做支教,所掌握的信息、教学手段以及自身的经验,无一例外都来自过去,可我们用这些去教现在的学生,是希望他们能拿着过去的经验去面对未来。

这就引出了一个关键问题:我们的教育能不能真正支撑孩子们去应对未知的未来呢?

尤其在当下这个时代,全人类都站在了一个前所未有的高峰,优点是我们前无古人,但缺点也是显而易见的,我们不知道未来会走向何方,国际形势复杂多变,各国在科技、政治等领域的发展也都到了难以预测的地步,未来充满了不确定性。

在这样一种充满未知的背景下,教育到底该教孩子什么呢?

我想先跟大家梳理一下中国国内的整体教育模式和变化情况,这样大家能更好地理解我们现在的教育,包括乡村教育面临的问题。

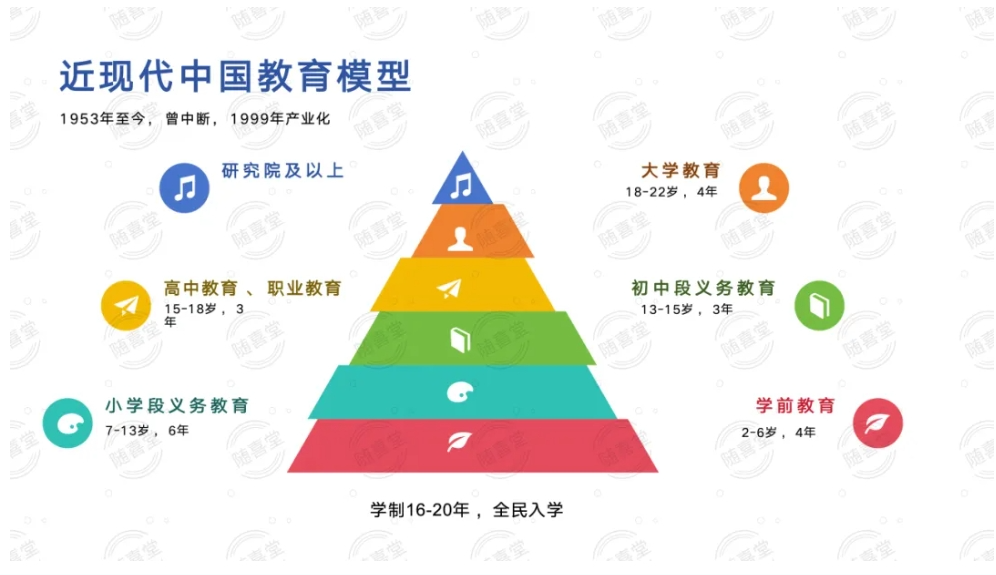

1953 年开始,我们国家刚建国后,设计了一个教育模型沿用至今,中间虽有不少反复和实验阶段,但整体来看,这个模型是一个晋升制的金字塔型,带有竞争性质,最底层很大,它最大的优点就是解决了全民扫盲问题,毕竟在中国历史中,从来没有实现过这么多人能同时入学的情况。

不过它也有很多缺点,比如学时非常长,如果一个孩子从两岁上幼儿园开始到大学毕业,需要在学校待 20 年,即使不算学前教育,从七岁上小学到大学毕业也得 16 年。

一个人活 80 岁的话,四分之一的时间都在学校里度过,可这四分之一时间所学的东西能否支撑他们在未来人生中的生活,就得打个问号了。

从 1977 年恢复高考后,教育逐渐趋于平稳,1999 年开始一系列教育体制改革,其中有个关键性改革是 1999 年提出的教育产业化,当时主要是经济学家为了解决国家经济困难而提出的,把教育当成了一种手段。

到了 2014 年,政策又做了些调整,推出了学区制。房地产商也找到了新的经营蓝海,有了学区房这个概念。

学区房价格比非学区房贵很多,家庭为了买学区房要承担更大的经济压力,而这些压力最终都会传递给学校,家长会根据学校的升学率来选择学校,学校为了提升升学率,有的会提升教学质量,但更多学校会采用一些掐尖等手段。

学校面临的压力又会传递给教师,教师作为学校的员工,不管是公立学校还是民办学校,当学校有大的 KPI 目标时,教师就得分解这些目标,然后在学生身上实现。

这就形成了一个正反馈循环,每个人在这个环节里不断增加压力,导致这个循环不断向上激增,但正反馈必然崩溃,因为它总有边界,当崩溃发生时,最薄弱的一环就会先崩溃,在这个循环里,最薄弱的就是学生这一环。

所以现在我们能看到一些社会现象,比如孩子到初中阶段出现抑郁、焦虑,甚至有些孩子用自伤自残等方式来应对压力,这其实就是他们找到的一种缓解压力的方法。

显然,这种内卷的教育现状是我们非常痛心的,并不是我们希望看到的教育目标,可为什么还会这样呢?

主要有两个原因:

一是那些牺牲的孩子常被视为少数,被视为个体有问题,很少有人能跳出这个小圈子,站在上帝视角去看是整个循环出现了问题,而且这些“有问题”的孩子一般不会被讲出来,不管是家庭还是社会都觉得这是负面的东西,所以知晓率不高,看上去一切都很正常;

二是几十年来我们的教育一直是乡村向城市学习,乡村在追赶城市,包括很多做乡村公益的组织最初也都是在解决乡村和城市教育资源不平等的问题,以城市的教学资源为标准,让乡村向城市靠拢。这就像一条长长的队伍,最前端已经有人摔倒了,后端还不知道,还在继续朝前挤。

不过这些年我们发现了一些新变化,比如教育部要求的中考 55 分流,虽然有些地方现在放宽成 64,但分流制度依然存在。国家这么做的原因是金字塔形状的教育模型下,能接受大学教育和研究生学习的人毕竟是少数,而乡村的孩子由于资源和机会有限,在这个金字塔模型中更难往上发展。

同时,以前我们常说“高知低能”,现在大学扩招后,上大学相对容易了,但是很多工作需要的执行能力,而不是理论分析能力,所以很多大学生一方面没有应对工作的能力,另一方面家庭因为支付了很高的教育成本和教育期待,所以也不愿意让孩子从基础工作做起。

在这种情况下,大力发展职业教育是很有必要的。

现在的职业教育基本上有三类:一是定向委培的职业学校,比如培养海员、地勤人员等,这类学校包分配工作,比较适合乡村孩子,虽然辛苦,但能有一份稳定的职业;二是技术学校,学习电焊、车床车工等技术,有技术资格证书;第三类职业学校和技术学校其实并没有专注学技术,而是走艺术生、体育生等多元录取路径备战高考,满足家长让孩子上大学的执念。

不过,目前的职业教育也存在不少问题:首先是职校资源分布和办校水平良莠不齐;其次是有职业偏见和职校偏见,在国内,很多人觉得上大学出来做蓝领不如做白领光彩;再就是职业资格和就业链路不通,很多孩子学了技术却找不到相应的工作,导致家庭觉得投入产出比不划算;最后是职校总量太少,僧多粥少,很多孩子没有地方可去。

在这种现状下,中考分流出的学生(乡村学生占比更高)如果中考考不上高中,基本上就不会再继续上学了。

当然这并不意味着他们的人生就败北了,有些孩子很早进入社会打拼,过几年也能当小老板,甚至雇佣那些上了大学的同学。如果这样的情况越多,那么继续上职业学校的性价比也就越低了。

那我们作为志愿者去乡村支教,到底该做些什么呢?

其实我们有一个很大的优势,就是我们处于他们原有的问题和循环之外,可以带着“上帝视角”去看待整个场景里的人,包括孩子、家长、老师和校长。所以我们要用升维的思路去解决问题,不要被孩子的课业所束缚。

首先,在做课程设计时,我们要以帮助孩子在这短暂相处期间锻炼一些终身能力为目的。

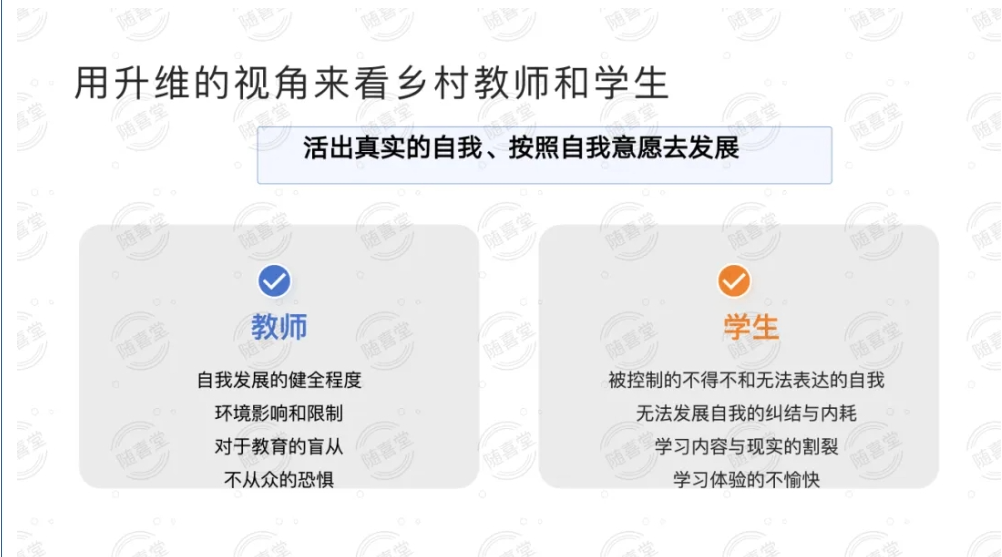

乡村教师和学生大多处于一种限制性的环境中,老师可能对结构有所了解但没办法在小环境里找到解决方案,学生则在学校和家庭中处于被控制的状态,缺乏表达,自尊状态不断缩减,而且学习内容与现实割裂,学习体验也不愉快。

所以,我们在志愿服务中,可以尝试激励孩子自我表达,给孩子正向反馈,让他们敢于表达不一样的想法,帮助他们发展自我。

其次,我们可以利用乡村学校的自然优势和灵活性,去创新教学方式、内容和结构。比如在教学方式上,可以采用 PBL、翻转课堂、角色扮演、戏剧等体验式学习方法,像我在新疆支教时,把课文撕成片贴在墙上,让孩子分组协作去完成任务,在玩的过程中背诵课文。

在教学内容上,我们可以关注孩子身边的生活之美,开展自然体验类课程,让他们认识自己所处的乡村环境,培养他们建设乡村的意识,而不是一味鼓励他们走出大山。

还可以补充身体营养和运动、财商、心理教育、性教育等乡村教育原本缺乏的内容。

在教学结构上,可以打破原有的刻板化模式,根据孩子的年龄和注意力时长调整课时长度,尝试不分科的教学方式,比如带孩子认识一棵树,把语文、数学等知识融合进去。

第三,志愿者不仅仅可以服务学生,还可以对教师产生影响。如果我们的教案和服务方法能成为一种示范,帮助老师学习新的教学方式,那会更有价值。同时,我们要避免带着傲慢的态度进入学校,而是要争取更多本地资源的合作,给老师和校长一些启发,比如建议学校在某个点上做出特色,成为当地有影响力的学校。

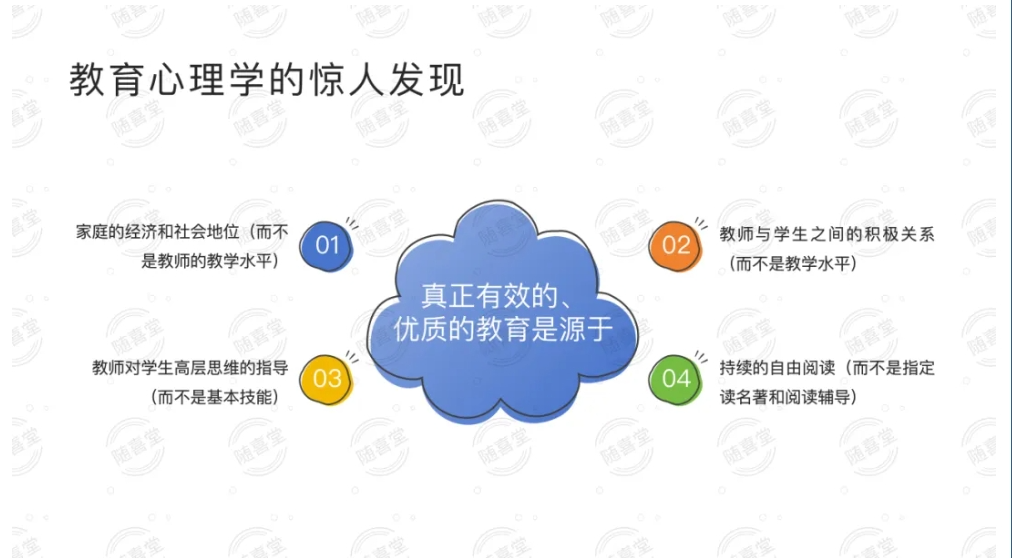

我知道有的志愿者出发前会有很多担心,担心自己的学识是不是足够,担心自己第一次讲课,能不能很好地支持到孩子,我特别跟大家介绍研究发现,希望可以对志愿者们有帮助。

教育心理学的研究发现,教育的优质与否,第一取决于家庭经济和社会地位,第二是老师和孩子之间的积极关系,第三是教师对学生高层思维的指导,最后是持续的自由阅读。

志愿者去支教时,不用过于紧张,虽然孩子们可能记不住你讲了什么,但他们一定会记住你带给他们的感觉,所以保持积极阳光、接纳支持孩子的状态很重要。

在布置课后任务时,也要考虑有趣且有意义,而不是简单的抄写,比如可以让孩子去探究问题、建立人际关系。

最后,也可以尝试放低姿态,让孩子多讲讲他们的乡村,让他们当老师,我们来做学生,这也是很有意思的一种互动方式。

好了,以上就是我今天想和大家分享的内容,预祝各位志愿者能度过一个丰盛充实的夏天。

来源:随喜堂

图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热