2025-08-20

2025-08-20

1258

1258在全球气候变化的大背景下,极端天气愈发频繁。在重庆丰都,当干旱、酷暑与极端天气事件轮番来袭,传统气象谚语逐渐失效,村民生活深受影响。互满爱人与人国际运动联合会(瑞士)重庆代表处以老年群体为核心,从硬件设施配备到村民认知提升,再到溶洞改造这样的创新之举,多维度开展气候适应行动。他们的探索,为乡村社区应对极端天气提供了宝贵经验,也让我们看到了社会组织在应对气候变化挑战中的多重可能。

农村社区工作的视角转换,

从可持续农业到气候适应

“以前晓得,‘燕子低飞要下雨’,‘天上起了鱼鳞斑,晒谷不用翻’,”重庆丰都的一位老农讲道,“现在?天气预报都说不准了。” 凝结了无数代人智慧和经验的谚语正在失效。

近几年,重庆的夏天都经历着炙烤。2022年,连续高温干旱天数达到了 70 天;2024年9月3日,丰都县兴义镇水天坪的气温飙升至 46.5℃,打破了国家气象观测站的历史极值。

位于丰都县西北部的何家坝村户籍人口 1867 人,常住人口仅 460 人,其中绝大多数是老人和极少数儿童。当极端天气成为新常态,村中最脆弱的老年人群体,该如何安然度过一个又一个“滚烫”的夏日与“要么干旱、要么洪涝”的季节?这正是互满爱人与人国际运动联合会(瑞士)重庆代表处(以下简称“互满爱”)试图回答的问题。

这个自 2005 年便扎根中国乡村的组织,最初的关注点是农村社区发展、可持续农业和儿童早期教育。早在 2016 年,他们就开始在重庆丰都三元镇罗家场村开展的项目,核心是“绿色生态农业”,支持农民在提高收入的同时,也多采用环境友好的农业生产方法,比如他们动员村民套种蚕豆,利用豆科植物的根瘤菌固氮,以减少化肥使用;推广太阳能热水器,以节约能源等。

互满爱项目经理黎晓军回忆,那时他们虽然在做着“环境友好和节能减排”的事,但并未明确与“气候变化”这个概念挂钩。真正的转折点,正是 2022 年那场席卷重庆的极端高温干旱,当时在南江村实施的可持续生计发展项目中,大面积的水稻因干旱而绝收。

这记警钟,让项目团队开始系统性地将“气候适应”纳入思考框架。“以前我们更多地考虑怎么做对环境友好,但后来我们发现,气候变化的影响越来越具体,有些变化是无法逆转的,我们更关键的是要学会如何去‘适应’它。”黎晓军说,“我们发现,农业生产受气候影响极大,可能辛苦一整年,到头来颗粒无收。更重要的是,这些留守老人,身体机能衰退,面对极端天气,他们不仅劳动辛苦,而且身体健康也容易受影响。”

从关注“生计”到关注“生存”,从“减少农业生产中的温室气体排放”到“适应变化”,互满爱在丰都的探索,由此翻开了新的一页。

互满爱工作人员在社区与村民交谈

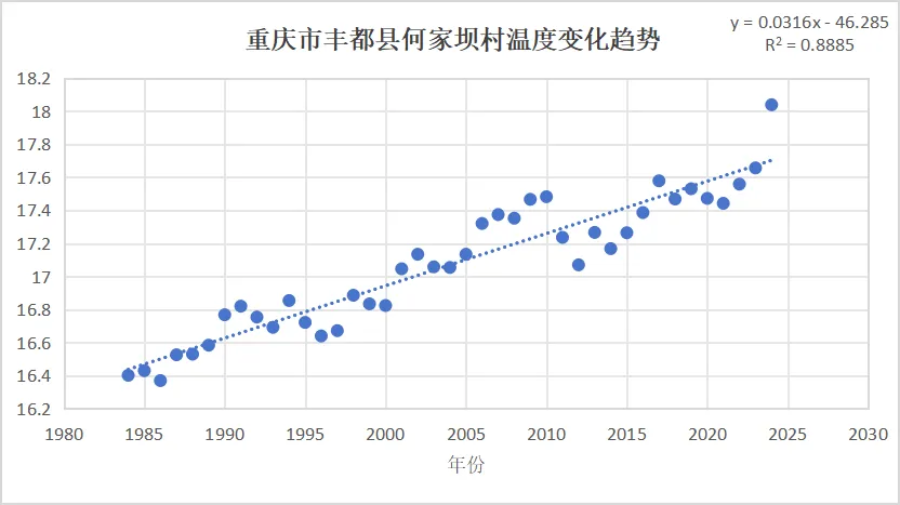

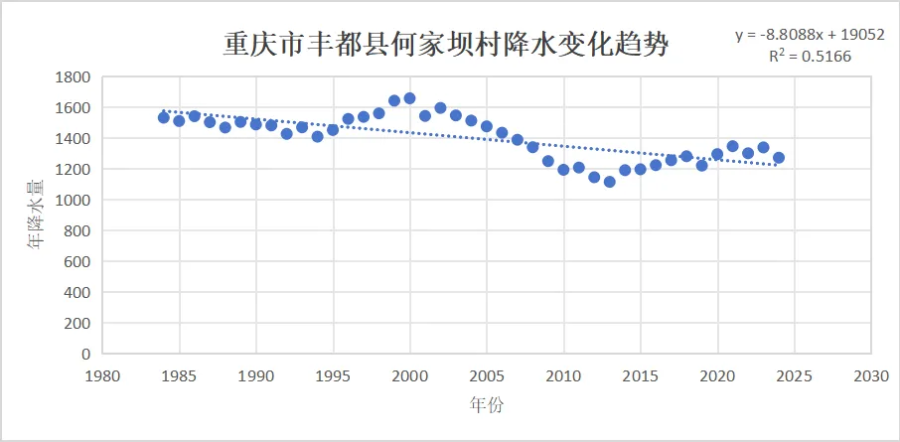

为了让社区的气候适应工作更科学并回应社区的真实需求,2023 年和 2024 年,互满爱团队的不同成员先后参加了由云南协力公益支持中心主办的社区气候风险评估工作坊,并回到社区开展社区气候风险评估。他们分析了丰都县自 1980 年以来的气候数据,发现气温正以每年 0.03 摄氏度的速率增长,而年降水量则以每年 8.8 毫米的速率下降,2008 年以来的高温天数也呈上升趋势。

与此同时,他们深入村庄,与村民、村干部、乡镇卫生院医生等开展多场访谈,并撰写了青杠垭村和何家坝村的气候风险评估报告,报告显示了这些村庄正面临着多重气候风险:

健康风险:老年人群体占农村人口多数。重庆夏季高温天数逐渐增多,每年夏天都有 10-20 位老人中暑,其中不乏重症,甚至有人因此去世或落下偏瘫的后遗症。寒冷天气则会加剧老年人的心脑血管疾病和呼吸道疾病风险。

生计风险:干旱缺水直接影响农业灌溉,水稻移栽困难,农作物减产。2024 年 4 月的长期梅雨,又导致瓜类大量死亡。村民们面临着“旱的时候没水栽,涝的时候没瓜收”的困境。

灾害风险:2024年7月11日的一场特大暴雨,在何家坝村引发了多处滑坡和泥石流,导致交通中断十余天……

面对盘根错节的风险,互满爱决定以老年群体为核心,在丰都县的青杠垭村和何家坝村开展多维度的气候适应行动。

硬件先行,构筑抵御风险的 “实体防线”

提升社区的适应能力,需要看得见、摸得着的硬件支持。互满爱希望能“花小钱,办大事”,用精准、务实的投入,解决村民最头疼的问题。

水桶与水塔:帮助社区老人解决用水困难

年逾 60 的秦阿姨一个人住在村中一个山坡的岔路口处,她家以前用的是敞口的塑料桶存水,既不卫生也不安全。在项目的支持下,秦阿姨家旁边的土坡上装起了崭新的储水塔,不仅密封性好,还能连接自来水管,利用浮球阀自动蓄水,确保在供水不稳或停水时,也能有三五天的生活用水储备。

捕雾网:一次开放的试验与探索

重庆素有“雾都”之称。受非洲沙漠地区“捕雾网”技术的启发,互满爱在青杠垭村进行了一次大胆的试验。他们采购了两种不同密度的网(聚乙烯200目和聚丙烯100目),与村民一同在山腰上搭建了 4 个 3 平方米的小型捕雾网,用来收集雾气凝结成的水。

这是一个充满好奇与探索的过程。村民们每日观察、记录集水量,经过一个多月的试验,共收集到 6644 毫升的雾水。后来,项目人员与村协调员一起调整了捕雾网的安装,调整后,在有雾的天气每天能够收集雾水 500 毫升左右,集水效果仍比较有限。

尽管最终证明捕雾网集水效率有限,不适合大规模推广,但这次实验的价值在于过程本身。它向社区传递了一个重要的信息:面对新问题,我们可以一起尝试、一起学习、一起承担失败的风险。这种试验与参与,进一步激发了社区的创新活力和对新事物开放的心态。

应急物资与避暑设备:从细微处给予关怀

考虑到何家坝村频发的地质灾害,互满爱为村里易受滑坡影响的地段配备了应急物资,包括强光手电筒、铜锣和安全帽等。这些物资交由地质灾害监测员保管,一旦出现险情,他们就能第一时间发出预警,引导村民安全撤离。

此外,互满爱还为村委会购置了 2 台大功率的空调扇。重庆的夏天,村里办红白喜事或开大会时,人群聚集,非常炎热。有了这两台空调扇,就可以租借给村民使用,有效防止老年人在集体活动中暑。这些微小的举措,实实在在地提升了社区公共生活的安全与舒适度。

软件赋能,让社区村民的认知升级

互满爱深知,真正的韧性源于社区村民的意识和能力的提升。借由互满爱组织的“村民行动小组”的平台,多种类型的村民培训活动也陆续开展起来,让村民应对气候变化的认知逐步升级。

场景化的培训设计

互满爱在丰都的工作人员十分善于创造“场景”,让知识在最适宜的情境下被吸收。例如,借着乡镇卫生院为老人体检的机会,同步开展“科学避暑”培训。当老人刚刚做完身体检查,正关心自己的健康时,医生讲解的高温对高血压、心脏病的影响,就显得格外有说服力。

互助式的知识共建

受互满爱邀请到丰都开展农业培训的农艺专家秦大宗老师,不仅讲解节水技术,更引导村民讨论“为什么政府要推广玉米大豆套种”,让村民在互动中理解生态农业的逻辑。这种启发式的教学,远比单向的灌输更有效。

“一老一小”是农村的重要人口组成,家庭里很多都是老年人和儿童的组成。互满爱与丰都县气象局和丰都县科普协会合作,在农村小学开展气候变化科普讲座,让小朋友也可以了解气候变化和灾害预防知识,也学习如何更好地支持家中的老人健康。

针对何家坝村容易出现滑坡、泥石流等地质灾害的情况,项目人员也组织了地质灾害演练活动,村民在项目人员讲解中,初步了解了地质灾害监测的方法和灾害来临时的避险措施,并在项目人员指引下进行了演练活动。

持续性的信息输入

在丰都,互满爱的项目人员坚持每月入户拜访,用与村民聊家常的方式了解情况,也将气候变化、健康生活、防灾避险的知识化整为零,持续输入到各家各户。这不仅拉近了与社区的距离,有利于建立信任,也让知识传递成为一种“润物细无声”的赋能,潜移默化地改变着村民的认知和行为。

洞改造,与社区共建一个“避暑港湾”

在青杠垭村与何家坝村的交界处,有一个深约 200 米的天然溶洞。溶洞中冬暖夏凉,是远近闻名的天然“空调房”,每年酷暑,都有二三十名村民自发聚集在洞口乘凉。然而,这个天然避暑点还存在一些问题:洞口狭窄,紧邻公路,有安全隐患;洞内地面崎岖不平,淤泥堆积,空间有限。

互满爱了解到村民希望改造溶洞的想法后,有了一个大胆的计划:将其打造成一个安全、舒适、宽敞的社区公共避暑中心。于是,一项齐心协力的改造工程应运而生,这个总花费仅 8000 元的小工程,却调动了巨大的社区能量。

溶洞改造首要任务是清理洞内常年累积的淤泥和碎石。村民们知道项目资金有限,自发地投工投劳,其中不乏村中的留守老人。他们拿起锄头和铁锹,从洞口开始一点一点地清理淤泥,搬运碎石,原计划清理 20 米的空间,最终延伸至 40 米有余。

互满爱请施工队在清理后的地面进行了水泥硬化,方便老人行走;洞口内外安装了太阳能路灯,即使在傍晚,也能确保光线充足。此外,施工队在洞外用砖石砌了墙体,安装铁门,并在上方加盖了顶棚,以防落石。为了防止村民在无人看管时深入岔路发生危险,在洞内清理加固后的安全活动范围尽头,也砌了一堵墙。

整个改造过程持续了一个多月。村民们的热情超出了项目组的预期。“他们觉得自己是受益人,我高兴,我愿意在这里出工出力。”

溶洞改造完成后,家住在附近的青杠垭村民李英成成为溶洞的管理员,他每天早上打开溶洞的铁门,晚上锁上,并负责日常的简单维护。这既确保了公共空间的可持续使用,也给予了李英成一份来自社区的信任与责任。

如今,这口“清凉洞”已经成为一个能容纳数十人的“社区客厅”。在这个炎热的酷暑,村里的老人在这里聊天、打牌,它不仅是一个物理上的避暑空间,更是一个增进邻里感情、凝聚社区共识的社交中心。村委会也在计划,未来可以将反诈骗宣传、健康知识讲座等活动直接搬到这里来开,让知识的传递更加生动和接地气。

面对气候变化带来的挑战,互满爱在重庆丰都不断探索和升级社区气候适应之路。他们以老年人这一最脆弱的群体为切入点,关注老年人群体的健康和农村生计,从硬件升级、软件赋能到在地化的解决方案,初步构建了一个低成本、高参与、可持续的社区气候韧性模型。

气候的挑战仍将持续,但经过这场深刻的参与式实践,重庆丰都的村民所收获的,远不止一个清凉的山洞或几个蓄水桶,而是无论外界环境如何变幻,都能守护家园的信心和集体行动的力量。

在广袤的中国乡村,要推动社区气候适应行动,需要更多像互满爱这样的社会组织,用细微的观察和足够的耐心,培育社区工作的土壤,激发其内在动力,共同守护气候变化影响下的村庄与家园。

撰稿 | 思远、韩旭、黎晓军

图片 | 互满爱

来源:和气行动

图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热