2023-02-17

2023-02-17

409

4092023年1月13日下午,北京市倍能公益组织能力建设与评估中心“能力建设国际合作平台”成功召开了“国际合作项目落地国需求与实操经验”分享会。4位专家基于本机构的国际项目,剖析了落地国的各类需求,总结了项目实操过程中的经验以及项目取得的成效。共70余位来自基金会、企业、社会服务机构、律师事务所等社会各界伙伴参加了此次分享会。

裴彬

前SGS通标标准技术服务有限公司,全球社会组织认证项目主任。从事公益行业30余年,曾在民政部和比尔及梅琳达•盖茨基金会等国际机构工作,具有丰富的参与国际慈善项目经验。

主持人裴彬:倍能“能力建设国际合作平台”成立于2018年,已经开展了 6 场国际合作研讨和交流活动, 300 多家中外机构都积极参与学习和分享。本次分享会旨在通过已经“走出去”机构的经验,激发更多的中方机构“走出去”,参与全球发展,讲好中国故事,传播好中国声音,提升中国公益组织在全球发展与治理方面的参与度和影响力。本次分享会将会分享落地国的各类需求、政府的相关政策、如何筛选当地合作伙伴、如何进行项目规划、如何落实项目、如何链接资源等内容。

案例一:携手伙伴回应社区需求,延续中泰项目合作

“以前泰国人只知道中国人是来泰国旅游的,来做生意的,但是现在他们知道中国人也会来泰国做公益,帮助泰国人。”

Mr. Pramote Eua-amnuay:泰国无国界友谊基金会(Borderless Friendship Foundation, BFF)创始人及主席。曾在国际小母牛组织泰国(Heifer International Thailand)工作,在社会领域有30多年的专业实操经验和管理经验。

李捷:现任四川海惠助贫服务中心国际拓展部主任、中共四川省科协社会组织联合党委委员。2016年加入四川海惠助贫服务中心担任中心主任助理,从2018年至今具体负责海惠在泰国的“一带一路”国际公益拓展项目和机构的党建工作。

泰国作为一个多宗教、多语言、多接壤国的国家,在边境地区遍布拉祜族、哈尼族、傈僳族等多个山区少数民族部落。这些部落约有150万-200万人,并且大部分都是海外华人。他们面临着周边国家战乱、居无定所、无国籍、健康和教育无法得到保障、贫穷和歧视等问题。泰国无国界友谊基金会(以下简称“BFF”)非常重视他们面临的问题,尤其是重点关注“青年和教育”、“社区发展”这2个需求领域。

1. 青年与教育

BFF于2009年建立了“领导力家园”,起初只有7个学生和1栋小房子。多年来学生规模不断扩大,基础设施不断完善。孩子们逐步有了更好的宿舍、餐厅、培训中心;可以参加唱歌、跳舞、足球等活动;可以学习种植农作物、除草、养殖业;也可以得到职业培训、消防和CPR+AED急救培训等机会。

孩子们不仅从学校学习知识,还从“领导力家园”学习各种生存实践技能。在“领导力家园”,孩子们并没有被贴上“孤儿”“贫穷”的标签,而是被当作未来的领导者在培养。迄今为止,基金会一共资助了400多名贫困学生,截至2022年12月,78位青少年迈入大学或职业学校。

除了教育,BFF也努力为山区少数民族争取基本权利。其中最难的就是帮助他们拿到身份证。通过BFF和泰国多个民间组织的不懈努力,泰国政府对基金会的信任度大大提高,相对而言,有些少数民族孩子拿到身份证已经比以前容易一些了。

2. 社区发展

BFF在泰国社区发展领域的工作内容主要包含卫生改善、生计发展、环境改善、建立小额信贷、调和多方关系等,目前约有5000多个家庭受益。

由于泰国山区土地与资源的所有权属于政府,BFF帮助当地居民和政府沟通哪些地方可以用于种植?干旱季节如何防火?如何利用雨季造林?

由于没有身份证就不能获得国家补助,无法正常上学、治病。BFF帮助他们设立小额信贷,减少上学、治病的成本。

BFF帮助协调山区少数民族与政府、非营利组织的关系,让他们知道山区少数民族面临的困境以及需要哪些帮助。

3. 国际合作

BFF能和多家中方机构展开国际合作,缘于Pramote先生与四川海惠助贫服务中心(以下简称“海惠”)创始人陈太勇主任30多年的工作友谊,以及早在2000年-2003年,BFF项目团队跟海惠项目团队开启的中泰畜种改良项目合作,彼时中国赠送给泰国100只兔子、几十只山羊和几十头猪帮助清迈周边山区农村社区发展生计。2018年海惠在清迈开启“国际公益园”,希望为更多中国社会组织走出去参与国际公益搭建平台。在泰国,海惠首先选择了与BFF合作,设计、落地项目。与此同时,依托国际公益园平台,海惠积极为BFF引荐了香港理工大学应用社会科学系、上海无障碍艺途工作室等公益合作伙伴。

海惠国际拓展部主任李捷对与泰国无国界友谊基金会、泰北边境毒品预防控制第一中心合作的“泰北山区少数民族社区多功能公共卫生间项目”进行了详细介绍。

在泰国泰北边境毒品预防控制第一中心提供的信息基础上,海惠在合作伙伴BFF的帮助下,三方共同开展了大量的走访调研,进行前期需求摸底分析,并且通过与村民座谈,详细了解村民的诉求。通过社会组织“参与式”项目工作方法,海惠让村民充分参与项目的整个过程,筛选了有意愿共建共享的家庭;在修建之前鼓励村民充分参与,发表意见,并且与村民共同策划、协调在修建过程和落成后管理上的分工。

项目结束后,在泰国清迈府4个县共建成 28 个多功能卫生间,共约 140 户家庭 800 多人受惠。作为“小而美”的国际合作试点项目,该项目还帮助海惠了解了泰国当地情况,建立了社区人脉;中国社会组织跟泰国本土社会组织在社区合作项目的模式,降低了村民通常对国外组织一定的防范心理;和当地合作伙伴建立了流畅的合作方式和沟通渠道,以及调动当地村民的内生动力,为开展生计发展类等大型项目打下了良好的基础。

案例二:国际计划亚太地区项目监测与评估

“做项目就像我们小时候经常会玩的走迷宫游戏,山脚是我们现在所处的位置,山顶是目的地,监测和评估的作用就是帮助你设定目的地,帮助你拨开迷雾,找到合适的途径。同时时刻提醒你,你是不是走慢了?走偏了或者是走反了?监测与评估是一种陪伴,希望大家不要把它当做是一个负担。”

张红霞:首都医科大学医学学士,泰国玛希隆大学社会学和人类学系硕士、人口和社会研究所博士。2019年起担任国际计划亚太地区办公室监测与评估专家,主要负责加强和提升国际计划亚太地区各个办公室的项目计划、监测和评估能力。

1. 国际计划的项目领域与工作内容

国际计划共有6大项目领域,分别是包容性教育、青少年经济赋能、积极改变、生殖健康、早期养育、儿童保护。此外还有7个跨领域的主题,包括减防灾、数字化发展、粮食保障、性别和包容、韧性、增强民间组织合作、水和环境卫生。

基于以上项目领域,国际计划开发了一系列支持性文件,并在全球范围内开展培训。

变革理论:介绍了每个主题的来源、工作方式以及如何实现目标。

指导手册:描述了选择每个主题的根本原因,介绍了国际计划的相关经验,明确了该主题的首要任务以及如何执行项目。

核心模块:列出了每个主题应该或者必须包括的项目类型,例如在早教项目中,除非是特殊情况,必须要包括父母养育的部分。

结果框架:列出了希望在产出、成果及长期影响这3个不同水平达到的结果。

指标文件:列出了所有的在该领域会用到的衡量指标,包括了指标定义的来源和收集方法。国际计划的指标文件吸收了不同机构的经验,成为一个指南性文件,能帮助全球所有的国际计划办公室规范使用指标。

结果链:描述了从投入—活动—产出—成果—影响这样一个从头到尾的逻辑链。目前主要侧重成果(Outcome)和影响(Impact)这2个层面的改变。

2. 项目监测、评估、研究以及MERL

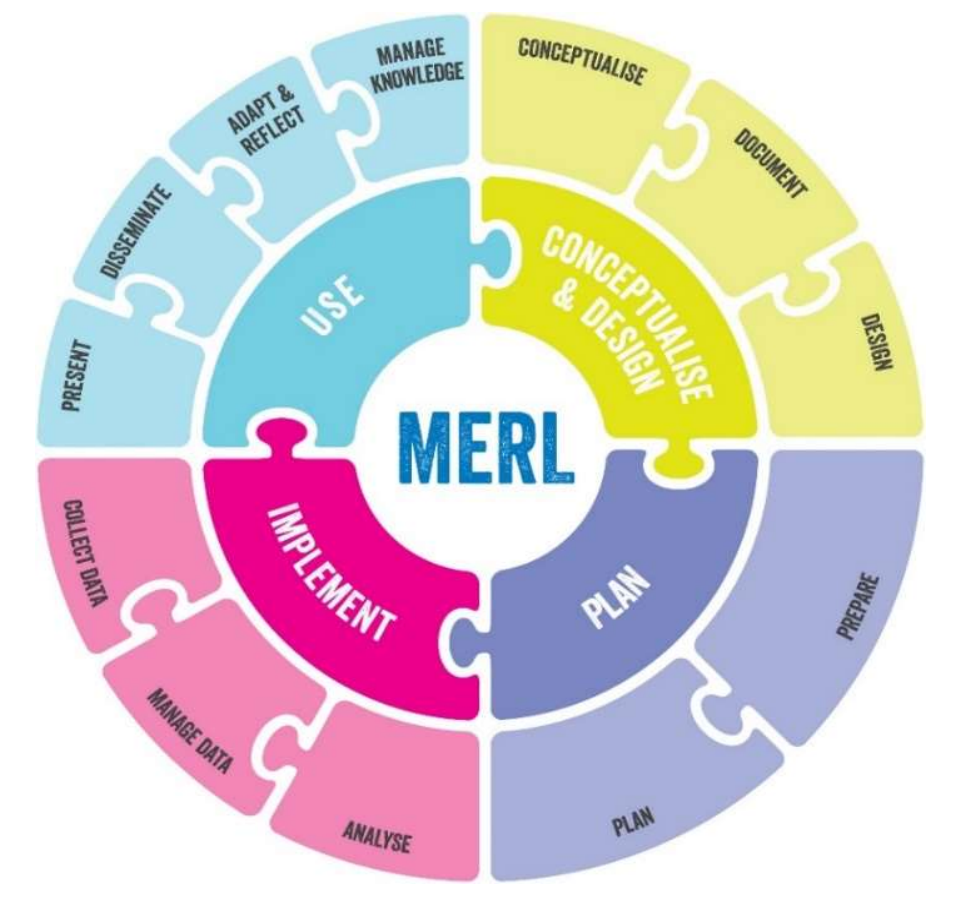

项目监测、评估、研究以及MERL(学习的过程)有4个阶段:规划阶段(Conceptualize&Design)—计划阶段(Plan)—执行阶段(Implement)—使用阶段(Use)。

这四个阶段不是完全独立的,也不是一个线性的过程。它们是交互的,是可能同时进行的。例如在初步形成项目想法时,做了比较详尽的活动规划(例如预算),但在执行项目的过程中,会由于计划阶段没有考虑到当地的某些情况和因素,需要返回重新设计(例如调整一些活动方式、预算等)......

3. 项目监测和评估系统

国际计划拥有一套在线的项目管理、监测与评估系统。可以按照不同的项目主题和不同的国家办公室进行实时的数据分析。在项目设计板块,可以建立项目逻辑框架;在项目监测和评估板块,可以进一步阐明指标。该系统能够帮助项目管理者实时地了解项目的进展,就像汽车的仪表盘,告诉我们现在到哪儿了?现在是不是一个正确的地方?离预期目标还有多远?

案例三:中国乡村发展基金会走出去经验-尼泊尔国别办公室注册与项目落地

“我记得有一次我们在尼泊尔国际组织主管部门社会福利委员会开会,有一位记者,他不知道我的工作人员就在现场,这位记者说,中国的基金会在尼印边境地区做的发书包项目花钱少,但是很受老百姓的喜欢,影响力非常大,政府学校孩子们都喜欢。当时员工回来非常骄傲地跟我讲,我觉得很自豪,告诉我们的尼泊尔员工,“中国人就是这样实在,资金是很少但是切入当地民众的需求。”

邹志强:中国乡村发展基金会(原中国扶贫基金会)尼泊尔办公室主任,20多年公益从业经验。2013年开始实践基金会国际化战略落地执行工作,先后在埃塞、苏丹及尼泊尔等国进行落地项目调研。

主导落实尼泊尔办公室的注册,并作为基金会第一个驻外国家办公室主任带领当地团队和合作伙伴完成2016到2019年尼泊尔灾后重建,2020到2022年尼泊尔发展援助、紧急救援及防疫防疫项目,2022年7月中联部刘建超部长亲自主持下,启动第一批中国社会组织执行中国政府全球发展南南合作尼泊尔微笑儿童项目,多次得到当地政府和中国相关部门的表扬和嘉奖。

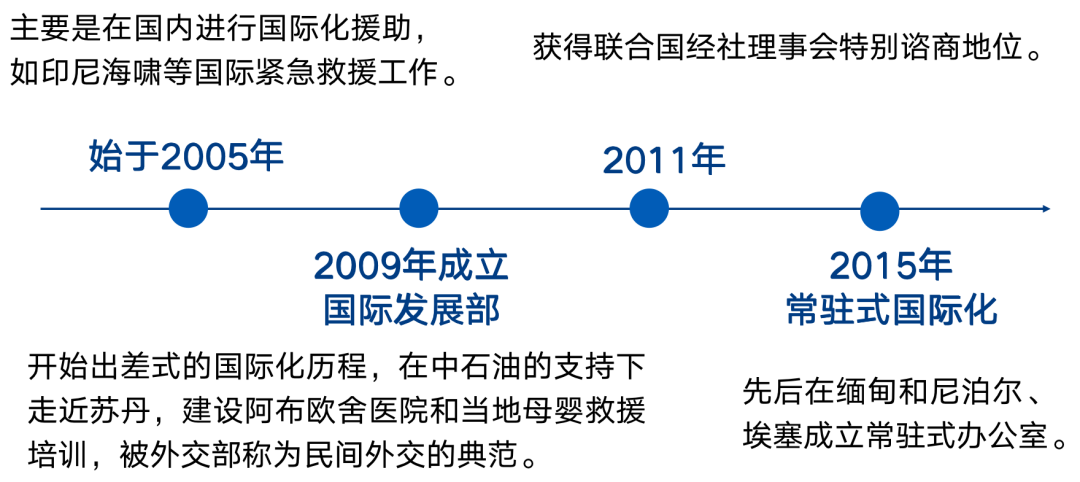

1. 中国乡村发展基金会及其国际化

截止2021年底,已经在25个国家和地区开展了国际人道救援和发展援助项目,总投入超过3.07亿人民币,惠及约165万人次。

2. 中国乡村发展基金会在尼泊尔

中国乡村发展基金会在尼泊尔的国际援助始于2015年尼泊尔大地震,由于基金会在汶川和雅安、玉树地震的丰富灾害救援经验,开展了供餐、卫生保健、清洁用水和食物安全工作、发放各类型物资的工作,并且建立当时在尼泊尔最大的一个灾害救助营,被联合国评估组评估为“低风险安置社区”。

之后,中国乡村发展基金会在教育、卫生、社区发展,紧急救援四大领域进行灾后重建,包括清洁饮水用水项目、乙肝筛查项目、学校重建项目、电脑教室与培训项目、心理抚慰项目、贫困妇女职业支持项目、国际爱心包裹项目、微笑儿童粮食抗疫包项目、微笑儿童供餐粮食包发放项目、青年职业培训项目、社区卫生抗疫洗手站项目、应急社区氧气站、医护支持、社区消杀、社区食物包发放、辛杜帕尔乔克洪水救灾行动等。2022年,尼泊尔办公室成功辐射斯里兰卡,在斯里兰卡紧急危机时,开展六一儿童节贫困儿童紧急粮食包发放等。

2015年来,中国乡村发展基金会在尼泊尔的项目支出逐步增加,已多次突破1000万,受益人数达到546,469人。2021年由于将中国抗疫经验应用于当地,实施了洗手站和隔离点项目,受益人数达到近16万人次。

中国乡村发展基金会在尼泊尔57个区开展的近15个项目实践,受到了尼泊尔当地民众和相关部委的肯定,同时中国乡村发展基金会在当地积极开展政府倡导与媒体传播,扩大中国人民的援助在尼泊尔的影响力。

同时,中国乡村发展基金会尼泊尔办公室也正在成为中国各社会组织支持尼泊尔的重要渠道,超过20多家中国社会组织通过中国乡村发展基金会在尼泊尔开展不同类型的援助项目,尼泊尔办公室逐渐成为中国各社会组织走进尼泊尔桥头堡。

3. 中国乡村发展基金会在尼泊尔实施项目的工作体会

需求导向:瞄准当地需求,根据当地需求设计和实施项目。

尊重当地:尊重当地需求,调动当地相关资源,与当地和社区融合的工作原则。

合作伙伴网络工作平台:不仅要与项目执行的合作伙伴建立关系,还要和当地政府建立良好关系,以取得当地政府和民众的充分理解与支持。

社会影响:充分利用中外媒体,加强在国内与落地国的社会影响力打造。

倡导活动:每年至少在所在国开展一次倡导活动,借助周年活动把中资企业、华人华侨和当地的NGO、当地政府联系起来,建立多层次援助支持体系。

将尼泊尔实践经验对中国准备走出去NGO进行分享:目前我们已经有相关经验内容出版成册,一个是《中国民间组织走出去—尼泊尔国别操作手册》,另外一个是《通过中国扶贫基金会在尼泊尔社区发展实践-中国社会组织如何在南亚开展可持续发展项目》。

办公室建设、合作伙伴和项目的可持续发展:每三年都要进行3-5年的工作计规划,并且每年参加尼泊尔主管单位对我们的项目审计和项目评估工作。

在互动交流环节,4位专家和参会人员在“如何调动社区积极参与进来” “是否有一些东南亚国家当地NGO、社区伙伴的名单和网络平台可以分享一下” “落地国项目办的员工中,中方员工和当地员工的比例是多少,分工是怎么样的” “如何处理文化差异”等问题上进行了交流。

最后,主持人裴彬对嘉宾分享的案例进行了精彩点评与总结。非常感谢4位专家从不同的维度和视角分享了如何实施国际项目,如何进行项目监测与评估的一手经验。希望今天的分享能够带来一些宝贵的经验和思考。让中国社会组织未来走出去的时候少走一些弯路,多一些选择!

表情

表情

最热

最热