2023-01-18

2023-01-18

457

457

2022年,已离我们渐行渐远,

这一年,

我们走得深一脚浅一脚,走得闲忙不定,

偶尔也会哭笑不得,猝不及防,

但它并非不留痕迹!

这一年,

有人带着科学思维和质疑精神,求真、求美、求善!在公益的道路上,上下求索,寻找改变世界的那条最佳路径!

他们是用行动改写历史的人!

这一年,

有人身在异国他乡,肩负传递爱和责任的使命,把公益作为寄托乡愁的一种方式,一路砥砺前行。

他们是心里装着世界的人!

这一年,

有人身处逆境,却不负青春、不负韶华,在希望的热土上,耕耘着自己的梦想与前程 !

他们是敢于直面问题的人!

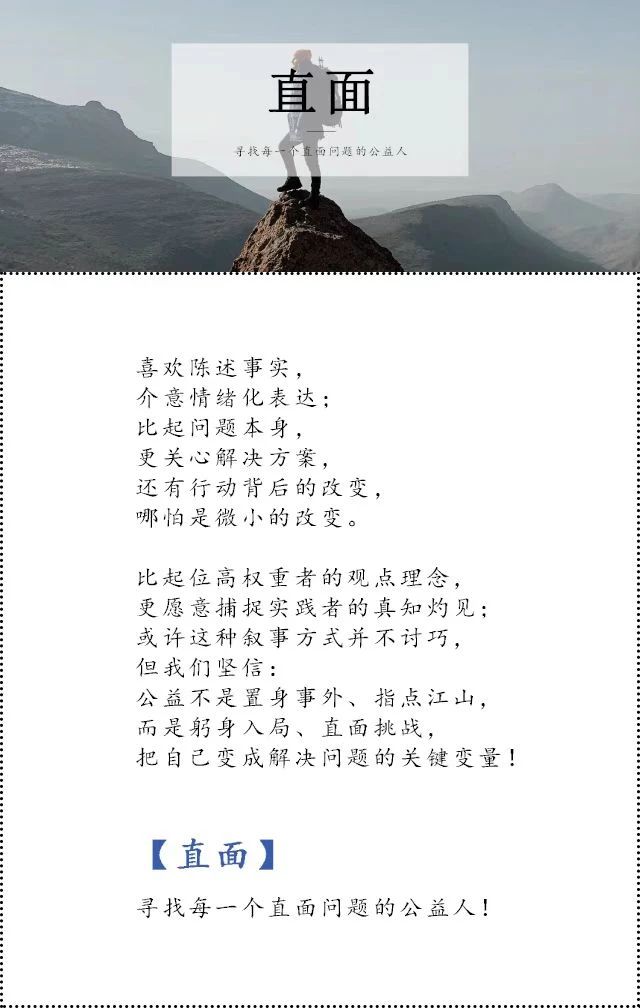

《动物世界》摄影师祁云:

用影像记录中国野生动物

祁云说,当时《动物世界》主要还是译制国外的作品,他认为中国应该有自己的野生动物纪录片,于是他立志拍摄中国自己的动物世界。

贵州西部的草海,曾是浩渺的高原湖泊,一度在围湖造田的政策下遭到极大地破坏。80年代退耕还湖,多年不见的黑颈鹤也飞回越冬。祁云在80年代曾三个冬天去草海拍摄黑颈鹤,是最早将这些自然恢复的喜讯通过影像向外界传播的媒体人。

正是这些对草海黑颈鹤的记录,吸引国际鹤类基金会的关注。最初,在美国Trickle-Up项目扶贫资金的支持下,国际鹤类基金会来到中国草海,开展通过扶贫工作,建立草海村寨发展信用基金,支持当地居民生计改善,并鼓励农户自觉保护黑颈鹤和其栖息环境。后来,福特基金会也提供资助,使得草海保护和社区发展成为生态保护项目的成功范例。

80年代的中国,还是环境意识启蒙的阶段。那时,祁云就已经是关注野生动物命运的先行者。

王晓军:

一个人在菲律宾,关心世界气候

“我从来不觉得气候变化离人们正常生活很远”,十余年来,王晓军一直在身体力行地倡导、行动,“化石能源资源枯竭,让曾经靠山吃饭的百姓失业;大气污染严重,让城市居民难行……我们都体会过环境破坏的痛”。

在山西教书6年,去美国游历后回到北京成为一名媒体人,再到绿色和平工作了10余年,在菲律宾创办了NGO,王晓军一直在做出改变,书写他自己的“气候故事”。

在环境保护、气候变化议题上,王晓军坚持了十几年。其实,这是一个“残酷”的职业选择——做环境保护类倡导的公益人多是体验过环境破坏之痛,因此对绿色、美好的未来充满希冀;但在解决问题中往往面临令人沮丧、沉重的时刻,“我们有时候就是在哄骗自己,用心里那一点点的不甘心,钓着自己往前走。”

陈阳:

从联合国维和部队走出的中国公益人

结束了在利比里亚一年的维和工作,我再次回到国内原部队。

那一年我37岁,从16岁参军入伍算起,一共度过了21年军旅生涯。如果继续留在部队,也会有很大的发展空间。部队领导也明确表示愿意培养我,正是组织的信任,让我能够两次参与联合国维和行动。

然而这两次参与国际维和任务的经历,为我打开了新的窗口:我接触到联合国机构、国际组织;了解到在政府机关、商业机构之外,还有社会组织,或者第三部门;了解到有这样一群充满理想主义的人们,长期默默无闻地从事着国际发展援助的工作。我愿意为公益事业,尤其是国际公益事业,放弃在部队的似锦前程。

于是在2008年,我主动请求离开部队,通过社会招聘加入了国际助残北京代表处(Handicap International)。

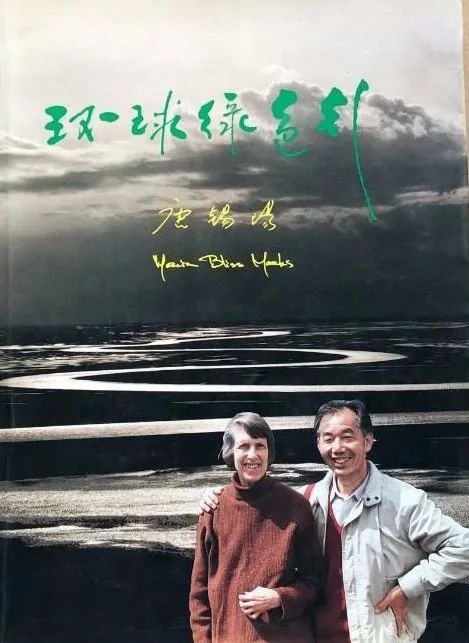

纪念唐锡阳先生:

大自然的赤子,真心正直的楷模

唐锡阳对来访的客人通常都会赠送《环球绿色行》。我将一本带给自然之友会长梁从诫,并向梁老师介绍唐锡阳这位环境作家和奚志农为保护滇西北森林的努力。梁老师当即让我带着他和夫人方晶老师,乘坐黄色面的从干面胡同赶到丰台区唐锡阳家里。在当时环境理念未入主流的时代,两位各自为自然保护事业奔走的先行者一见如故。

上世纪90年代前期,在中国生活工作的西方人士还不算多。马霞曾是中国外文局的专家,受单位之托,协助朝鲜领导人文集英文版的语言编校,并由此获得一笔稿费收入。马霞看到唐锡阳每天在家里为滇西北的原始森林和滇金丝猴殚心积虑,就建议“老唐”亲自去当地探个究竟。并愿意捐出稿费,资助青年学生和唐锡阳同去滇西北。

于靖:

在德国,做公益是寄托乡愁的一种方式

“当时我想去留学,还抱着试试看的态度申请了德国国家奖学金,其实这个奖学金更多是发给德国的大学生。那一届有几万人申请,只有两百多人拿到奖学金,录取率够低吧!”于靖笑着说,“真不知道哪里来的勇气!”

“我觉得自己并不单是获得一笔奖学金这么简单,而是肩负了一种需要被传递的责任!”

诚然,给予也需要一种智慧,就像于靖说的“公益需要仪式感!”

自那以后,于靖在忙碌的求学时光里,偶然停下来发呆时,内心总有一个想法:“是那些无名的奉献者,是他们的爱心接力带来了自己的改变,我也应该做更多去帮助他人。”

张炜军:

从翻译硕士到公益人,他给自己的人生“做减法”

身为国内首个视障翻译硕士,他在考研、找工作之时,都选择了一条“少有人走的路”。

张炜军发现,限制住视障者的有时候恰恰是他们自己,而不是别人——很多视障者在上网时,自然而然就会找到专门的盲人论坛或主要受众是视障者的软件,圈地为牢,不愿迈出“雷池”一步,久而久之,互联网上的视障者也成了隐形人。

仅凭“互联网”这一工具,并不能破除残障群体“走出去”的屏障。“城里的人出不去,城外的人进不来”,残障与非残障之间的那道“围城”只会随着岁月流逝越来越高,最终让残障者彻底成为被隔离的一类人。

卡尔曼氏青年潘龙飞:

打出一张“K”的王牌

“K只是一种性别,而不是一种病”,这是一句病人的精神安慰,是对外界误解的澄清,更是病友间的灵魂共鸣。潘龙飞认为,患上这种罕见病未必要“悲天恸地”,也可以拥抱美好人生。

因为缺少第二性征,卡尔曼氏男性患者不必考虑刮胡子的一些问题。另外,因为皮肤嫩白,有很多病友在容貌上年轻、出众。而作为一个“丁克”主义者,不能生育对潘龙飞来说反倒成了可以在过年回家时理直气壮回绝家人“劝生”的理由。

这不禁引发我们的思考:随随便便就将身有障碍或疾病的人定义为悲惨、可怜的并忽略个体的主体性,到底是不是“健全中心”视角下的谬误,有着疾病经历的人也可以有自己不为人知的优势。

表情

表情

最热

最热