2022-12-26

2022-12-26

427

427导 读

公益行业评估支持平台期待通过知识生产、技术支持和行业服务与交流,提高公益行业对评估的认识,促进公益评估整体水平的提升,推动建立高效有序的公益评估行业机制,促进公益行业的专业、有序、健康发展。基于这一理念,公益行业评估支持平台持续举办系列深度的闭门交流活动,组织公益行业内各相关方在评估实践、评估需求等方面展开思考与对话,并就当前、今后在促进评估水平方面可采取的行动进行探讨。期待能以这些交流活动为起点,促进整个公益行业评估交流的氛围,同时也为行业提供一些具体的行动建议。本次分享的内容为系列交流活动的第二期。

2022年11月2日,公益行业评估支持平台在北京举办了以“官方背景慈善组织参与互联网公益的现状与未来”为主题的闭门研讨会。除邀请了在慈善研究领域颇有见地的专家之外,本次会议来自实务界的与会嘉宾有着丰富的从业背景与实践经历:他们分别来自慈善会、公募基金会、行业支持性组织、互联网公益平台等不同类型的机构,为会议讨论提供了多元的视角。

会议设置了“官方背景慈善组织参与互联网公益的特点及问题”、“官方背景慈善组织的加入对互联网公益而言的收益/价值及风险”、“互联网公益背景下,官方背景慈善组织的转型发展”等主要话题。围绕这些话题,与会嘉宾进行了精彩的讨论。我们梳理了会议内容,摘取了与会嘉宾的部分核心观点,分上、中、下三部分刊出。

以下为第一部分,内容主要集中在“官方背景慈善组织参与互联网公益的现状:特点及问题”方面,供同行参考。接下来两个部分则将基于此现状进一步展开讨论,分别以当前“官方背景慈善组织参与互联网公益”的现状下,“官方背景慈善组织的发展”与“互联网公益的发展”为主题,敬请期待。

参会人员

感谢以下嘉宾莅临并贡献精彩对话:

邓国胜 清华大学公共管理学院

韩俊魁 公益行业评估支持平台

姜 莹 中华少年儿童慈善救助基金会

焦 点 腾讯公益慈善基金会

孔丽华 北京市慈善协会

刘程程 公益行业评估支持平台

刘培峰 北京师范大学法学院

刘 琴 腾讯公益慈善基金会

吕全斌 基金会中心网

马剑银 北京师范大学法学院

牛 奔 中华少年儿童慈善救助基金会

温庆云 北京市慈善协会

颜志涛 中国乡村发展基金会

(嘉宾按姓名首字母拼音排序)

感谢公益行业评估支持平台研究团队

提供讨论会相关研究成果:

洪 珊、汪伟楠、刘程程、王靖泽、朱照南

组织讨论的初衷

公益行业评估支持平台负责人刘程程代表会议组织者介绍了组织本次讨论的初衷。讨论源于一个契机:今年腾讯公益慈善基金会委托公益行业评估支持平台(以下略作“评估平台”)就2021年“99公益日”活动中部分区域性组织的线上筹款项目开展独立评估。在评估过程中,评估平台有一些观察发现与思考研究希望与行业进行深度交流。与此同时,腾讯公益联合方德瑞信团队发布了2022年99公益日筹款数据盘点,部分区域、慈善会体系的整体筹款表现依然引发行业内关注。

此外,从互联网公益筹款数据的发展趋势上看,“官方背景慈善组织”这个群体不容忽视,以腾讯“99公益日”为例,其体量已占了整个盘子的绝大部分。所以,首先,这个群体重要,关注互联网公益的发展不可能不去关注这个大的板块;其次,到底我们应该采取什么样的思路和角度来看待这一板块,如何推动其提升、发展?这里存在挑战。如果仅仅照搬以前的思考脉络,只去讲转型、改变,在当下可能未必切题;只去从项目制管理的角度来考虑,可能也不完全能贴近现实。此外,评估平台团队在走访基层的时候发现,这类项目的执行一线比较缺乏专业的话语体系,现代公益、传统慈善,包括道德以及政治话语下的慈善在这一板块中存在碰撞,不同话语之间要进行对话很不容易。上述种种问题,需要业内不同视角的专家一同来碰撞、探讨,这是组织本次讨论的初衷。

回顾:官方背景慈善组织参与互联网公益现状

评估平台的项目总监洪珊代表研究团队,对官方背景慈善组织参与互联网公益的现状做了简要回顾。

01 概念使用说明

首先对本次研讨会的核心概念“官方背景慈善组织”这一概念的使用做一些说明。以慈善会为例,不管从现状角度还是从理想角度来说,慈善会都有很强的民间性。但与此同时,慈善会、红会这些社会组织,从人事任命、业务决策,包括公信力与品牌资源等方面,又与行政体系之间有着很强的互动和关联。从这个维度上说,此类组织的官民二重性、其官方背景在今天仍明显存在;在业内讨论当中,一般提“官方背景慈善组织”,大家都大致知道所指的范围。所以,虽然这个概念并不严谨,但出于讨论方便,这里暂且这么使用,目的主要是抛出话题。

02 官方背景慈善组织参与互联网公益:一支日益重要的力量

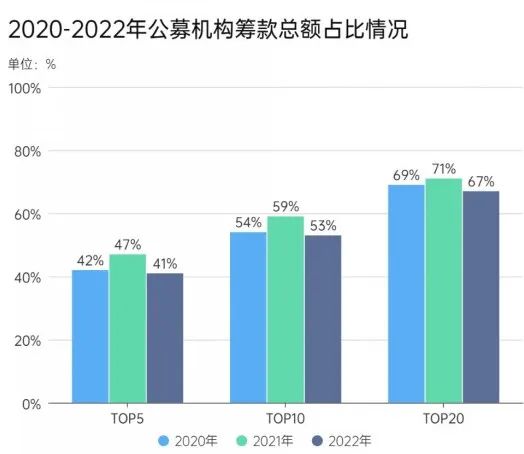

官方背景通过近日发布的“99公益日”数据盘点,可以明显地看出,从2019年开始,各地慈善会入场“99公益日”,成为一个新生的力量,当时就引发了不少关注。2020年以后,围绕着慈善会为代表的、官方背景的机构带来的马太效应逐渐加剧。从20、21、22这三年公募机构筹款总额占比数据来看,TOP5机构的筹款额加起来在当年筹款总额中的占比,2020年是42%,21年是占了47%,22年是41%;TOP20机构的筹款额加起来,能占到99公益日整体筹款的近70%。

信息来源:“2022年99公益日筹款数据盘点(整合版)”

信息来源:微信公众号“易善数据”2021、2022年99公益日筹款盘点推文数据

TOP20的机构到底有哪些呢?根据行业公开数据显示,2021年TOP5的公募机构里有官方背景慈善组织占比为100%,也就是说,筹款额排在前5的公募机构都是有官方背景背景的。前10家里面的官方背景慈善组织数,21年、22年都在80%以上;前20家里官方背景慈善组织的占比情况,21年是70%,也就是14家,22年是80%,也就是16家。官方背景现状是,在“99公益日”这样的互联网公益筹款活动中,官方背景慈善组织表现出了极强的资金吸纳能力。

信息来源:微信公众号“易善数据”2021、2022年99公益日筹款盘点推文数据

03 筹什么、谁在做:官方背景慈善组织参与互联网公益的“项目”

在这样的背景情况下,我们想了解:首先,这些钱到底是为了什么在筹?其次,到底是怎么筹的?业内也会有一些讨论,关心这些筹到了钱的项目,实际上到底是怎么花的?管理得怎么样?官方背景当我们实际近距离去看这些项目的时候,就会发现一些有意思的现象。

这些所谓的“项目”,其实“项目化”的程度是很不一样的。如果按项目化程度从低到高来分的话,大致可以分成三类:一类是有主题、有品牌的项目,项目关注的内容比较聚焦,也积累了一定的品牌。这类项目大体占20%,这是项目化程度最高的。第二类项目有一定的主题,比如说,关注某一类型的受益人群,或是聚焦某个公益议题,即使在该议题下有不同类型的服务,但这些服务仍然紧密围绕某个相对细分的公益主题。这类项目大概占40%。第三类则是没有主题的项目。这类项目关注的人群多、议题多,有扶贫的、有助困的、有助残的,包含种种内容,各部分内容彼此之间没多少关联,但打包在一起来筹款。这类无主题的综合类项目也占到了40%。所以总体来说,通过“99公益日”这个平台来筹款的官方背景慈善组织的项目,项目化程度很不均匀;有很大的一部分项目存在明显的“打包”式的特点。

与此同时,这些官方背景慈善组织的项目,尤其是具有区域性的官方背景慈善组织项目,“99公益日”期间筹款大部分用到了“子母计划”的结构。“子母计划”是腾讯公益开发的一款互联网筹款产品。比如说省级慈善会有个项目,项目设置了某一主题(比如“乡村振兴”主题),如果使用“子母计划”产品,那么省级会联合各个地市的慈善会等区域内机构也设置同一主题的项目,通过发起“子计划”挂在省级慈善会设立的“母项目”下面一起进行筹款。从实际运作情况来理解,相当于省级或市级一个老大哥,带着体系内的其他组织一起来筹款,实际项目运作主要是体系内一些比较基层的组织来完成。对于偏基层一点的组织来说,加入了子母计划一起筹款并不影响使用,使用的时候主要是自筹自用:我筹了多少钱,母项目机构就会拨给我多少钱,使用方向也是自己当地的一些具体需求。

还有一些区域性的项目虽然没有用“子母计划”这个产品形式来筹款,但其实也用到了腾讯公益上面 “一起捐”、“组队捐”的产品形式。这些产品形式原本设计时是为动员更多人一起来参与捐赠的工具,但在区域性公募项目的实际应用中,大家使其变得具备了不同的功能:比如说某个乡、某个镇,发起一个“一起捐”,然后号召本地的居民、乡贤进行捐款,未来项目实施的时候,也会根据“一起捐”的筹款记录来从母项目中拨款,然后当地自己去使用,所以在实际运作中“一起捐”、“组队捐”这种产品设计,往往就会体现为筹款通道和项目运作主体合一的情况。因为筹到了善款未来是由自己使用,所以这些“筹款小队”动员、号召的积极性就高,筹款能力就显得很强。

不过,从线上端来说,公众等外部人通常只会看到母项目、最高层级的项目是什么。实际上,一个区域性项目往往有很多层级,可能从市、县一直到了村社一级,但实际筹款端的信息外部人能了解的比较少,因为那些“一起捐”里没有多少项目信息,只有一个主体信息。

我们试图通过问卷调查来了解,这些区域性项目里的区县级执行机构是怎么参与99公益日的?基于对253个区县级执行机构的调查发现,这些机构大多并非腾讯上线项目的发起机构、执行机构,而是隐藏在项目子计划、一起捐、组队捐里面,但事实上,上线的项目是这些执行机构在做。即实际做项目的不在筹款端,它的链条很长。

04 怎么筹:官方背景慈善组织参与互联网公益的筹款方式

为什么官办慈善组织的筹款能力强?

首先是行政动员能力强。不少组织(依托当地政府)通过发文件的形式做行政劝募;与此同时,很多这些官方背景慈善组织,早在互联网公益兴起之前,在筹款方面就有固定的活动习惯和渠道。比如说,很多地方的慈善会都有做慈善一日捐的传统,现在它们在99公益日上有这么突出的表现,很多时候只不过是把原来线下开展的一日捐活动搬到线上来了,做了一个从线下到线上的转化。所以它的量原本就已经有一个基本盘在,这个基本盘实际上是比较大的。

针对区县级官方背景机构(如区县的慈善会、红会等)的调查显示,当问及机构能实现筹款目标的主要原因是什么,排名前三的反馈是:首先是“政府层面有公开的宣传和动员资源的支持”,这是最主要的原因。其次是,“对本地区的企事业单位进行了动员”;再次是,对本地区居民进行了充分的动员。这三个原因是它们筹款额高的最主要原因。但那些我们行业内广泛认为反映现代公益理念的一些因素,如对项目的认可、对机构的认可等,排序都很靠后。原本线下的慈善一日捐活动搬到线上,原有的企业捐赠转化为员工线上捐赠,对本地的企事业单位、社区居民进行充分动员,这些是官方背景慈善组织在99公益日期间所获得捐赠的主要来源。

另外,还有一个不容忽视的因素,就是行政动员能力能够发挥出来,确实是会受到追求荣誉的影响。大部分地方的慈善会体系会有体系内的排名,包括省级的机构。很多项目是一串子母式的项目,一起进行筹款之后,母项目本身在99公益日期间会有一定的激励,这些省级机构会把得到的奖励金分给下面一起筹的兄弟机构。怎么分呢?过往主要的参考指标,就是根据筹款量,同时又是自筹自用,所以整个体系上下都很有筹款的积极性。

调研中看到一些筹款方面存在的共性问题,比如会有一些慈善机构不知道或不理解筹款规则的现象,这在区县慈善会层面非常明显。其实今年99公益日的数据对这方面也有反映,比如公众有一些对逼捐、强捐的投诉。这种情况的出现,很多时候缘于它们对筹款规则,包括筹款伦理不清楚、不理解。就现阶段来说,这里可能有一个比较普遍的影响因素,目前互联网筹款跟项目的连接是比较弱的,容易筹款导向。诸如前面提到的,区域性项目里面有40%是一个综合拼盘式的筹款。

05 怎么花:官方背景慈善组织参与互联网公益的项目运作与管理

了解完“怎么筹”之后,我们再来看“怎么做”、“怎么花”,到底这些项目的钱是如何花出去的?有几个重点我们简单分享一下。第一个重点是,我们觉得项目的需求发现机制很重要。在各地官办慈善组织开展的区域性项目里,需求发现机制还是差异比较大的。简单来分的话,一类是自下而上的需求发现机制,用了社会化操作的方式,基层的项目执行单位有明确需求的话,那么项目的瞄准度、清晰度就明显会高一些。而如果是另一类——项目需求是“自上而下”的方式得出的话,可能会出现为了完成一些规定动作而开展项目的现象,项目的精准度和服务深度都有可能会相对不足。并且,即使是在同一个“母项目”里,各个具体的子计划、子项目都可以有这样的区别。比如说很多慈善会项目都是一个大拼盘,很难说它每部分的内容都有着同样的需求发现机制。

实际的情况很可能是,它做整体设计的时候,是自上而下考虑的,反而局部有一些内容是直接回应基层需要的。那些直接回应需求的,往往做得就比较好。其次我们发现,从这些项目的内容来看,基础慈善方向的内容占主流,大约占了70%,多数是用硬件建设和散财式的项目来为社会保障、社会救助提供支持或补充。有些项目没有明确的规划,发现社会保障体系中哪方面(比如残疾人救助方面)缺一块资金,就从我们慈善会项目里面支一点补一点,打补丁的特征会比较明显一些。

再有,从区域性项目形成的网络结构来说,内循环的特征比较明显,这些官办慈善组织和体制外的社会组织合作比较少,和同体系的社会组织合作比较多。粗略的观察发现,大概只有40%的项目有一些与体系外社会组织的合作,这里面有深度合作的更少,大概只有10%。有一些官办慈善组织想和社会服务机构合作,但目前大多是处于起步探索的阶段,就是项目活动化的特点比较明显,还没有形成机制。

以上项目在执行过程中反映出的情况。但除此之外,还需要注意的是,会有项目还存在钱花不了、花不完的情况。除了疫情因素影响项目执行外,这里又存在保障体系的逻辑与项目逻辑的张力。比如说可能原计划的通过慰问的方式来给困难群体发慰问金,逢年过节每人慰问一千块钱,但实际筹款的成绩太好,在这个项目上按原计划来发的话执行进度上不去,那么它可能会调整增加发放的频次、稍微拓宽一些发放群体的范围,那么多筹到的钱就这样花出去了。我们知道,考虑到基础困境人群作为受助群体的话,其实它的量可以是非常大的,基于保障性的逻辑更高的项目资金其实也都能花出去。但这个效果如何呢?我们觉得可能还是需要打一打问号的。

“怎么花”的另一个侧面,类似慈善会等区域官办背景的大机构带着这些地方的兄弟机构开展互联网筹款的项目,到底是怎么管的?整体上观察发现,行政层面、流程层面的管理都没什么大问题,我们官办慈善组织在一些规范性的要求上还是挺高的。但是我们如果以更严格和专业的视角去看的时候,还是会看到一些隐忧。一个是项目的信息披露程度都还比较浅,一般项目会在腾讯公益平台上发布一些项目进展情况,但如果我们认真去看的话,仍然很难从这些信息中看出,那些项目在整体上做了什么。

比如项目总体涉及100个不同的子项目,项目进展只发布了其中一个,其他99个地区做了什么仍然不太清楚。当然这只是比较极端的例子,但道理类似:当发布的信息不完整时,能起到的参考作用就比较低了,从外部看不出全貌。另外公开展示的信息中,活动信息比较多,有实际约束意义的财务信息比较少。从现状来看,目前平台对这些机构、这些项目不是没有信息披露要求,但实质性的约束效果、提升责信的效果还不大能令人满意。我们吸纳了这么多的社会资金,但信息披露的频次和质量都有待提高,这可能是一个需要补齐的短板,也是提升项目和机构公信力的关键。

另外,我们的项目发起机构在对这些区域性项目的管理中所起到的角色、作用还是比较偏行政的层面。比如说拨款方面的管理机构都还比较重视,但它们对项目运作、项目实质的管理是比较弱的。很多项目发起机构不知道其子计划、子项目中各个区县机构的收到项目款项后到底怎么花的、项目到底进展到什么程度、质量怎么样。项目做得好不好,就完全取决于地方执行组织它自身的一个能动性和专业性。同时在资金拨付方面,到了村/社区基层可能会存在监督缺位的风险。当然它不一定真的有问题,可能绝大部分没有问题,但监督缺位的风险是存在的,未来如何从机制或者工具上尽量减少风险是需要考虑的。

以上是我们想分享的一些观察和思考。整体上可能问题讲得比较多,成绩、好的例子讲得比较少。当然并不是说没有好的做法,好的探索、好的做法也不少。比如说,虽然多数项目发起机构只搭建了一个浅层的筹款网络,管理程度也比较浅,但调研中我们也发现了一些积极探索的典型,除了筹款网络以外,也同步探索地方行动网络的发展。好的做法我们可以放在后面聊,先把问题摆出来。今天的讨论也确实是因为我们看到一些现象,深切感到未来如何更有效的去促进这一块的发展,可能是非常重要的问题,也非常想向大家请教,与各位交流。

了解完“怎么筹”之后,再来看“怎么做”、“怎么花”,到底这些项目的钱是如何花出去的?有几个重点可以简单分享。

一是,我们认为项目的需求发现机制很重要。在各地官方背景慈善组织开展的区域性项目里,需求发现机制还是差异比较大的。一类是自下而上的需求发现机制,用了社会化操作的方式,基层的项目执行单位有明确需求的话,那么项目的瞄准度、清晰度就明显会高一些。而如果是另一类——项目需求是“自上而下”的方式得出的话,可能会出现为了完成一些规定动作而开展项目的现象,项目的精准度和服务深度都有可能会相对不足。即使是在同一个“母项目”里,各个具体的子项目也会有这样的区别。

其次我们发现,从这些项目的内容来看,基础慈善方向的内容占主流,大约占了70%,多数是用硬件建设和散财式的项目来为社会保障、社会救助提供支持或补充。有些项目没有明确的规划,发现社会保障体系中哪方面(比如残疾人救助方面)缺一块资金,就从我们慈善会项目里面支一点补一点,打补丁的特征比较明显。

再有,从区域性项目形成的网络结构来说,内循环的特征比较明显,这些官方背景慈善组织和体制外的社会组织合作比较少,和区域内同体系的社会组织合作比较多。粗略观察,大概只有40%的项目有一些与体系外社会组织的合作,这里面有深度合作的更少,大概只有10%。有一些官方背景慈善组织想和社会服务机构合作,但目前大多处于起步探索的阶段,项目活动化的特点比较明显,还没有形成机制。

部分项目还存在钱花不了、花不完的情况。除了疫情因素影响项目执行外,这里又存在保障体系的逻辑与项目逻辑的张力。比如说可能原计划的通过慰问的方式来给困难群体发慰问金,逢年过节每人慰问一千块钱,但实际筹款的成绩太好,在这个项目上按原计划来发的话执行进度上不去,那么它可能会调整增加发放的频次、稍微拓宽一些发放群体的范围,那么多筹到的钱就这样花出去了。我们知道,考虑到基础困境人群作为受助群体的话,其实它的量可以是非常大的,基于保障性的逻辑,再多的项目资金其实也都能花出去。但效果如何呢?我们觉得可能需要打一个问号。

“怎么花”的另一个侧面,类似慈善会等区域官方背景的大机构带着这些地方的兄弟机构开展互联网筹款的项目,到底是怎么管的?整体上观察发现,行政层面、流程层面的管理都没什么大问题,官方背景慈善组织在一些基础规范性的要求上还是挺高的,尤其是财务流程。但如果以更专业的视角去看,则会有一些隐忧。一个是项目的信息披露程度比较浅,机构会按照要求在腾讯公益平台上发布一些项目进展情况,但事实上,很难从这些信息中看出项目在整体上做了什么。比如项目总体涉及100个不同的子项目,项目进展只发布了其中一个,其他99个地区做了什么仍然不太清楚。

当然这只是比较极端的例子,但道理类似:当发布的信息不完整时,能起到的参考作用就比较低了,从外部看不出全貌。另外公开展示的信息中,活动信息比较多,有实际约束意义的财务信息和效果信息比较少。从现状来看,目前平台对这些机构、这些项目不是没有信息披露要求,但实质性的约束效果、提升责信的效果还不大能令人满意。我们吸纳了这么多的社会资金,但信息披露的频次和质量都有待提高,这可能是一个需要补齐的短板,也是提升项目和机构公信力的关键。

另外,项目发起机构在对这些区域性项目的管理中所起到的角色、作用还是比较偏流程和行政的层面。比如说对拨款流程和基本规范比较重视,但对项目运作、项目实质的管理偏弱。很多项目发起机构不知道其子计划、子项目中各个区县机构的收到项目款项后到底怎么花的、项目到底进展到什么程度、质量怎么样。项目做得好不好,就完全取决于地方执行组织自身的能动性和专业性,监督缺位的风险是存在的,未来如何从机制或者工具上尽量减少风险是需要考虑的。

以上是研究团队分享的一些观察和思考。整体上可能问题讲得比较多,是为了探索改进的方案,事实上好的探索、好的做法也不少。比如,调研发现,一些官方背景的慈善组织除了搭建筹款网络以外,也同步推动地方行动网络的发展,真正投入到解决本地问题的探索之中。这些好的做法之后可以以案例形式呈现出来,供行业学习。

问题总结 鼓励讨论

评估支持平台负责人刘程程做了简短小结,提到:上面这些分享主要是基于我们了解到的一些事实。确实,如果只以问题的视角去看,可以发现问题很多;但官办慈善组织在当下的贡献很大,我们更希望用积极和发展的目光去考虑,基于现实如何去做,才能更好。这里把问题再理一理:

第一个,一个基本的事实是,这些钱可能用不了。用不了,不是说真的这个钱就花不出去,而是指其执行能力与筹款额之间还存在差距,是部分官方背景慈善组织的能力出现瓶颈。如果从监管角度,非要让它们用完也可以,以进入保障体系的方式,多少钱都能花出去,但效果不一定好。这是第一重风险,用不了。

第二个,合规层面体现出的公益文化与理念的冲突。如果从基础合规层面看,官方背景的慈善组织的整体水平要高于大多数社会组织,它们对于财务严格、流程严格等非常看重。但如果考虑深层次的合规,其实带有公益性实质、合理性判断的内涵,在某种程度上呈现为“专业与合规相结合”的状态,那么则会看到风险。很多基层的官方背景慈善组织,对目前这套筹款规则的设计,以及其背后的筹款伦理、公益原理并不是很理解。他们会有一些自己的道理,比如,用抽奖来激励捐赠,你捐一块钱,如果我能给你抽一辆玛莎拉蒂的机会,是不是大家积极性就上来了?再如,为什么要限制单笔捐赠的额度,害得企业把10万块发给员工,员工再来捐,多麻烦。他们并非真的想违反规则,通过沟通他们也会调整,但首先是他不理解。

第三,在项目筹款中,项目化特点不明显。对于“拼盘式”的筹款,如果基于项目的视角去考察,用的尺子不对,量不出来。比方说,今年在99公益日筹了3个亿,它进入我的常态化工作体系中,整个盘子是10个亿,你来评我,我就给你拿3个亿的东西去看就完了。我在别的地方筹了2个亿,换个人再来评我,我再拿2个亿的东西出去给别人看。所以不从组织层面来全面考察、只从单个渠道的项目层面去评的话,评估结果的有效性存疑。

第四个问题是筹款导向。本来鼓励参与、动员筹款是值得肯定的,但为筹款而筹款,筹款导向到一定程度,就有可能会产生问题了。可能原本母项目层面并没有那么内卷的设计,上面的领导也好、组织也好,并没有做多么过分的要求,但是一搞排名、一搞表彰,就成了业绩,到了链条末端的时候,就成了任务,损耗了捐赠本身的价值。比如,一个班级家长申请撤回捐赠款,重新以孩子的名字捐,因为班级是这样要求的,便于统计。

这个引子有点长,主要还是想把问题摆得全面、清楚一点,为后面交流打好基础。下面就请各位嘉宾自由发言:提出不同意见或者批评也好,从官方背景慈善组织如何发展的角度来聊一聊也好,从互联网公益如何发展的角度来聊一聊也好,总之请畅所欲言,期待大家的精彩观点!

表情

表情

最热

最热