2022-09-20

2022-09-20

1784

1784“如果一个摩梭人连最基本的摩梭语都不会说,要怎么成为一个拥有文化自信的人?” 摩梭人博物馆解说员品楚独玛说道。

在美丽的云南和四川交界的泸沽湖边,生活着一群摩梭人。关于摩梭人的历史由来,较为普遍的说法是战国时期,古羌的一个支系从清甘地区南迁至永宁和蒗渠,自此定居已有1500多年。解放之后,生活在云南的摩梭族被归为纳西族,但其发展并保留了自己独特而灿烂的文化,包括宗教、文学、艺术等方面。

其中,摩梭语作为其文化的重要表达形式,目前面临着逐渐衰落的困境。

根据《现代汉语词典》,“语言”包括口头和书面两种形式。摩梭语只有口头语言并无文字。

摩梭人博物馆馆长多吉先生说:“我们的语言在变化。以前我们讲很纯正的摩梭语,不带一个汉字。现在讲摩梭语的时候会插进很多汉语。” 现代化的冲击下,新信息新事物以极快的速度涌入摩梭人的生活,像“电视”、“电脑”之类的新名词只能用普通话代替。不仅如此,摩梭语失传成为普遍现象,很多人只能听懂而并不会说。“现在我不仅要给汉族人当翻译,还要给一些摩梭人当翻译。"多吉先生开玩笑说道。

摩梭人的转山节庆典|图源:美篇网

摩梭语言的现状与挑战

现在的摩梭青少年比起摩梭语更常使用普通话,摩梭语的使用越来越少了。

受到旅游业及商业的影响,坐落在泸沽湖边上的落水村是这一带受外来文化冲击最大的摩梭村落。如今落水村的小孩常说的不是摩梭语而是普通话,就连周围方圆几十公里的偏远村子里也是同样的情形。瓦拉比村的布迟今年十三岁,平时他和本村的朋友交流都是用普通话。被问到为什么不用摩梭话时,布迟回答说:“大家的摩梭话都不熟练,说摩梭话觉得特别别扭。”

造成这种现状的原因之一是青少年教育环境的改变。如今,年轻一代的摩梭人从小缺乏合适的语言环境,导致其对摩梭语的掌握逐渐减少。

三十年前的摩梭村寨里,村里的经济条件较今日而言欠发达,还没有设立幼儿园。儿童在语言发展的黄金期长期处于摩梭语言环境里,在传统摩梭家庭中渐渐长大,给他们的摩梭语打下了坚实的基础。

而自从2007年第一所摩梭幼儿园在落水村建立,孩子在咿呀学语的时候就被送到幼儿园接受全汉语教学。摩梭孩子从小学到高中大多住校,在家里和家人用摩梭语交流的时间被缩短,没有长期的语言环境。

此外,摩梭语言失传的现象在很多从小在外求学的青少年身上体现的更明显。据品楚独玛所说,她的表弟从小在深圳长大,只有过节才会回到泸沽湖家乡。没有语言环境,他的摩梭语已经不太流畅。布迟在远离村子的宁蒗县城读书四年,很多日常用语已经不知道怎么用摩梭语表达。“有一次阿咪(母亲)用摩梭语让我去后院拿一个大铁桶,但我听不懂她想让我拿什么。”

环境对学习一门语言至关重要,当摩梭语的使用场景在新一代青少年的生活中越来越受限,他们对自己的母语的掌握程度自然会减少。

其次,现代媒体带来的汉语言文化的冲击在年轻一代中留下了深刻的影响,青少年对摩梭语的了解和使用正在衰退。

现代化是一把双刃剑,除了带来生活的便利以外,也对传统文化的传承带来了一定的负面影响。以前,摩梭大家庭经常围在火塘边,听阿咪用摩梭话讲故事。而如今,抖音、动画片成为解放父母的“灵丹妙药”。父母忙于干活,把需要陪伴的孩子交付给电子产品,忽略了摩梭的家庭互动传统。多吉馆长说:“手机是治百病的,小孩子一哭一闹,手机给他,马上就笑嘻嘻。”长时间的普通话输入和摩梭语交流的匮乏让年轻一代不再熟练掌握传统语言。

对此,多吉馆长分享了自己的看法:“现代化节奏太快,电来了,电视来了,手机来了,让人们没有思考的机会。人的认知处于一个温水煮青蛙的模式,很容易被主流文化影响。”

语言学家安东尼安里斯曾经说过:“一个语言的消失是对所有人的重创,因为伴随着语言消失的,还有所有的诗篇,故事,还有歌谣。而这些东西又是我们作为人类的宝贵财富。” 摩梭语言的衰落对摩梭文化的传承造成了一定的消极影响。

口语的衰落对文学及艺术的影响

在历史文学方面,摩梭人有许多流传已久的传说,记叙着从创世纪到自然崇拜以及古规礼仪的方方面面。在一日的辛勤劳作后,大家庭里的摩梭人便会集聚一堂,围着家中的火塘听祖母讲述这些传说,维系着千百年以来的家庭传统。

而如今,传说在摩梭口语的衰落下面临着难以传承的困境。一些摩梭人口口相传的传说内容正在逐渐被遗忘。年轻的布迟提到了自己听说过的“格姆女神山”的传说,却也记不清楚具体内容,总是不能完全理解其中深意。在口语衰落的如今,无数古老的传说只会逐渐失传。

与此同时,摩梭音乐艺术方面的文化也面临着岌岌可危的未来:越来越少的年轻人使用摩梭语言,摩梭的传统民歌不再被新一代所理解和欣赏。

演唱摩梭传统民歌是摩梭人自古以来的娱乐方式。摩梭的民歌非遗传承人公布不迟说过,民歌对于她们来说是非常重要的存在:“小的时候去山上背柴,想唱的感觉来了就高歌一曲。有时候砍柴的几个人离得远挺害怕的,我们互相唱歌就不害怕了。”每当迎接客人时,摩梭人都会在客人面前表演民歌,优美的歌声唱出了摩梭人心中对自己文化的自豪。

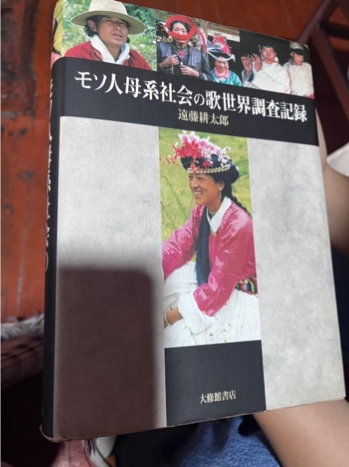

日本作家远藤耕太郎对摩梭民歌的调查记录|图源:廖静宜 摄

然而如今,许多摩梭年轻人对他们的母语不再熟悉,也听不懂摩梭民歌的含义,自然也不了解民歌背后的文化底蕴。布迟就表示:“我为我们摩梭的民歌感到自豪,但是当阿妈在客人面前表演民歌的时候,我不是很能理解民歌的内容。”

针对摩梭口语衰落的问题,政府也出台了一些措施进行补救。如在小学阶段尝试开设每周一次的“当地课程”,教授学生摩梭语言和历史文化。

此外,摩梭非遗传承人也呼吁家长从小教育孩子熟练使用摩梭语言。

作为文化保护的一线人员,许多非遗传承人表示摩梭语是很重要的,不能将其丢弃。公布不迟表示自己会督促初一的女儿在家讲摩梭话。“即便是村里其他小孩,我也时常会提醒他们多说摩梭话。”博物馆馆长多吉先生也说道:“我经常在抖音发视频告诉大家一定要教育自己的孩子多学学自己的母语。”

文字的缺失对达巴文化的影响

文字在摩梭文明的历史长河中一直缺席。作为摩梭文化的核心,达巴文化的传承也因此受到影响。

摩梭人的信仰主要由原始宗教达巴教和后来传入的藏传佛教组成;而其中,达巴教所蕴含的自然崇拜,祖先崇拜,以及万物有灵的思想,是整个摩梭文化思想的根基。达巴们是不脱离生产活动的宗教从事者,肩负着传承达巴文化的使命,并负责主持各类宗教仪式和进行法事,工作范围涵盖婚葬,祭祀,与祈福等等。

自该民族聚居到如今,达巴们一直是摩梭人所尊敬和需要的角色。

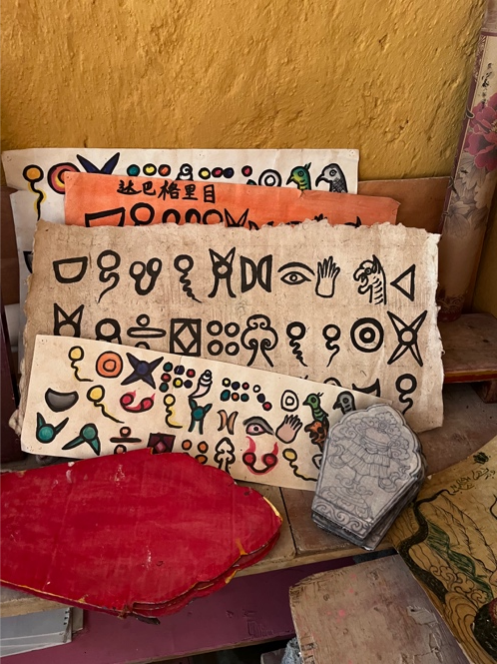

然而,在历史的发展中,摩梭语言只保留了口语,书面文字仅剩下32个象形字符,无法传达全篇达巴经的思想。 因为缺乏文字记录,达巴经文只能通过口传心记的方法传授,在代代相传的过程中,达巴经的经文内容逐渐流失。

瓦拉比村的喇嘛先生家中存放的摩梭象形符号临摹|图源:廖静宜 摄

“达巴没有文字,所以达巴经代代相传的过程中有时候漏了几句就再也找不回来了。如果我们是跟着不同师傅的徒弟,你这多两句,我这里少两句,传下去可能就有所不同了。”来自拉伯乡的达巴先生说道。民间所说的“达巴经有几百个版本”并不完全错误:口口相传的传承形式极其依赖于传承者自身的状态,容易给原本的经文带来变动。原始的经文通过一代代人的讲述走到了今天,但是在历史和传诵的消磨下出现了缓慢的流失。

此外,达巴经的传承始终需要注入年轻的血液。而今,年轻的达巴传承人也因为语言的困境,在传承的重任前受挫。布迟同样是一名达巴传承人。他表示,为了要继承爷爷的衣钵,自己也在学习达巴经。可是由于摩梭语学习得不流利且经文没有文字记载的缘故,感到很难坚持下去。正在县城读初二的他忙于上学,也没有足够的时间反复地记诵口头的经文。

虽然传承面临重重困难,许多摩梭人仍然在用自己的力量对达巴文化进行着力所能及的挽救与坚持。

八月初时,馆长多吉先生萌生了让达巴们通过学习东巴象形文字从而将口口相传的达巴经付诸笔墨的想法。

摩梭语和油米村所特有的东巴文原本同根同源,后续形成了两个分支,而后者拥有在前者的基础上梳理和提升整理出的文字系统,前者则更加原始。摩梭语言中的读音都能在东巴文中找到一一对应的文字和内容,于是东巴文便成为了能够代表摩梭语记录下达巴经的合适之选。

为了落实把达巴经完整记录下来的计划,一个长期项目正在筹备中。三位达巴已经确认参与这项计划,准备进行耗时三个月的东巴文封闭式学习,尝试将历史悠久的达巴经以最原始和鲜活的方式记录下来。

“如今有了一个奔头和希望。等到我们筹到一笔经费来落实了这件事情,就是一种开天辟地的意义了。”多吉先生总结道。“以后我们摩梭人就有文字了。”

虽然摩梭文化正面临着严峻的挑战,但在非遗传承人等人们的共同努力下,摩梭的文化依然在被珍惜和传承着。正如多吉先生所说,“一些人身不由己被外来的文化所左右,但是我们摩梭人知道我们自己需要坚守什么,传承什么。”

拉伯村的达巴先生|图源:摩梭人博物馆

参考文献

https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/6227db0d0000000021034253

表情

表情

最热

最热