2022-07-06

2022-07-06

1129

1129引言

疫情严控下科研依然不停步,继推出适老化标识设计研究系列讲座之后,周燕珉工作室又举办了线上研讨会,以“无障碍标识设计”为主题,邀请中日专家展开学术研讨,以标识设计为切入点,探索未来无障碍设计的发展。

会上由日本专家伊藤增辉博士介绍了近年日本在公共设施上的无障碍标识设计思维和发展趋势,以下整理其中部分内容,分上、中、下三篇予以分享,同时欢迎读者们的意见和交流。

一、正视无障碍标识设计的价值

现代城市中标识无处不在,渗透至人们日常生活的每个角落。标识万不可忽略看漏,开车人士对这点估计都有体会,忽略了对交通标识的注意,在不能变道的地方变道、或者不慎冲了红灯,轻则被扣分罚款,让人一整天心情郁闷,重则可能酿成事故。

图1 标识渗透于城市空间的每个角落(东京涩谷区)

标识如此重要,但其设计价值在现实中却缺乏普遍认知。在城市、建筑项目中,标识设计多被视作附随内容,取费低廉,创意被简单被否,甚至有跳过专业设计师的参与,直接交由标识制作安装厂家去一步到位。一个空间场所,对于初来乍到的访客,在感受空间魅力之前,往往需要通过标识获取场所信息。标识作为空间的构成要素,于普通人来说可能一带而过、不大在意,而对于需要无障碍支援的人群,获取场所信息可以带来安心感,标识常常成为空间中的首要关注对象。

标识设计的质量,直接影响到标识是否易辨易懂的使用要求,是好用或不好用,方便或不方便这一层次的问题;而对于无障碍标识,则直接影响到标识能否发挥作用,是有还是没有的问题。比方说:一般标识如果字写小了,走近点看就是了;而地铁站内的导示用声音标识,与环境噪声混淆一起,如设计上没有加以考虑,实际使用中,对于稍有耳背的老年人来说可能就成了起不到作用的东西。无障碍标识既是满足老年人、残障人士安全出行的基本要求,也是宣扬礼让帮助思考、建设无障碍环境的重要一环,其设计价值不容忽视。

二、日本无障碍标识设计的发展

推动日本无障碍标识的系统化、标准化普及发展的动力主要来自两方面,一是市民出行对以轨道交通为中心的公共交通体系的高度依赖,二是社会快速老龄化的需要。

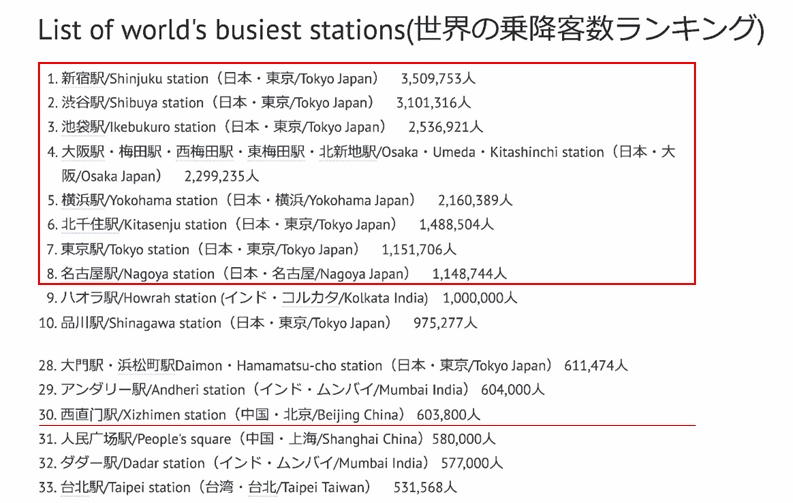

交通标识是标识体系中应用最为广泛的领域。在以东京为首的日本主要城市中,轨道交通高度发达,成为城市居民日常生活中的首选出行手段。从以下全球主要城市轨道交通车站日均乘客数量排名统计数据中,可以看到在日本这一依赖关系的强烈程度。

图2 全球主要城市轨道交通车站日均利用人数排名统计[1]

在全球利用人数最多的轨道交通车站中,日本独占前八,首位是东京的新宿车站,日均利用人数超过350万人,中国领头的是排名第30位的北京西直门站和31位的上海人民广场站,两者的日均利用人数均为60万人左右,仅为新宿站的约1/6。

高度发达的轨道交通体系带来了车站内的复杂换乘关系,加上对大量人口的快速导航和疏散要求,极大地推动了日本交通标识设计的系统化、标准化发展。同时由于利用者的不特定性,令车站成为全面构建无障碍环境的优先普及场所。无障碍标识作为其中不可分割的一环而得到了推广和普及。

图3 布满导示标识的车站内天花(东京涩谷站)

另一方面,众所周知日本是世界首位的老龄大国,2021年日本的老龄化率高达29.1%,面对如此高比例的老年人口,日本的福祉政策着眼点在于通过预防、支援、互助等手段,尽量延长老年人的健康年龄,尽可能地维持自立生活。因而构建安全、安心的出行环境自然就成为日本系统化建设无障碍环境的基础诉求。

三、日本无障碍标识设计新思维

因此,轨道交通车站成了日本建设无障碍出行环境的关键场所。系统化的无障碍对策,也带动了无障碍标识的标准化发展,以下以东京近年开通的高轮Gateway车站(以下简称“高轮站”)为例,介绍其中涉及无障碍标识的设计新思维。

1.无障碍功能的集成模块化

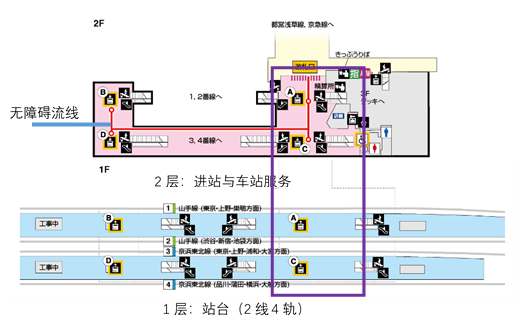

高轮站作为被称作东京城市骨架的山手线和京滨东北线的新增车站,于2020年3月开通使用,建筑采用双层结构,1层为站台层,2层为进出站和站务层。这种站务和站台的立体布局方式,通过数个楼梯、扶梯和电梯的垂直交通单元便能完整解决楼层间的交通,避免了同层布局时常有的地面高差处理问题。

标识方面,在站内的设施导示图或导示小册子上,可以看到其中用红线醒目地标示出了无障碍流线,引进这一新的标示方式,令站内的无障碍交通节点一目了然。不过无障碍功能的集成模块配置方式才是这一新站设计的亮点所在。

图4 高轮站导示图[2]

上图紫色框对应的便是这个无障碍的集成功能模块,2层夹着进出站口的两侧——最方便进出站的位置,设置了无障碍电梯和扶梯、楼梯垂直交通单元,而其正对直下的1层区间正是无障碍乘车区。

图5 站台层的无障碍乘车区

结合上面的站台平面图和下面的休息区照片,可以看到轮椅上下车区和扶梯、无障碍电梯、休息区的位置关系紧凑,形成一个解决无障碍要求的集成功能模块。

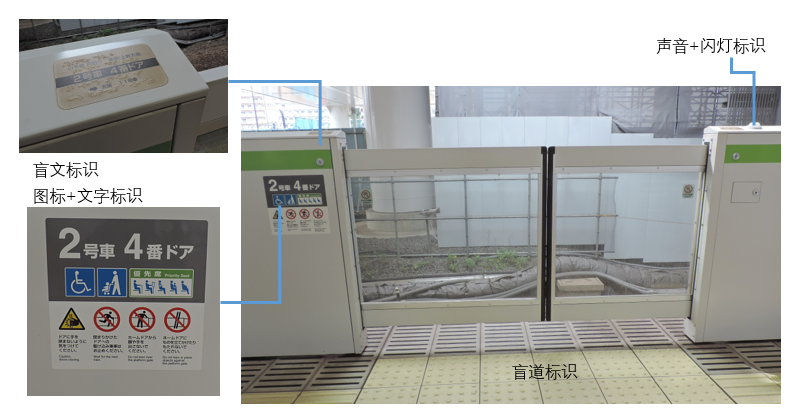

图6 近贴无障碍乘车口设置休息区

在无障碍标识设计上,除了地面上设置盲道和轮椅乘车区的大型标识外,其他标识被统一置入站台围栏的一体化设计中。盲道一直铺设至与站台围栏门下齐的位置,保证了盲道流线的完整。车站与乘车信息的盲文被设置在站台门两侧的围栏顶部,考虑的是上下车时视障人士把手搭围栏上,扶靠中便能同时触知信息。

通用的无障碍信息被贴在围栏墙面上,标识采用文字+图标形式。在站台门侧的围栏顶部还设有发声和闪灯装置,通过声音和光标识同步传递警示信息,提高使用安全性。

图7 与站台围栏一体化设计的无障碍标识(高轮站)

这一模块的范围不仅限于站台的功能组织,目前已开始扩展到列车上,将列车与站台视为一体进行无障碍功能的对接集成设计。与高轮站的开通几乎同步,JR东日本在山手线的列车车辆上导入了与站台对应的无障碍标准化乘车空间和标识设计内容。通过在列车车辆的特定车厢空间加以统一改造,形成标准化的无障碍乘车区。

图8 列车无障碍乘车区的地面标识[3]

标识设计也同步紧跟到位,一方面在地面上用鲜艳的红色导示条界定无障碍乘车区,在其外侧设置同样醒目的黄色盲道,并在区间内用桃红色的点阵图标提醒普通乘客将该空间腾开,同时将该区域的墙面粉刷为与无障碍乘车区标识同色的粉红色。这些标识措施,一方面令老年人、残障人士随时能够明确地意识到自己所在的专用区域,提升安心感,同时也对普通乘客形成反复提醒效果,避免无意中对这一无障碍专用乘车空间的占用。

附带值得一提的是:要将站台无障碍乘车区间与列车无障碍乘车区结合成密切对应的集成功能模块,必须解决车辆与站台间的空隙和高差问题。

图9 新规下的站台与列车的密接效果(高轮站)

日本目前在这方面仍处于完善过程中,根据技术可行度逐步对标准加以提升并予以实施。国土交通省在2019年8月的相关新规中,要求轨道车辆与站台的间隙由原来的100mm提升至70mm,高差由旧标的50mm提升至30mm,调研表明[4]:这一标准提升,令轮椅的无障碍乘车成功率由原先的61%提升至87%,虽然目前需人力帮忙的情况仍可能出现,相信未来随着技术进步,无障碍乘车的安全性和完成度将趋于完善。

2.基于流线规划的循序导示

轨道交通车站、尤其是具备复杂换乘功能的枢纽站,需要导示的信息内容繁多,要使得标识内容易辩易懂,需要对信息内容进行取舍、分类和分级处理。其中用颜色区分目的地的作法应用得最为普遍,在日本的轨道交通标识系统中,采用黄色表示与出口相关内容,加上黑或白的图底关系,通常用这一3色基础配色便能对复杂信息加以分类处理,并达到简洁明了的效果。

图10 采用3色基础配色的站内标识(东京涩谷站)

上:黄色+白底黑字,下:黄色+黑底白字

图11 与出口相关内容均采用统一黄色标记(东京涩谷站)

与标识上以黄色表示出口对应,导示图上的出入口,各出口附近的设施导引内容都采用统一的黄色标记,强化了对出站功能的导示,利于提高站内人流的快速疏散效率。

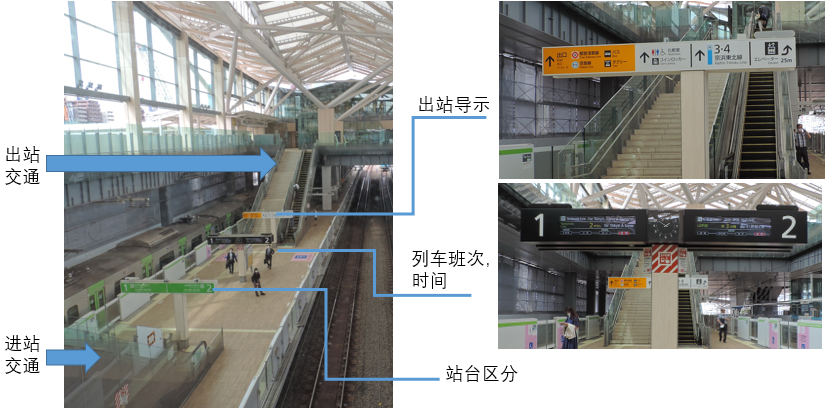

除这些通常的标准作法之外,在高轮站导入了通过流线规划的方式来分类标识信息的方式,其设计思维是:当流线被确定下来后,绝大多数人都将顺着这一规划流线移动,那么导示标识只需要通过循序提供方式,在必要的节点提供必要的信息,一直顺着流线延续下去,而不需要在一处标识中把所有内容都同时呈现,而利用者需要作的就是对循序出现的信息进行选项接力的判断。

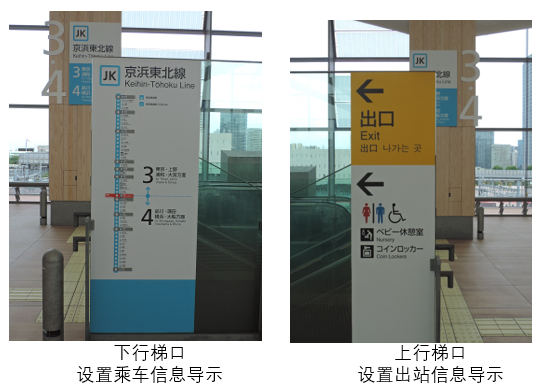

高轮站还对进出站台层的流线加以规划,下图近处为进站交通、远处为出站交通,顺着扶梯或楼梯入站台层时首先看到的绿色标识,仅提示左右站台的列车运行方向,到达站台看到黑底电子屏才提供车次信息,如果是出站则继续往前走,在上行扶梯或楼梯前出现的标识标示的是与出站或换乘相关的信息。

图12 与进出站规划流线对应的标识内容设计(高轮站)

流线规划有效地界定了不同标识点的内容配置,实质上完成了对导示内容的整理分类和有序导示。

图13 基于流线规划的标识内容配置(高轮站)

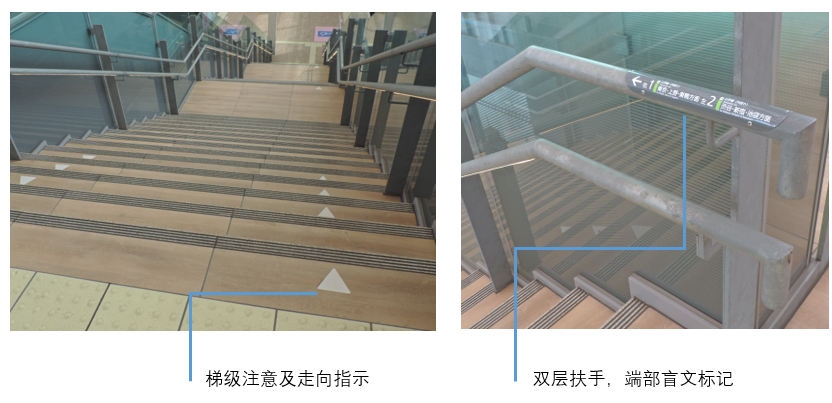

对信息进行循序分批提示,利于简化每个标识点的内容。同时基于规划流线对人流的诱导作用,还有助于标识的最佳布点。例如下图楼梯通过白三角标识规定了人流的上下方向,便能在扶手加上对应的盲文导示标识。

图14 与既定流线对应的标识内容设计(高轮站)

在垂直交通的无障碍标识设计上,高轮站还有一点值得借鉴的地方,就是在无障碍电梯上设置优先利用标识。

通过标识提醒人们把设备让给有需要的人群,或许有人会问这样做不是降低了电梯的使用效率吗?但日本的思维是无障碍设备本来的设置目的就是供给对无障碍有需求的人群使用,是为了减少他们使用时的拥堵或等待时间、提供尽可能好的无障碍环境是设备设置的初衷。对于高度自律性的日本人来说,这一优先使用标识已足以让绝大多数的普通人却步。

图15 无障碍电梯的优先利用标识

具有规划流线的标识内容可以进行循序导示,如果没有既定规划流线,比方说我们在车站的某个点突然想起要先上个洗手间、或者找个便利店买瓶水,这时我们所在点和目的地都是随机的存在关系,能否同样实现循序导示呢?答案是肯定的。

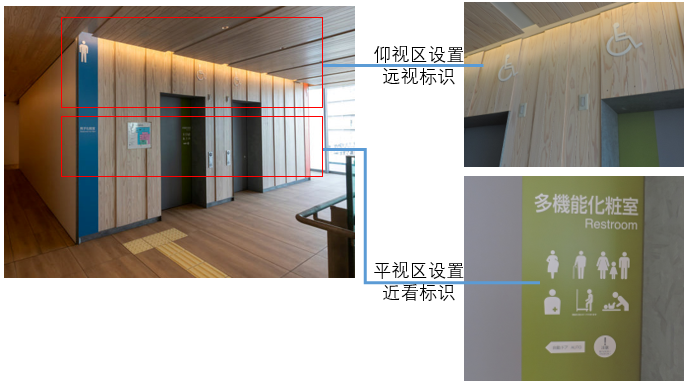

以洗手间的场所导示为例,通常采用远近法对信息进行分级标示。在目的场所的高处、即视线的仰视区设置大尺度的标识或代表色块,便于人们从远处跨过各种中间障碍物寻觅发现。在导引人们走近设施后,再在平视高度标示目的场所进一步的具体功能导示。

图16 利用远近法进行标识设计(高轮站)

有一点遗憾的是高轮站的这些远视目的的标识的易辩效果都不太理想,在使用开始后陆续出现了市民的批评和改善要求,像上图远视用的轮椅标识就不太好辨,还有站名采用细笔画的明朝体,在视认效果上远不如黑体等。

以上以高轮站为例,介绍了日本近年在提升无障碍环境中所实施的部分与标识设计相关的内容,续篇将对日本近年快速普及的、利用声、光标识提升无障碍环境的内容加以介绍。

表情

表情

最热

最热