2022-07-06

2022-07-06

1059

1059引言

上篇我们介绍了无障碍标识在日本的发展和应用,本篇聚焦标识设计中通过导入声、光元素来提升无障碍环境品质的做法。普通的文字或图形标识牌,对于一般人已能起到传递信息的作用,但对于存在体能障碍的人群来说,仍很不充分。加入声音标识,可以为视障人群提供便利,加上闪灯、照明等光要素,可以令标识更加清晰易辨,是提升无障碍环境的积极手段,近年在日本得到了快速发展。

不同于普通标识牌在空间中的静态存在,声、光标识处于动态状态,设计上需要考虑与所在空间环境间的平衡问题,例如声、光强度与空间的干涉、导示动作起止的触发时间等,这是在导入声、光标识时,设计上容易被忽略的关键点。

一. 确认声、光标识效果与环境条件的平衡关系

日本著名建筑家芦原义信先生在《街道的美学》中,以沿街商业招牌对银座街景的影响为例,指出过多过大的招牌可能遮挡建筑立面,对城市景观造成喧宾夺主的不良效果,设计上必须与环境条件建立一个比例上的平衡关系。同理应用在设置声、光标识上,需要避免由于导入声、光标识而带来噪声污染或光污染问题。

在室外空间中,由于存在环境噪声,对于视障人士,尤其是上了年纪的长者,声音导示需要尽量提高音量,以达到对导示内容的清晰易辨。然而这种单调持续的大音量广播,对周边环境来说,便可能变成碍耳烦心的噪声源。

实际上欧洲早在马车时代已充分意识到噪声污染问题,研究交通问题的美国学者Eric Morris在论文中提到:当时由于马车的车轮和马蹄铁都是铁铸,在行进中产生的噪音令人不堪忍受,长期影响下可能令周边居民患上精神紊乱症,因而在医院或对噪音敏感的居住区域等附近,政府甚至颁布禁止马车通行的规定。

同样地,过于耀眼的招牌或闪灯导示,也容易产生眩光或强烈的警示效果,对于患有慢性眼疾的老年人来说,可能造成短时间的视力下降。如像这样失去平衡度,很容易令以提升便利性为设置初衷的声、光标识变成潜在的危害要素。

那么该如何建立这一平衡关系呢?以下以行人交通灯装置为例,介绍日本近年在这方面的经验做法。

二. 构建平衡关系的方法

近年在日本的城市道路边上,各种与行人交通灯相关的控制装置正在逐步普及,或许对于多数正常人来说,并没有过多地意识到这些装置的存在,而对于残疾人、老年人来说,却是提供了越来越高的便利性和安全性,是日本提升出行无障碍环境建设规划的重要构成内容。

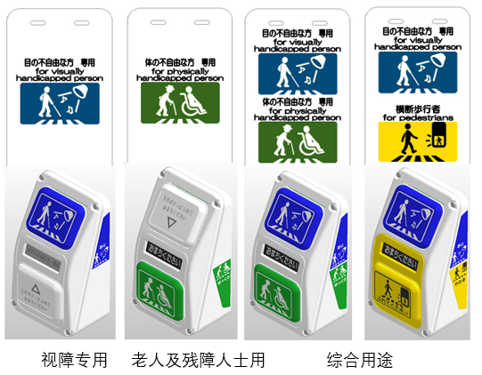

图1 设置在东京街头的不同类别行人交通灯辅助功能装置

1.硬件配置:功能的可选可控性

上图中,左边的黄色装置适用于所有人,为夜间行人过马路时使用的装置,适用于晚上交通量较少的道路,这样的路口通常在晚间车行交通灯一直处于绿灯状态,当行人按下按钮稍后人行绿灯才会由红转绿,这样既保证了行人过马路的安全要求,也避免了过往汽车不必要的空等交通灯时间。右边的是具有综合用途的装置,下部的黄色部分等同于左图功能,上部的蓝色部分是无障碍相关的功能,按下按钮后与行人交通灯同步发出导示声音,引导帮助视障人士过马路。

从这两种装置的功能设置,可以看到日本在致力导入无障碍硬件设备的同时,尽量通过可选可控的功能设置,与环境条件建立平衡关系的设计思维。夜间过马路按钮既优先保证了夜间人行过马路的要求,同时也提升了车行交通的效率,这是考虑了道路使用上功能与要求的平衡关系;声音导示保证了视障人士的需要,这种仅针对有需要人群的做法,将发声的几率控制在最低程度,令周围居民免受全天的导示声音干扰,保证了无障碍要求与居住环境品质间的平衡关系。

目前东京涉及无障碍功能提升的行人交通灯控制装置主要有以下4类:

图2 东京主要的无障碍行人交通灯控制装置[1]

在装置的标识设计上,采用蓝色对应视障功能、绿色对应老年人及适用轮椅的残疾人等。蓝色按钮对应的是发出声音导示的功能,绿色按钮对应的是延长人行过马路的绿灯亮灯时间,让行动不便的老年人等可以有足够时间安心过马路。

装置的多样化,实现了针对不同道路使用状况的功能配置,装置功能的可选可控,既优先确保有需要的人士可以获得必要支援,同时也将这一要求的影响控制在必要最低限度,有人可能会问:这么多类型用起来不会太复杂吗?日本的思维是为了实现与环境间的平衡而需要这样的对策,那么问题就剩下如何使人们对设备用惯用熟了。除了在标识装置上标贴详细的使用指导外,通过学校教育普及标识系统知识、组织老年人、残障人士等进行学习和操作训练等,力求在以街区为单位的无障碍环境建设上达到最优效果。

2.软件配置:建立精细化性能标准

有了硬件设备作为载体,还需要导入高品质的软件配置才能综合达到最佳效果,在这方面日本也进行了长期的反复实践和完善。

以声音标识为例,不论是在楼梯或自动扶梯口这些交通节点导示,还是卫生间的场所导示,都必须考虑人流畅通的要求,如果一个轮椅使用者为了听清楚声音导示而停顿下来,便可能造成流线的拥堵和中断。日本对这些问题加以反复调研论证,最后以日本工业规格方式颁布作为行业设计规范。与无障碍相关的声音标识规范全称为《考虑老年人,残疾人的设计指针——设置在公共空间的移动支援用声音导示》,编号JIS T 0902:2014。

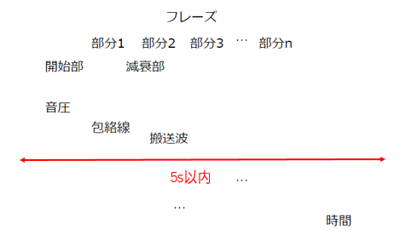

图3 导示音频结构标准[2]

该规范从概念定义入手,硬件上对导示发声装置、扬声器、环境等方面提出要求,软件上从具体作为声音标识的声音种类、频率、时长、反复频度等指标予以性能化规定。例如在导示声音的频率上,并非提出具体的声音样板,而是针对老年人、残疾人的听力特征,提出最低、最高频声音的频率范围。在声音信息的长度上要求时长必须在5秒以内,重复播放间隔必须小于2秒,这是基于人的平均步行速度1.2m/s的计算结果,5秒时长的信息等于6m的移动距离,结合声音信息的可分辨距离,再长的话利用者就需要停留下来才能听完信息了。

像下图的自动扶梯口这样的导示点,就需要在持续移动中完成声、光标识的导示功能。

图4 自动扶梯上的声、光信息(高轮站,盲道上方有感应器,扶梯端部侧面有扬声器)

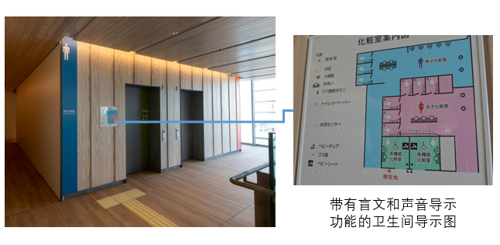

当然这是利用者处于动态移动前提下的要求,如果是可以停顿或静止状态下接收信息则不受此限制。下图是高轮站的卫生间导示图,设置在正对盲道的尽端位置,人或物体靠近时会触发声音导示功能,建筑设计上在该处预留了停留空间,因而满足了停留下来触知盲文、接受较长的声音导示信息的要求。

图5 车站卫生间导示图(高轮站)

这些精细化的性能化规范标准,既给运营方、设计者提供了必要的技术指标支持,也保留了设计创作的空间,让不同场所、不同空间的声音导示多样多彩,而不会千篇一律,毫无生气。

3.规划实施:在重点区域建立样板,带动全域普及发展

在既有环境中植入新系统,除了实现新增功能外,还必须顾及对原有环境的影响,日本非常注重这种平衡关系的构建。为此,在落地实施上日本一贯秉承科学理性的态度,从实际出发,在实践中发展。这一工作方针在其规划编制上得到充分体现。

日本在央地事权的分担上,基本以中央立法和制定基本方针、中间协调监督、地方具体规划来实施,在无障碍建设上也是如此。

基于无障碍法,由各基础行政区自行编制交通无障碍基本规划,充分发挥地区行政对各自行政区内发展状况、课题、实施条件等更为了解的优势,根据可行性和优先度,划定重点整治地区。另一方面,由于导入交通无障碍系统是一项跨越基础行政区的工程,因此,这一系统的规划由上级别的行政机构进行编制。

以东京都为例,无障碍基本规划由各东京都属下的各区政府主导编制,编制时东京都发挥咨询和协调作用,分别针对自区划定重点整治地区。而实施规划(全称为“无障碍交通安全特定事业规划”)则由东京都公安委员会依照各区在基本规划中所划出的重点整治区域,即基于区的意向编制实施规划,可见两者既是由不同行政部分各尽其职,同时在内容上又是相扣和一致的。

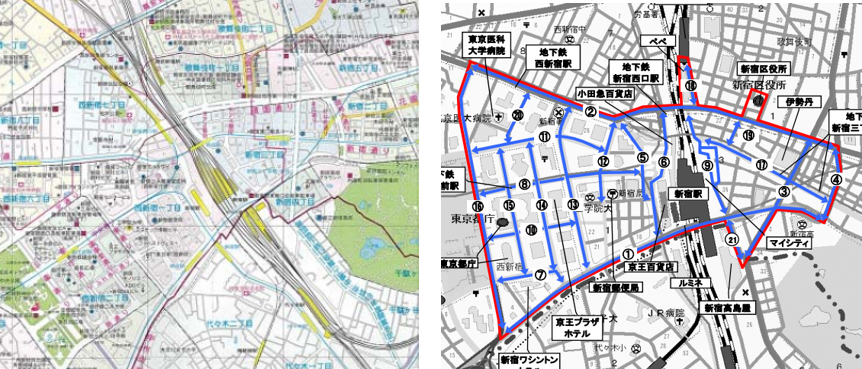

图6 东京都新宿区的基本规划(左)和交通安全特定事业规划(右)[3]

以东京都新宿区为例,如上图所示,新宿区政府在基本规划中将新宿车站周边地区划为无障碍交通重点整治地区(上图左),公安委员会沿用这一重点区域范围,在其中细化规划无障碍道路区间和流线(上图右)。

以上述规划为指导,东京各区首先在重点区域内实施人行交通灯的无障碍装置设置,通过张贴告示、举办各种科普活动加以宣传,推动新功能的社会认知和普及使用。

随着技术进步,日本的无障碍设备也在不断更新升级中。上述具备可选可控功能的行人交通灯装置,或许不久将被新一代产品所取代。这个新产品就是PICS系统。

图7 高度化PICS系统工作原理示意图[4]

PICS为Pedestrian Information and Communication Systems的略写,直译为步行者交信系统,目前日本导入的装置称为高度化PICS,即功能上比普通PICS更为强化提升,目前已进入全国范围的试点阶段。

其工作原理为利用蓝牙技术,将使用者的智能手机与交通灯上的这一控制装置通过app连接起来,两者之间通过实时交互通信,令使用者在自己的手机上便能对交通灯及导示内容加以控制。

例如手脚不灵便的老年人,在过马路时可以通过手机操控延长人行绿灯的亮灯时间,避免因着急而发生意外事故,其声音导示内容,可以根据需要对所在位置名称、前进方向、当时的交通灯颜色、离灯号转变还剩多少时间等信息加以提示,使用这一系统的另一个好处是可以用手机来接收导示声音,消除了原来需要大音量声音导示而对环境的影响,解决了如居住区等对环境声音的使用存在限制的地区的问题、在夜间使用声音导示的问题。

表情

表情

最热

最热