2022-05-25

2022-05-25

286

286导读

为记录和展现基金会新任和后备秘书长成长过程中的经验、困惑、思考和感悟,中国基金会发展论坛(CFF)鸿鹄计划项目组策划“鸿鹄伙伴访谈录”。本期专访了鸿鹄计划2021学员、上海市华侨事业发展基金会副秘书长姚亮亮。

姓名:姚亮亮

机构:上海市华侨事业发展基金会

职务:副秘书长

快问快答

CFF:请用3个关键词形容鸿鹄计划。

姚亮亮:第一个关键词是有为青年,第二个关键词是有力支撑,第三个关键词是有机社群。

CFF:等到疫情好转,解封之后您最想做的事情是什么?

姚亮亮:回一趟东北老家,我是黑龙江人,已经三年没回去了。

CFF:请推荐一本让您最受益的书。

姚亮亮:精神层面比较受益的是我最喜欢的川端康成的《雪国》,还有一本知识层面更受益的是福柯的《规训与惩罚》。

CFF:您最喜欢哪位电影导演?

姚亮亮:我最喜欢的一位是台湾的侯孝贤,一位是日本的小津安二郎。

从实习生到副秘书长

与公益同行

CFF:您大学时学的是社会学专业,在校时就参与公益组织的实习,可以介绍下您最初接触公益的经历吗?是什么原因让您毕业后选择基金会工作?

姚亮亮:我最初的公益的经历可能要分为两个时间段。第一段是2012年,我大二的时候,经一名学长的引荐,加入了一家草根公益组织。这个学长可以说是我的公益引路人。那时我们主要做的是乡村支教,同时也会做一些大学生能力成长培训,那年我还参加了北京益微青年公益发展中心举办的第一届EV青年大学生培训项目。

第二段经历是2015年9月份,开始把公益当成一份职业,当时我在读研二,在上海的一家基金会实习了一年半的时间直到毕业,那段时间是比较特殊的。2015年是中国互联网公益快速发展的第一年,当时有一个很明显的标志——那年也是腾讯公益发起“99公益日”的第一年。我就是在互联网公益快速发展的这个时间段里成长起来的,所以这是我的两段比较特殊的公益经历。

关于我为什么选择做公益这个问题,当时我的选择是比较少的,要么就是读完研究生继续读博,可能以后就留在高校里做一名老师;要么就是走出象牙塔。我对公益行业是比较有感情的,所以最后还是选择了走出高校,继续从事公益行业的工作。

*姚亮亮学生时代参加北京益微青年公益发展中心举办的第一届EV青年大学生培训项目。(供图/受访者本人)

CFF:从实习生到项目总监,再到副秘书长,回顾这一路走来,您觉得自己有哪些变化和成长?在担任副秘书长后,相比之前,您的工作内容有哪些变化?能否分享一件印象最深刻的事?

姚亮亮:这几年最明显的变化是更加成熟了。不管这个成熟是因为外界环境所迫,还是自己去主动去做的调整,我都明显感觉到自己心态的变化。另一个变化是我对自己的优势、对自己的潜力以及对自己的不足有了更深的认识,不再像以前那样是一个理想主义者。

关于作为秘书长之后工作内容有哪些变化。因为最初我在实习阶段是做互联网项目设计的,工作内容相对比较单一、要求也不高。现在我重点是做品牌,和机构的发展更加密切,能力要求和压力都并存。同时呢,目前作为副秘书长也要配合秘书长去做一定的团队管理工作。

工作当中印象最深刻的事情是2016年我还在实习的时候,被派往四川大凉山做助学的项目,那次出差对我的影响和触动都比较大。当时我们是去四川凉山某县的五个姊妹家里走访,最大的姐姐带着她的妹妹和弟弟一起生活。那次家访看到五姊妹家里的米已经所剩无几,唯一的菜就是已经发芽的土豆,家里也没有什么像样的家具,这些孩子的生活条件非常艰苦。但当我离开的时候,又无意当中看到这五个姊妹在家门上贴着一副画并写了一句话,大概意思是“每天清晨起来想一想自己有没有进步。”在那么恶劣的条件下这些孩子却依然保持这种乐观进取的精神,这一点给我带来很大的触动,当时就觉得做这个助学项目非常有意义,是能改变他们、帮助他们的一件事。

CFF:您觉得在基金会担任秘书长,需要具备哪些工作能力?能否分享两个您最觉得最有帮助的工作技巧?

姚亮亮:到副秘书长这个阶段,我觉得需要一些特别的能力。第一应该要有对机构的发展和规划能力,这包括对机构定位的认识,对行业的认知,对整个环境发展的判断,对机构品牌、发展方向等方面的清晰规划,这些是比较宏观的、综合性的能力。第二是秘书长要具备很强的资源扩展能力,尤其是在这些华侨基金会中非常关键。第三,秘书长要涉及到团队管理,所以在团队管理或者团队凝聚力方面一定要有非常出众的能力。第四是我个人的想法,我觉得最好要具备chrisma(克里斯玛)气质或者说领袖的气质。举个例子就是他自身工作很拼,不用说太多话就能无形中带动他的同事跟他一起为了某个特定的目标去努力工作。所以我将这一点定义为领袖气质。

CFF:您加入上海市华侨事业发展基金会后,主要负责基金会品牌项目的构建工作,这是许多基金会非常重要的一项工作,也有很大的挑战,能不能分享下您在从事这项工作时的一些观察和心得?

姚亮亮:从品牌的角度大概看到两个方面的变化。第一,2020年这个时间点很特殊,是一个品牌发展的分界点。到2020年时,以前的扶贫等社会议题已如期完成,这之后又有一系列新的社会议题出现,整个公益行业进入了一个新的品牌探索阶段,尤其是越来越多同类项目的竞争也“刺激”了新时期行业的品牌竞争。当然有些基金会在2020年之前已经开始未雨绸缪“20后”的品牌建设,但还是可以说不管是老牌的基金会还是新兴的基金会,似乎都处在了相对比较公平的品牌起步阶段,因为大家同时面临新时期的品牌建设或品牌迭代的迫切诉求。

第二,这几年我关注到行业里无论是专家智库还是有影响的公益平台,都在倡导“规模化”的理念。这其实附带有一种行业头部机构在品牌建设上的话语权的“垄断”,评价一个品牌的好与坏往往是先看这个品牌是否能够规模化,对此我还是持一定的保留意见。我认为评价一个品牌好不好真正的落脚点是这个品牌的解决方案是否能真正切合实际、是否能对服务对象有真正的帮助。所以我观察到行业现在有一个比较微妙变化——大家做品牌是为了规模化而规模化,把规模化当成一个最终的目标而非工具,忽视了品牌的服务效果,造成一定社会资源的浪费和项目效果的低产出。当然,规模化可以是品牌思考的一个维度,是一件好的事,但我在这两年的实践当中会时刻提醒自己不能盲目规模化、盲目去复制。

规模化可能在品牌的影响力塑造上是有益的。但是举个例子,比如说建立书屋、发放物资包、搞站点建设,在贵州建一个,在四川建一个,在云南建一个,在青海建一个,这个模式的推广是很容易的事,但是每个地方的具体条件是不一样的。所以在规模化的同时我一直在提另外一个词叫“在地化”,就是说一定要结合当地的实际。比如我们的“侨爱小站”做驻点社工的儿童服务,各个地方会按照我们的品牌要求和标准化来建站,但最重要的是我们要求站长围绕当地儿童的实际情况来设计不同的年度服务方案,所以,我认为在规模化的同时也要关注“在地化”,两者要结合起来。

*姚亮亮(右一)在云南桑梓助农项目点与农户合影。(供图/受访者本人)

CFF:作为90后秘书长,您的公益经历涉及互联网公益产品研发、品牌项目构建等,那么您对自己的未来有怎样的规划?

姚亮亮:我还是想把品牌工作做得更好。对于基金会来讲,品牌是非常重要的,它是机构的“产品”,就像做销售的时候你要有很好的产品和企业等资方沟通,因而“品牌”的背后是更多的潜在资源。对我而言这也是一个全新的挑战,包括我们现在华侨基金会的几个品牌我都有很大拓展空间,有很多可能性可以去挖掘。同时我也知道自己在这方面有很多不足,毕竟不是科班出身,所以还是想专注于把品牌做好。

CFF:在基金会行业工作到现在,您的个人职业成就、工作价值有没有得到实现?您如何看待自己在机构或行业中的位置?

姚亮亮:早些年我还是带着很大的情怀在做公益,从实习到把公益作为一个全职的工作共经历了差不多七年时间。其间遇到了很多困难,也有过很多心理和思想挣扎,甚至是对这个行业的极度失望。这一系列的事情一直在帮助我改变,现在的我还是先把公益当成一份职业来做,然后在自己有能力的基础上,再把它当成人生的事业来做。

在行业当中,我们有自己的不太擅长的地方,一直觉得有必要通过一些业内交流或对同行的拜访(比如我们之前去了中国扶贫基金会)获取更多的学习机会,也希望我们在做的工作可以适当地在行业里推进,或者带动一些志同道合的行业伙伴共同倡导某些理念。举个例子,围绕刚才我说的业内的规模化,我就希望与一些小伙伴一起,在规模化的基础上再去倡导一些新的思考,希望能够通过这些思考给行业、给专家智库在倡导规模化时提供一些参考。

CFF:您曾在鸿鹄计划的一次作业中提到,基金会团队管理和协作的问题,现在您在这方面有什么新的思考?

姚亮亮:这个确确实实是我从最开始的项目人员到后面管理者过程中遇到的最大挑战。我是非常强势、非常完美主义的人,对自己的日常要求非常严格,也自然会以这份标准要求同事,后来我发现我这种性格或者工作态度,确实会给同事造成了压力。我也一直反思,我自己对某个工作的预期完成标准是要达到100分,但同事在他的能力范围内尽了最大的努力后也只能完成我心目中的70分,最后必须让自己接受同事尽最大努力而完成的分数。所以我最大的变化应该是对团队更有耐心了。

CFF:目前上海市华侨事业发展基金会的人员架构是什么样的?在您加入华侨基金会至今有没有什么明显的变化?

姚亮亮:目前基金会有十七个全职员工,平均年龄在30岁左右。管理团队一共有三人,一个秘书长和两个副秘书长,我们三个分工很明确。我们秘书长负责整体统筹和资源拓展,我则专注于品牌建设以及配合秘书长做一些资源拓展工作,另外一个副秘书长具体负责互联网运营及公益伙伴沟通。基金会业务团队这几年变化相对较小,我们的核心骨干一直都在,最大化地保持了团队的稳定。当然,每年也会有新鲜的血液加入进来。

以“侨”为桥

彰显基金会的价值

CFF:我们知道上海市华侨事业发展基金会是由多位海内外华侨发起成立的,您能否简单介绍下,目前侨胞参与公益事业的整体情况?“侨”在这个过程中承担的主要角色是什么?

姚亮亮:以我们华侨基金会为例,侨胞参与公益的工作可以分为几方面。第一,从创会到现在我们一直在做的就是参与一些重大事件,例如上海世博馆的建设、北京冬奥冰雪博物馆的建设,侨胞都是有直接捐赠的。第二,对突发重大公共事件华侨也会积极响应,比如2020年初的新冠疫情防控,去年的河南水灾、山西水灾,以及今年上海的疫情防控。一些很著名的侨资企业比如金光集团app(中国)或者益海嘉里等,在这些事件中都是第一时间响应号召捐款捐物。第三,侨胞本身也非常关注社会关键议题,包括我们一直在做的乡村振兴、教育发展、儿童关怀等,他们持续提供智库、资金等支持。同时,侨胞的特点是分布在教育、医疗文化等各个领域,并且有较为丰富的领域资源,他们也会结合资源的特性参与到各个社会议题中。

对于侨胞的角色的理解,首先他们是社会建设或社会履职的直接参与者。我们也把“侨”的角色定义为资源链接者,以侨为桥,我们希望通过侨胞链接更广泛的社会爱心资源。

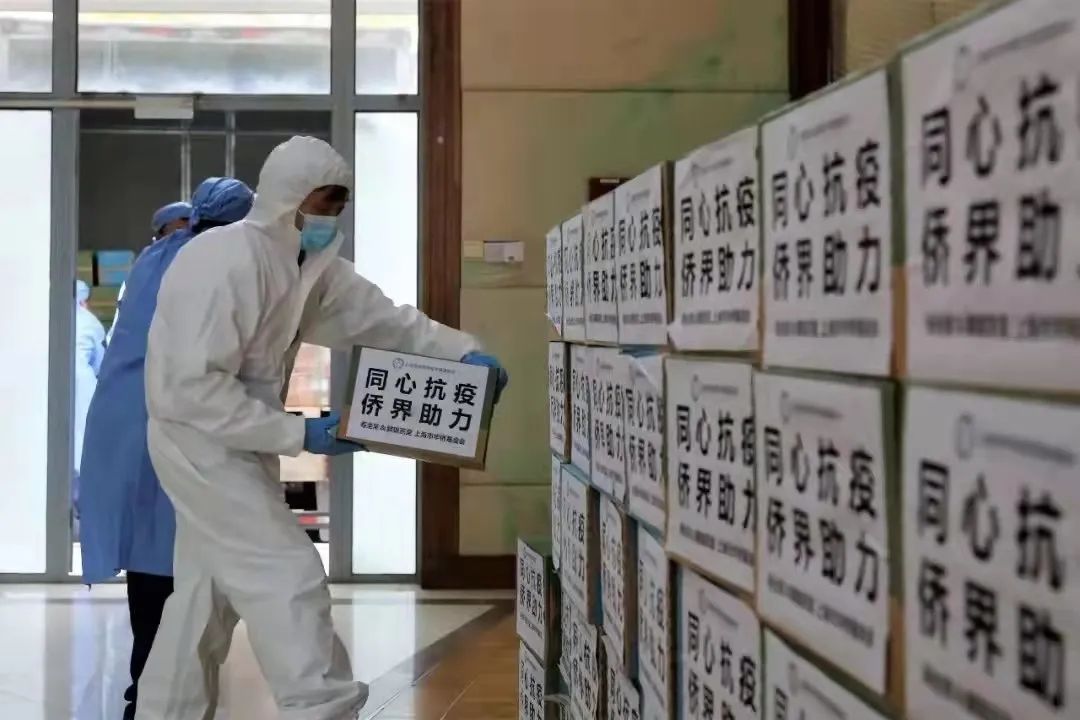

*上海华侨事业发展基金会积极参与本轮上海疫情防控工作。(供图/受访者本人)

CFF:我们了解到,上海疫情发生以来,上海市华侨事业发展基金会不仅开展了消杀工作,同时还向高校大学生、一线志愿者和社区老年群体捐赠了大量物资,您可以补充介绍一下华侨基金会在疫情以来做的主要工作吗?

姚亮亮:我们算是上海参与疫情防控速度非常快的基金会之一,差不多3月12号开始响应。当时也是在我们市委统战部、市民政局、市侨联还有相关部门指导下,发起了“同心抗疫,侨界助力”的专项行动,并通过互联网募捐信息平台,动员我们的侨资企业还有其他社会各界的爱心企业和个人的力量共同参与抗击疫情。截至目前我们募集到的款物接近1亿,基本覆盖到了上海市各区,包括一些关键的单位比如医院方舱,社区,养老院,学校,居委,甚至是特殊场所比如盲人按摩店等,到现在我们差不多覆盖到了三百六七十家基层的单位。在疫情期间,鸿鹄计划的同学们也一直有在支持疫情的防控工作。

CFF:近年来国家愈发重视职业教育,提高技术技能人才地位和待遇,新修订的职业教育法也于今年5月1日起施行,我们了解到上海市华侨事业发展基金会发起的“青职计划”项目也取得了斐然的成效,您在这个项目中有什么印象特别深刻的事可以跟我们分享一下吗?

姚亮亮:当时我们和乐斯福初步沟通了想法之后,仅用了一个月就把方案做好并落地执行了,印象非常深刻的还是在具体执行环节。我们第一期是请了云南红河州农校的七位烘焙专业的老师到上海参加培训,他们中的有些人可能是人生第一次来上海。我印象深刻就是他们每天要在在乐斯福烘焙中心接受培训,基本上每天都是在和“一个面包”打交道。从最开始的一些理论学习到实训,再到做不同款式的面包,他们每天至少要站八个小时,基本没有坐下的时间,直到最后他们顺利完成培训,成功地把面包烤出来。培训项目结束之后,学员们也举行了一个结业展,做了好多烘焙的面包让捐赠人以及我们的伙伴一起品尝。学员们回到学校之后,又精心地为他们的学生做了一次上海学习的成果展,吸引了众多师生,这让我非常感动。

在我看来,他们不仅会把在上海学到的烘焙理念和先进技术带给学生,更重要的还会带给学生们更多的信心。因为我们知道职业教育的学生其实很容易被贴上标签,而这些老师们则肩负着教育和传承的责任与希望。

CFF:您如何看待基金会的独特价值?在您心目中,什么是“好”基金会,具有哪些特征?或者说“不好”的基金会又是什么样的?

姚亮亮:我可能不会从一个结构主义或者第三部门的角度去评判基金会独特价值,我只能说基金会是有一定的独特性的。基金会通过公益的方式去参与社会问题的解决或者参与社会建设,这就是我理解的独特性。以华侨基金会为例,因为我们有“侨”参与这个特点,我们就要发挥自己作为服务侨的平台这个优势,尽可能多地链接海内外侨胞资源,把华侨公益做得更好。

关于“好”基金会的问题,比如我心目中一直认为中国扶贫基金会是行业里面非常好的基金会,再比如上海联劝公益基金会也是非常棒的。我个人认为“好”的基金会要具备以下几个条件。第一,理事会层面高效运转是很关键的。每一个理事都能很好地履职并支持基金会的发展和业务工作。第二,秘书处和业务团队一定要志同道合,且具有非常强的团队凝聚力。回归到华侨基金会,我们有一个比较明显的特征是团队分工明确工作高效,我认为分工明确也是好基金会的一个主要的考量标准。第三,我认为基金会一定要有清晰的定位、明确的发展规划和清晰的业务模式。此外,最重要的是要有一个强有力的执行团队把战略层面或者理念层面的东西付诸实践,所以团队的行动力是非常重要的。第四,我觉得好基金会一定要有品牌,而且品牌要确确实实产生一定的积极的社会影响。第五,好基金会一定要有很强的服务能力和很好的服务态度。基金会是和人打交道的事业,面对出资方、企业捐赠人、专项基金捐赠人以及政府等单位,都要有很强的服务能力。尤其是处在目前阶段,基金会的服务能力更更加重要。

CFF:在过去一年的鸿鹄计划中,您可以分享最令您印象深刻的一件事或者一节课以及令您印象深刻的原因吗?您觉得参加鸿鹄计划最大的收获是什么?

姚亮亮:印象深刻的是鸿鹄第一期学员一直保持着积极的交流和密切的联系,“结营不解散”。比如我们第一期结束之后,一直在线下进行观点交流。比如我们和广东省绿芽乡村妇女发展基金会、上海浦东新区恩派公益基金会一直在做品牌方面的沟通和积极的探索。再比如这次疫情期间,包括浙江妇女儿童基金会、北京宜信公益基金会以及深圳市慈善会等,都对我们华侨基金会参与疫情防控给予了很大的支持。在鸿鹄计划中让我印象最深刻的还是来自鸿鹄学员的支持乃至行业的支持。在去年参与培训过程中,大家在活动结束之后会聚一聚,聊一聊基金会的发展,让我印象深刻的是聆听很多秘书长讲述自己经历过的感人的故事等等。

*姚亮亮(右)在鸿鹄计划2021线下课程第一期中。(供图/受访者本人)

CFF:您对于2022以及之后的鸿鹄学员有什么寄语?

姚亮亮:第一,我还是希望鸿鹄学员能够利用好鸿鹄计划这个平台。各学员之间、师生之间多多交流,无论是线上课程还是线下学习亦或是线下开放日,或者是类似我们去年的议题小组活动,甚至还有课后的聚餐等,大家一定要多多交流,多多参与互动。希望每一位鸿鹄学员拥抱这样的一个机会,在交流过程中会听到很多很感人的故事,或者收获很多管理上的启发,我确确实实是在这个过程中受益颇多。第二,鸿鹄计划为我们搭建了一个平台,这个平台的功能不只是帮助我们学习。就像我最开始概括的一个关键词,这是很多有为青年,借助鸿鹄计划提供的包括专家和平台的有力支撑,最终形成了一个有机社群。这个有机社群在未来可以有多种合作,可以在基金会管理方面展开探讨,可以在社会议题方面共同协作。所以一定要去更多地扩展合作,多向这个领域里的前辈和同学去学习。

表情

表情

最热

最热