2022-04-12

2022-04-12

300

300在一次社区韧性研讨会上,罗女士回忆起自己居住的小区因疫情突然封闭的那个傍晚。她正要下楼买菜,就在微信业主群里看到了小区封闭的消息。这是2021年6月新冠疫情传播到广州的那天,她一下子就慌了。平时家里每天都要买新鲜食材,也没存储什么冷冻食品。家里总共只有半袋米,6个鸡蛋和一些干米粉。“我自己还可以扛,但家里有2个孩子和2个老人。他们不能没吃的啊!”几个月后她还能够清晰记得那天下午的惊慌情绪,这么多年她从来没有为食物恐慌过,“当时我真不知道该怎么办了!”

很快她发现在业主群里的信息不断增多,有很多邻居都在表达和她一样的恐慌。大多数人家里没有充足的食物,有些人家里正好没了饮用水,还有人急需一些常备药品。在这样的紧急状况下,互助的建议很快在群里被提出来。就这样,一个封闭楼宇中的互助行动开始了,一直持续到次日凌晨一点钟。大家相约将家里多余的食物、水、药品或调料放在一楼的一个角落,供有需要的人们拿取,并商定用微信接龙的顺序下楼,以免相互接触传染病毒。罗女士最终取到一瓶醋、两包冻水饺和一些蔬菜。第二天下午,社区中心陆续协调送菜,人们的恐慌消失了。

罗女士搬来这个小区已经8年了,在疫情之前,她认识的邻居寥寥数人,至多也就是在电梯间遇到打个招呼,平时大家都没有什么往来。突袭的疫情让她开始意识到邻里的重要性。

社区便利店工作人员在小区封闭后主动留下来为居民配送食物

图片来自公众号“外滩TheBund”

邻里的消失

人们常常用熟悉和互惠来形容传统的中国社区,尤其在农村,以宗族和土地构成的社会关系使邻里互动成为一种自然的生活方式。临近的居住环境,土地相邻的劳作,露天市场、定期集市、戏台祠堂等聚会场所使得人们每天都处于亲密的、面对面的交流互动之中。

经济发展改变了城乡社区。自上世纪80年代起,人们随市场交易流动。传统的邻里社区关系迅速被一个现代化的陌生人社会所替代,邻里互动的观念也被现代生活所推崇的“隐私”、“独立”和“不受干扰的自由”排斥了。直到近些年,我们遇到突如其来的危机,邻里的价值才再次回到人们的视野中。

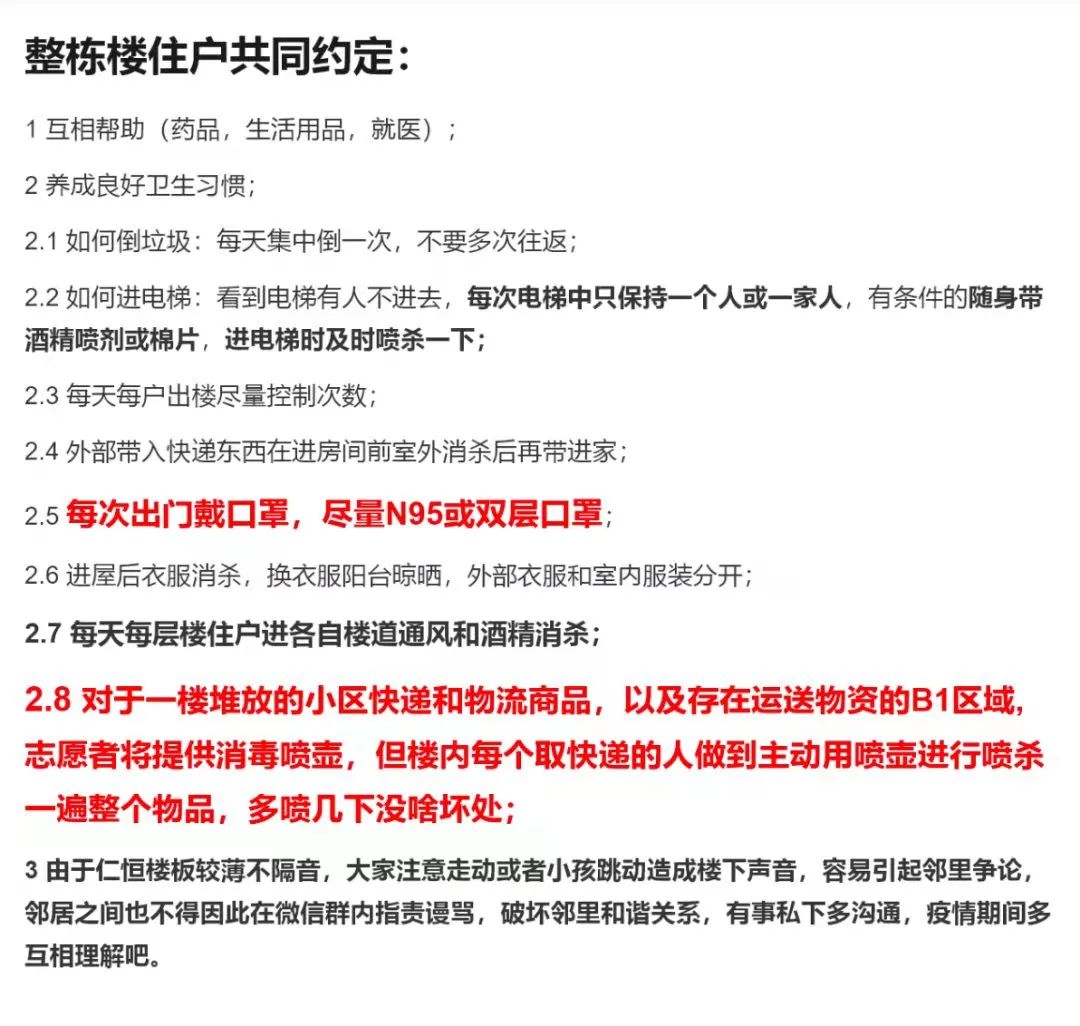

图片截自上海《仁恒河滨城2期28号楼防疫保护指南》,由该小区楼栋业主在封控期间自发起草,立足于自救和邻居互助

在重建社会的过程中,城市社区重建和乡村社区振兴都被提到了政治议程中。这些年,尽管社区建设活动开展得丰富多彩,居民多元参与社区治理也屡次出现在各种不同的社区建设的目标中,但人们在实践中却遇到了相似的难题,那就是——如何在陌生人社区里构建社区治理所需的互惠人际关系基础。

虽然陌生人社区中的关系互动不是一个孤岛问题,但是我认为其中一个重要原因是,社区对于陌生人的关系互动来说是一个太宽泛的地理概念,如果要有效开展社区互动,邻里这样更加微小的单位会显得非常重要。

什么是邻里呢?简单来说,它是一个场所和居住其中的人。虽然研究邻里的学者一致认为邻里的地理概念是有限的,但却没有确定它的规模和范围。社会学家莫斯给了邻里规模测量一个形象的解释——以一个人步行是否容易到达的范围为限,即它并不是很大,从一边走到另一边不需要付出多大的力气。它的规模是指每个人都能够彼此熟悉。

我在一个千禾社区基金会资助的流动社区公共空间——小禾的家遇到一位流动女性。在谈到邻居时,她分享了平日里一个充满烟火气的生活场景:“每次我要去小禾的家时,我就朝着窗户喊对面楼里的姐妹,然后一起结伴过去。”这么生动的描述让我们看到一幅日常的邻里互动场景,也恰好定义了邻里范畴。

小禾的家的首要功能是以流动妈妈为核心人群,为流动儿童的社会情感能力发展提供一个社区支持环境。它就好像一个社区客厅,在社区里人们走路可以到达的地方。除了儿童活动外,社区自发的各类活动都会在这个社区客厅举办,为更广泛的社区互动提供了一个友好开放的场所。

首先,邻里自然的交流互动为发展持续互惠的关系提供了基础。

在我走访的一些广州流动社区里,人们的理解都是社区大于邻里。大家在讲述事情的开头,都会说“在我们的社区”。这通常隐含着“城市空间里的社会性隔离”意味——外来工人和他们的家庭会被限制在“我们的社区”这一范围内。但是在谈到社区的互动关系时,人们又会频繁地说“我的邻居”。这里的“邻居”既有距离的接近,也有关系的亲密。邻居间日常的自然互动,成为邻里关系的起点。

一位社区女性给我讲述了这样的故事,“有一天我正搭着梯子打扫纱窗,一位邻居经过这里,她帮助我把放在地上的喷壶递了过来,另一位邻居经过这里时,提醒我她自己从梯子上掉落的经历,并且帮我稳住梯子。类似的事情每天都在我周围发生着。直到有一天,我和邻居开始坐在马路边一起吃一碗米粉,一起乘凉。后来,自然而然地我们也组成一个儿童绘本阅读小组,来到小禾的家一起给孩子讲故事、参加瑜伽班、做社区服务。”

这个故事让我们看到邻里间自然的交流方式如何影响着在这里生活的人们,互相问候的意愿如何创造了进一步交流的机会并发展出更加持续的社区关系。公益组织通过协作和陪伴,将这种人际关系的影响范围从私人间推向到社区间的互惠。

社会学家普特南正是基于对这种社区关系的观察研究而提出“社会资本”的概念。他将“社会资本”定义为社会上个人之间相互联系的一个社会关系网络和由此产生的互利互惠以及互相依赖的规范。

在千禾合作开展项目的社区里,社区关系培育一直被置于各种活动的中心。我看到这种关系网络在慢慢形成,即使在大部分社区,这种关系还是初步的或不稳定的。在人们讲述的故事中,我也发现这些社区关系是扩散性的。最初邻里之间的互动发生在少数人之间,但是随着相互结识,一起参加绘本阅读故事,这种邻里互动就像涟漪扩散一样,一圈又一圈地扩展到更多人之间。

邻里之所以重要的另一个原因是促进互助。互助关系是构成社区居民参与社区治理的一个重要基础。

在一次研讨会上,当我谈到邻里这个概念时,一些年轻的参加者提出质疑,“为什么我们要和邻居产生互动?”他们是中国经济发展最迅速时成长起来的一代,享有丰富的物质生活并且接受良好的教育,主动选择人际关系、自由和隐私是坚持的生活准则。的确,这样的选择不无道理也很普遍。但我想,即使是最独立的个体,也无法规避最棘手的“当下麻烦”,也无法预测某天突如其来所需要的帮助。

就像文章开头罗女士的故事一样,在社区突发危机中,邻里的迅速反应很重要,而这通常是不能从友谊、亲属等其他的关系中获取。据一项社区安全的统计数据,75%的灾难救助是由邻居实施。社会学家Susanne Keller 解释了一个人什么时候需要邻居而不是朋友:“邻里是这样一群人,最初向Ta求助是因为距离而不是亲密。邻里是解决'当下麻烦'的一种资源,但是这种在解决麻烦中建立的关系会促进邻里互动的发生,而恰好是邻里互动形成了社区。”

最近发生在我身上的一件事情可以回应上述观点。有一天我开门取快递,除了快递员,在走廊还站着一个拖行李箱的男人。在我拿完快递即将要关门的时候,他开口问我借手机充电器,我才知道他是住在隔壁的邻居,出差回来忘记带钥匙,手机又没电无法联系到家人。这是一个突如其来的“当下麻烦”,我借了充电器给他,很快这个麻烦被解决了,自此之后我们碰面会打招呼,他还送来家乡的水果给我。邻里的互动就这样开始产生了。

这种邻里互助的起步或许是功利性的,其目的是为了迅速解决“当下麻烦”。要使这种随机邻里互助转变为社区建设所需的持久互惠,公益组织就需要发挥催化作用,尤其是在公民美德的培育层面。普特南认为,从互利互惠以及互相信赖的社会规范层面来说,社会资本和公民美德发生着联系。而在密集的社会关系网络中,拥有公民美德的社会是最有力量的。

在小禾的家,我看到社区妈妈们迅速合作起来把空间布置成需要的样子,彼此讨论一个社区服务计划,给孩子们讲述一个个启迪心灵故事。这种公民美德的种子就在服务行为中萌发了,人们有机会反思自己和陌生人之间的关系,也会自然地反思公民行动对更大社会议题起到的作用。就像一位社区女性分享的那样:“我内心帮助别人的热情好像被点燃了,我除了关心自己孩子的教育,也开始关注社区其他流动儿童的教育了。”

这种蕴含公民美德的互动关系,在一些社区已经开始由邻里向更大范围辐射,比如邻里网络已经成为信息交换和事务咨询的中心。人们聚在一起相互分享孩子积分入学的政策、提供找工作和二手物品交换的信息。拿流动儿童的积分入学来说,这是社区最关心的公共问题之一。在小禾的家,一些已经有孩子积分入学成功经验的社区妈妈,和大家分享她们的做法,耐心地解释大家提出的问题,帮助更多的孩子能够享受政策红利。流动儿童成功入读城市公立学校,还可以改善一个家庭的经济状况,并避免孩子与父母分离,这对孩子的成长会产生重大影响。

邻里互助通常都是从大家力所能及的小范围活动开始培养人们的参与习惯,慢慢拓展到更大范围的社区合作。在这个过程中,人们的链接加强了,互助美德也在逐步培育,这为社区居民参与社区治理奠定了不可获缺的基础。

邻里之间也有经济活动的互助。

在我走访流动工人社区时,发现最频繁的经济互助是儿童的照料和托管。在其中一个流动社区,照料托管从经济互助活动起步,最终催生出一个社区内的商业托管机构。经济互助还包括人们的技能交换,比如社区里的书法爱好者被聘为老师,在小禾的家为孩子上书法课。

小禾的家@凤凰街里的“社区女性健康瑜伽学”活动

有时候,经济互助也并不全都是正规的经济活动,比如帮助邻居修车、搭雨棚的帮手、在邻居出门时帮忙照看房子,帮助生病的邻居等。这种非正规的经济互助在流动社区邻里之间的发生非常频繁。

邻里互助不仅反映着个体层面的需求和渴望,也会映照出人们在经历着充满压力和冷漠的现代生活方式中,对社会规范和社会美德的要求和期许。或许大部分人不认识自己的邻居,也没有加入邻里这个生活舞台,然而我们中的每个人都被邻里生活影响着,无论它是好是坏,是温暖还是冷漠,这决定了每个人的身份认同、归属感,以及个体和更大的社会之间的关系。

参考资料:

马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)《礼物》

苏珊娜.凯勒(Suzanne Infeld Keller)《城市邻里》

罗伯特普特南(Robert Putnam)《独自打保龄》

表情

表情

最热

最热