2022-03-21

2022-03-21

512

512

平时,你会想要藏起自己的残障身份吗?

为残障而感到骄傲,真的是可能的吗?

究竟是什么,阻碍了我们内心的骄傲感?

我们邀请到了黄诗欣老师,美国华盛顿大学国际研究/残障研究博士候选人,她从2013年起从事残障权利的倡导和研究工作。研究和实践从跨文化的视角关注残障与全球化、残障的关怀照料伦理、融合/特殊教育等残障正义的议题。

本期圆桌,带你一起拥抱自己的残障身份!

什么是身份认同和残障骄傲?这个主题,是我一直以来都比较有共鸣、也有困惑的。

首先,我想分享一个有趣的传说。

这个传说来自一本英文书,它的中文翻译是“这里的所有人都讲手语”,讲的是美国的新英格兰地区的一个小岛,叫作玛莎的葡萄园,3个世纪以来,由于遗传的原因,很多岛民夫妇所生育的孩子都带有聋人的基因。

除了耳朵听不见以外,他们并没有任何其它的遗传疾病等健康问题,男女受到这个遗传基因的影响是差不多的。在岛上,最早的有记录的聋人出现在 1714年。

我们都知道,在普通的现代社会里,聋人的生活其实面临着非常多的沟通困境。因为绝大部分的听人都是使用口语去沟通,并不会使用手语。

但是,在这个葡萄园的小岛上,有一个人类学家,他去做了一个历史研究,发现岛上的聋人完完全全融入了岛上社会。因为这里的听人是会使用两种语言的,包括英语口语,以及岛上的自然手语,使得聋人和社会的沟通壁垒完完全全消失了。

人类学家去访谈了岛上生活过的一些后裔:“你有没有印象这个岛上有聋人?哪些人是聋人?多少个邻居是聋人?”

他们都想不起来。

岛民不会用“聋人”来指代岛上的聋人群体,所有被记得的聋人都是以一个个独特的生命个体而被提及的,人们会记得这个人的一些特征,比如说他打鱼很厉害,或是他有某些其他的闪光点。

聋人就和所有人一样,可以在岛上去成长、结婚、养育自己家庭、参加劳动和娱乐生活,很活跃地去参与教堂的服务,去跟其他人交往。人类学家查到岛上的一些税务资料显示,聋人的收入纳税金额甚至比非聋人还略高一些。

当我看到这本书时,真的觉得非常开眼界。原来在我们的历史上,不同文化里,聋人/残障者是有完完全全另外一种生活状态的。

那么,在我们的社会里,会不会也有一些别的可能性?

我想要从自己的残障生命经验先讲起——

我的残障经历

我是一名听障者,从2013年开始做残障方面的权利倡导研究工作。

当我去美国读书的时候,作为一个残障研究者和活动者,我已经把残障身份骄傲等理念当作是非常正义的一件事,觉得我应该去主张自己的权利。

但是,当我进入到那个高度竞争的学术氛围里,要去公开在自己的残障身份,或是申请美国学校里一些合理便利的安排,让我可以更好地参与到课堂中时,我就发现这依然是一个充满着内心纠结的过程。

我面临着一个决定,要不要向学校残障办公室去申请一个听打的服务?

就是由学校出钱去雇用一个听打的速记员,速记员会跟我一起去上课,把老师或是同学讨论的话题打下来,这样我就可以一边上课一边听,一边看字幕了。

从理智上来讲,我是非常渴望有这个服务的。但是我又想到,在高校这样一个相对精英主义、竞争非常激烈的环境下,我要在老师同学的面前去使用这个合理便利,他们会怎么看待我的这个身份呢?

他们还会把我当成一个跟他们有平等地位、可以去进行严肃的学术讨论的这么一个同辈吗?或是会给我贴上残障的各种负面标签?

最终,我还是去申请了合理便利,在使用中也确实有很多类似的困难出现。

由此可见,去认同自己的残障身份,去出柜,甚至为这个残障身份感到骄傲,不是一蹴而就的。

中间会有非常多的心理挣扎,伴随着挫折、自卑、羞耻,好像残障是一件不太见得光的事情。这也是我们个人与身处的社会环境不断去磨合的一个过程。

有很多人会说,既然你残障骄傲的话,那就问你一个非常残酷的问题:

如果再选一次,你是不是希望自己没有残障?

或者说,你觉得残障的人生是值得过的吗?

这两个问题都在深刻地拷问着我们,是怎样去看待残障身份的?在一个充满障碍的社会环境里,我们去认同残障身份,甚至为这个身份而感到骄傲,是可能的吗?

残障的身份展演

社会身份,是社会学家非常喜欢研究的一个问题。

最为出名的就是戈夫曼,很多朋友可能都听过戈夫曼关于污名的一个理论——在社会学家看来,残障是一个充满污名的社会身份,跟正常的身份不一样,它受到了污染。

人们一想到残障,会觉得它是很可怜的,它是悲剧,是一个弱势群体,是需要被帮助的,很多事情都做不到。

如果自己有了这样一个充满污名的身份,就需要去管理它——因为我们每个人生活在社会里,就像在一个舞台上,要选择怎样去给别人去展示,我是谁?

这就涉及到一个问题,叫作“身份的展演”。

我怎样把我的残障身份呈现给其他人?大概来讲,会有两种不同的策略。

第一种策略——自强不息。

这个策略大家都很熟悉,就是我想要呈现给别人:虽然我的身心是有障碍的,但我通过自身的努力,实现了很多不可能的梦想。

这是用一个“身残志坚”的方式来控制残障身份对我的影响,让别人感觉到,虽然你有这种污名,但你用了其他的一些办法,让你这个残障身份显得没什么大不了。

第二种策略——“冒充”(passing)。

这种策略就是,我明明有残障,但是我通过一些手法去掩饰我的残障,不让别人看到。

历史上使用“冒充”策略使用得出神入化的一个人,就是美国的前总统罗斯福。

他是一名小儿麻痹人士,在39岁选上美国总统之前,已经在一个游泳池里感染了脊髓灰质炎。

图片:美国总统罗斯福坐在轮椅上,旁边是一个小女孩。

但,他作为一个政治人物,当时已经是民主党一颗冉冉升起的政治新星,为了减低残障对于自己政治人物身份的影响,他使用了非常多的策略去让别人觉得,他虽然有小儿麻痹,但是已经康复得非常好。

比如,他去演讲的时候,可能跟儿子一起练习出了一种走路和站立的方式,他搀扶着儿子,可以勉强站起来走路,其实罗斯福是一个不太能行走的人,他在私底下是会使用轮椅的。

或者他去开那种需要演讲的大会,他就会跟儿子最先走进会场,最后才离场,这样别人就不会发现了。

他就靠着这样的策略,两次选为了纽约州的州长,后来还当了美国总统。

他在任美国总统的过程里,也是非常努力地去掩盖自己的残障身份。他不让记者去拍到他在公共场合坐轮椅的照片,也许特勤人员会盯着那些记者看,如果你要拍总统坐轮椅或者用拐杖,那我就让你把这个照片给删了。

或者是出席演讲的时候,他还是会让人搀扶着他,这样看起来,好像是有一个站立的、可以走路的姿态,尽管走得比较艰难。

但是,总而言之,罗斯福用冒充的方式去展演自己,让自己像一个所谓的“健全人”,去树立一个政治人物的威信。

这个策略的出现,就是因为社会赋予残障的各种污名,导致我们不敢把残障的弱性暴露在所有人的面前,它就像一个沉重的十字架,让我们不得不采取各种各样艰难的方法,去管理残障身份所带来的负面影响。

“冒充”可能会有一些好处,去冒充一个非残障者,可以得到健全身体的很多“特权”,比如罗斯福,他得到了大家对于所谓的政治人物高大上身份的认可。

但是,“冒充”也会带来一些后果,其中最大的后果可能是心理上的——如果我都不能好好地接纳我的身份,要去掩盖真正的自我,那又怎么能让自己真正地被接纳、被喜欢呢?

我的每一次掩盖,其实也是在否定自己真实的样子。

当我们选择去冒充,不去公开自己的残障,其实也是在重复着社会施加给残障者的污名。

当我们去肯定那些污名,而不是去挑战它,会让所谓的健全人不断加固着他们对于残障的既有认知。

那么,如果我们要改写残障身份的社会定义的话,首先就要重新认识残障——

残障究竟是什么东西?

一方面,残障是一种身心的损伤,在医疗视角下,我们会谈论很多关于治疗调整的内容,甚至去哀悼残障。

另一方面,残障也是一种社会经验,是由外在障碍或者社会观念造成的。在这种情况下,我们去讲残障身份,讲的是怎样理解这种社会压迫关系,怎样赋权残障人士。

还有一种看待残障的角度是:少数模式。

它会把残障当作一种强项,当作一个少数族群,就像美国在六七十年代经历的黑人平权运动,黑人是被压迫的少数族群。而残障在这种模式里,定义也是差不多的。

图片:马丁路德金领导了美国黑人运动

在更加现代的北美文化研究里,还提出了一个非常重要概念:正常(normality)。比如说我们的社会里,规定了一些身体或者心智应该有一个正常的标准,所有不符合这个标准的,都会被当成“不正常”的状态。

著名的女权主义的残障研究者Rosemarie Garland提出了“正常人”(the normate)的观念,她通过研究美国大众文化里出现的一些残障身体,发现这个社会对于身体长成什么样,有一个正常与否的界定,不符合这种界定的残障身体都是不太值得要的。

残障研究者Robert McRuer提出,我们的社会有一种“强制的健全身体的制度(Compulsory able-bodiedness)”,就像性少数的研究中,人们把异性恋当作是唯一正确的性取向,这种概念如果移植到残障研究里,就是说健全人的身体才是唯一正确的一个标准,好像所有人都应该服从那样的身体标准。

这些理论有助于我们去解构,残障究竟是怎样被社会所定义的?它并不是我们个人的问题,而是由社会上一些关于“正常”的定义也好、关于身心的一些非常狭隘的想象也好,去定义了我们作为一个残障者,会过一种什么样的生活。

基于这样的一个状况,残障研究者就会提出,需要一种崭新的认识,去重新肯定残障——

残障其实是作为一种积极的个人身份存在的。

它更是一种政治的身份。

我们经常听到一个说法,个人的就是政治的。它其实包含着一种非常进步的抵抗。当我去拥抱残障身份的时候,其实就是在做一个政治的宣言,不同意社会施加在残障者身上的关于“正常”的定义。

是什么构成了我们的残障身份?除了有所谓的身心损伤,或者自我认同是残障者之外,最重要一点是:我们有共同的社会压迫经历。

当我们意识到那些社会压迫和歧视把我们共同塑造成了所谓的非常负面的生命经历,那么我们作为一个集体,可以觉醒起来,去创造一个新的残障意识。这也有政治性的意义在里面。

下面我想讲一下国外一些不同的障碍类别发起的残障运动——

残障运动究竟有什么力量?

孤独症领域的神经多样性运动

这是对我比较有启发性的一个运动,它强调的理念是,所谓的孤独症也好,发展性残障也好,都是我们人类神经多样性状态的体现。

这个运动的代表人物,是一位孤独症的自倡导者Jim Sinclair。

他在1993年有一篇神经多元性运动的宣言,影响非常广泛,他说“Don't Mourn for Us.”(不要为我们哀悼。)

这里有一个背景是,在孤独症或者残障领域,通常都是由家长去主导着本人的康复,好像家长最能代表这个群体了,但是Jim Sinclair提出,很多时候家长的利益和残障者本人的利益是有冲突的。家长会把孤独症想象成一个非常悲剧的事情,这个孩子跟他期望中的不一样,他会用很多时间去哀悼自己生了这样一个孩子。

但是对Jim Sinclair来说,家长哀悼的并不是孩子本身,而是对于一个所谓的正常孩子的既定想象,碰巧这个孩子不符合家长的想象,就导致了家长感觉自己非常不幸。

Jim Sinclair想从根本上改变家长的观念,他希望可以由本人来重新叙述孤独症的身份,希望父母看到真实的孩子是什么样的。

Jim Sinclair说,孤独症其实是一种生成的状态,而不是一个外加的标签,是贯穿着他们生命各方面的一些体验,作为一种神经的多元性存在,完全可以被接纳、被肯定。

聋人骄傲的概念

聋人文化运动的核心,就是聋人骄傲,认为“聋”的属性并不是一种丧失,相反是一个获得。

美国有一所聋人的大学,加劳德特大学,是纯手语教学的,这所学校有个愿景,想要让更多人意识到,聋人和手语是在认知创造性和文化层面为人类多样性做出了贡献的一个重要资源。

它可以丰富人类对于语言的认识,因为语言的存在不仅仅是口语,还有手语——是基于视觉和空间的一个语言,聋人使用视觉去交流以及学习,这一点也极大地丰富了人类。

还有聋人艺术,包括聋人电影或是聋人诗歌,都是用身体的语言去表达艺术的存在。

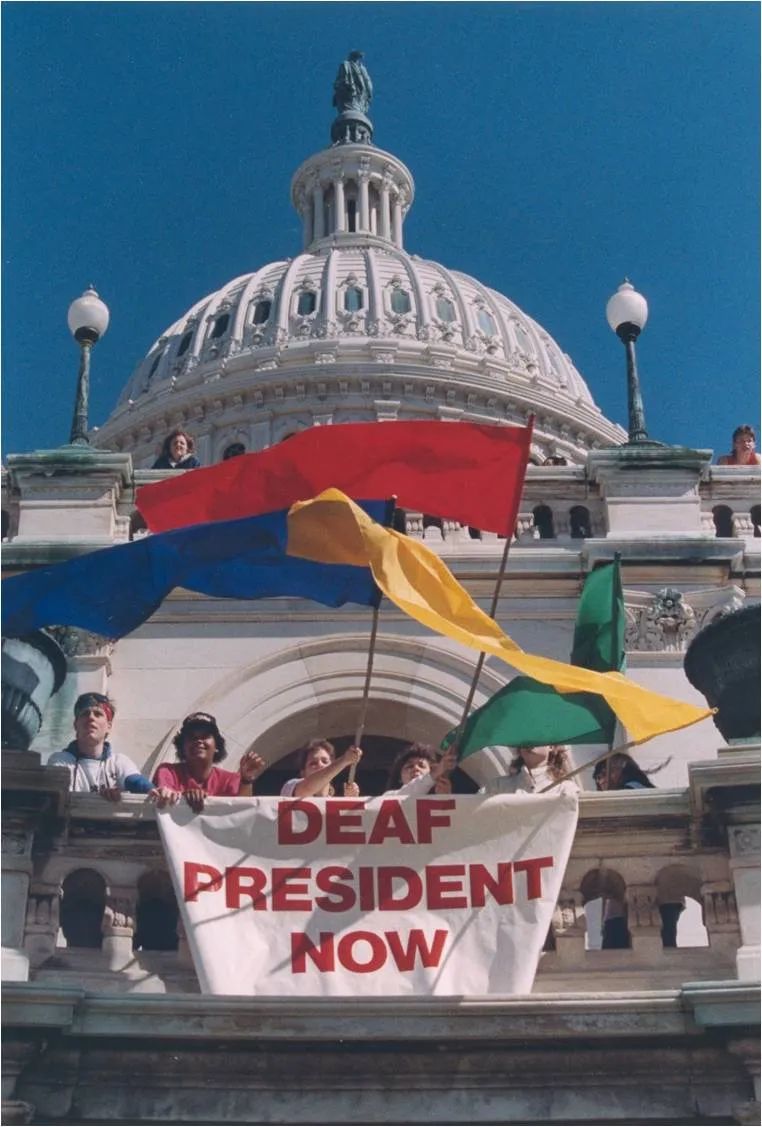

图片:美国加劳德特大学争取聋人校长的运动——1988年,学校校董会决定任命一名听人,而不是两位聋人候选人作为校长,学生发起抗议活动,迫使学校关闭了几天。最后,抗议运动取得了成功,聋人教授King Jordan成为加劳德特大学成立124年来的第一任聋人校长。

另一个非常有意思的点是——聋人的空间。

比如说,加劳德特大学,是基于聋人的沟通特征和视觉文化去创造的一个空间,非常通透明亮,可能你在三楼也可以跟一楼的人去对话,桌子是圆形或者U型的,让聋人在课室的任何角落都能看到对方打的手语。

这种设置也丰富了我们对于空间设计的一些想象,用到我们更加多样性的空间设计中,可以造福所有人。

还有一个点,是聋人的集体主义文化和聋人社区。

有学者研究聋人走路的时候,可以创造出人与人之间不一样的关系,因为聋人在一起走路可能要打手语,不能专心地看路,很容易撞到东西,这就导致了他们一边沟通,会一边关顾对方身边的环境是什么样的?会不会撞到什么?

这是一种相互依存的关系,讲究社群的连接,然后创造出关怀照顾的一个文化。

聋人的文化比较容易产生出骄傲的概念来,因为聋人和所谓的残障不太一样,他们只是使用不同的语言,并且有自己一个非常凝结的社群,很多聋人文化倡导者会说,聋人并不是残障。

那么,放到其他类型的残障人士身上,如果我要去拥抱一个非常正面甚至是骄傲的残障身份,也是可能的吗?

很多的残障研究者都发现,这不仅是可能的,而且已经发生了。

残障者在一直以来的共同生活实践中,已经发展出一种残障文化,把我们界定成一个独特的、有自己生活方式的少数族群,不需要以冒充健全人的策略去蒙混过关,而是可以重新看待和改写人类社会里的一些规则。

比如,人们对于独立的定义,其实是非常有问题的。经历过残障的人会发现,独立并不是一个理所当然的状态。相反,每个人在不同的阶段,包括婴儿或是老年,都需要别人的一些关怀才可以去很好地成长和发展,由此看来,我们可以创造出不一样的伦理价值,让社会去承认人类有自己的脆弱性在。

除此之外,我们还有所谓的残障之力、残障的专长——每个残障者都是非常有智慧的,相比于非残障者,我们在日常生活中面对的障碍要多得多,在长期的生活实践里,拥有一些非常具有创意的方式,让我们顺利地面对社会的各种障碍,仍然可以活得好好的。

在这个方面,有很多的收获值得我们去发掘。

亮出残障身份有多难?

虽然我自己口口声声讲这么多似乎很进步的话,但是在现实生活里,我们公开表露自己的残障身份,或全然接纳自己的残障身份,也许是非常艰难的。

我觉得最大的困难是残障身份的社会化和对于长期压迫的一个内化,整个社会的设置,包括我们社会关系网络的所有人,都默认残障是一种不正常的存在。

家人可能从我们一出生就不接纳我们的残障身份,我们去上小学,学校会拒绝我们入学,好不容易毕业了去找工作,雇主也对我们的残障身份有所偏见,我们想出去买一个东西,也是处处充满了障碍。

这些障碍每时每刻在教育我们说,残障就是不好的。

在这种社会教育的底色下,我们也逐渐地习惯了关于残障的那些消极想象。

在我们的文化产品里,电影小说里,很少看到正面的残障形象,课堂上也没有更多的残障题材或是可以学习的榜样。有的残障者在成长中属于一个分散、隔离的状态,跟黑人少数族群和聋人社群都不太一样。

如果我们是那么的孤立,怎么形成一个连接,去颠覆原本负面的残障认知呢?

所以,我们想要去“出柜”或拥抱残障身份,是一个很漫长的路程,涉及到整个社会规则的重新建立,以及法律和制度的变革。

但在这些东西实现之前,我们该怎么回应到生活里那些具体而微的困境?

对于这一点,我会更强调人与人之间的关系以及互动。

比如现在我们少数派一直在做的残障社群,就是一步一步的小小实践。

无障碍也好,社群内的关系也好,它是一个集体的责任,而不是残障者自己的一个责任。

残障身份的解放,就在社会的改变中,也在社群的连接、实践、创造中,去找到新的可能性和力量。

为残障而骄傲是可能的吗?

有的朋友会觉得,现在的无障碍倡导不够接地气。

因为,咱们很多地方的残障小伙伴,依然是非常边缘的存在,一路走来很不容易。

我们要怎么说服这些当地的小伙伴,去为自己的残障而感到骄傲呢?这个骄傲的话题是不是来得太早了?

其实,就算是在美国这个被认为无障碍环境已经发展得比较完善的地方,你去暴露自己的残障身份,仍然是一个充满着计算、充满着纠结的过程。

可想而知,在国内的一些边远地区或者不发达地区,对于残障的认识会更低,无障碍更加缺乏,去谈论这种身份认同也是更加遥远的一件事情。

但是我觉得,残障骄傲,并不是我这个人一定要取得一些什么成功,或是我要去“身残志坚”,而是说——我全然接受真实的我是什么样子。

我就是有残障的,我的听力可能跟别人不一样,我的身心状态跟别人不一样的,它并不影响我爱自己。

这也是意识转变的基础。

我们不去迈出这一步的话,我们可能永远都要生活在所谓的残障十字架下面。

所以,如果你能够去拥抱自己的这个身份——

就已经是一件非常值得骄傲的事情了!

表情

表情

最热

最热