2022-03-18

2022-03-18

199

199继咏春、剑道、相扑后,许知远在本期《十三邀》里学起了滑冰。教练杨扬曾是世界短道速滑项目的领军人物,她在 2002 年盐湖城冬奥会女子 500 米、 1000 米短道速滑项目中二度夺冠,实现了中国冬季项目金牌“零”的突破。

许知远惊异于运动员在训练场上自然绽放的光芒,说这是贯穿他们一生的 “Shining Moment” 。而在由杨扬发起的冠军基金组织的“运动员职业发展沙龙”上,他认识了更多“困在身份里的人”——职业运动员心中都会竖起一座座灯塔:进入国家队,备战奥运会,最终站上领奖台。退役后回归日常的海域反而让他们更加茫然,因为灯塔没了。

杨扬也曾经历这样的心路历程。她试过做主持人,也有经纪公司找来,希望包装她进入娱乐圈。2010 年,她当选国际奥委会委员,把“运动员职业发展项目”引入中国;三年后又创办冰上运动中心,致力于退役运动员转型指导与青少年体育教育。

成为世界冠军意味着天赋和毅力,以及常人难以想象的勇气。无论成功与否,一旦职业生涯结束,总要面对另一种人生。“你们应该天然自信,这种自信在所有竞争中,都会赋予人很强的驱动力。”许知远对参与沙龙的运动员们说。

📖回看历史,迷惘从未消失。

与其“伤仲永”,我们应该从这些教训中学到些什么?

三十年代,反对“锦标主义”与“选手制”的潮流

在奥林匹克刚刚进入中国的上世纪三十年代,竞技体育率先在学校中试验开来。强化全体学生的基础训练,选拔体育人才,效仿西方开办各种规模的体育赛事,学校体育事业一度蓬勃。

很快就出现两大问题,一是“锦标主义”盛行,运动员们为比赛名次不惜大打出手;为拿锦标,各校奉行“选手制”,导致体育教育极不均衡,被选中的“体育健儿们”也必须以牺牲其他功课为代价全力配合训练。

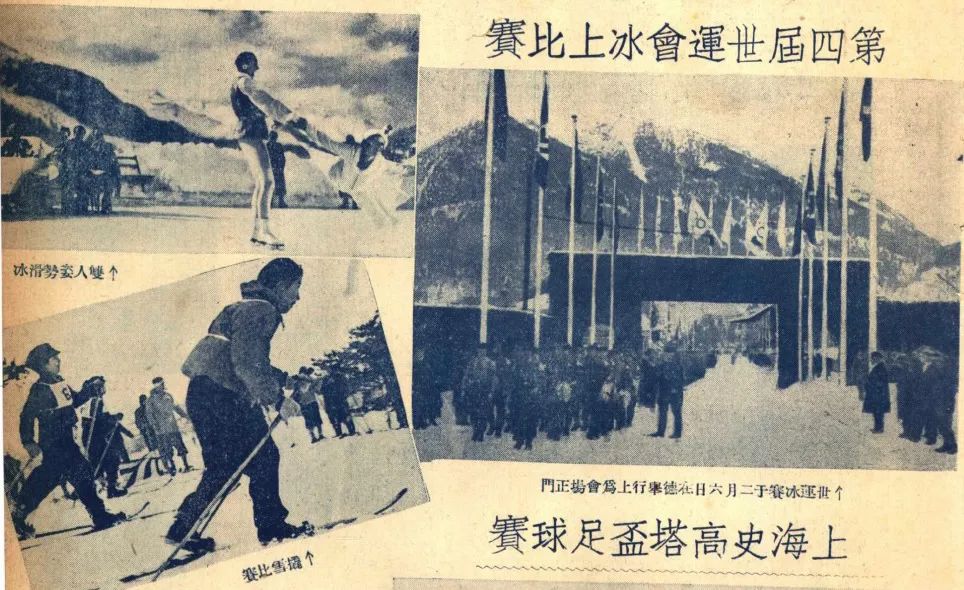

《勤奋体育月报》载 1936 年第四届冬奥会冰上项目摄影

在此之下,运动员在民众的心目中形成了相对负面的刻板印象,称他们为“体育浑子”、“没头脑没组织的运动家”来揶揄讽刺。在赛场上大放异彩的冠军们退役后,反倒四处碰壁、社会地位低下。部分体育界人士开始呼吁废锦标、取缔“选手制”,但当全运会锦标得主、短跑运动员孙桂云入学率先取消“选手制”的大夏大学后,报章杂志又纷纷惋惜道,“英雄无用武之地也。”

不难看出,在竞技体育尚未得到社会充分重视的发展初期,运动员如何转型已经成为较为显著的难题,培养、比赛、拿奖(颗粒无收者大有人在),然后呢?鲜有人能为他们指明一条职业发展道路。

《举重冠军之死》引发大讨论

在退役后的 5 年中,才力一直被各种各样的烦恼包围着。从 1998 年起,除了后来致死的呼吸疾病之外,腿伤和腰痛都没有停止过对这个大力士的折磨,少年时代在手掌和颈背做的肉茧手术造成了后遗症,常常疼得他汗流浃背……在与人聊天时,说不到 20 分钟,他就会突然睡着。他尽量不穿袜子,怕弯腰时猝死。为了省钱也为了锻炼身体,他每天都以 160 公斤以上的体重骑自行车上下班,结果自行车就压坏了十几辆。因为过胖,他在找工作时受到事实上的歧视。

——《举重冠军之死》, 2003 年 6 月 19 日《南方周末》第 25 版

迈入二十一世纪,1990 年北京亚运会冠军、“亚洲第一大力士”才力年仅 33岁贫病致死的悲剧给国人敲响一记警钟。我们欣赏运动中的身体、共享领奖台上的高光时刻,留赛场上的主人公独自面对无尽的伤病、贫穷和意义感丧失。

尤其举重、马拉松等身体素质要求高、身体机能损伤严重的剧烈运动项目,还有帆板、马术等冷门项目,运动员们把荣誉装进档案袋之后,一切仿佛从零开始。

成为老师,成为教练,成为陪练……要先成为自己

2010 年,国家体育总局发布《运动员保障专项资金实施细则》,对运动员重大伤残、特殊困难补助作出明文规定;体育总局人力中心还扶持了十几个省份的运动员职业指导工作,除了职业指导,还有专业心理指导;分布在各地的联络员负责与各省市区退役运动员保障机构建立日常联系。退役运动员的福利和社会保障正在逐步解决,但是对于他们自身而言,成功转型仍有很长的路要走。

杨扬曾在微博发起“运动员退役转型难”的互动话题,在当时的回答中,许多人把问题归结于职业运动员往往文化程度低、生存技能差,退役后不具备基本的工作能力。

退役运动员们首先需要克服的,其实是心理落差。杨扬曾在采访中分享自己刚退役时从“冠军”变成“废人”的手足无措:交电费不知道到哪儿去交,去了以后又回家取卡,把卡拿去后不知道密码又跑到物业去问,“非常不喜欢那种没有梦想、没有目标,每天都是昏沉沉的状态”。

有时候真是很怀念做运动员的生活,每天所烦的事情也就是体力不好啦,不在状态啦,冰刀不得劲了,跟队友闹个小矛盾了等等,但是那些毕竟都是在一条线上的。非常规律的生活、训练,而且心中有那样崇高的理想,让每天看似单调的生活变得很有意义。当运动员的生活是很单纯的,封闭的环境让我的思想没有办法横向发展,只能纵向的,也就是向上的,因此我是幸运的。

——2007 年,刚刚退役的杨扬在博客中写道

包括杨扬在内,刘翔、王楠、邓亚萍等人已是职业运动员金字塔顶端的凤毛麟角,还有相当数量默默无名的运动员们也处在退役后的迷茫之中。目标感和意义感的双重丧失下,长时间自我怀疑、停滞不前是一种常态。“对于我们来说,坚持比放弃更容易。”去年刚刚退役的女子帆板运动员陈佩娜说,运动员们最大的障碍不是选定一条路之后加倍努力,而是如何做选择。

陈佩娜比赛中

很多人认为“体教结合”是解决退役运动员问题的最好出路,根据网易数读 2021 年的调查,一半以上奥运冠军退役后,都留在体制内或高校任教。但对于一部分运动员来说,这样常规的职业发展路径又窄化了他们未来生活的可能性。

指引同行、后辈们找到伙伴、走出瓶颈是杨扬创办“冠军基金”的初衷之一,“冠军”并非是现实意义的头衔,指代的是一种坚持不懈、奋勇拼搏的体育精神。这是大部分运动员久经沙场磨练出来的意志品质,也是职场上非常重要的素质。“这项计划通过很多测试帮助运动员发现自我、自我发现,寻找适合自己性格和能力的职业发展方向。”杨扬说。

表情

表情

最热

最热