2025-10-19

2025-10-19

1856

1856大师捐赠的不仅是金钱,还有时间、精力、经验和声望。而对人才的培育与扶持,是他慈善情怀里最温情也最有生命力的体现。

享誉世界的物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁先生于2025年10月18日在北京辞世,享年103岁。噩耗传来,人们在追忆大师传奇一生的同时,不禁思考他留给我们的丰厚遗产,惊叹于他的“给与”。

传统观念中,“慈善”往往等同于捐款捐物的善举,但杨振宁的“慈善”超越了金钱维度。他毕生以科学家的眼光和情怀,将智慧与资源投入到中国基础科学的土壤培育中,为国家科教事业铺路架桥,在更高维度上实践了一种“播种未来”的慈善。正如杨振宁先生自己所言:“我一生最重要的贡献是帮助改变了中国人自己觉得不如人的心理……我的科学工作的成就帮助中国人的自信心增加了,这个恐怕是我一生最重要的贡献”。

这句话道出了杨振宁一生践行慈善的本质——不是简单的施舍,而是提振民族科学自信,构建可持续的科研生态,为后辈创造更大的可能性。这种“科学家式的慈善”超越了单纯的金钱维度,触及了文化、制度和精神层面,其意义无疑更加深远。

四大维度的科学家慈善

杨振宁的慈善之道并非体现在巨额捐款上,而是融入他作为科学家的使命感与战略眼光,主要可从四个维度加以解读:战略引领、人才培育、知识共享与精神启蒙。

首先是通过战略引领为科研夯实制度基础。

若要用一个词总结杨振宁的慈善特点,那就是“授人以渔”。他深知,中国科学的复兴需要的不仅是金钱,更是体制、机制和战略眼光。

早在改革开放初期,他就为中国基础研究的复苏奔走呼吁。1972年,他在建议周恩来总理时强调要重视基础科学研究,这番意见得到高度重视,为文革后中国科研体系的重建指明了方向。这一次建议看似简单,却为后来整个国家科研政策的调整产生了深远影响。

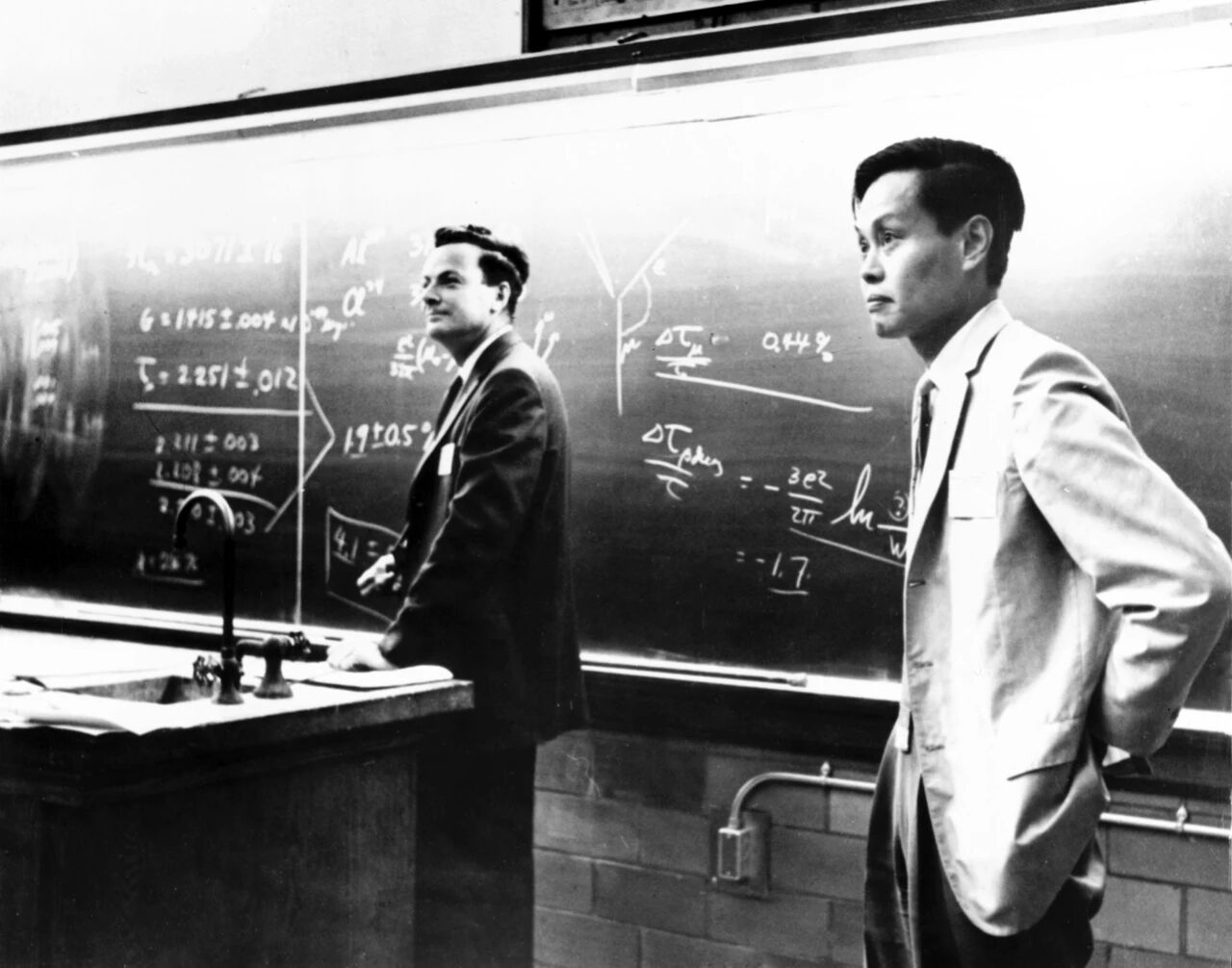

1955年,美籍犹太裔物理学家理查德·费曼与杨振宁。

在具体的机构建设上,杨振宁的投入更是持之以恒。1980年,他创建了“中美教育交流基金会”,这是最早搭建的中美科学人才交流平台之一。十多年间,基金会资助了近百名中国学者赴美研修,这些人中许多后来成为了中国各个领域的学科带头人和科研骨干。

1983年,他又在香港创立“中山大学高等学术研究中心基金会”并自任主席。这个基金会的运作持续了24年之久,累计投入超过2000万港元资助基础研究项目,资助范围涵盖数学、物理、化学等多个基础学科。最令人感动的是,2007年基金会完成使命时,杨振宁等人将全部剩余资产悉数捐赠给了中山大学,包括1100多万元现金、研究楼及设备,一砖一瓦都献给了科研事业。

1997年,杨振宁倡议创办清华大学高等研究中心(后更名为清华高等研究院),并个人捐赠400万美元作为启动资金。他把这个机构视作“这辈子最后一件值得做的事情”,并以美国普林斯顿高等研究院为蓝本,强调学术自治和跨学科自由探索。在高研院筹建之初,杨振宁就表示希望能帮助清华在若干年内延揽10-20位最有作为的青年学者,培养出在国际上获得承认的杰出人才。他曾对清华领导坦言:“找最好的不容易,但找相对好的,我可以帮清华游说。”这充分体现了他作为科学泰斗的影响力。

1998年10月,杨振宁(中)出席清华北美教育基金会成立招待会。

除了建立基金会和研究院,杨振宁还以战略视野为国家重大科技方向出谋划策。90年代当中国对自由电子激光知之甚少时,他敏锐地认识到这项前沿装置对基础科学的重要意义。1997年至2005年间,他先后多次致信中央领导,大声疾呼中国应立即着手建设自由电子激光装置。在他的力主推动下,中国自由电子激光项目终于上马。到2017年,近百岁高龄的他仍亲临上海张江考察软X射线自由电子激光装置的建设进展,为现场的青年科学家鼓劲加油。

这样的战略引领,正是杨振宁“科学慈善”的真实写照——他不是简单捐钱了事,而是创立平台、建立机制,持续不断地为基础研究“输血造血”,甚至参与国家层面的政策制定。

其次是投身人才培育,做后人的“指路松”。

杨振宁曾写下一句诗:“学子凌云志,我当指路松。”这正是他对自己角色的定位。培养人才、传承薪火,是他另一种意义深远的“慈善”。不同于简单的奖学金捐助,他通过言传身教、延揽贤才和搭建平台来滋养一代代中国科研新秀。

2003年回国定居清华后,年逾八旬的杨振宁并未选择颐养天年,而是走上了讲台。2004年,82岁的他坚持每周为清华大一新生讲授《普通物理》课程。这不是挂名讲座,而是真正的一线教学。课堂上,他的板书工整得如同印刷体,对任何公式推导的细微错误都要亲自纠正。一位学生回忆说这一段经历“获益匪浅”。在浮躁的当今社会,一位诺贝尔奖得主甘当基础物理课教师所传递的,远不只是知识本身,更是严谨务实、宁拙毋巧的治学态度。这是一种身教重于言教的慈善。

在引进人才方面,杨振宁充分发挥了伯乐的作用。他亲自向清华推荐了世界顶尖计算机科学家、图灵奖得主姚期智来任教,这一举措为清华大规模引进高端人才打开了局面。随后,清华又陆续吸引了密码学家王小云、物理学家张首晟等多位世界级华人学者加盟。这些拔尖人才的归国,不仅壮大了清华高研院的力量,更带动了国内相关学科领域的整体提升。

令人感动的一个细节是,杨振宁将自己在清华任教的所有工资全部捐出,设立专款用于引进人才和资助学生。虽然这笔金额或许不是天文数字,但它的作用在于作为启动资金吸引了后来更多的资源和关注。早在1957年获得诺贝尔奖后,杨振宁就将部分奖金捐赠给清华基金,这一“种子基金”的理念始终贯穿了他人生的不同阶段。

此外,杨振宁还通过各种细致入微的方式与后进学者保持互动。曾与他共事的物理学者施郁回忆,杨先生经常通过电子邮件转发文章给他,在潜移默化中启发他“一定要做有品味的科研”。有时施郁会意外收到杨振宁从美国发来的传真:一次是杨先生1947年的几页笔记——那是他创立“杨-米尔斯理论”七年前的原始想法;另一次是2004年圣诞节前他写的一首五言诗《归根》,诗中饱含了对中国科研事业的期许。杨振宁还多次为优秀学子撰写推荐信,帮助他们获得海外深造和学术发展的机会。这种春风化雨的提携,激励了无数青年的梦想。

总的来看,杨振宁对人才的培育与扶持,是他慈善情怀里最温情也最有生命力的体现——他“捐赠”的不仅是金钱,还有时间、精力、经验和声望。

第三是尽力扩大知识共享范围以传承“活”的学术遗产。

如果说兴办机构、培养人才属于“造林植树”,那么杨振宁在知识和文化层面的慷慨,则是把自己一生积累的学术养分播撒给社会。相较于捐钱建楼,他更在意如何传承科学精神和学术传统,这是一种更深层次的慈善。

2021年,99岁高龄的杨振宁做出了一个决定:将本人珍藏多年的全部资料无偿捐赠给清华大学,包括两千余件图书、论文手稿、书信、影像资料以及个人艺术收藏等。清华大学专门在图书馆为此设立了“杨振宁资料室”,永久保存和展出这些珍贵史料。

这些手稿中既有杨振宁在探索规范场论等重大理论突破时的笔记,也有他与世界各国科学家的通信往来,甚至包括他在机场登机牌背面演算公式的灵感火花。这样详实丰富的资料,无疑是20世纪物理学发展史的缩影,更是中国科学家奋进历程的鲜活见证。

除了资料的馈赠,杨振宁还通过著述与公众分享思想。他晚年陆续出版了《曙光集》(2007年)和《晨曦集》(2018年)等多部文集,系统整理了自己重要的文章、演讲、书信和随笔。在《晨曦集》的序言中,他用诗意的比喻描绘了中华科学从漫漫长夜走向曙光的过程。他写道:“鲁迅、王国维和陈寅恪的时代是中华民族史上一个长夜……幸运地,中华民族终于走完了这个长夜,看见了曙光。今天虽然天还没有大亮,但曙光已转为晨曦。”他乐观地说:“假如运气好的话,我自己都可能看到天大亮!”这样充满诗意和哲思的表述,不仅是杨先生人生经历的写照,也是对后来人的有力鼓舞。

从上世纪80年代开始,每次回国杨振宁都会到高校和研究所做报告。1971年他首次回访后,在美国各地大学巡回演讲中国“两弹一星”自力更生的故事,极大振奋了海外华人和留学生的民族自豪感。许多年轻学者在听完他的报告后毅然决定回国效力,掀起了一股“学成报国”的热潮。他因此被誉为“架设中美学术交流桥梁的第一人”。这种无形的慈善力量,远比捐建学校来得深刻持久。

第四是专注精神启蒙以重塑科学文化基因。

物质和知识层面的贡献之外,杨振宁最深层的贡献也许在于精神启蒙。他不仅用行动,更用理念和人格影响了一个时代的科研界。

杨振宁与李政道在1957年并肩获得诺贝尔物理学奖,成为历史上首批华人诺奖科学家。这对当时弱势的中国来说是强力的心理震撼——原来黄皮肤的东方人也能站上世界科学之巅!杨振宁深知这荣誉的精神意义。他曾多次表示,自己最重要的贡献不在于具体哪项理论,而在于增加了中国人的科学自信心。这种“榜样的力量”对民族心理的影响是不言而喻的。潘建伟院士就感慨说,杨先生让中国人挺直了脊梁,改变了“华人不如西方人”的自卑心理。

杨振宁还以赤子之心在中西方之间架桥。1971年中美关系解冻之初,他成为首批访问新中国的美籍华人科学家。见到老同学邓稼先后得知中国原子弹完全自主研制成功,他激动得热泪盈眶。返美后他旋即在各大学宣讲这件事,向世界证明中国人凭借自己的智慧也能取得如此成就。他以切身行动打破了东西方科学交流的坚冰。这种开放交流的姿态,不仅帮助中国融入了世界科学共同体,也将国际先进理念引入国内,促进了本土科学文化的更新。

最为关键的是,杨振宁一再告诫中国科研界要摒弃浮躁、坚守基础。改革开放以来,中国出现过“重应用、轻基础”的倾向,对此杨振宁多次站出来直言不讳。他的名言是“中国现在不缺应用型人才,缺的是能坐十年冷板凳的基础研究人才”。

在2018年全国科技大会上,95岁的他疾呼应将基础研究经费比例从5%提升到15%,并建议设立“国家基础科学奖”。为了推动建议落地,他甚至亲自携带详实数据拜访科技部和教育部。他通过各种方式的推动、倡导,让社会各界理解基础科学之于国家长远发展的意义,为那些十年磨一剑的科学家们正名。这种对于科学文化的引导和矫正,是一种更高层次的慈善行为——它为无数潜心研究而寂寞无闻的人撑腰,让追求真理者不再孤独。

慈善的另一种境界

回顾杨振宁先生的种种慈善之举,可以发现一个共同点:他所给予的不是简单的“输血”,而是具有杠杆效应的“造血”之举,其价值远超一般的捐款行善。

首先是,这种慈善的杠杆撬动效应巨大。杨振宁本人并非巨富,但他的声望和判断力撬动了远超个人财富的社会资源。一句呼吁、一个倡议往往能吸引成倍的资金、人才和关注汇聚于基础科研领域。他牵头成立的中山大学高等学术中心基金会,凭借自己在国际学界的人脉与影响力,24年间募集到超过2000万港币善款。这些资金可能只相当于很多富商一次性捐赠的数额,但来的不是一朝一夕的热钱,而是在他长期声誉背书下源源不断的投入。

又如,他出面邀请姚期智这样的世界顶尖科学家加盟清华,仅此一例就为清华乃至中国计算机领域增添了无价的智力财富。若没有杨振宁的游说和担保,再多金钱恐怕也难以“请来”来一位图灵奖获得者为中国效力。

其次是系统性价值之高完全无可替代。杨振宁的慈善着眼长远、讲究系统性——他不是头痛医头脚痛医脚地解决某个孤立问题,而是构建起科研机构-人才-文化的完整生态,解决的是中国科学发展中的结构性难题。一笔简单捐款往往只能解燃眉之急,却很难改变深层格局。但杨振宁同时在多个层面发力:建研究院、搞基金会补齐平台短板;引人才、育新人壮大队伍;抓教育、倡导学术文化培育健康的科研生态。这种系统性、长期性的价值创造,是杨振宁式慈善最令人敬佩之处——它针对“卡脖子”的根本问题发力,效用是累积性的、可持续的。

更不能忘怀的是杨振宁先生不可替代的人格影响力。企业家捐款可解燃眉之急,但一位德高望重的科学家亲自引领,才能激发受助群体的内生动力,产生真正的“扶志”效果。杨振宁兼具科学权威、国际视野和文化使命感,这样的结合百年难遇。他身上连接着中西、贯通着古今,这让他的言行具有独特的感召力。捐钱易,捐精神难。他把一生积累的精神财富倾囊相授,这样的付出比捐出多少真金白银都更为可贵。

杨振宁先生的一生诠释了慈善的另一种境界。他没有直接给出多少现成的“果实”,却用行动播下无数“种子”——这些种子包括人才、理念、机构和文化,如今已蔚然成林,庇护和滋养着中国基础科学的成长。

真正高层次的公益不应只看即时回报,而在于打开新的局面,并孕育持续改变的动能,杨振宁倡导和践行的正是这样的“战略性公益”。当下中国致力于科技自立自强,比以往任何时候都更需要基础研究的厚积薄发。他生前辛勤播下的那些理想和信念之种,还将继续发芽、生长,在未来岁月里结出丰硕果实。

2005年,“陈赛蒙斯楼”落成仪式(左起:顾秉林、杨振宁、赛蒙斯夫妇、聂华桐)。

超越捐款的慈善,本质是在构筑一个让更多人能够成才、有所作为的平台。杨振宁用百年人生证明:一位科学家完全可以成为出色的慈善家,其方式不是凭财富取胜,而是以思想和情怀赢得长久影响。正如有人评价的那样:“捐钱的富豪易得,播种科学未来的杨振宁百年难遇。”他所开创的慈善之路并未终止,在他照亮的方向上,更多志同道合者将继续前行。

杨振宁也给公益慈善带来了另一层深刻启示:慈善的终极形态,不是给人现成的答案,而是给予他们创造未来的机会和力量。正是这种高瞻远瞩的慈善观,使杨振宁成为一座跨越世纪的灯塔。他那独特的光芒,将继续照亮中国基础研究的征程,照亮更多青年科学家逐梦前行的道路,也照亮整个人类不懈探索未知的漫漫长路。

杨振宁先生用科学与爱心谱写的一曲慈善华章,将永远激励我们去思考:如何以自己的方式,为后人创造更多“可能性”。这或许才是对大师最好的纪念和传承。

(作者系北大汇丰商学院智库世界经济副研究员)

作者:朱兆一

图片来源:视觉中国、清华大学

文章来源:中国慈善家杂志

图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热