2025-10-13

2025-10-13

2555

25552025年10月10日,国务院新闻办公室在北京举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,民政部部长陆治原、副部长李常官、副部长胡海峰、副部长刘振国介绍“十四五”时期民政事业发展成就,并答记者问。

这场发布会,透露了中国慈善事业正在经历的一场“静悄悄的革命”。

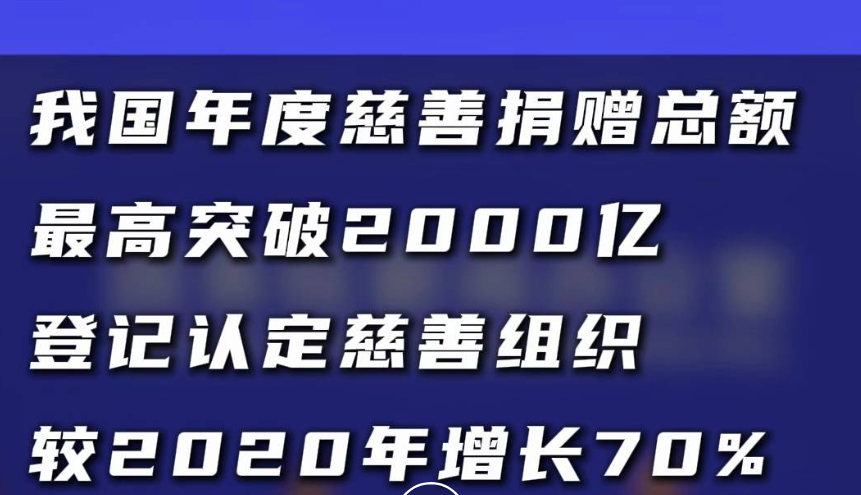

民政部部长陆治原在会上公布了一组令人振奋的数字:全国登记社会组织已达86.5万个,其中慈善组织超过1.6万家,比五年前激增70%;年度慈善捐赠总额首次突破2000亿元大关。

数字很亮眼,但更值得我们关注的,是数字背后那场深刻的“升维”——中国慈善,正从过去“捐钱捐物”的传统模式,加速转向一个多元参与、技术赋能、各方协同的“现代公益生态”。

这不仅是“做得更多”,更是“做得更好、更聪明、更有力量”。

一、不只是数量多了,结构也更“优”了

看到社会组织数量五年增长70%,我们很容易被“量”吸引。但真正值得关注的,是“质”的变化。

陆部长特别提到:“新成立了一批科技类社会组织,目前有2.4万家活跃在科技创新领域。”

这个细节非常关键。它说明,公益慈善不再只是扶贫、助学、救灾,而是正在融入国家发展的大局。当“新质生产力”成为国家战略,公益组织也成了科技创新的参与者。

这些组织可能在做:青少年科学素养培养、青年科学家支持、科技成果转化,甚至用科技手段解决环保、健康等社会难题。

它们的出现,打破了很多人对公益的传统想象。公益的边界,正从“帮困救急”延伸到“推动社会长远发展”的核心领域。

除了科技类,我们还能预见,在养老、环保、社区治理等领域,会涌现更多专业型社会组织。它们不是“锦上添花”,而是社会治理中不可或缺的力量。

当然,挑战也随之而来。很多新成立的组织,专业能力和管理水平还在成长中。如何帮助它们从“初创”走向“成熟”?如何避免“一窝蜂”带来的资源浪费?这需要政策和行业共同发力。

二、从“输血”到“造血”,技术正在重塑公益

2000亿的捐赠额,是一个历史性突破。它背后不仅是大家的爱心,更是公益模式的深刻变化——而推动这场变化的,是数字技术。

技术首先改变了“捐款”这件事。

如今,我们动动手指就能参与公益。“人人公益、随手公益”成为现实。互联网募捐的参与人次年年攀升,正是这股力量的体现。技术把无数普通人的善意,汇聚成了改变世界的暖流。

但技术的价值,远不止于“更容易捐钱”。

它更推动公益从“输血”走向“造血”。人工智能、大数据、区块链等技术,正被用在公益项目的各个环节:大数据能精准识别谁最需要帮助;区块链让每笔善款流向透明可查;AI能优化资源调配,甚至直接用于教育、医疗等场景。

技术不仅是工具,更是一种思维方式。它让公益组织从思考“怎么花钱”,转向思考“怎么更有效地解决问题”。

当然,技术也带来新挑战:很多中小组织缺钱缺人,难以数字化转型,可能被甩在后面;数据使用中,如何保护受益人隐私,是必须守住的底线;我们不能为了追求“线上热度”,而忽略了线下服务的温度。

技术是手段,人才是目的。

三、从“各自为战”到“生态共建”

陆部长在会上指出,社会组织在“发展新质生产力、促进就业、改善民生”等方面发挥了积极作用。

这句话背后是一个重要信号:公益组织不再是“孤军奋战”,而是成为政府、企业、公众共同构建的社会治理网络中的重要一环。

一个健康的公益生态,应该是这样的:

政府不再是“管理者”,而是“引导者”和“合作者”,通过政策、资金、服务购买等方式,为组织成长提供土壤;

企业也不再只是“捐钱方”,越来越多企业将社会责任融入核心业务,用自身的技术、资源和专业能力,与公益组织共创价值;

社会组织则成为连接政府、企业与社区的桥梁,既传递资源,也反馈需求;

公众与媒体则是生态中的“守护者”,通过参与和监督,让公益更透明、更健康。

这样的生态,让公益从“少数人的善行”变成“全社会的共同事业”。

但要构建这样的生态,并不容易。跨界合作机制还不成熟,信任需要慢慢建立;社会组织的专业能力和公信力仍需加强;支持公益发展的法律、财税、人才体系也待完善。

四、我们站在新的起点

今天公布的这些数字,值得我们骄傲。它们背后,是无数人的善意与付出。

但作为这个时代的参与者和见证者,我们更要看清这场“升维”背后的趋势:公益正在变得更专业、更智慧、更协同。

为此,我想提出几点建议:

给政府:请继续为社会组织“松绑”,给中小型组织更多实实在在的支持,比如购买服务、设立扶持基金、提供能力建设。

给公益行业:要加快专业化和数字化步伐。行业协会应带头建立标准、培养人才,帮助小组织跨过“数字鸿沟”。

给企业和捐赠人:请做“有战略的捐赠者”,不只支持项目,也支持组织的长期发展,做公益组织真正的“成长伙伴”。

给所有公益同仁:我们要持续学习、保持开放,既深耕专业,也拥抱协作,一起推动这个生态走向成熟。

2025年的秋天,我们站在新的起点。眼前的成绩是过去的答卷,更是未来的序章。

中国慈善的“升维”之路,道阻且长,行则将至。让我们一起,推动这个温暖的公益生态,行稳致远,为中国式现代化和人民的美好生活,贡献我们应有的力量。

-END-

表情

表情

最热

最热