2025-10-10

2025-10-10

1897

1897韩红在一场演唱会上公开感谢孙燕姿对公益事业的支持,称其匿名捐款“上千万”,这一消息迅速登上各大媒体头条,引发公众热议。

在当今娱乐圈充满浮华与喧嚣的环境中,一位知名艺人的巨额匿名善举被意外曝光,自然成为焦点。然而,更令人关注的是孙燕姿随后的回应。

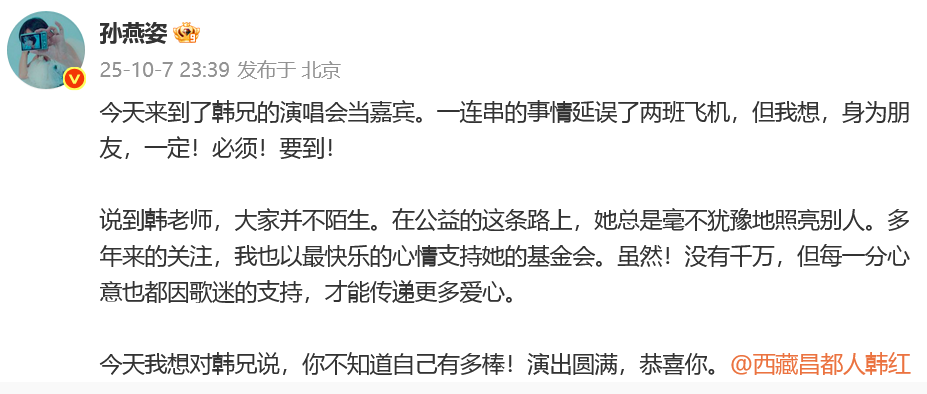

在微博上,她首先表达了对韩红的敬意,称韩红“在公益的这条路上,总是毫不犹豫地照亮别人”,然后澄清了捐款数额:“虽然!没有千万”,但强调“每一分心意也都因歌迷的支持,才能传递更多爱心”。

据此前报道,今年7月,韩红曾在个人社交平台发文感谢“孙女士”的公益捐助:您又偷偷捐款了。一次又一次,她不让我说,可是做好事为什么要偷偷摸摸呢?她总是悄悄地,暖暖的传递着爱心,这份善良我们收下了并永远感激!感恩我的挚友,孙燕姿老师,咱们舞台见。

孙燕姿的这一举动,不仅体现出一名公众人物的真诚与克制,更折射出当代中国公益文化中值得深思的几种张力:高调与低调、个人与系统、透明与隐私。

孙燕姿的所行所言,具有三个典型特征,也构成了其公益理念的完整拼图:

第一,持续性胜过仪式感。她并非在灾难来临时才“豪捐”刷屏,而是自韩红基金会成立起便持续参与,从武汉疫情到河南暴雨,再到日常的物资协调、学生资助与图书馆建设,公益已成为她生活的一部分。这种将善意融入日常的实践,远比一次性的慷慨更为难得,也更贴近“人人公益”的本质——公益不是偶尔的火山爆发,而是可持续的涓涓细流。

第二,低调中见真诚。在凡事皆可“晒”的年代,孙燕姿多次选择匿名。她践行着“善意不需要被看见,但需要被传递”的理念,不将公益视为个人形象的装饰,而是纯粹的价值输出。正如她在回应中所言,支持公益是“以最快乐的心情”——这种发自内心的认同,正是公益行为最本真的动力。

第三,理性支撑起善意。她选择与专业、透明的公益机构合作,不仅关注捐款数额,更重视资金使用效率与社会影响。这种注重机制与成效的公益态度,代表了现代公益发展的方向:善心需要制度保障,才能实现价值最大化。

此外,孙燕姿的公益行为并非“一个人的善行”,而是形成了一种“明星—粉丝—社会”三边联动的公益模式。她的官方歌迷会“燕窝”连续多年参与“免费午餐”项目,累计捐出逾2.3万份学生餐;全球“姿迷”也以她的名义开展多种形式的公益活动,从捐赠到探访特殊儿童,将偶像的价值观转化为集体行动。这种由明星引领、粉丝响应的“情感共同体公益”,其社会影响力已远超数字意义上的捐款总额。

当然,此次“匿名捐款被曝光”的事件,也引出一个值得公益界思考的命题:在倡导透明化的今天,如何尊重捐赠者选择“不被看见”的权利?《慈善法》虽强调公益组织应建立内外监督机制,确保善款使用的公开与高效,但对于那些希望保持低调的捐赠者,其隐私权同样应当受到保护。在“公众知情权”与“个体匿名意愿”之间寻求平衡,是中国公益事业走向成熟过程中必须面对的课题。

孙燕姿带给我们的,远不止于一个“明星做好事”的案例。她让我们看到:公益可以既纯粹又专业,既日常又持久;它不是一场表演,而是一种生活方式的实践。在这个充满不确定性的时代,我们既需要像她这样的公众人物以行为示范,也需要专业透明的组织机制作为支撑,更需要每一个普通人的信任与参与。

谢谢你,孙燕姿。你让我们相信:善意或许不必被看见,却应当被传递——而这份传递本身,正是最恒久的光。

-END-

表情

表情

最热

最热