2025-09-10

2025-09-10

643

643尊敬的各位同仁:大家好!

今天,我想和大家深入探讨一下教师与学生所面临的压力,以及我们作为公益组织该如何去应对和改变这种现状。

教师与学生面临的压力

在当今社会,教育被赋予了极高的期望。许多家长都希望孩子能在优质的学校接受良好的教育,这也使得学校面临着巨大的招生压力。

这种压力层层传导,最终落在了教师的肩上。在城市中的学校,这种现象尤为突出。

教师不仅要承担繁重的教学任务,还要面对严格的绩效考核,甚至还要承受来自行政方面的压力。他们每天要和众多孩子打交道,维持课堂秩序本就不易,再加上各种压力,教师的工作环境可以说是复杂且充满挑战的。

这些压力最终会不可避免地传递给学生。学生本身正处于成长的关键阶段,面临着诸多压力。

发展心理学家埃里克森(Erik Erikson)将人的终身发展划分为八个阶段,其中五个阶段在21岁以前的青少年期,这一阶段是一个成长压力很大的时期,变化性很强。即使他们什么都不做,也要面对生命本身的压力。

同时,他们还有巨大的学业压力,初中阶段以后,孩子们还要面对交际的压力,也就是人际关系的压力。

这些压力层层叠加,对于尚不具备成年人承受能力的学生来说,很容易出现问题。

我们曾经学过一个概念叫“正反馈必然崩溃”。家庭、学校、教师、学生之间相互加码,最终压力会在最薄弱的环节崩溃,而这个环节往往就是学生。

这也就是为什么我们看到很多学生会出现焦虑、抑郁等躯体化反应,甚至出现自伤、自残等行为,这些其实都是学生在压力状态下的一种表达、纾解或对抗的表现形式。

社会环境对个体的影响

现在这个社会当中,其实很多人都是有压力的,绝大多数人都承载着压力,但是它又同时又有一个悖论的东西,就是当我们有压力的时候,我们是没有办法舒缓的,好像背后有一个皮鞭子一直在抽着我们,当你想要去舒缓压力的时候,就会有个声音说你在浪费时间,人家都在卷,人人都在努力,你怎么可以停下来?

我见到一些小伙伴有请假焦虑症,或是“浪费时间羞耻症”,就是他不能休息,他就必须不停地工作,不停地学习,他没有办法让自己停下来。很像我小时候读过的一个叫《红舞鞋》的童话故事,人们一旦穿上那双美丽的有魔法的红舞鞋,就会翩然起舞,不停地舞,至死方休。

为什么会这样?就是因为在一个内卷的环境里,个人都是无意识的被工具化的。个人其实被去掉了个人性,去掉了个体性,人区别于他者的主体性其实被剥夺了。

大家听到过一个词叫从众,在一个主流的价值是内卷的这样的一个环境里,个人陷到这个漩涡里,就会逐渐失掉你自己的主体性,然后你就会无意识的也变成这个内卷的工具。

在这种环境下,一些与效率无关的东西,都被视为无用,甚至会让人产生自我怀疑。

当我们有很大的压力,我们需要一些情感需求,我们需要一些放松,需要一些审美乐趣,好奇探索的时候,可能都会有一个声音在说它有什么用。

在本来就很实用主义的文化背景下,这种无用的东西就会被嫌弃,逐渐的这种嫌弃就会从一种外部塑造转化成一种内部评价,慢慢就会变成一种对自己的一种判断——如果我做的事情不能有立竿见影的作用,好像我就在不务正业,我就是个失败者。

当我们把关注点从社会价值转换成生命价值的角度上来时,我们就会发现很不一样的点,生命力的需求和它的评价体系跟我们现有的外部的主流的评价体系是不一样的。我们自己的生命状态好还是不好,如果跟外部评价不一致的时候就会带来内耗自损,这个损耗过程就会让我们更加觉得累。

我们所感受到的就是我们的教育以及现在的主流价值施加在每一个人身上的一个一个影响。

大家都是做教育的,很容易理解其实教育真正的核心目是帮助儿童发展高级的心理功能。

教育肯定不是传授知识,至少不是简单传授知识的,尤其在现在这个时代里头,知识太好获得了,但是对于孩子来说最难获得的是兴趣,很多孩子其实根本不知道我想要什么,也不知道我喜欢什么,所以我们说教育的目的其实是帮助我们来发展更高的这种心理状态的。

教师的生命状态与教学效果

教师的生命状态与他们的教学效果密切相关。如果教师自身处于一种压抑、疲惫的状态,很难想象他们能给学生带来积极的影响。

因此,我们尝试从一些小的方面入手,比如进行感受力训练,帮助教师重新连接自己的身体和感受;通过家庭系统重构,梳理限制性信念,支持教师去挑战自己的边界,找到自己的主体性。

1. 感受力训练:通过一些简单的练习,如冥想、呼吸练习等,帮助教师重新连接自己的身体和感受。我们发现,许多教师在长期的工作压力下,已经逐渐失去了对自己身体和情绪的感知能力。通过感受力训练,他们可以更好地理解自己的内心需求,从而更好地调整自己的状态。

2. 家庭系统重构:帮助教师梳理自己的原生家庭背景,理解自己的成长经历如何影响自己的行为模式。通过家庭系统治疗,教师可以更好地处理自己的情绪问题,从而以更健康的状态面对学生。

3. 挑战与承诺:支持教师挑战自己的边界,尝试新的教学方法或理念。我们发现,许多教师在尝试新的方法时会遇到困难,但只要他们能够坚持下去,就会发现新的可能性。我们通过提供培训、资源支持等方式,帮助教师克服困难,实现自我突破。

4. 日常习惯的培养:许多培训的效果往往在回到日常工作中后逐渐消失。因此,我们尝试将培训内容转化为日常习惯,例如每天进行简短的冥想、记录感恩日记等。这些简单的习惯可以帮助教师在日常工作中保持良好的状态,从而更好地影响学生。

我们相信,只有当教师能够活出真实的自我,才能更好地引导学生去探索自我,实现个人成长。

我们在谈个人成长的时候,个人成长到底包括什么?

个人成长一般来看是包括这四个大的板块:自我概念、自我认知、自尊状态和社会自我。

1. 自我概念:这是一个人对自己核心的定义,包括信念系统和感受系统。我们社会往往推崇理性,抑制感受,但其实理性与感性是并存的,理性分析最终仍需感性来决断。例如,一个人如果认为自己是“命苦”的,那么他在成长过程中会主动寻找那些符合这一信念的经历,从而强化自己的“命苦”认知。而如果一个人认为自己是“幸运的”,他也会在生活中寻找那些符合“幸运”的线索。这种自我认知的构建,会深刻影响一个人的行为和选择。

2. 自我认知:我们要了解自己的心理发展机制和生命成长机制,这样才能更好地驾驭自己的人生。就像荣格所说,潜意识就像一头大象,我们要先认识它,才能驾驭它。自我认知包括对原生家庭的反思、人格特质的了解以及依恋模式的探索。例如,通过家庭系统治疗,教师可以更好地理解自己的成长背景如何影响自己的行为模式;通过人格测试,教师可以了解自己的优势和劣势,从而更好地调整自己的教学方式。

3. 自尊状态:自尊状态分为高自尊和低自尊两种。高自尊状态的人通常具有主体性,认为自己的一切选择和未来都掌握在自己手中;而低自尊状态的人往往活在受害者的角色里,将失败归咎于外部环境。

4. 社会自我:这是个体进入社会角色后,与社会发生关系的部分。它涉及个体如何与他人建立关系,以及如何在社会中找到自己的位置。例如,教师在社会中不仅要扮演教育者的角色,还要面对家长、学校管理层以及社会舆论的压力。如何在这些角色之间找到平衡,也是教师需要面对的挑战。

通过一个人所做的事,能看到这个人的内在的精神世界是什么样的,换一个角度来说,当我们想要让我们外在做的事儿做出成效,其实也可以通过对自己的自我完善,去实现外外部的成就。

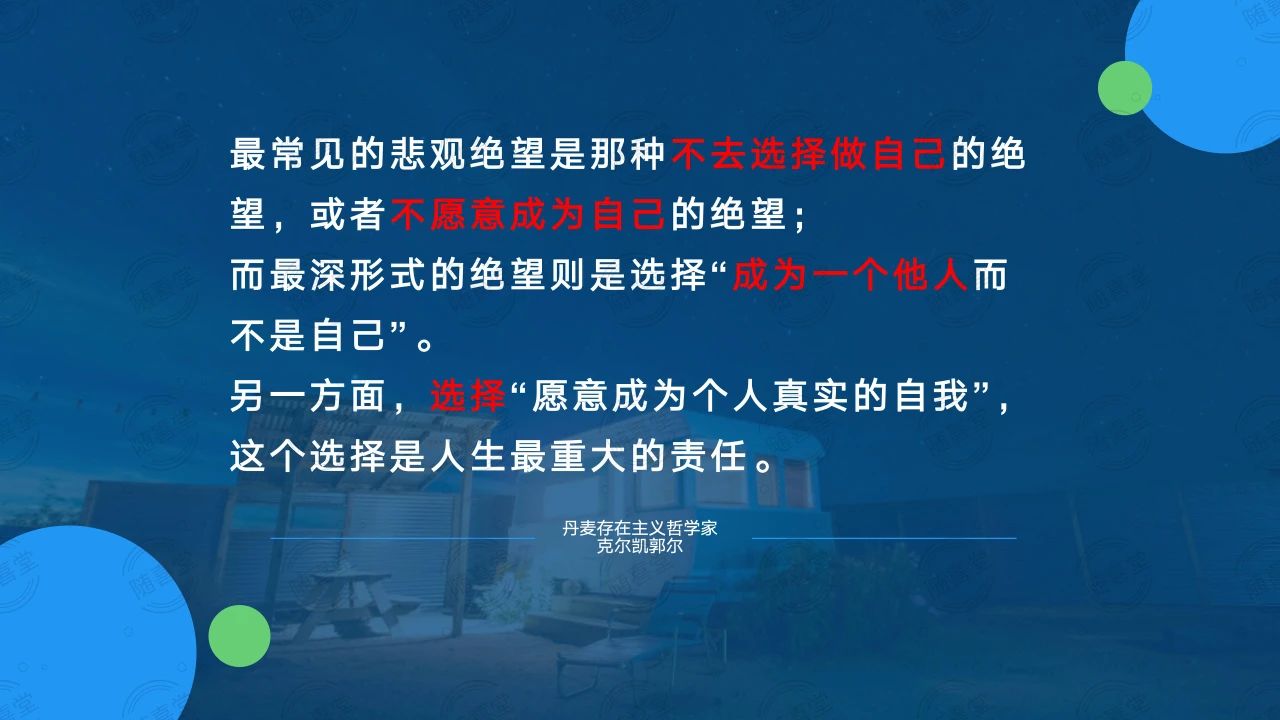

我特别喜欢存在主义的开山祖师,来自丹麦的哲学家科尔凯郭尔的一段话:

这段话我看到的时候就会泪目,我就想到其实有很多人是没有办法选择做自己的。因为跟主流不一样的,常常都是不被允许的,所以那些东西就会被抑制。但是人不去做自己是一种很大的绝望的状态。

还有一种现象也很普遍,就是很多孩子在小的时候家里人都会给他找到一个外部对标,所谓“别人家的孩子”。如果一个孩子的生命状态总是我要努力成为别人,其实就让渡了自己这个概念,那他其实也是一种很绝望的生命状态。

当我们真的能够找到自己生命的主体性,愿意成为一个真实的自我,并且接受你成为这个自己所有的责任和所有的后果,那才是对生命最大的一种负责任。

我们今天也常说,要先爱自己,才能去爱别人,这个爱自己不是自私自利,而是先成为自己,至少我要可以成为一个真实的自己,那我才可以付出真实的爱。

如果我都不是我自己,我付出的爱可能是一些投射、一些期待,或者可能是交换的手段。不在真实的自我状态下,就很难付出和体验无条件的爱。

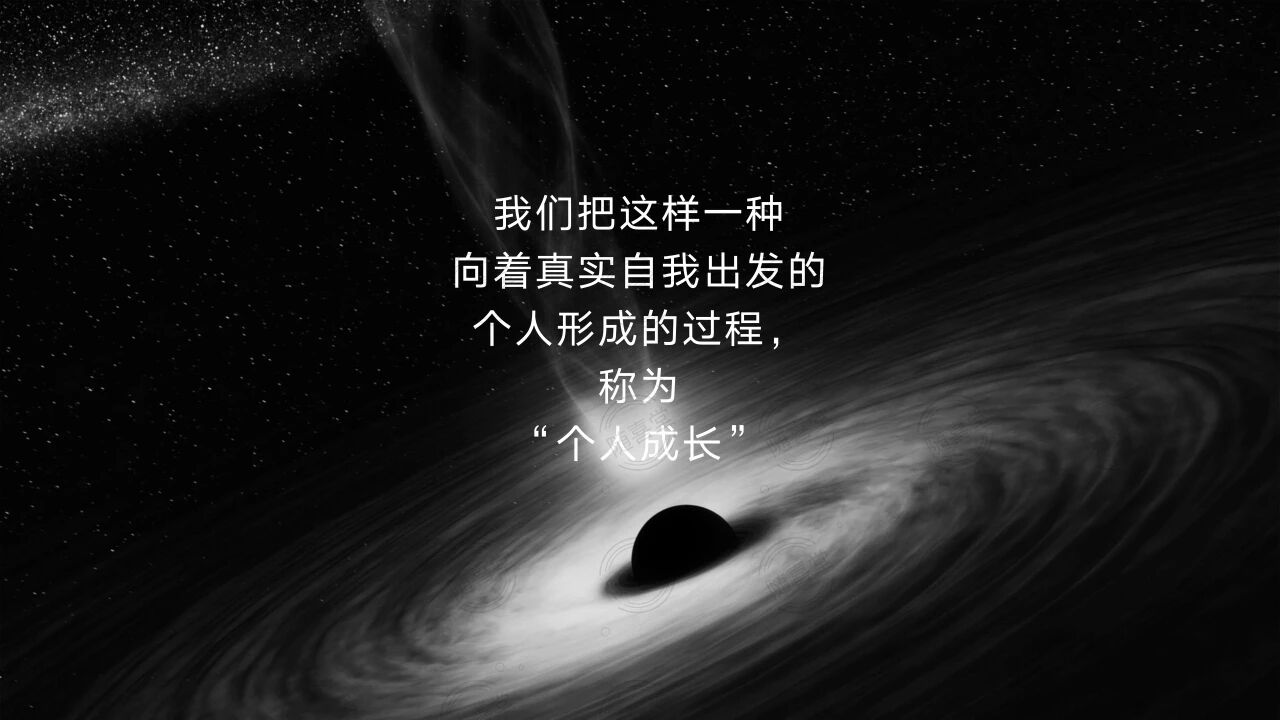

所以当我们说个人成长的时候,我们到底在说什么?我们把这样一种向着真实自我出发的个人形成的过程称为个人成长。

教育中的困境与挑战

在助力教师个人成长的过程中,我们也面临着诸多困境。因为我们所面临的教育的很多问题,是一个结构性的困境。

比如说学生吧,有些孩子抑郁焦虑,自伤自残,你只要让他休学那就好了,他一回到学校就又不行了,这种情况就因为人是环境的产物,他要在那个环境里头去发展。

那么我们在这样的一个结构性困境里头,没有一个升维的思路的话,就只能是头疼医头,脚疼医脚,老是追着追在问题的背后走。

对公益组织来说,我们本来就是资源比较有限的一个社会部门,我们能不能多去找到一些启发性的撬动性的节点去做一些改变呢?

所以用升维的角度来看,老师的很多的卡点不是教学水平,也不是资源,而是他自我发展的健全程度够不够,有一些的老师本身可能就带症状,是需要一些疗愈的,但是他也不自知,学校也不懂。

当我们在做这些工作的时候,要意识到原有结构,教师也好、学生也好、校长也好都是结构当中的一环。如果我们想支持任何一环发生改变的话,就要看到这种支持对结构的影响,放大积极影响,减少消极影响是关键策略。

同时也要认识到这肯定是很难的,这不仅需要教师自身的勇气,也需要我们公益组织的智慧和耐心。

一些教师可能习惯了现有的教学模式,对新的教学方法或理念持怀疑态度。而一些教育部门可能对公益组织的介入持保守态度,担心会打破现有的教育秩序。此外,教师自身也可能因为害怕改变而拒绝尝试新的方法。这些都给我们的工作带来了很大的挑战。

在我们的实践中,我们遇到了许多令人感动的故事。例如,有一位教师发现,当她以更开放的心态面对学生时,学生的学习积极性明显提高。经过一段时间的努力,她不仅在教学上取得了显著的进步,自己的生活状态也有了很大的改善。

然而,我们也遇到了一些挑战。一些教师在成长过程中会遇到“孤独感”,当他们开始尝试新的方法时,可能会发现自己与周围的同事或环境格格不入。这种孤独感可能会让他们产生放弃的念头。因此,我们尝试通过建立教师社群、组织交流活动等方式,为教师提供更多的支持和鼓励。

尽管面临许多挑战,但我们抱有希望。我们相信,通过我们的努力,可以逐步让教师和学生都能拥有更健康的生命状态。我们希望通过我们的工作,能够激发更多的教育工作者关注个人成长,探索新的教育理念和方法。

来源:随喜堂 图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热