2025-08-20

2025-08-20

127

127本文转自“方德瑞信”微信公众号

编者按:

近日,方德瑞信与灵析在清华大学公共管理学院联合发布《公益行业灵析月捐发展报告2024》,收录了“协作者之友”月捐案例。该案例总结了协作者将有限的人力与资源聚焦在与月捐人的链接深度上,用最大化的公开透明建构信任基石,开放多元化路径邀月捐人深度参与机构治理的经验,用场景化、参与式体验缔结真实的情感联结,培育志同道合的长期公益同路人。

令人遗憾的是,案例经验向全国推广之际,由于公开募捐备案编号到期,所以运行7年累计发展1675名月捐人,为协作者组织运营做出巨大贡献的“协作者之友”月捐项目不得不下线。尽管如此,我们仍在业务主管单位、公募基金会的支持下,积极争取恢复募捐,并在此呼吁有关部门完善公募管理制度,建设促进公益组织发展的友好生态环境。

一、协作者月捐概览

协作者成立于2003年,是我国内地成立最早的社会工作服务机构之一,也是民政部首批全国社会工作服务示范单位、北京市5A级社会组织。秉持“团结协作,助人自助”的理念,协作者致力于服务困境人群,传递草根声音,培育社会组织,发展社会工作。目前,协作者服务模式被推广到北京、青岛、南京、珠海、江西等多地,各地协作者独立运作,相互支持,形成战略合作网络,平均每年开展1000多场次服务活动,共同服务本地有需要的困弱群体。

协作者自2018年启动月捐至2025年3月,累计吸引1675名月捐人加入,当前在捐共849人,留存率50%。六年间,协作者月捐累计募集132.54万元,月均贡献约3万元非定向资金,每年贡献了机构3%-5%的总收入。协作者通过月捐构建了覆盖专家学者、服务对象、各行业从业者的月捐网络,涵盖各年龄段和职业,其中65%为女性捐赠人,70后至90后构成主力。同时协作者月捐人往往也是志愿者、合作伙伴、甚至服务对象,形成了独特的 “身份复合型” 月捐生态。

协作者的服务理念是“每个人都可以怀抱着尊严和梦想,自由地行走在大地”,这种“以人为本”的思想也深刻体现在协作者的月捐全过程。月捐对协作者而言,其意义不仅在于金额,更在于数字背后具体的人。与一味追求月捐人群覆盖“广度”相比,协作者将有限的人力与资源聚焦在与月捐人的链接“深度”上,用最大化的公开透明建构信任基石,开放多元化路径邀月捐人深度参与机构治理。用场景化、参与式体验缔结真实的情感联结,培育志同道合的长期公益同路人。

二、战略定位:从“资金渠道”到“发展基石”

1、主动优化筹资结构,提升发展韧性

2017年以前,协作者的收入来源中来自政府的收入占比极高,达到90%。为改变这一收入来源单一的局面,实现机构的可持续发展,协作者在2018年将月捐纳入战略规划。通过与爱德基金会合作发起月捐计划“协作者之友”【全称为:成为“协作者之友”,一起助人自助】,协作者期望构建一个多元化的筹资体系,通过增加资金来源渠道,让机构在项目选择、服务拓展等方面拥有更多的灵活性,从而更好地满足服务对象的多样化需求。

2、积极赋能公众参与,拓展长期社会价值

协作者首先明确机构自身的专业定位,坚信“公益的本质是促进社会团结,促进开放和合作。” 因此在协作者的战略中,月捐不仅是筹资工具,更是公众参与社会议题治理的重要桥梁。通过月捐,捐赠人监督、评估、甚至参与执行公益项目,贡献专业知识与资源,协助传播公益理念,成为机构治理的有机组成部分,极大拓展机构的影响力边界。月捐人借此成为公益事业的同行者与共建者,其作用与价值已超越了资金支持本身,成为公益组织长期社会效益实现的重要支撑。

三、月捐人拓展:广纳公益力量,相信每一份相遇的可能

协作者的月捐人网络呈现出显著的跨界特征,身份构成十分多元。基于这一画像特点,协作者发展出“全方位触达”的月捐人拓展策略,不预设捐赠可能,不设限参与边界,秉持开放的态度,努力让每个相遇的个体找到适合自己的公益参与路径。

1、月捐人生命叙事挖掘,在真实共鸣中激活善意

每月发布的《协作者之友》专栏是协作者月捐推广的一大特色。协作者通过持续挖掘具体可感的捐赠故事,构建起覆盖多元身份、多维参与、长周期跟踪的叙事网络。这些叙事聚焦真实细节,用个体的行动示范以及“月捐行为”背后的个体动机与生命历程,呈现公益参与的丰富形态与多元路径。

这些故事的主角有曾经的受助者,以回馈之心延续爱意;有资深行业专家,将职业经验转化为公益创新的资源;也有普通工薪族,以点滴支持表达对受助群体的长期关注。例如某月捐人,自2008年结识协作者到如今已毕业步入社会,她从协作者曾经服务的流动儿童成长为如今的协作者志愿者、月捐人,她的故事以其时间跨度、身份转变、丰富细节,传达出对助人自助理念的深刻践行,也因此具备了极强的感染力。

《协作者之友》专栏的留言评论

2、社群蒲公英效应,从个体信赖到机构认同的转变,信任关系的链式传递

协作者在实践中观察到,月捐人和志愿者的社交网络蕴含着月捐人拓展和公益理念传播的天然路径。当潜在捐赠人因亲友推荐产生初步信任后,机构通过开放式的参与体验设计,引导其从对某一个人的信赖逐步转化月捐支持者,最终成为机构理念的认同者与传播者。某月捐人最初因朋友一条关于协作者的朋友圈而加入月捐计划,后续参与了助学走访,这种在现场的亲身体验使其超越对友人的个体信任,上升为对协作者“助人自助”公益价值的理解与认同。此后,他主动将商业管理经验注入项目优化讨论,利用自学的营养学知识参与协作者的健康项目,并积极为机构对接资源促成企业与协作者的合作。

协作者月捐人主动发朋友圈召集月捐

协作者另一个亮点在于深入社区,发掘“附近”的力量。由于协作者多年来深耕社区,积极建设社区网络,基层专业服务的深入以及覆盖广度为协作者积累起了包括社区商户、社区居民、新就业群体等在内的广泛社区基层力量。这些邻里街坊的自然传播和带动也为协作者的月捐提供了有力的支持。协作者月捐人通过日常交往将公益理念带入家庭、职场等多元场景,而每个新加入者的参与,又会催生新的信任传递节点,形成善意循环。

协作者对此类自然扩散现象的引导,渗透于日常运营的细节之中:机构积极邀请月捐人和志愿者参与项目走访,在共同服务中建立情感联结;为有意传播的捐赠人整理项目素材,降低其向社交圈层传递公益价值的操作门槛;当捐赠人自发对接外部资源时,工作人员及时提供协作支持,强化其“共建者”的身份感知。这种适度的系统性介入,既能够保留个体参与的自发性,又使扩散过程始终锚定机构核心价值。

四、月捐人维护:以人为本,看到捐赠背后具体的人

协作者将月捐人视为“公益同行者”,不以捐赠金额定义其价值,而是关注每个月捐个体的真实需求与参与可能,注重维护每一份善意背后的情感连接与价值认同,让善意在深度联结中自然生长,形成“越参与,越认同”的良性循环。

1、分层响应需求,让每一份善意找到出口

协作者将社会工作"以人为本"的专业理念融入月捐人服务体系,不是将月捐人简单视为资金供给方,而是将其定位为具有多元诉求的服务对象,基于对月捐人差异化需求的洞察,开发多样化参与路径,尽可能让不同年龄、地域、职业背景的月捐群体都能在协作者公益生态中找到适配接口。

- 针对注重自我价值实现的青少年月捐群体,协作者侧重提供展现个人价值的平台,根据其专长和参与期待,邀请月捐人参与到协作者童缘的课业辅导、兴趣小组设计与带领、劝募大使等不同志愿服务中,满足其自我价值实现与社交需求;

- 针对关注子女教育的月捐人,协作者将公益参与与家庭教育场景结合,推出亲子志愿服务项目,例如某位来自香港的月捐人,在与协作者社会工作者了解服务对象需求后,带领女儿实地走访协作者童缘,与流动儿童和家长代表一同听取其女儿的志愿服务方案,完善计划。其女儿在学校招募同伴组建志愿小分队,定期参与连线课程,为流动儿童分享英语及西班牙语文化知识。这种活动设计既回应了家长对孩子公益教育的需求,也有利于受助人群与捐赠人群的直接连接和交流。

协作者月捐人女儿及学校同伴组建的志愿小分队为流动儿童分享西班牙文化知识

- 针对异地月捐人,协作者邀请其参与线上“故事天使”计划,以音频、视频录制等方式,将一个个充满智慧趣味的故事,传递给缺乏陪伴的困境流动儿童家庭。

2、深度融入机构治理,从资金支持到价值共创

协作者主动向月捐人披露发展需求与挑战,基于月捐人的专业背景、资源网络与参与意愿,共同探求解决方案和共创路径,通过 “开放共治,价值共创” ,推动月捐人从资金支持者转型为机构治理的深度参与者。

以协作者推出的“流动书桌计划”为例,该计划提供四种参与形式:

- 资金支持层提供灵活资助选项,包括小额资金和定向全周期资助,降低参与门槛;

- 服务实践层搭建深度参与场景,涵盖助学儿童家庭走访等志愿服务,强化捐赠人与服务对象的直接联结;

- 资源拓展层激活月捐人社会网络,带动身边更多的人力所能及加入到计划中,形成“个体捐赠-群体响应” 的涟漪效应;

- 战略共建层开放服务设计与活动组织,为月捐人提供依据资源禀赋定制专属公益行动的机会。

典型案例中,某月捐人资助学生完成学业之余,还凭借自身影响力推动所在企业为协作者捐赠社区探访快车,极大降低社会工作者进入社区的成本;某月捐人连续组织编织公益活动,并链接影院资源让协作者受助儿童有机会走进电影院。2025年协作者新年联谊会上,还有两位月捐人因过去一年中积极支持协作者拓展资源、改进筹资管理,而被增聘为组织治理专家顾问。

协作者通过识别个体价值、整合资源优势,促成月捐人从“单一资金支持者”到“价值共创者”的角色进化。这种做法能够推动月捐人的专业资源与社会资本深度融入组织发展,形成倍增效应,同时也强化了月捐人对协作者公益事业的深刻认同与长期承诺。

3、 沉浸式体验,在情景互动中生长认同

“人在情景中”,是协作者社会工作理念和实践的关键,也同样贯穿于协作者的月捐人维护。协作者认为,公益不是抽象的概念传递,而是通过具体场景中的情感互动建立真实连接。因此协作者常态化邀请月捐人深度参与机构主导的公益活动与志愿服务,促进月捐人与协作者工作人员、受助群体及公益伙伴等多元主体的深度互动,在交互体验中创建情感认同。

例如,协作者连续举办17年的“我爱社区我爱家”公益夏令营,既是帮助困境儿童融入社区的品牌项目,也成为月捐人见证与参与公益的重要窗口。月捐人来到现场时,能看到受助儿童自己策划的表演和活动,感受到他们的成长与活力。通过公益知识互答等互动摊位,既能了解公益群体的实际需求与挑战,也能直观感受公益服务的价值。

协作者月捐人为协作者第十七届“我爱社区我爱家”

公益夏令营授旗

另一个典型案例是协作者自2004年起连续21年举办的协作者新年联谊会暨公益展望论坛。在协作者筹备之初,年会就被定位为高于理事会的组织治理重要构成,是协作者每年一度向社会各界进行年度工作汇报的场合,以更好接受社会监督,促进社会参与。

协作者的服务对象主要是困境儿童、农民工等缺乏发声信心与机会的边缘人群,但在协作者年会上他们通过快板、小品、相声、歌曲等各种方式主导了年会80%的内容,勇敢传递自己的声音,同时参与到年会的组织、筹备和安排中来,提供了60%以上的现场志愿服务。除协作者工作人员和服务对象之外,协作者年会的参与者还包括实习生、志愿者、各级政府部门、各领域专家学者及合作伙伴等,每年的年会都有数百名不同界别的人士来参加,形成了独特的跨界多元公益生态。月捐人在现场能够原生态的感受服务对象和公益组织的生存状态、见证协作者服务工作的专业理念与成效、与更广泛的公益共同体交流链接产生归属感与信任感,这种独特的现场体验促使月捐人因义相聚,长久地留在协作者身边。

协作者月捐人参与协作者年会后的感悟截图

通过持续的场景化参与,月捐人维护不再是机构单方面的关系经营,而是转化为参与者在具体实践中自发形成的公益价值认同,这种扎根于真实体验的连接往往具备强大的生命力。

4、最大化透明,筑牢月捐人信任根基

协作者的开放透明实践不是停留于单向被动的财务信息披露,而是致力于塑造双向的信任共建过程,通过全渠道及时传播,努力消除信息不对称;通过在场式透明共建,促进价值可感知,努力筑牢“信息可追溯、过程可参与、成果可感知”的信任基础。

协作者目前已搭建起微博、微信公众号、官方网站、抖音、今日头条等全渠道传播矩阵,实现项目和活动信息实时更新。2024年协作者发布各类文章消息1225篇,共计188.4万字,浏览量超过120万;发布短视频518个,浏览量61万;开展主题直播13场,观看总量超过66万人次。通过在全渠道传播,实现实时信息共享。

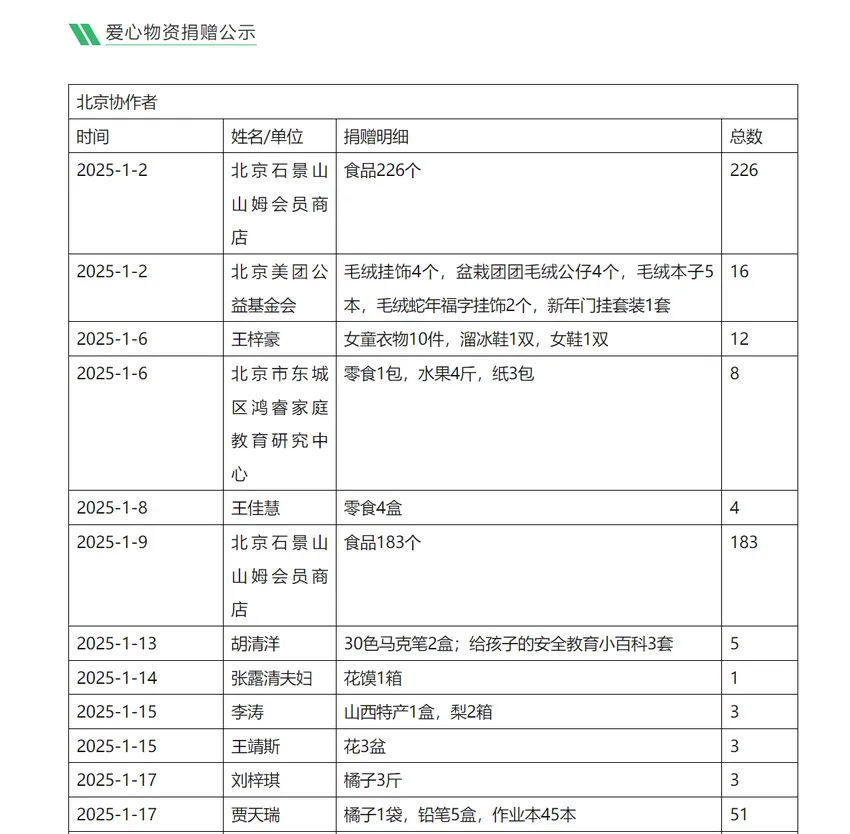

协作者依据传播平台的特性实施差异化内容输出,小型活动在微博快速发布,重要活动在公众号详细报道,单篇不少于1500字,深入呈现活动细节及背后的专业理念、工作逻辑与服务方法。协作者每月定期发布的捐赠公示尤为细致,小到收到的一包零食、一盒花都会明确记录。这些细致入微的透明化举措,让每一份善意都能被看见、被珍视。

协作者官方公众号上发布2025年1月报中的爱心物

资捐赠公示

这种透明化传播实践在回应公众知情权之上,也通过将服务理念、技术方法及实践案例全面公开,帮助公众建立对科学公益的认知以及对专业公益的信任,从而有助于激发更深厚、更长期的社会支持。

面对政策收紧、月捐空间受挤压等挑战,协作者一方面积极寻找更多公募合作伙伴,做好风险准备,另一方面协作者也通过积极发表文章、在年会公开表达观点等方式,倡导政策改变,维护公益组织的良性发展环境 。协作者的月捐实践,不仅是资金筹集,更是公众参与社会议题治理范式的创新探索。通过“透明化信任”、“参与式共建”,协作者努力构建一个“以人为本”的可持续公益生态共同体,重塑公益参与深度与价值维度。

长按扫码免费申领完整电子报告

表情

表情

最热

最热