2025-08-08

2025-08-08

1167

1167校庆,本是一场凝聚校友情谊、回望办学初心的温情盛典。近日,一高校为迎接50周年华诞发起的“千班万元”捐赠倡议,却因“倡议目标数额不低于1万元”的表述引发争议,这一事件也让公益慈善中 “自愿” 与 “善意” 的边界问题再次进入公众视野。

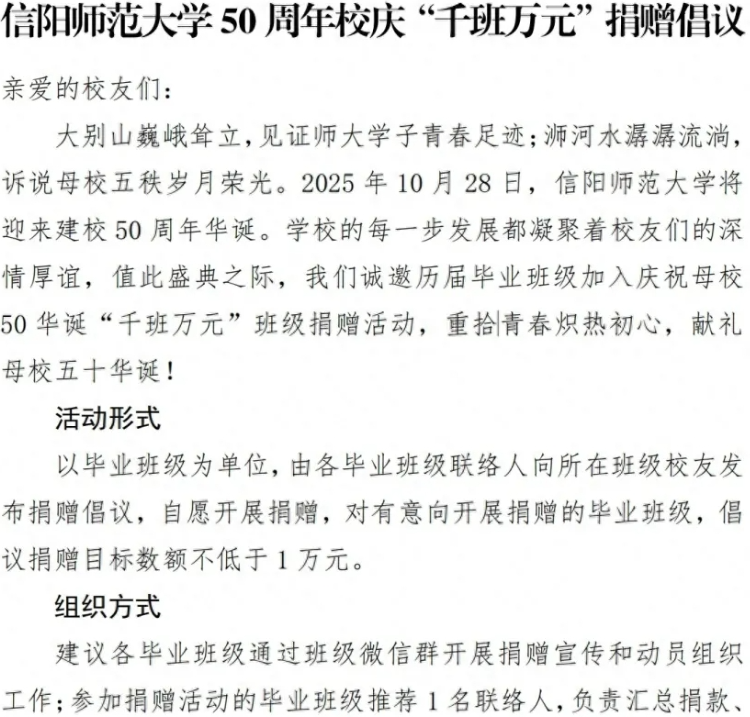

“千班万元”捐赠倡议,图/信阳师范大学地理科学学院公号,来源:九派新闻

有人赞成“饮水思源”,也有人质疑“变相摊派”。校方随后澄清:数额不限、完全自愿,目前最高班级捐款2000元,多数校友捐了100~200元。

校友的支持是学校前行的重要动力。校庆之际发起捐赠,既是为学校教育事业发展募集资源,也为校友提供了一份回馈母校的情感寄托。倡议书中称,“捐赠款项全部用于学校教育事业的发展”,针对不同额度的捐款,校方将对捐款校友进行不同程度的答谢。

然而,“不低于1万元”的目标设定,却在一定程度上偏离了公益捐赠的核心原则。公益的内核是基于自愿,其价值不在于金额多少,而在于那份发自内心的认同与付出。当捐赠被附上“数额底线”,即便校方强调“自愿开展”,也难免让部分校友感到压力,甚至将这份纯粹的情感与“任务”挂钩。从校方后续回应来看,“多数捐款不超200元”“最高班级捐款2000元” 的实际情况,也从侧面反映出校友更倾向于以贴合自身实际的方式表达心意。

此次争议也为所有公益捐赠活动提了个醒:善意的传递,需要恰当的方式。任何时候,“自愿”都应是公益活动不可突破的底线,“尊重”都应是对待捐赠者的基本态度。校方回应“数额不限、采取自愿”,正是对这一原则的回归。

同时,捐赠也需要保持透明度:善款去向必须看得见。校方承诺“全部用于学校教育事业发展”,但“教育事业发展”是个筐,善款到底计划用于哪些方面?建议像不少高校那样,开设“校庆捐赠专页”,实时公布到账金额、支出明细、余额审计,让每一分钱都有账本可查。

校庆的核心是“情”,捐赠的本质是“心”。校庆捐赠的意义,从来不止于资金本身。对于母校而言,校友的每一份关注、每一次参与,都是对办学理念的认可;对于校友而言,无论是一笔小额捐款、一次返校分享,还是对学弟学妹的一句鼓励,都是情感的延续。那些“三四位个人名义的10万元捐款”值得敬佩,那些100元、200元的心意同样值得点赞,因为它们背后承载的,是同样珍贵的母校情怀。

参考资料:九派新闻 来源:和众泽益志愿服务 图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热