2025-08-05

2025-08-05

131

131苗医不仅是中华民族传统医药宝库的重要组成部分,更是世界传统医学宝库中的珍贵遗产。作为独立于中医体系之外的民族医学流派,苗医药在常见病症治疗、用药上都有显著特点。

古法新用:苗医的现代生命力

很多苗医传统病症是苗族人普遍知晓且懂得如何应对的,这些病症及对应的治疗方法也成为苗医药代表性的非物质文化遗产。在黔东南州民族医药研究院的苗侗药物标本馆,展示了带状疱疹、肝炎、骨伤蛇伤等苗医传统的治疗方法。苗医在处理这些传统病症积累了丰富的经验,形成了独特诊断方法。比如在处理蛇毒时村寨里面没有血清,苗医会通过症状来选择合适的草药。贵州凯里的蒋医生告诉我们:“村寨的苗医会看症状判断是血型毒还是神经毒。比如肿胀得厉害就是血型毒了,有的人被咬之后不肿胀,感觉麻麻的,那就是神经毒了。你看是哪一种毒,就用对应的草药。”

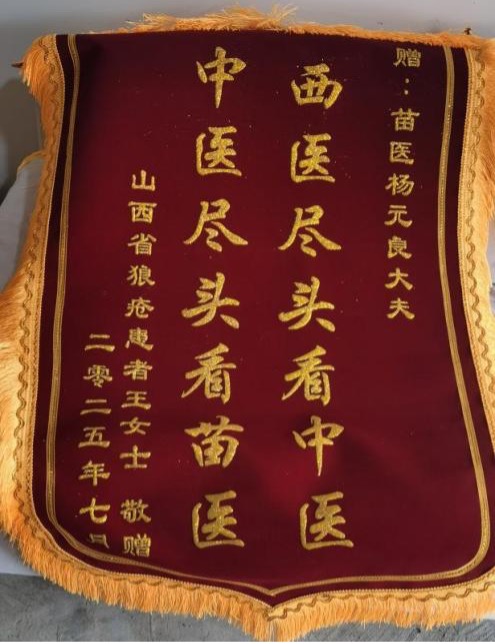

如今,苗医在治疗现代病上也积累了丰富的经验和很好的疗效。这些病症包括癌症、肿瘤、心脑血管疾病、自身免疫疾病、内分泌紊乱等。“这是昨天一个山西红斑狼疮患者开了2000多公里车送来的锦旗。”贵州凯里千草堂的杨医生指着还没收起来的锦旗说道。他的患者在去年在医院确诊红斑狼疮后,得知要吃一辈子的药,于是经人介绍找到杨医生。后来,杨医生开了药之后,患者两个月就康复了,也没有复发过,于是一年后带着锦旗上门。

山西患者给杨医生送来的锦旗 图源:远行客

丹寨的肖医生也有类似的疑难杂症治疗经历:“一个患者已经肾衰竭到尿毒症了,我去看的时候他躺在床上,身上到处是水肿。这病实在太重了,最后还是抱着试一试的心态开了药给他吃。后来他妈妈打电话来说吃了三天之后大小便增多了,我就知道我的药有效果了,让他吃了一直七个月之后已经恢复的差不多了,甚至还亲自来感谢我。”

那么苗医是如何适应和应对现代疾病的呢?

事实上,很多现代病在苗医古时的口口相传中已有对应名称。例如,现在的荨麻疹以前叫火烧病,胆囊炎原来在苗家叫做一箭穿心。另外,一些苗医治病是根据“症状”而不是 “病”来治疗。“像荨麻疹发作时会导致全身瘙痒,身上像火烧;胆囊炎发作时右下腹会疼痛,后背也会疼痛,仿佛有一根箭穿过身体。这些病都是有症型的,苗家有九九八十一症,就按症来。”贵州凯里的一位五代家传的杨医生分享道。

苗医在传统病症的独特之处,以及在现代疑难杂症上的成功案例,反映出苗医理论的适应性和生命力,也让不少外省市患者慕名而来。在采访中我们了解到,有的苗医经常被邀请走访北京、上海、大连等地,并且在当地坐诊;有的在浙江舟山等地设馆,接诊各地疑难病人,“我的病历本上广西、浙江、广东的病人都有”。丹寨的肖医生接诊过北京、浙江等来自五湖四海的患者,甚至为王宝强等名人诊疗,并通过线上问诊服务全国。苗医的声誉和影响力已遍及全国。

苗医三法:诊、疗、药的独特之道

在诊断方法上,苗医更多用“望”和”问”,并结合其特色诊断方法。

苗医会仔细观察患者的面色、舌苔、眼神、手纹、体态及表情,结合患者自述症状,综合分析疾病状况。

“像你这个妹的身体就不行,你看你瘦的不得了,消化能力也差,湿气重,尤其在你眼睛下方。”顾医生看着一位来访人说道。“我们苗家人看病,第一个看你的面色、你的嘴唇、你的指甲和你的手,我们就可以掌握到50%以上。就像病人一进来,基本上我心里面就有个底,然后去诊断。”肖医生也表达了同样的观点,“要是病人他眼睛突出,喉咙肿大这些就可以是甲亢、甲状腺等等。像面黄肯定是肝脾不好,面色发黑肯定是肾不好,面色发白有可能是肺不好。”

除此之外,苗医还使用独特的“蛋诊”法辅助诊断。蛋诊法使用生鸡蛋在患者身体表面滚动,随后将鸡蛋煮熟,拨开鸡蛋观察蛋白上的纹路与颜色变化,据此判断病邪的轻重和性质。“如果蛋白发青、发黑就是有寒症,发红就是热症。”省级非遗传承人蒋医生说道。此外,还可用纱布包住鸡蛋白,里面包裹银饰,在患者体表滚动,之后通过观察银饰颜色变化来判断体内湿气和病症的轻重。千草堂的杨医生介绍道,苗医一般会将鸡蛋从头上往全身滚,身体一些邪气的东西就会呈现在银饰上,银饰的颜色越深,病症就越严重。苗医会用这样的方式治疗小儿的受惊、感冒、发烧等症状。

在治疗方式上,除了草药煎服,苗医经常使用药材外治的方式,讲究一个“见效快”。

千草堂杨医生告诉我们:“治疗烧烫伤的皮肤溃烂时一般就用这个炮仗子晒干之后磨成的粉,撒上去就可以起到给伤口抗菌消炎的作用,使皮肤恢复得更快。还有像治骨折的时候会把这个接骨木的叶子捣烂了,包在骨折的地方,七八天到十来天就可以好了。”

肖医生说苗家人在治疗跌打损伤的时候会用上散瘀止痛的强盗药,因为以前农村有人吃不饱饭会去偷地主家的东西,被发现了就会被打个半死,拿这种特殊的药擦了之后马上就能好,强盗药也因此得名。

此外,苗医还有很多特色疗法。

蒋医生提到他的母亲就会用“挑针法”。“挑针法就是在背上找到一些羊毛疔点,用针把里面的纤维丝挑出来,并且割断就能治好病。”蒋医生说:“我母亲就经常这样给人治疗白内障。”

蒋医生还提到了“刀烟油法”。这种方法是把草药燃烧放在铁器上熏,烟会在刀上形成油,将油涂在病痛的地方。蒋医生笑着说:“这种方法针对肿瘤和炎症特别有效果,肿痛的地方一般两三天就消了。”

在用药方面,苗医也有显著特点,包括用生草药、开方精简以及手抓取量。

不同于中药多需要加工炮制,苗医喜欢用生草药,即草药采摘后不经过过多加工炮制,常取新鲜植株或晒干后的药材直接使用。“生打熟补,生药在治疗急性病、感染性疾病时,能快速起效。炮制药经过加工之后会有一些活性成分的丧失。”

关于苗医为什么偏爱用生药,还有个有趣的来历。“中原大战,蚩尤败了以后,苗族逃跑。在逃跑时,苗人不可能像中医那样储存和炮制药材。边跑是来不及做这件事的,只能随地取就地取材。”

许多有条件的苗医也会亲自上山采摘野生药。“贵州当地山多,房屋前后就经常能看到不少药材,很多医生也是随地取材。”肖医生在采药的过程中说道。

苗医在山中采药 图源:远行客

苗药还讲求“药少效猛”,配方精简却效果显著。苗药有八百单方,大多数药方不会超过五种。

“不同于中药讲究君臣佐使,苗药是“三位一体”的理念,即一药主攻、一药辅助、一药铺底。主攻药用来治疗病症,辅助药用来提高人体阳气或免疫力,铺底药用来减少药物偏性。”湖南长沙的罗医生提到。

不同于中药材的称重取量,苗医至今还保留着手抓取量的方法。千草堂的杨医生则强调“心中有秤”,他会靠抓药的手感判断剂量,不会照搬剂量标准,坚持“人有千体,药有千性”,根据每个人的体型、体质的差异来掌握用量。

苗药特色:用法有别,命名有源

同种药材在苗药与中药的使用病症上存在区别。

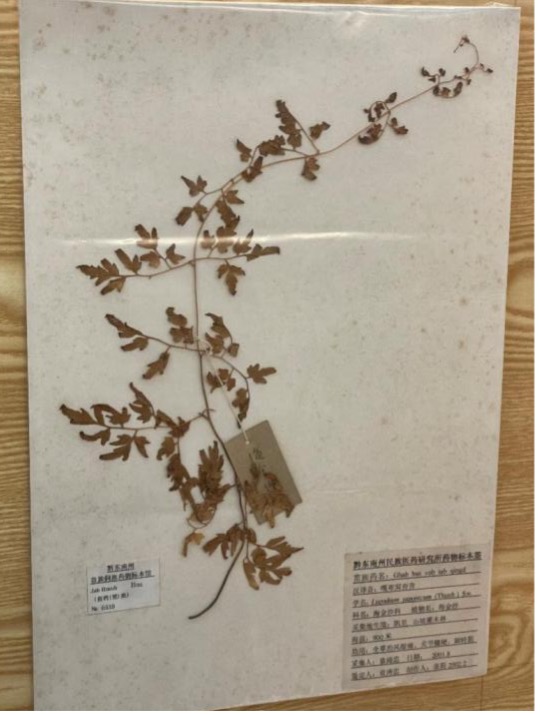

“海金沙”在苗医中常被用于预防脑梗死,强调其改善血液循环和防止血栓形成的作用;而在中医体系中,海金沙主要应用于泌尿系统结石的治疗,属于利尿通淋类药物。

“马鞭草”,苗医将其作为接骨良药,广泛用于骨折、跌打损伤的康复,而中医则归类为清热解毒药,用于治疗热毒症状。

“接骨木”,中医用于骨折、跌打损伤、风湿痹痛等症。苗医除了风湿关节骨症,还将其应用于黄疸、荨麻疹、水肿等病症。在使用时,中医常里0.5~1两煎服、研末冲服或外敷;而苗医则多生用接骨木,捣碎或熬制音药外敷工患处,用量随病情经验调整。苗医依据自身经验和生态环境形成了独特的用药路径。

苗医药标本博物馆的海金沙标本 图源:远行客

苗药在对药物的命名上有浓厚的民族文化特色。

苗药以直观形象的方式命名,采用“以形治形”、“以病命名”的逻辑。例如“鸡脚又”形似鸡爪,用于治疗骨折和骨骼损伤。“脚痛 jia”、“肚痛 jia”(苗语“jia” 是药物的代称)之类的草药则以治疗部位命名。,“经常拿来做药的,那么它的名字就直接称为某某药”苗医告诉我们。

还有些药在苗语中则直接描述它的样貌,“蒲公英,苗语叫‘wok. wok peng’,意思就是抬断了里边会流出汁。”“无刺枣,苗语是豆真贯咯,意思是长在叶子上的果实。”苗侗药标本馆的李老师提到“古人不懂什么命名方式,他们直接把这种植物原本的样子叫出来,这样后人一看就知道是什么草药了。”

这种朴素实用的命名方式极大地方便了民间的口耳相传,也彰显了苗医药与自然生活的紧密结合。其命名方法的直观性和功能性,体现出苗医对自然界与人体病症关系的独特理解,展示了民族医学的多样性与丰富性。

苗药的珍贵之处在于其依山而生、因人施治、灵活实用。它不仅体现了人与自然的相生相依,更彰显了苗族人民在世代实践中所积累的医学智慧。在今天,苗医药不仅在本土广泛应用,也在现代医学面前展现出治疗疑难杂症的潜力与生机。它让我们看见,在守护健康这条路上,传统民族医学同样有着不可替代的价值与生命力。

这些祖辈的智慧,值得被更多人记录、理解、热爱与传承下去。唯有让苗药继续走入当代社会,走入更多人的生活,它才能如山中草木般,代代新生,根深叶茂,永不枯萎。

参考材料:

1. 中华人民共和国卫生部药典委员会.(2005).全国中草药汇编(第2版).北京:中国医药科技出版社.

2. 贵州省民族事务委员会编.(2009).贵州民族常用天然药物.贵阳:贵州民族出版社.

3. 黔东南苗族侗族自治州民族医药研究所.(2003).苗族药物志. 贵州:贵州民族出版社

表情

表情

最热

最热