2025-07-14

2025-07-14

875

875

作者:顾源源

• 益语智库首席战略专家

• 颗粒公益传播发展中心创始人

• 福布斯30位30岁以下的创业精英

• 营销管理类作家,著有《创建一个公益品牌》、《学习型组织笔记》、《创业者需要回答的51个问题》

• 为超过60家企业及公益组织做过系统性的战略设计,并陪伴落地

• 对人工智能业务和数字化流程设计有着丰富的经验

今年上半年,我们一共做了11 场面向公益机构的数字化与人工智能启蒙工作坊,也先后和 120 多家机构的创始人、管理者以及一线同事深入交流。大家最关心的两个问题是:

“不知道现在的AI工具哪个更加适合我们?”

“我们做人工智能和数字化投入多少钱?”

“如果要用数字化和AI,团队需要具备哪些能力?”

夜深人静的时候我常常把和公益伙伴聊的内容杂糅在一起思考。抛开遥远的“人类发展”的问题不谈,我发现几乎所有公益组织在面对人工智能时代时都会撞上三座“看不见、却很要命”的大山。

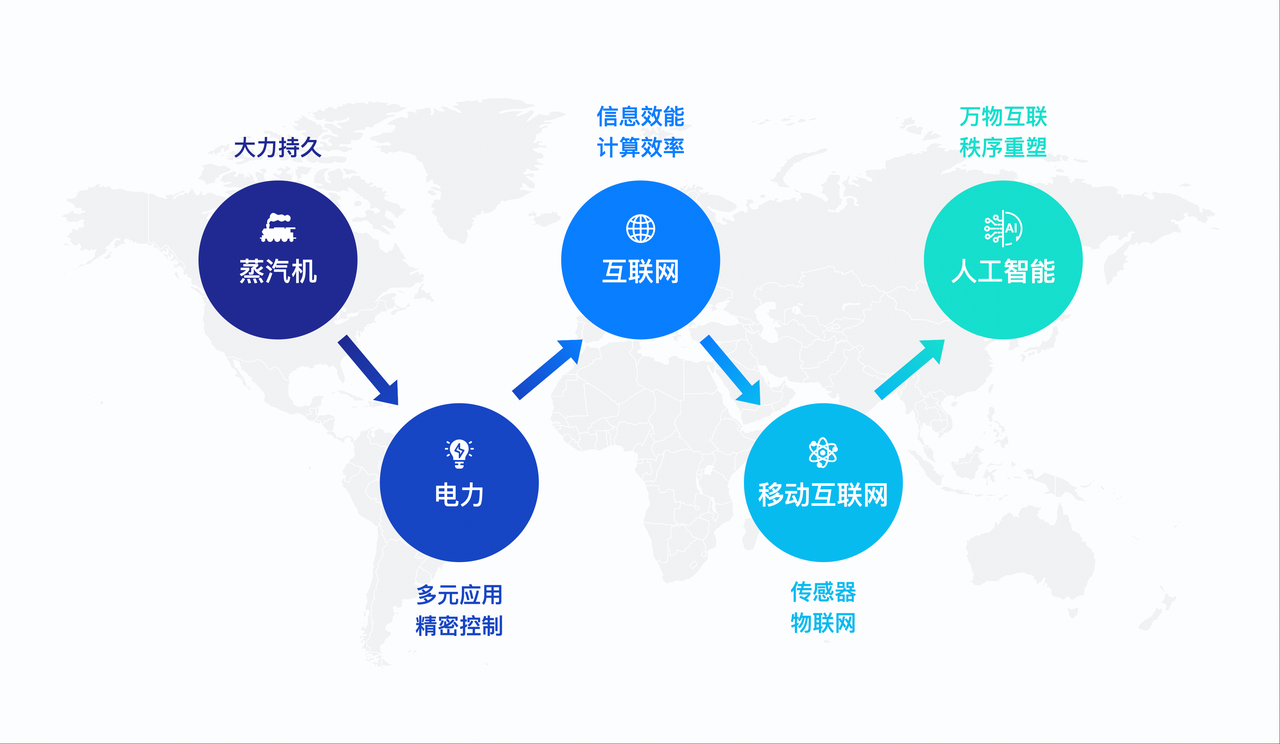

第一座山:认知上把 AI 当成“加速器”,却没把它当成“电力网”

因为大家是从 deepseek、豆包、元气 这些“面向个人效率”的工具认识 AI 的,自然就把它理解成“提质提效的加速器”。所以讨论永远围着“写文案能快几倍”“PPT 能不能自动生成”打转。然而,本次人工智能革命并不是一次简单的效率革命,而是一场底层生产力的变革——就像从蒸汽机时代进入到电力时代那样深刻。如果公益组织希望抓住此次机遇,就不能只满足于效率提升,而必须意识到社会的协作方式、生产模式甚至资源分配方式,都可能因为人工智能的出现而发生颠覆性变化。

这种变革带来的不仅仅是新技术,更是新的社会问题、新的挑战以及新的解决方案的可能性。

举个例子:

以前面对孤独症1V1干预训练:如何用培训和传帮带提升年轻教师的判断力是组织的核心问题。现在AI可以通过学习经验教师的行为逻辑,直接为孩子做能力评估诊断、课程设计,还能把孩子在家表现的行为数据纳入课程设计的范畴。能够实现的效果已经远远超过单个有经验的老教师。因为AI把各科老师的综合评价,孩子的课堂群体互动反应,家庭自主生活的表现全部纳入到课程设计的参考维度中,相当于十几个人的专家团队围着一个孩子转。

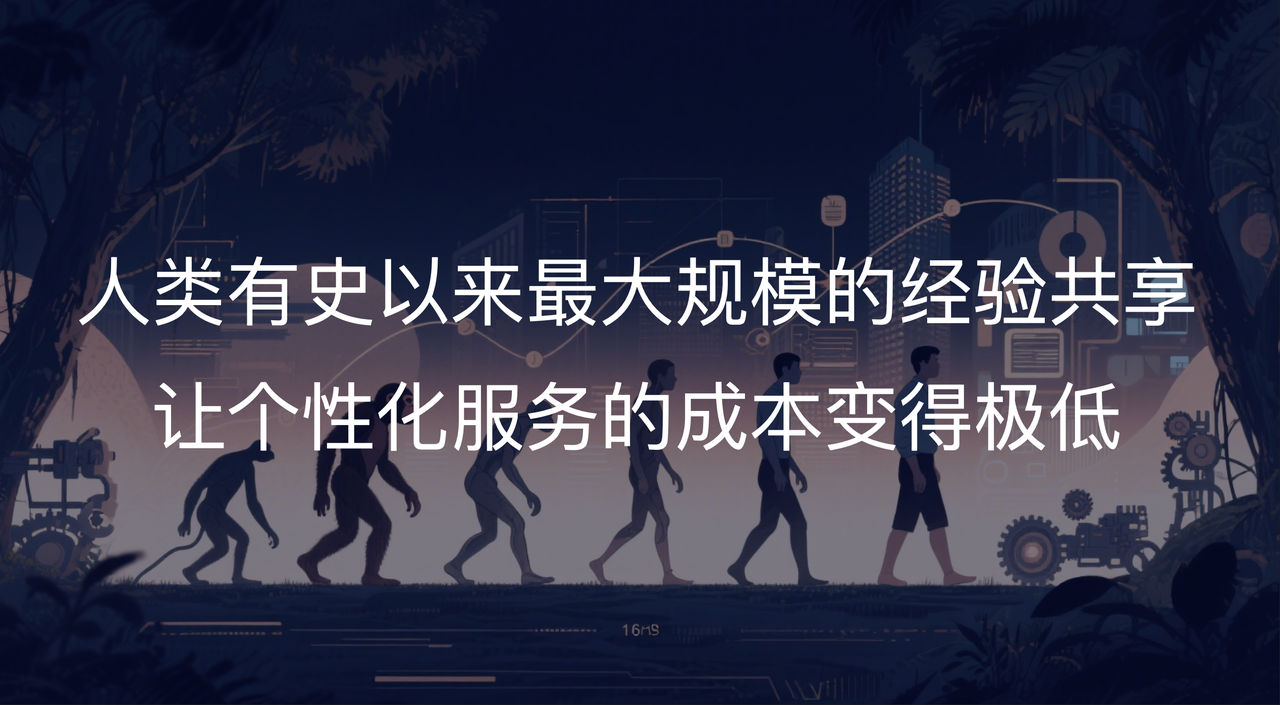

这个案例鲜明体现出Ai的两个价值特性:

最大范围的经验共享

个性化服务的成本变得极低

这种变革带来的不仅仅是新技术,更是新的社会问题、新的挑战以及新的解决方案的可能性。

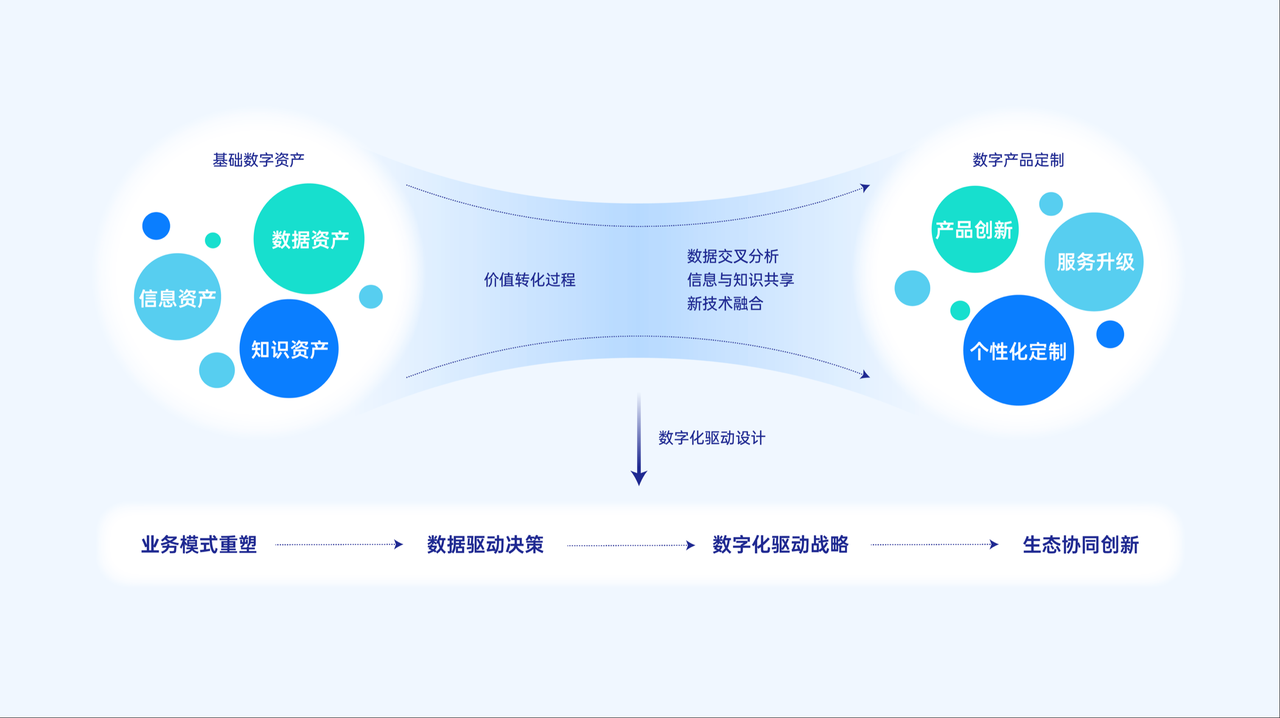

因此,我们在工作坊中特意提出了对数字化的理解应分为三个层级:

• 第一个层级:视数字化为工具,提升现有工作的效率。

• 第二个层级:把服务过程产生的数据、知识、经验转化为数字资产,通过数据与人工智能技术,创造数字化的公益产品或服务。

• 第三个层级:以数字化和人工智能为基础,重新思考公益组织的整体战略,预测未来可能出现的新社会问题,并提前布局。

例如,未来随着医疗科技的进步,可能出现新的社会问题如医疗公平性,而一些现有的问题如罕见病的治疗,也可能得到快速解决。这要求公益组织要有更前瞻的战略布局。

第二座大山:组织还在用“资源调配+服务”逻辑设计项目

中国的公益行业源自救苦救难,尤其是在汶川地震之后成立的公益组织,绝大多数以资源调配和服务为核心,依靠第三次社会分配来解决社会不平衡问题。这一模式在工业化转型进程中颇为有效,但随着社会进入后工业时代,单纯靠资源分配和提供服务的逻辑正逐渐失效。

为什么在后工业时代开始失效

1.供需两头都发生了质变:

供给端,社会资源、价值观已高度分裂成碎片化,批量整合社会资源的难度和成本大幅增加。

需求端,困境人群面临的是系统性结构问题,单一资源无法带来改变,只会让公益组织越陷越深。

2.经验和专业知识被短视频稀释:过往给居民和村民带去的很多知识和经验在今天都可以通过短视频获得,组织专业形象会被瓦解。

3.服务模式本质是“卖时间”:规模越大,成本线性甚至指数上升,组织的经营风险也随之上升。

新思路:从“单一服务”思维升级为“产品+服务”思维

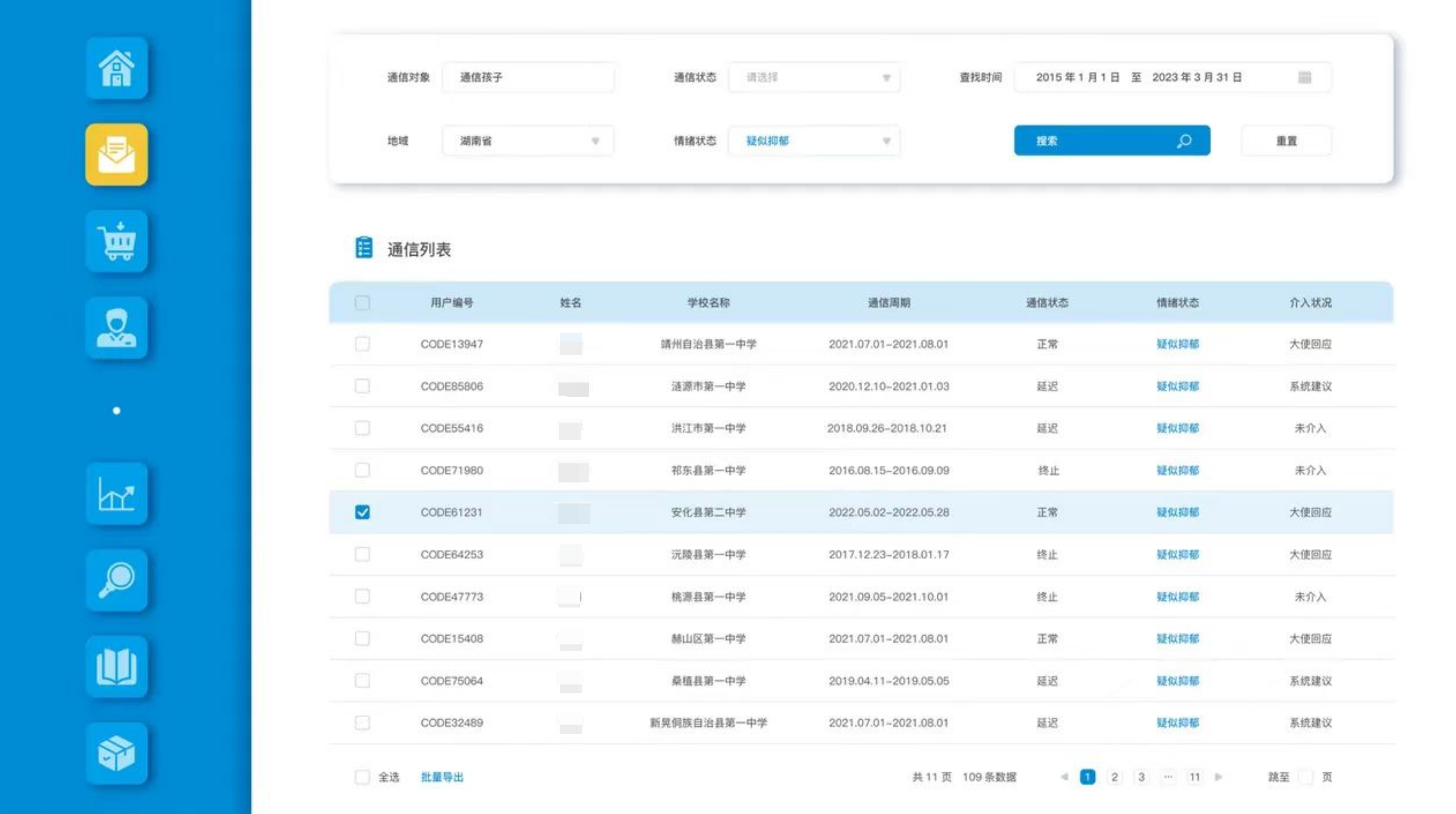

面对这些挑战,公益组织需要转变思维模式,从传统的服务思维升级为产品+服务思维。以技术和数据为核心,开发出数字化公益产品。服务开展过程当中积累的数据可以成为组织区隔于同类服务的核心竞争力。这类产品可以实现更低的边际成本和更广的覆盖范围,显著提升公益项目的效率和效果。 例如,蓝信封一直坚持手写书信的基本原则,AI多用于运营,即对相关方提供精准服务。比如利用AI从通信中快速筛查疑似抑郁症的乡村儿童,对写信的大使提供AI精准的写信辅导,同时报备学校支持开展相关心理健康工作。在没有AI介入之前,均为人工筛查,时效很慢7-14天,错误率很高,现在是AI初筛+人工复核,时效控制48h并保障高精准度。这对于书信志愿者就是很好的志愿服务产品,而对于当地学校则是很好的心理健康活动。

第三个隐形障碍:组织转型路径不清晰,管理者心存焦虑

当代公益组织中具有决策权的创始人或管理者,基本都是有经验的老舵手。但面对全新技术时难免容易感到陌生甚至犹豫。他们清楚人工智能的重要性,但又不知道具体如何切入,充满了渴望和焦虑。

我们的经验是,应循序渐进,分阶段推进数字化转型:

1. 首先开展数字化启蒙,让大家不再惧怕新技术,让小伙伴清晰AI在现阶段和未来分别能为组织提供什么价值。

2. 接下来不要急于战略性转型,而是先梳理现有业务,找出与新时代需求之间的差距,明确转型的切入点。

3. 最后从小的数字化单元开始,逐步积累经验,培养人才和组织能力,最终形成清晰的数字化战略路径。

让人回归真正的价值

月底我们将和百余家优秀的基金会秘书长共聚贵州,讨论公益慈善与人工智能。但有一点是确认的。AI在公益慈善领域的最大作用,是将人类从重复、机械的工具属性中解放出来,让我们重新发现并回归到人的本质价值——感受、陪伴与创造。未来的公益慈善将不再仅是资源的给予或服务的延续,而是人类真情与智慧的深情交汇,是科技温暖人心、创造无限可能的新时代篇章。

来源:公益慈善论坛

图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热