2025-07-08

2025-07-08

1665

1665在江西萍乡的矿区村落里,62岁的陈伯伯正对着制氧机大口喘息。这台由公益组织捐赠的设备每天需要运行5小时,每月60元的电费也成了他家庭支出中的固定负担。“干了20年挖煤,现在连种地的力气都没有,儿子在外地打工,赚的钱还不够我住院吃药。”

尘肺病患者有时必须依靠吸氧机来缓解呼吸困难的折磨|图源:远行客

陈伯伯的遭遇并非个例。在萍乡,像他这样因尘肺病失去劳动能力的农民,正陷入“因为疾病而陷入困境,进而很难负担医药费”的恶性循环。在调研中我们了解到,萍乡的尘肺病患者每年平均住院4至7次,自费医疗支出高达1万至3万元(如果有医保,可以报销90%)。加上劳动收入中断和家庭照料成本,大多数患者家庭正面临深重的经济危机。这些曾用血肉之躯支撑起城市建设的劳动者,如今却被疾病拖入经济的深渊。

医疗支出与收入断裂的恶性循环

尘肺病的不可逆性导致患者呼吸困难、体力衰退,无法从事任何需要体力的工作,使家庭收入出现断崖式下跌。然而,长期的医疗支出却持续累积,造成沉重的经济压力,收支失衡问题尤为突出。

阮阿姨的丈夫自2019年底确诊尘肺病后,完全丧失劳动能力。此前他们家庭年收入约8万元,如今仅靠子女打零工维持收入。2个儿子年均收入在5万元以上,但他们自己的小家庭负担较大(各有2个孩子),一年下来仅能存储1-2万元。更严峻的是,她丈夫因反复发生气胸,每年住院7至8次。仅2023年端午节后的一次手术,就花费10余万元,自费部分超过5万元。她无奈地说:“发一次病,全家都走不了,住院都住不起了。”

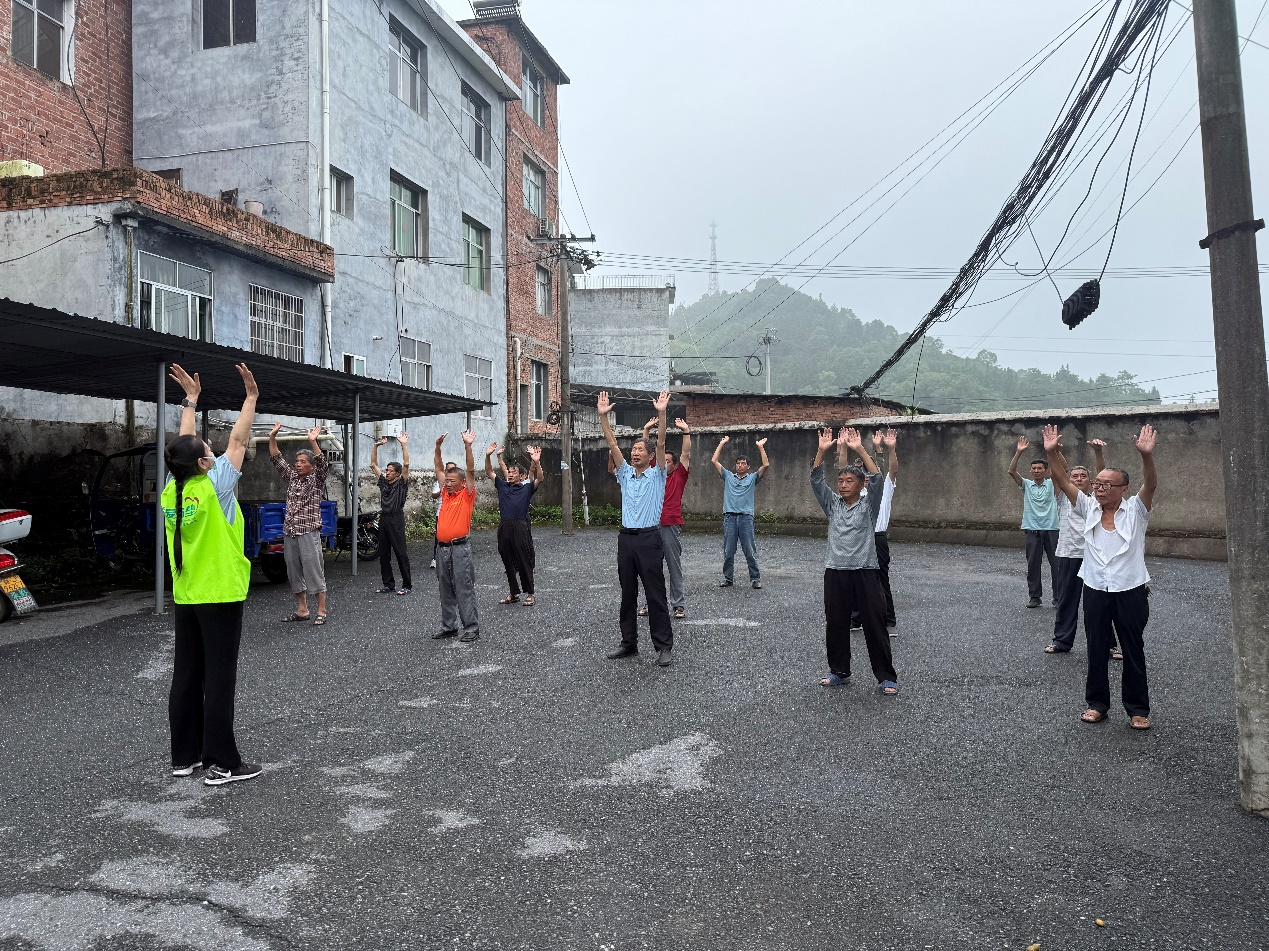

尘肺病患者无法从事高强度的体力劳作,日常锻炼也需适度,避免剧烈运动|图源:远行客

一些尘肺病三期患者的身体状况更为脆弱。我们采访的刘伯伯,因罹患尘肺病三期,生活已无法自理,连做饭、洗澡等基本生活都需要家人协助。在这种情况下,患者根本不可能胜任任何体力或长时间的工作,传统依靠体力劳动的就业路径完全中断。

尘肺病农民多数无法稳定就业,也缺乏拓展新收入来源的机会,导致尘肺家庭在经济恢复上缺乏可持续的路径。他们大多在年轻时务工时并不了解或意识到粉尘的危害,普遍文化水平不高,且因尘肺病限制,难以转向技术含量较高的工作。

坊楼康复中心是萍乡今年刚落成的一所康复机构。一些尘肺病患者在中心告诉我们,他们除了挖煤几乎没有其他技能。如今,因尘肺病无法下矿,再加上身体和技能受限,难以找到其他工作,屡屡碰壁。

当然,也有部分尘肺家庭尝试从事轻体力劳动,但这类工作往往难以持久,且收入微薄。比如,一位名叫冬莲的阿姨,她的丈夫虽目前为尘肺一期患者,却同时患有脑出血,仍在县城做泥瓦工。为补贴家用,冬莲阿姨曾在矿井上打零工,为矿工制作一日三餐,每天能赚80元。然而这份工作仅是临时性质,如今因矿井查封而已经失业。

王阿姨的丈夫陈道友,从20多岁起就在煤矿工作,干了30多年,40多岁时患上尘肺病。过去,家庭主要依赖丈夫的收入。如今夫妻二人靠组装雨伞维持生计,每天能赚50到60元,一个月大约1000多元。这些收入并不稳定,完全依赖销售和订单的多少。

尘肺妈妈|图源:远行客

此外,尘肺家庭的教育、养老等基本生活开支也被迫压缩。

例如,尘肺病患者陈伯伯每月仅能领取100至200元的农村养老金,这笔钱连基本生活开支都捉襟见肘,更无法覆盖每月600至1000元的药费。

我们还采访到另一位洪奶奶。她的丈夫因尘肺病三期,需要全天候护理,她本人必须全程照顾丈夫。家中经济主要依赖儿子在九江打工的收入,但儿子同时还要抚养两个正在读书的孩子。为了支付高昂的医疗费用,这些家庭不得不削减对子女教育的投入,老人的养老保障也被迫挤占,形成“医疗负债—教育缺位—养老无着”的恶性循环。正如尘肺妈妈合作社里一位母亲所说:“希望孩子能好好读书,不要走我们这一代的老路。”

困境的根源:尘肺农民的三重经济绞索

尘肺病不仅蚕食着患者的呼吸,更以经济枷锁将很多尘肺农民及其家庭拖入深渊:劳动能力的彻底丧失、医疗重负的持续碾压,以及家庭照料的被迫牺牲。

首先,尘肺病使患者失去劳动能力,无法继续从事任何重体力工作。

尘肺病不可逆地摧毁了患者的身体机能。62岁的陈伯伯,在煤矿工作了20年,如今却“连种地的力气都没有”。更为严峻的是晚期患者,如46岁的刘先生,体重不足80斤,生活无法自理,连做饭、洗澡都需要家人协助。曾经赖以为生的重体力劳动道路被彻底斩断,家庭收入骤降,“儿女在外地打工”的微薄收入成为全家的唯一支撑,经济根基已然崩塌。

其次,尘肺病治疗周期漫长、费用高昂,医保报销比例又低,导致家庭自付负担沉重。

由于尘肺病的特殊性,患者一旦发病,往往终身与疾病相伴。在坊楼康复中心,我们采访到刘伯伯,他已与尘肺病抗争20多年,每年需住院六到七次,每次就要花费两三千元住院费,若出现气胸需要手术,花费更高。

多数尘肺农民曾经没有签署劳动合同,无法申请正规的工伤或职业病医疗保障,而自费购买的农村医保每年仅需缴纳400元,也只能报销60%至70%的费用。三医院呼吸与危重症医学科的刘主任介绍,尘肺病尚未被纳入慢性病管理,医疗保障覆盖面严重不足;同时,针对尘肺病本身缺乏有效药物,若并发肺癌、肺结核等疾病,治疗费用更为高昂。即便有医保,自付部分依旧是沉重的负担。

第三,尘肺病不仅摧残患者本身,也迫使部分家庭其他成员为了照顾病人或补贴家用,不得不放弃工作或教育机会,进一步削弱了家庭的经济能力。

尘肺病晚期患者往往完全失去自理能力,迫使健康的家庭成员(多为配偶)投入全部精力进行照料,从而失去外出工作的机会,进一步加剧家庭困境。我们采访到的晚香奶奶,她的丈夫因晚期尘肺病基本丧失行动能力,日常生活,包括洗漱、进食、如厕、夜间翻身和拍背排痰,都离不开她的照顾。她无奈地说:“几乎没有时间去工作,丧失了赚钱的机会。”即便家里有田地和鸡鸭,她也因照料丈夫无暇打理,田地只能请侄子代为照管,自家产的鸡蛋鸭蛋,也都留作补充丈夫的营养,无法对外出售。

当健康成员被病榻束缚,家庭便失去了开拓新收入或提升教育水平以摆脱经济困难的可能。

来自公益组织的支持

为缓解尘肺家庭的经济压力,公益组织正在尽力为他们提供多方面的援助,包括医疗救助、教育支持和替代性生计等。

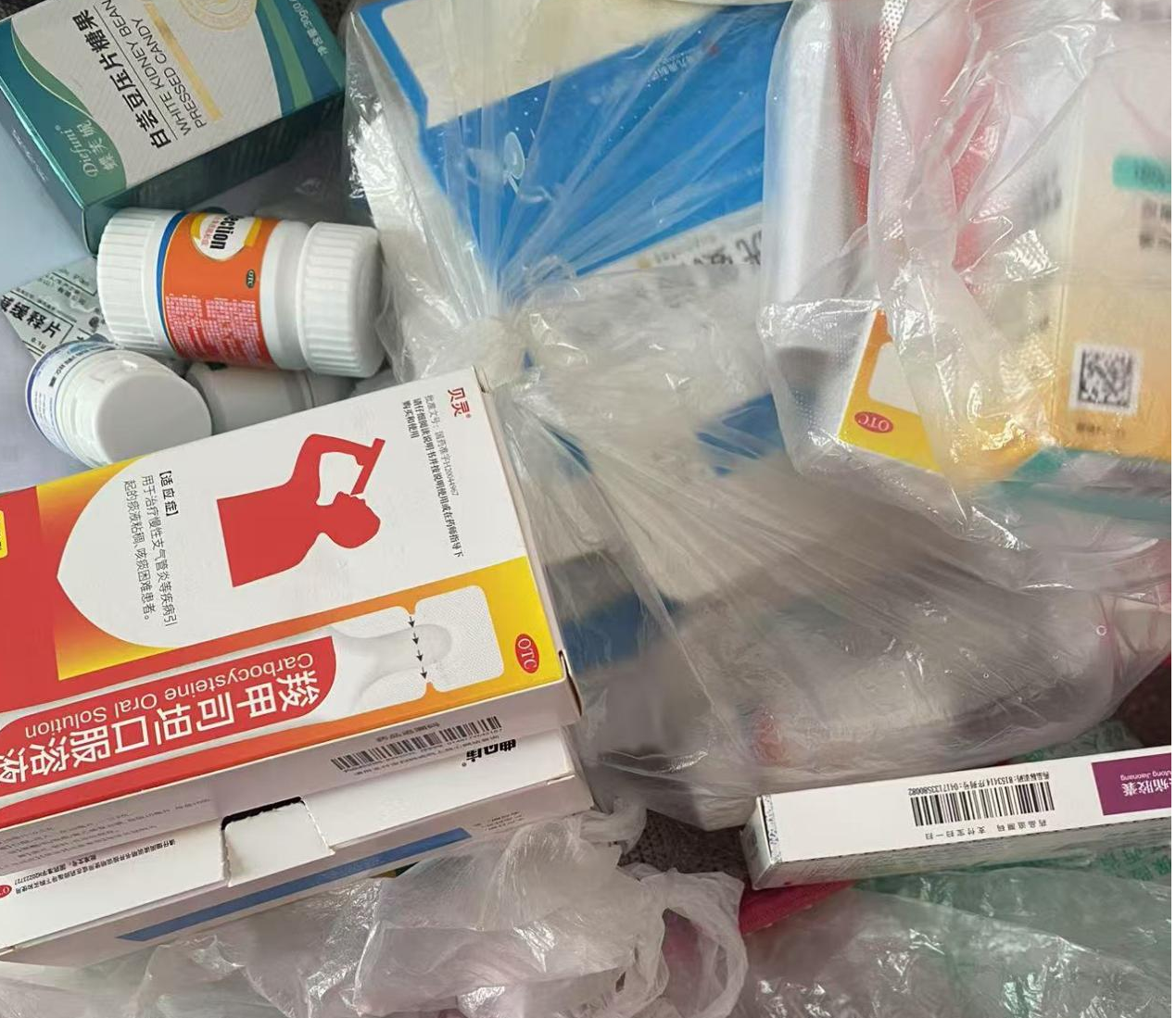

在医疗援助方面,公益组织大爱清尘为部分患者家庭捐赠制氧机、吸氧管等急需医疗设备,并在定点医院为患者报销最高1万元的住院治疗费用。同时,他们还定期采购营养品和其他医疗用品,以减轻患者家庭的负担。

教育支持是公益组织工作中的重点之一。大爱清尘针对申请助学金的尘肺家庭,按照孩子的不同学龄阶段提供相应的帮扶:小学生每年资助1000元,初中生每年2000元,高中生每年3000元。

例如,今年反复住院数月的陈叔叔,因沉重的医疗费用让全家陷入困境。他的妻子每天打零工,收入只有一百多元,根本无法承担高昂的治疗开销。陈叔叔说:“日子每天都很艰难。”在得知大爱清尘的助学项目后,他们提出了申请。经审核,他读高中的大儿子获得了3000元助学金,读小学的小女儿也拿到了1000元的资助。

在帮助家庭创收方面,当地公益组织也采取了创新举措。在莲花县南岭村,在地公益组织行健公益协助成立了“尘肺妈妈合作社”,支持尘肺患者家属通过种植、养殖等方式实现经济自救。她们种植洛神花,制作果酱、辣椒酱、成皮、酸菜等本土农产品,通过线上线下销售,实现了一定的收入增长。

在南岭村,总能看到晚香奶奶忙碌的身影。她的丈夫因尘肺卧病在床,她便每天独自种菜、养鸡鸭,还参与合作社的各种活动。当志愿者问她这样累不累时,她微笑着回答:“只要人还活着,就得干活啊。现在家里的男人干不动了,我就得顶上。”说这话时,她脸上带着笑容,显得那么乐观,尽管肩上的担子对她来说,依然无比的沉重。

表情

表情

最热

最热