2025-05-06

2025-05-06

1187

1187

小镇大门,“金寨星星小镇”几个字出自小满的手笔。

小满最近一次剪头发是在4月19日,过程很顺畅,这把他妈妈余华高兴坏了。

今年30岁的小满,是一名中重度孤独症患者。作为星星小镇的第一位居民,他已经在安徽金寨生活了8年,对剪刀“脱敏”是他来这里后取得的进步之一。

小满所在的星星小镇位于安徽金寨,是一个由多位家长共同出资入股,为自家孤独症孩子打造的终身托养社区。30位从16岁到34岁年龄不等、程度不同的孤独症青年,从全国各地来到这里,在一起集体生活、学习和劳作。

按照规划,他们将在这里度过余生。

一群被称为“孩子”的青年

9栋楼房,加上中心花园,构成星星小镇的主体。进入大门,首先印入眼帘的是花园,左边有两栋家长公寓,右边是食堂和体育馆。再往里走是一片操场,操场背后连着工作坊。3栋宿舍楼则藏在小镇的最深处,那里可以容纳126位孤独症孩子。

孩子——这是照料者对这群年轻人的普遍称呼,虽然他们中大多数人已经成年。

每6个孩子组成一个“小组家庭”,共享一层楼。每个楼层有一个公共的大客厅、洗漱间和卫生间,每个孩子独享一个近15平的卧室。每层楼里还设有一间“安静小屋”,用于孩子们的“安静训练”和情绪发泄。

每个小组家庭配有4名老师,负责孩子们的生活起居和行为训练。孩子们以小组为单位,大部分时间都在社区内过着集体生活,这被称为“社区生活”。

孩子们在老师的带领下帮厨备菜。

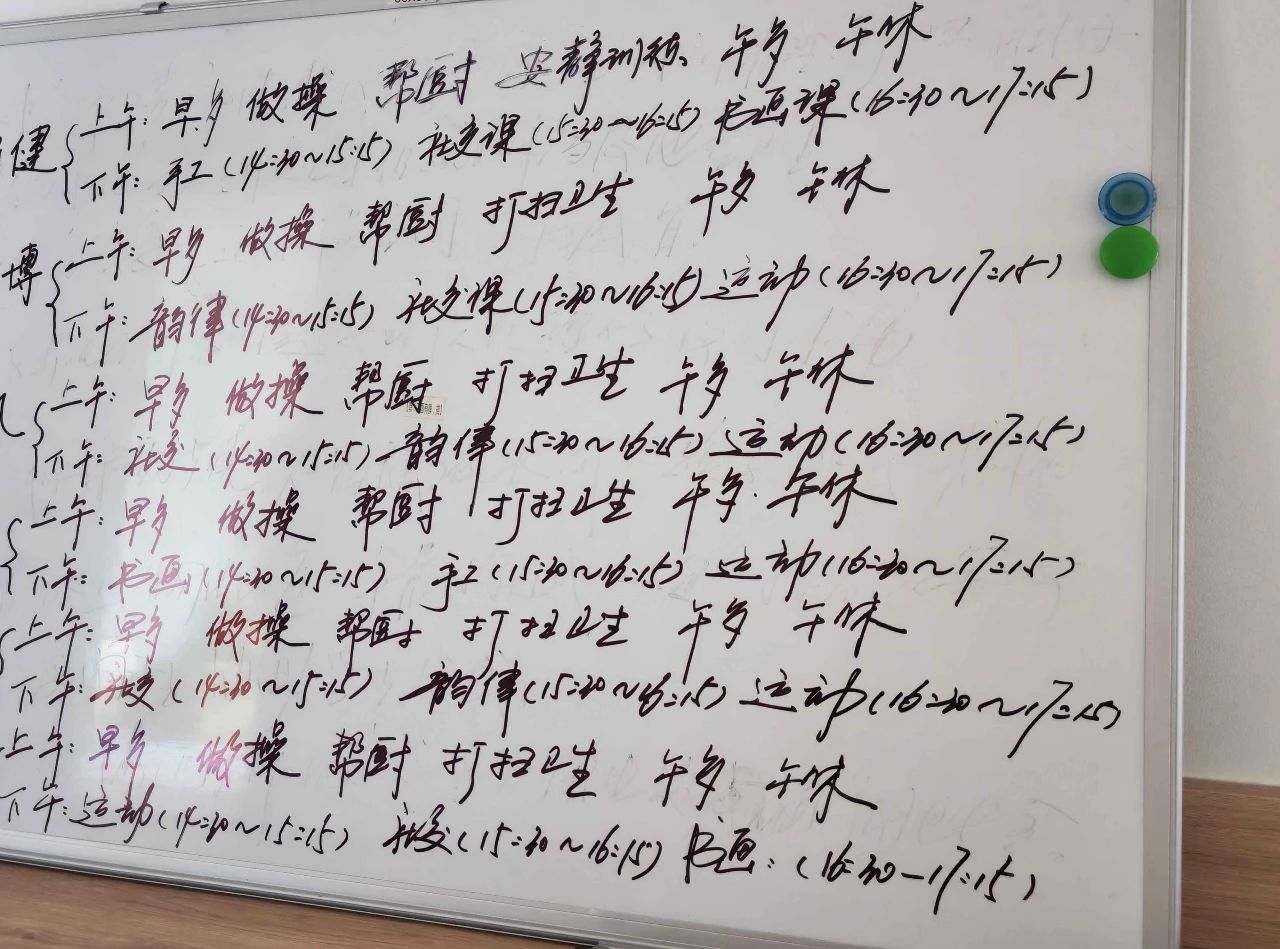

社区生活由劳动和学习两部分组成。早操和早餐过后,每个孩子都会在老师的带领下,参与帮厨或打扫卫生。洗菜、备菜、洗碗,几乎每一项工作都会被拆分成多个环节,以便孩子们分工合作。比如:洗碗有人专门负责把碗放进水池浸泡好,下一个孩子负责把浸泡好的碗放进洗碗机,再后面擦干水分,把洗好的碗摆放整齐。

每个孩子的能力程度和训练重点各不相同,有的已经完全能独立完成任务,有的需要老师手把手地教,有的则需要老师不断地提醒,才能把注意力拉回到手头工作上,比如给土豆去皮,用小工具刨丝,手撕蘑菇,把豇豆折成小段,切菜,等等。

无论什么程度的孤独症的孩子,都能领到相应的任务。“每个孩子都应该被公平对待,不能只给高功能的孩子机会。”金寨星星小镇董事长余华说。

这一方面让每个孩子都有事可干,有机会发挥作用创造价值,另一方面也减轻了小镇的运营成本。现在,整个小镇除了家长公寓外,所有楼层的卫生都由老师带领孩子们完成。每顿需要供五六十人吃饭的食堂,只有两名全职厨师,很多工作也都是由老师带着孩子们来做。

午休后,孩子们会进入兴趣班学习。小镇目前设有7类课程:运动、书画、烘焙、韵律、手工、务农和社交课。老师们会根据每个孩子的兴趣和特点,为每人下午安排三节课。小满擅长书法,从2009年,余华就发现写书法能让他安静下来,这个爱好便持续至今。小镇上处处可见孩子们的书画、剪纸和手工作品。小满的作品以书法居多,大门上“金寨星星小镇”几个字,便是出自他的手笔。

很多人说星星小镇是一群家长为自家孤独症孩子打造的“乌托邦”“桃花源”,余华和星星小镇个训主管孙军都不认同这种说法。

“小镇有围墙,但不是建一所高墙将孩子‘圈’起来。”余华说。尽管孤独症孩子存在不同程度的社交障碍,但家长和老师还是希望他们尽可能地融入社会。为此,小镇设置了每周一天的“家庭日”以及每年两次的集体长途旅行,这又被称作“社会生活”,意在保障孩子们安全舒适的前提下,让他们走出小镇,乘坐公共交通,进入公共场合,尽可能地接触真实世界,丰富生活体验。

“家庭日”可以说是孩子们的休息日,这天,社区的一切劳动和课程都暂停,食堂也不开。孩子或被家长接回家,享受亲情陪伴;或留在小组内,由老师带领着外出理发、聚餐、购物、逛公园、看电影……

此外,小镇老师还经常带孩子们去参加义卖、演出等活动,尽可能地让孩子们展示才能。甚至,余华和几位主管还曾带过几名高功能孩子去和附近的工厂洽谈,为他们寻求就业机会。

孤独症孩子“千人千面”,并且,任何一点场景转换可能都让他们难以适应。因此,每个孩子进入小镇后,都要先进行一个月的一对一个别化训练(简称个训),小镇人称“家计划”。

这一个月里,个训老师会先对孩子从生活自理、问题行为、安全意识、社区生活、社会生活这5大方面进行评估(未来还将加上就业评估),然后给孩子匹配合适的小组家庭,定制个性化的作息和训练表,再根据照护难度确定托养费。

星星小镇小组运营主管孙军,孙军2020年加入小镇后,见证了很多孩子的变化。

有孩子来小镇后,作息规律了,一年减重100斤;有孩子停下了攻击行为;有孩子刚来时对包括米饭在内的一切白色食物过敏,现在能吃米饭了;还有一个孩子,刚来时每到帮厨时间他就不动,现在已能独立用工具绞土豆丝了,这个蜕变用了两年……“这就是时间的力量,我们看不见时间,但始终相信时间的力量。”孙军说。

孩子每一点微小的进步,都让老师和家长倍感欣慰。而如果要问这些孩子的父母,为什么会把孩子送到这里来?得到的答案基本都是:除了这里,孩子没有合适的地方可去。

接下来去哪儿?

“我们讲孤独症,第一句话就是‘病因未明,终生无法治愈’。”中国精神残疾人及亲友协会副主席、孤独症机构服务协会会长郭德华博士分析道。

有研究显示,由于社交障碍、行为刻板等特征,孤独症谱系障碍者中仅有20%的人成年后能独立生活和工作,约32%的人在日常生活中需要一些辅助,而48%的人都需要照顾,甚至需要长期安全护理。

孤独症患者在不同年龄段,有着不同的服务和支持需求。我国对于孤独症患者的服务按照年龄分为三个阶段:第一个是学龄前阶段,针对7岁以前的儿童,叫康复干预阶段;第二阶段是学龄教育阶段,这一阶段主要针对应试教育,主要针对7~16岁;第三阶段是学龄后期阶段,包括孤独症的职业教育、就业支持及生活安置,针对16岁以后。

“这三大阶段环环相扣,一个阶段做不好,就会导致后续阶段陷入更大的困难。所以,我们一直在提,要为孤独症人士打造全生涯或者叫全生命周期的服务体系。”郭德华说。但他同时提到,这个体系在我国还不完善。

目前,我国对孤独症家庭的政策支持侧重于小龄患者。三大阶段中,学龄前康复做得最好。只要发现了学龄前患有孤独症的孩子,理论上都能找到康复的地方,因为国家有一定的资金支持和补偿。

而另两个阶段,特别是学龄后阶段,还严重缺乏相关支持。“尽管近年来国家政策在不断完善,社会支持体系在不断提升,针对成人的服务机构数量在慢慢增多,服务质量也在逐步提升,但和真实需求之间还是存在巨大的差距。”郭德华说。这就导致在第二、三个阶段开始后,“接下来去哪儿”就是一个大难题。

小满7岁从幼儿园毕业后,就开始在“接下来去哪儿”的问题上四处碰壁。不过,在父母的不懈努力下,他进入了北京一所普通小学,这在孤独症患儿中已经算是非常幸运。但他的融合教育之路也就止步于小学毕业,因为没有普通初中愿意接收他。2009年,小满进入了北京海淀区培智学校(这是一所隶属海淀教委,针对智力障碍儿童少年开展教育训练的学校)。

2012年从海培毕业后,小满已近18岁,针对孤独症儿童的康复干预机构不再适合他,而针对成年孤独症患者的服务机构又屈指可数,小满再次面临“接下来去哪儿”的问题。

因为没给小满找到合适的托养机构,2012年,余华干脆办理了提前退休,联合其余5位孤独症孩子家长,共同创办了一家叫“康纳洲”的孤独症家庭支援中心。

康纳洲既提供针对小龄孤独症孩子的康复干预服务,也为小满这样的大龄孩子提供日间照料。2015年,康纳洲从昌平搬到海淀西四环,余华每天开车来回四小时接送小满,同时还主管康纳洲的财务工作,每天都疲惫不堪。她非常渴望为孩子找到一个稳定的地方,结束这样的奔波。

在我国,孤独症学龄后阶段,即成人服务阶段,包括职业教育、就业支持和生活安置三大块。但郭德华提到,国内给孤独症提供职业教育的学校少之又少。“现在的特殊职业高中、中专,都是针对非孤独症的学生。”客观条件影响下,孤独症群体本身能走到职业教育阶段的人很少,更不要说往后的支持性就业环节。

郭德华提到了一个数据,2015年全国自闭症患者家庭调查中的数据显示,不到10%的成年自闭症患者有工作或被送往托养机构,更多的是待在家里。10年过去了,虽然没有更新的权威调查数据出来,但就郭德华了解到的一些小范围调查来看,这个比例也没超过15%。

这就导致大量孤独症患者在学龄后阶段,处于失学、无业状态。并且,随着青春期到来,很多孤独症孩子开始出现各种行为和情绪问题。“孤独症孩子越大越难带”,记者在星星小镇遇到的所有家长,都这样感叹。

一种理想的方式

从2010年到2015年间,余华的父母相继患重病去世。直面生死,一个问题时常出现在余华的脑海里:“等我不在了,孩子怎么办?”

“不敢死”,这是孤独症孩子家长的普遍焦虑。

为了寻求答案,余华和其他一些家长去海外考察了很多为孤独症家庭提供服务的机构。一趟趟下来,他们终于在日本看到了一个接近自己理想的机构。这个名叫“榉之乡”的机构,是一家由21名家长于1985年发起的成人孤独症养护社区,位于东京近郊。家长们购买了这块土地,建了一个能容纳100多人的社区,涵盖住宿、学习、工作等功能。

最打动家长们的一点是,大龄孤独症人士在这里不仅得到了很好的安置,还可以从事相应的工作。有人做寿司、糕点、快餐,有人用几块木板钉起来做集装箱盒子。还有几位重度患者,在垃圾分类处处理可回收物,“就用一个机器,把易拉罐踩扁,这工作很简单,但它让我们看到,即便是这样重度的孩子,也是有价值的。”余华说。

余华决心做一个这样的机构,最终把地点确定在安徽金寨——这是小满爸爸的老家,一个位于大别山脚下,淮河上游的小城。余华和一些家长们觉得,“这里不仅适合孩子生活,还适合我们养老”。

这样,一座既能为孤独症孩子提供终身托养服务,又能为家长提供养老的双养社区诞生了。幸运的是,建立星星小镇的构思得到了金寨县政府的大力支持,政府还将其纳入了当地的精神文明建设工程。

2017年8月,余华夫妇在金寨组织了一场股东招募会,现场来了100多位家长。他们来自五湖四海,大部分都是孤独症家庭,普遍面临迫切的安置问题。“当时地都还没拿下来,啥都还没有。” 丁丁的爸爸邹建强回忆说。

但就是这样一场“啥都还没有”的招募会,就招来了第一批15个家庭入股参与众筹,共建国内第一个拥有自己土地和物业的成人孤独症永久性康养综合社区。第一批入股家庭缴纳了50万元股本费,并提供50万元借款给小镇,用于小镇的建设和运营。根据计划,当股东超过100人,50万元借款将返还给出资人。

第二批股本费为60万元,其中10万股本溢价是考虑到首批股东家庭承担了更大的风险。等到邹建强2020年11月加入时,被排入了第二批股东。现在,已有74个家庭入股,股本溢价到了50万元。所有股东家庭同股同权。

此外,每个加入的家庭需要提供500万元家庭财产(含房产)证明,以确保自己不在以后,孩子可以在小镇持续生活。余华说,他们考察国内心智障碍者养护成本后制定了这个条款,主要是为了避免如果家庭没有能力承担后期养护费用,给当地政府和其他股东家庭增加负担。

孩子正式入住后,家长还需要根据孩子的程度及照护难度支付每月4000~9000千元不等的托养费。

2019年,金寨星星小镇与当地政府正式签订了国有建设用地使用权出让合同,小镇以较低的价格取得商业服务用地36.1亩,规划建设2万平方米。2021年4月,小镇正式动工。2024年5月30日,星星小镇建成并投入试运营。

漫长的分离预习

来金寨4年多,丁丁的行为习惯发生了很多改变,最明显的变化是他成功戒掉了拖延症,从刚来时的洗个澡要4小时,逐步减至2小时、1小时,现在只需要25分钟。

2020年11月,丁丁的父母刚把他送到金寨时,每个月会抽两三天过来看望他。2023年,丁丁爸爸邹建强在小镇对面的小区租了个房,天天义务监督着小镇的施工建设。到了2024年夏天,丁丁妈妈刘彤也退休了,于是夫妇俩搬入了家长公寓,一家三口正式成为“新金寨人”。

刘彤觉得,自丁丁确诊孤独症以来,现在是他们夫妻俩最轻松愉快的时光。“把孩子托付给他们,我们很安心,也解放了,可以干很多别的事。”刘彤说。

现在,有十几位家长入驻小镇的家长公寓。因为同频共振的困境和需求,他们总能迅速抱团取暖。

而和孩子之间,他们会保持适当的距离。虽然随时都可以见面,但丁丁父母只会在家庭日和节假日接丁丁回家。小镇规定,家长接孩子只能在楼下接,一是为了不干涉孩子在新家的生活,二是为了不打扰其他孩子。“如果家长去小组里接孩子,别的孩子看到了,可能就会想‘我爸妈怎么不来接我’,从而情绪波动引发问题行为。”余华说。

只要天气允许,每天晚饭后,老师们都会带着所有孩子出门散步两公里,刘彤和其他家长也会跟在队伍后面,一起走路锻炼,但他们只会远远的看着孩子们。遇到自家孩子,只会打个招呼,若在小镇内部遇到,家长会对孩子说个“再见”,然后各回各“家”。家长所做的这一切都是为了让孩子适应新家,习惯由老师而非父母照料和陪伴的生活,为终将到来的告别,做一场漫长的分离预习。

今年以来,小镇每天都能接到大量咨询电话。其中有一通电话让余华颇为心酸,一位40多岁的高功能孤独症患者对她说:“我也想来你们这,但我没钱。你来深圳办一家免费的机构吧,这样我就住得起了。”

余华也常听到网上有人议论,他们这个机构是“富人的游戏”“有钱家庭才住得起”。余华也坦言,“我们确实不是一家普惠型的机构,也确实救不了太多大龄孤独症孩子。”

大龄孤独症患者的安置和养老,目前仍是一个难题。而星星小镇的尝试和探索,对于整个社会回应这个难题有着积极的意义。“这些家长的积极探索值得鼓励和支持,也能给其他孤独症家庭带去鼓励和信心。他们共享、共治、共同运行,还有他们首创的‘双养模式’,都具有启发和参考意义。” 中国精神残疾人及亲友协会副主席、孤独症机构服务协会会长郭德华评价说。

郭德华也指出,这种模式下,家庭要承担的费用很高,确实不是一般家庭承受得起的。而且也充满不确定性,所以推广复制的难度很大。

星星小镇并非国内首个家长发起的互助式孤独症托养机构。郭德华曾在2018~2019年做过全国摸底调查,当时大概每个省都有3~4家家长自发组织的托养机构。“但实话说,大部分托养机构,尤其纯民间的,都活得不咋样。”郭德华说,“由于国家政策覆盖不完善,对大龄孤独症患者的支持严重不足,这个问题单靠家庭或者机构,是没法很好解决的。所以,我们呼吁政府尽快出台相关政策。”

而在星星小镇,大家还在努力探索更多的可能性。比如,考虑到家长去世后,孩子的养护费用及监护问题,家长们还在探索特殊需求信托的模式,并成立了一家叫“恒爱”意定监护服务中心的社会组织。他们希望通过自己的全力托举,换回孩子一个有所托付的未来。

小镇进门右手边原本是个小荒坡,被小镇租过来开发成了农场,已经可以给小镇食堂供应部分蔬菜和鸡蛋。师生们亲手种下的桃树苗已开始挂果,它们将继续在这片土地上扎根、生长,吸收阳光雨露,也经受雨打风吹。

表情

表情

最热

最热