2025-05-06

2025-05-06

1061

1061“这是社会资金首次进入文物科技领域的专项捐助。”

日前,腾讯宣布向中国文物保护基金会捐赠1亿元,主要用于支持国家文物局和国家自然科学基金委员会共同设立文物联合基金,着力解决考古和文物保护利用中的关键科技问题,推动文物科技创新和人才培养,为文物事业高质量发展提供科技支撑。

捐赠签约仪式

在捐赠签约仪式上,中国文物保护基金会理事长刘玉珠表示,长期以来,腾讯与中国文物保护基金会建立了深度合作关系,此次捐赠“是社会资金首次进入文物科技领域的专项捐助”。基金会将在国家文物局的指导下,围绕文物保护利用领域的基础理论和关键核心技术方法问题开展重大基础性、前瞻性和创新性研究。

“科技+文物保护+公益”,这些元素的碰撞也引发了行业关注和讨论。尤其在传统公益慈善领域社会募款进入瓶颈期的当下,看似小众的文保公益却能获得企业亿元捐赠,或多或少让人有些惊喜和意外。不过,《公益时报》记者梳理发现,除了此次捐赠,近年来流向文物保护及相关领域的大额捐赠并不鲜见。同时,随着互联网及数字技术的快速发展,公众参与文物保护或文化传承等公益事业的门槛大幅降低,形式更为丰富多元,因而其吸引的注意力和社会公益资源也日益增多。

“ 小众” 领域 ?

刘玉珠曾在一次分享中坦言,文物保护在公益慈善领域是很小众的,占据的分量也不大,但不可或缺。尤其随着经济社会的持续发展,文物的作用和其本身所产生的影响力与日俱增,成为近些年公益领域的重要亮点。

如果仅从大额捐赠频次、社会关注度及媒体曝光量等维度来看,关注文物保护领域的个人或企业与教育事业、医疗卫生、一老一小等领域相比确实相对较少。

据《公益时报》编制发布的中国慈善榜分析,教育事业、医疗卫生、乡村振兴、应急救灾等领域一直是大额捐赠的主要流向。除此之外,在相关政策倡导和影响下,近年来绿色低碳、生物多样性保护、科研、社区发展及志愿服务等领域也越来越受关注。在这份记录中国大额捐赠的榜单中,明确用于文物保护及相关领域的捐赠并不多。

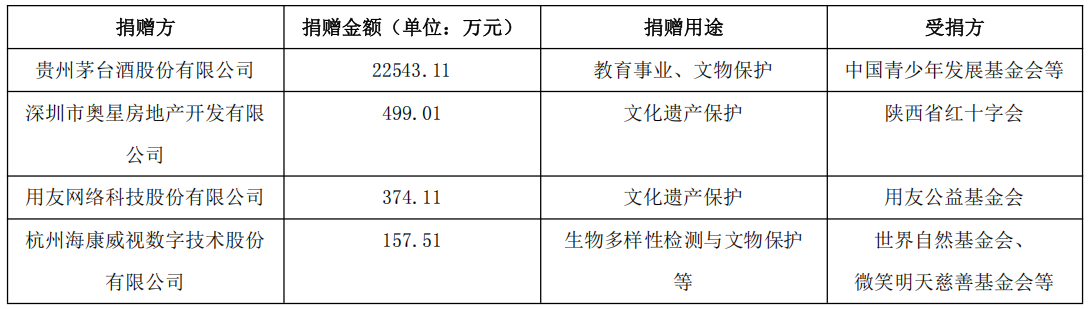

如在第二十届(2023)中国慈善榜榜单中,明确用于文物保护或文化遗产保护等相关领域的捐赠仅有四笔,其中体量最大的为贵州茅台酒股份有限公司,其上一年度实际捐赠金额为22543.11万元,主要用于教育事业和文物保护。其次是深圳市奥星房地产开发有限公司,其上一年度实际捐赠金额为499.01万元,主要用于文化遗产保护。

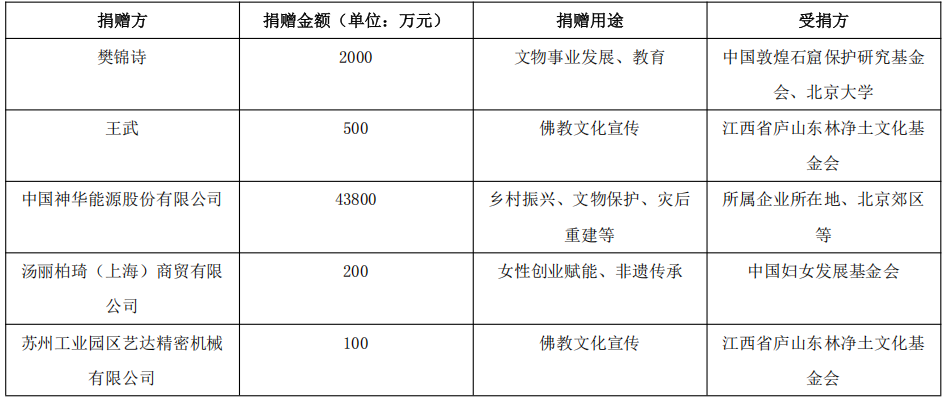

第二十一届(2024)中国慈善榜中涉及文物保护及相关领域捐赠情况

在第二十一届(2024)中国慈善榜榜单中,个人及企业捐赠中明确用于文物保护或文化遗产保护等相关领域的捐赠略有增长,其中最让外界关注的是敦煌研究院名誉院长樊锦诗的捐赠。公开报道显示,2023年5月,樊锦诗向北京大学捐资1000万元,支持敦煌学研究;7月,向中国敦煌石窟保护研究基金会捐资1000万元,设立“樊锦诗基金”,用于推动敦煌石窟保护、研究、弘扬事业和培养急需紧缺人才。

通过榜单分析发现,虽然流向文物保护及相关领域的社会捐赠相对较少,但无论是关注该领域的个人如樊锦诗,还是诸如茅台等大型企业,其都有一个共同特征,即捐赠方与受捐方之间存在较强的关联性,捐赠可持续性也较为明显。

如,樊锦诗从事敦煌文物保护相关工作超60年。上世纪90年代,中国敦煌石窟保护研究基金会成立,她不仅四处奔走为基金会筹措资金,每年还拿出自己的部分收入捐给基金会,并把自己获得的各种奖金捐给基金会。樊锦诗也因2023年的两笔千万元捐赠,和何享健、雷军、张一鸣等一众杰出企业家共同进入第二十一届中国慈善家榜单前五十。

而基于自身企业文化,茅台一直以来都较为关注文物保护和文化遗产传承利用。作为中国文物保护基金会亚洲文化遗产保护基金联合发起方之一,贵州茅台公益基金会于2024年1月宣布分三年向中国文物保护基金会捐赠3000万元,支持上述基金相关项目,共同促进亚洲文化遗产保护事业发展。

因此,即便被戏称为“小众”领域,但并不意味着文物保护对社会乃至公益慈善行业不重要。

记者注意到,近十余年的政府工作报告都提到了加强文物保护和文化遗产传承、利用等内容。如,2024年政府工作报告相关表述为“开展第四次全国文物普查,加强文物系统性保护和合理利用”;2025年政府工作报告表述为“推进文化遗产系统性保护,提升文物、非物质文化遗产保护利用和考古研究水平”。这为更多社会力量通过捐赠等方式支持该领域提供了决策依据。

科技赋能

“科技”和“数字化”,是对腾讯此次捐赠的解读中,被提及最多的两个关键词。如在描述捐赠用途和预期目标时,相关表述为:定向支持考古科学、文物保护、文物数字化与文化传承等领域的科研攻关;通过基础科研与应用研究的接力,探索前沿技术在文物保护中的应用;吸引化学、材料学、计算机科学等领域的科研人员参与,提升文物科技创新水平。

这是互联网企业参与文物保护等公益事业的优势所在。据中国慈善榜分析,在大额捐赠来源中,来自信息技术(软件、互联网等)领域的企业捐赠最为突出,“科技+公益”也为行业发展创造了更多新的可能。

中国文物保护基金会常务副秘书长初迎霞告诉记者,从基金会以往获捐情况来看,来自互联网企业或其他大型企业的捐赠占比较为可观,捐赠额度显著提升。“除腾讯外,还有字节跳动、香港信德集团、泰康保险集团、中国银行股份有限公司、中国长江三峡集团和贵州茅台公益基金会等企业(基金会)进行过大额捐赠。”

她注意到,在国家文物局印发的《关于鼓励和支持社会力量参与文物建筑保护利用的意见》等政策驱动下,近年来互联网企业在关注文物本体修复的同时,也在积极推动文物科技应用。“企业捐赠能够有针对性地填补关键技术研发缺口,提供资金支持和保障。此次腾讯1亿元捐赠中,有6000万元明确用于不可移动文物智能监测系统、脆弱纺织品生物加固剂等五个卡脖子项目。”

据了解,腾讯关注并支持文物保护公益事业已有十余年时间,其和中国文物保护基金会等专业机构的合作也有很深的历史渊源。早在2016年9月,腾讯基金会就宣布捐赠2000万元用于长城保护,并联合中国文物保护基金会设立长城保护公益专项基金。双方还共同发起“保护长城,加我一个”互联网公益项目,成为当时国内首个利用社会资金修缮长城本体的项目。此后,双方合作持续深化,并陆续尝试通过推出《长城绘》科普绘本、《一起修长城》小游戏、“云游长城”小程序等方式,将文物保护与科技融合,探索文物科技保护新方式,增强公众的参与感和体验感,吸引更多年轻人关注文物保护和文化传承。

记者通过中国文物保护基金会年报发现,2021至2023年度,腾讯均对其开展过大额捐赠。其中,2021年度捐赠超2500万元,用于山西灾后古建修缮项目、活态文化遗产保护专项基金等;2022年度捐赠超2000万元,用于河南灾后文物修缮项目、云冈石窟数字重生项目、长城保护公益专项基金等;2023年度捐赠超752万元,用于长城保护公益专项基金、云冈石窟数字重生项目等。

“此次合作通过文物联合专项基金模式,首次将企业资金引入国家文物局与国家自然科学基金委员会的科研框架中,或为未来更多企业参与提供了示范路径。”初迎霞谈到。

建立社会资金参与长效机制

初迎霞在采访中特别提到了公众参与文物保护的重要性。她表示,社会资金的注入能够为文物保护公益事业带来三方面的突破:一是整合更多社会资源,为文保工作提供更多经费支持;二是有助于实现技术攻关,如针对壁画褪色、石窟风化等具体技术难题,加速生物医学、人工智能等前沿技术的应用转化;三是加强公众参与。

“公众参与意味着激活产业联动,让企业通过文保项目实现ESG价值转化,同时企业参与也可提升文物保护的社会关注度,形成‘科技+公益’的良性互动生态。”初迎霞说。

一边是代表前沿科技的互联网头部企业,一边是具有浓厚历史和文化色彩的文保公益事业,两个看似并无交集的领域缘何发生紧密连接?

对此,腾讯的回答是“这是腾讯长期主义战略的延续,也是对历史负责、对未来负责的体现”。

今年3月1日,修订后的《中华人民共和国文物保护法》开始施行。其中明确提出,国家健全社会参与机制,调动社会力量参与文化遗产保护的积极性,鼓励引导社会力量投入文化遗产保护。

对于社会力量参与文物保护事业,初迎霞也表达了自己的期待:在科研突破及模式创新的基础上,一方面建立起社会资金参与的长效机制,避免科研项目因资金断档停滞;第二,加强成果转化标准制定,确保新技术应用符合文物保护伦理要求;第三,拓展国际合作,尤其跨国文物科技攻关和数字资源共享领域合作。

“通过文物联合专项基金未来运营,我们期待建立起持续性的资金投入机制,探索企业技术能力与文物保护需求更精准的对接模式。”初迎霞说。

表情

表情

最热

最热