2024-04-28

2024-04-28

1138

1138

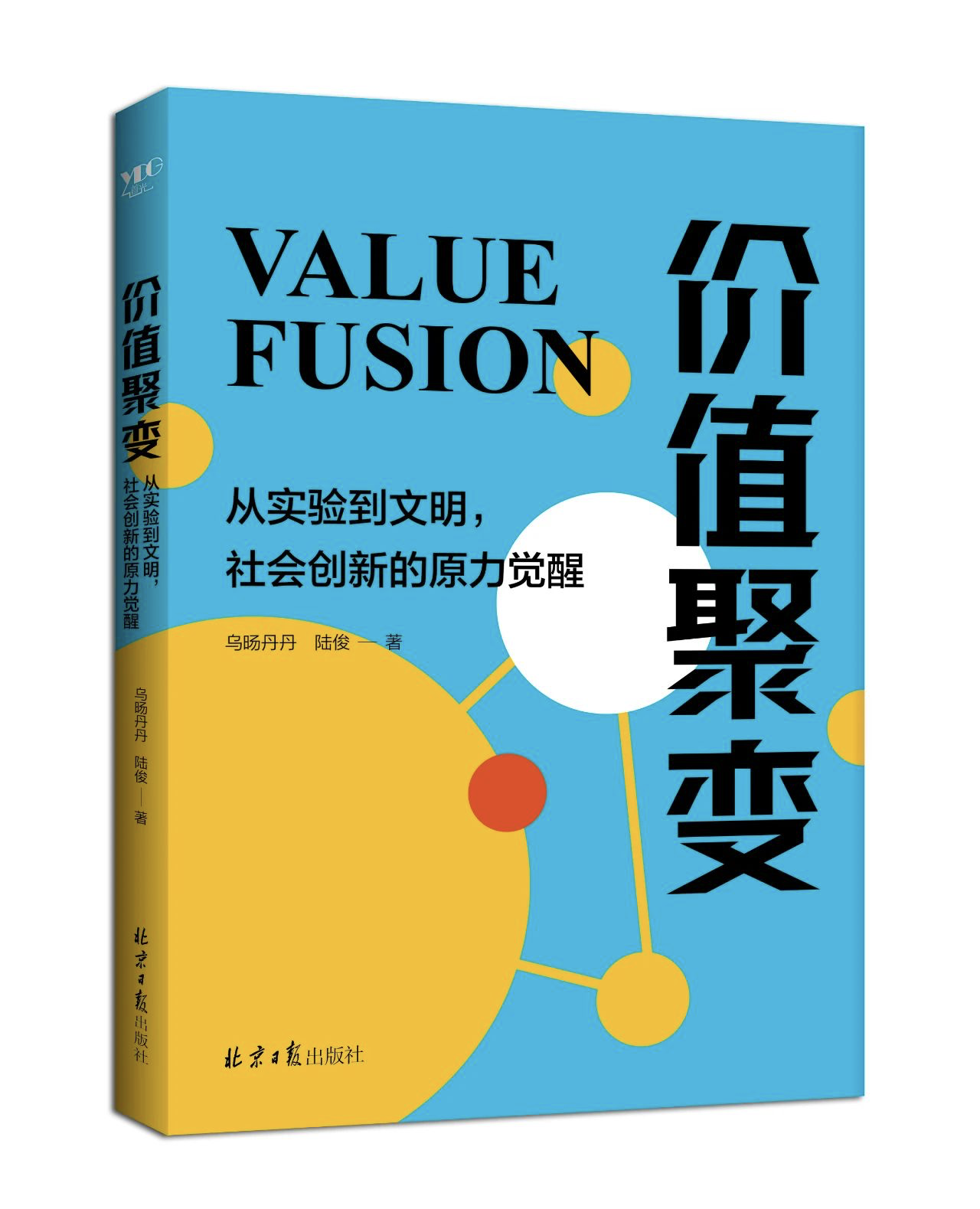

一道光|北京日报出版社 乌旸丹丹、陆俊著

半年多前,在一次访谈中,央视主持入张越问了我一个很有洞察力的问题:“商业向善”是应该更偏向“向善的商业”,还是更偏向“商业的向善”?如果“向善的商业”是指商业如何做好“善”的自己,“商业的向善”是指商业如何参与公益之“善”,我想,前者是本质和结果,后者是起因和途径。

商业是社会的基础,没有商业就无法构建社会生活;公益是社会的方向,没有公益就不能凝聚对美好社会发展方向的探索。“向善的商业”主体是商业,是商业在自身演化中向公益凝聚的美好方向升华,最终成为善的商业。这样,公益精神融于商业而升华了商业,正是体现了公益是社会之盐的本质。

“善”是否可能内化于商业呢?其实,这个问题在70年前德鲁克构建现代管理学的理论大厦时已进入他的视野。经理(企业家)在企业管理上的最高责任和最高境界是什么?他发现,过去人们认为财产拥有者的私利得到满足将会造福于公众;私利与公益是可以分开的,是互不影响的。其实事情并不是这样。

于是,德鲁克在他的现代管理学奠基之作《管理的实践》中一层一层地推论管理者的责任,最后提升到“终极责任”高度的是:商业企业在管理过程中必须把社会利益变成企业的自身利益。新责任要求经理在履行自身职责时,必须考虑到公众的利益,必须使自己的行为服从于道德准则。一旦在履行职责的过程中侵犯了公众利益或别人的自由,那么经理必须能抑制自己的私利,限制自己的权力。因为,企业的私利是由社会公益所决定的。

德鲁克的理想境界在21世纪的实践探索有共益企业、社会企业;有萨拉蒙《慈善新前沿》里指出的“全球公益事业正在经历一场市场革命,将会更加全面、有效地利用金融资源进行社会变革。社会企业、小额信贷、金字塔底部投资和未来储蓄的战略性货币化是这个市场革命的4个最前沿舞台。捐赠不会消失,但市场工具将为公益事业影响的拓展提供关键性支持。”

乌旸和陆俊的《价值聚变》,也是在这个方向上的一种观察、分析、归纳。两位跨界于投资机构和社会组织的80后年轻人,以他们宽阔的知识视野、敏捷的思路、丰富的案例和新锐的语句,为我们展开新型商业主体如何以市场工具为杠杆,以公益理念为支点,撬动社会公平变革之球。他们建构的理论模型、使用的数理公式或他们的表达风格,也许不是所有的读者都能接受,但他们那个“到底是要做世界上最好的产品,还是要为创造最好的世界而做一个产品?”之问,对任何人而言都是直指人心的。

2023年9月3日于北京

表情

表情

最热

最热