2024-01-18

2024-01-18

715

715从西南地区来到北京,大学的丰富生活让韩睿(化名)眼花缭乱。希望能为周围的世界“做点什么”的她,很快投入到了琳琅满目的志愿活动中。

四年时间里,她去农村地区支教,参与养老院的陪护活动,也在医院里做过患者指引。但校内的志愿活动总是断断续续,为了更长期地投入一项公益项目,韩睿通过信件陪伴一位西藏的女孩度过了高中三年;甚至人生的第一份实习,也选择了一家公益评估机构。在这里她了解了公益如何作为一种影响世界的方式,结识了许多志同道合、价值观一致的朋友,也对公益事业有了更深的认同。

韩睿无数次畅想自己能在公益行业一直待下去,以其为“志业”。然而,在真正要做出选择的时刻,她却犹豫了。

在中国,像韩睿一样的年轻人还有很多。一方面,他们希望在自我实现的过程中将个人诉求与社会责任相结合;但另一方面,他们总是面临着重重阻碍,无法将“公益”作为一项长期投入的事业。《2018年度公益行业薪酬与人才实践调研报告》显示,公益行业年均离职率达到了54.3%,是常规警戒线(20%)的两倍之多。对于许多从业者来说,“公益”更多扮演着中转站的角色,衔接着不同阶段的学业或工作。在一些非营利组织中,人员的高流动率已经成为制约组织发展的最大因素。

作为益盒的团队成员,我们在谈及自己的职业时,常常收获他人的惊叹。诚然,其中有对公益的认可,但也隐含着“背离常规职业路径”的不理解。我们也一直在思考:公益为什么还未能成为我们的同龄人们的职业选择?

这篇文章希望能对这个问题作出尽可能全面的分析,而我们也将在下篇中和你分享可能的破局方法。

作为家中的独生女和第一个大学生,父母对韩睿倾注了很多爱与期望。他们希望她能有一份稳定而体面的工作。同时,韩睿也希望能靠自己的努力,让父母过上高质量的生活。

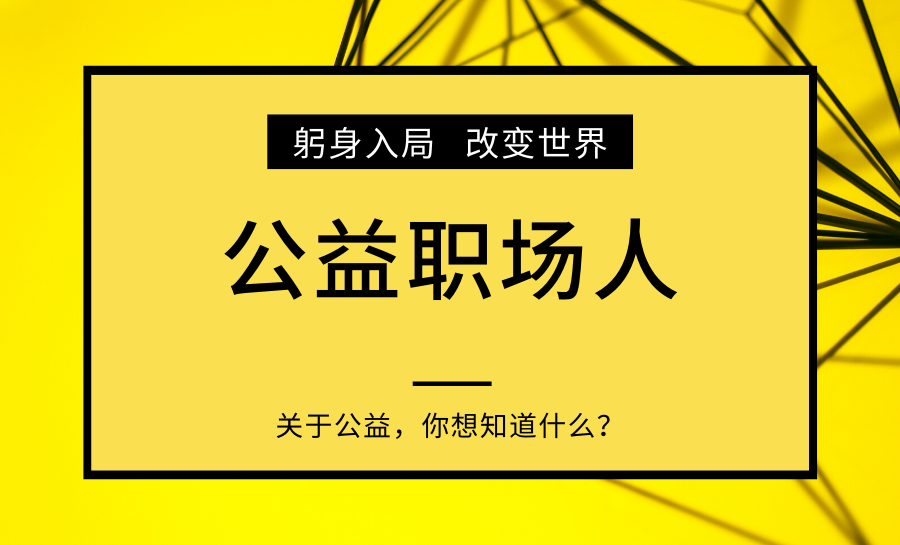

这样的相互期待,让“职业选择”变成了一件为难的事——公益显然不是一个好的选择。大部分公益机构无法满足她的个人生活所需,让她在一线城市立足。选择公益,意味着放弃了更从容的生活。数据显示,在2018年,210家民政部管理的基金会中,只有163家基金会按照规定发放了专职人员工资。而在它们之中,员工年平均工资为12.1万元,其中55.83%的专职工作人员年平均工资不足10万。

图1 163家基金会平均薪酬分布(来源:《2022年度公益行业薪酬与人才实践调研报告》)

你或许会说,这好像也不算很低?

但是,我们可以从另一个维度——学历水平——来看看工资是否合理。这163家基金会的专职工作人员中,本科及以上学历的人员占比达83.07%。同期,在3602家A股上市公司中,本科及以上学历员工合计占比33.5%。就学历层次而言,这些基金会可以说“碾压”A股上市公司,但工资水平却远低于后者(人均薪酬17.1万元)。也就是说,如果这些公益从业者去A股上市公司工作,他们平均能获得比现在高1.4倍的收入。韩睿也一样。她的学历让她可以拥有更多的选择,而公益在其中显然不那么具备现实上的“性价比”。大厂的工作高薪又体面,进入体制内则更加稳定,也更能获得周围人的认可。

值得注意的是,上面的分析只计算了按规发放工资的基金会数据,还有33家专职工作人员年平均工资为0,14家低于基金会当地最低工资标准,因而都不属于“按规发放”的范畴,未被计算在内。此外,这210家民政部部管基金会已经是公益行业的头部组织了。在中国,还有遍布各地的草根公益组织,远在我们的视野之外。他们的薪酬情况,我们只能通过一些偶尔被流量“选中”的专访或自述略窥一二,例如《这可能是你出过很多次钱,却从未留意的公益》《钟瑞丨为什么草根NGO找不到钱?》《草根公益人还能坚持多久?》等。这些草根公益机构,不仅无法保障正常的工资发放,有时甚至要自掏腰包填补项目的资金窟窿。

在实践中,公益机构专职人员的工资主要来自募集资金中的管理费。按规定,基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%。但2018年,163家正常发工资的基金会总公益支出为395.8亿元,专职人员总工资为3.2亿元,占总公益支出的0.8%,远低于法律规定的红线。因为更低的管理费往往意味着更容易募集到善款,于是公益从业者只能拿更低比例的薪酬。但“用爱发电”是否可持续尚且存疑,更标准化的管理与机制设计,或可促进行业的良性循环。益盒也曾经专门发文讨论过这一问题:《捐赠人,请放过管理费》。

职业是谋生之计,事业值得为之长期奋斗,而志业则是用一生去攀登的高峰。能否将公益作为志业,客观上也受到发展前景的影响。与所有将迈入社会的年轻人一样,韩睿也希望在自己的事业中日益精进、有所成就。一条清晰的职业发展路径,对于个人职业道路的探索、建立、获得成就的重要性不言而喻。

然而,中国公益行业尚未形成清晰的职业发展路径。“做公益”这条路究竟通向何方,在经济下行、社会充满不确定性的当下,在韩睿看来更是迷雾重重。对于年轻人而言,这个选择如同身处断崖,不能简单迈出,需要鼓起勇气“纵身一跃”——但结果很可能是跌入谷底;即便立足,长远的生活状态和发展空间也充满了不确定性。

在效率优先、效益为王的市场下,明确的利润反馈机制可以更快速地淘汰无效工作。大多数组织为了兼顾效率与公平,都设立了标准而严格的晋升通路,例如阿里、字节等大厂内细分到14级的职级制度,或是律所、投行内层级清晰,从职场新人到合伙人的明确通路,虽然其中的公平性有待考量,但在如今的社会背景下,明确的预期对大多数年轻人来说无疑更具指引意义,给了他们一个更清晰的、或许存在的“盼头”。

与市场化主体相比,基金会等非营利组织在内部治理上略逊一筹。大多数公益机构虽然建立了职位发展通道,但晋升标准仍有待明确。例如,前言部分提及的报告显示,被调查的28家公益机构中,约82.14%的受访者认为已建立了清晰的职位发展通道;但只有57.14%选择了“有明确的晋升到下一岗位/职级的标准”。缺乏明确的职业发展路径不仅将一批潜在从业者“拒之门外”,还可能导致人员流失。“职业发展机会受限”已成为受访组织认为员工离职的最主要原因。

值得注意的是,上述数据获取方式为问卷调查,带有较多主观因素。如果未来能有更多客观的研究或调查,或许能基于这些信息拼凑出一份可供年轻人参考的公益职业成长路径。更重要的是,如果能在行业内逐步建立完善职业发展路径,明确发展方向,会让更多人愿意将其作为值得付出数十年努力的事业来考量。

收入水平也好,职业发展路径也好,这些都是个体诉求。但对于许多像韩睿一样的年轻人而言,她们最在意的往往是公益这项事业能给社会创造的正面价值。Workmonitor Global research的研究发现,18-24岁的员工中,有42%的人表示如果他们觉得自己的工作对社会有贡献,他们会接受降薪。但公益项目的投入到底创造了多大的社会价值,也是困扰韩睿的问题之一。

当前,公益行业内缺乏标准的信息披露机制和有效的监管体系,许多公益组织的信息披露流于表面。而公益组织的信息披露内容又往往成为影响下年度筹款效果的因素之一,因而进一步加剧了行业内存在的“假透明”的问题。

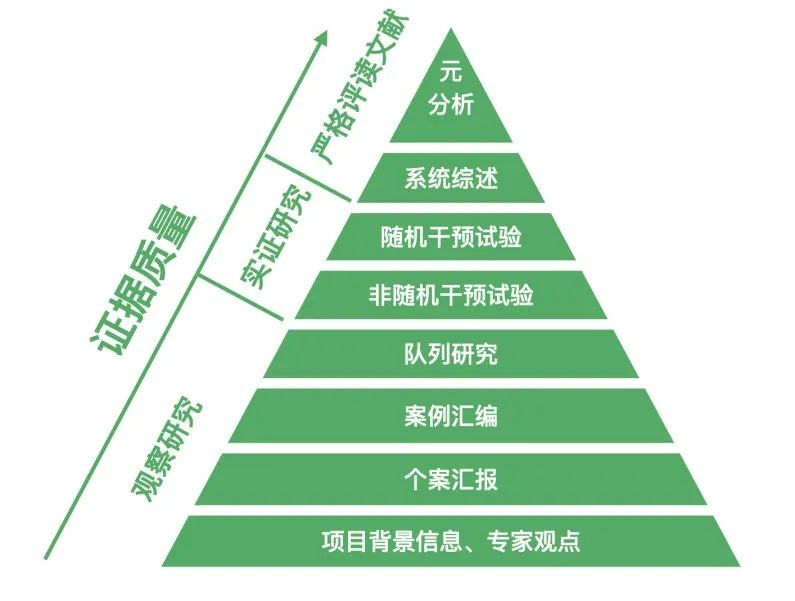

而即使能够获取公益组织真实的数据,其中也很少包含高质量的项目效果评估证据。一方面,我国有大量公益项目从未经过严格的第三方效果评估。许多机构将评估当作满意度调查或者一种营销策略。另一方面,即使有少部分公益组织进行了效果评估,也往往缺乏高质量证据,大多只能提供下图证据金字塔中排序较低的证据类型。例如项目背景信息、专家观点,更进一步的可能会包含个案汇报、案例汇编等观察性研究,但这些证据只能提供相关领域的实践经验与在地观察,距离科学地论证项目是否有效仍相去甚远。

图2 证据质量金字塔(来源:Jesse A. & Robert M. 2014. Meta-analysis as EvidenceBuilding a Better Pyramid. JAMA Network.)

造成上述现象的原因,一是严格的公益项目效果评估价格昂贵,对于大多数挣扎在“温饱线”上的小型公益机构而言难以承受;更重要的是,绝大多数公益项目的发起逻辑并不是对能有效改善社会手段的“执行”,而是项目创始人结合个人经历、专长、人脉与价值观的综合判断。因此,对于中国公益行业内的很多机构而言,「社会价值」仍然是一个需要不断被追问、厘清的话题。

一边是有职业认同感的公益,另一边是现实的重重阻碍,韩睿开始尝试与周围的人交流自己的困惑。不过她发现,朋友们在听到她的问题后,脸上总是浮现出惊诧的表情,仿佛在说“还有这种工作?”

这促使韩睿回顾自己过往的经历。她意识到,自己从未接受过任何与公益相关的系统教育,也鲜有人告诉过她,公益可以作为一种职业。她完全是在进入公益机构实习,认识了许多以此为业的朋友后,才慢慢意识到“公益也许可以作为一种职业选择”。

研究表明,教育在影响学生的初次职业选择和社会流动方面扮演着重要角色。“公益作为职业”的意识缺位,部分源于我们社会和学校中公益教育的匮乏。这影响了公益行业的人才供给,长期来看阻碍了行业的发展。

过去十年间,我国已经在努力推进慈善教育的发展。《中国高校公益慈善教育发展报告2021》显示,我国的高校公益慈善教育起步于2012年。到2021年时,已有35个公益慈善专业教育项目,包括23个研究生项目、10个本科项目、2个专科项目。这些项目主要集中在北京、江苏、广东等经济发达、高校较多的省份。报告估算,除了学位教育外,全国还有超过200家高校开设了非营利组织或公益慈善相关课程。而这些面向在校学生的课程或项目,只占业内所有项目的10%~20%,据此估计,我国约有公益人才培养项目3000个。

然而,相较其他已有完备的慈善教育体系的国家而言,我们还有许多路要走。首先,我国的慈善教育确实存在起步晚、规模小等问题。世界范围内的慈善教育始于20世纪70年代的美国,而我国直到去年2月才将“慈善管理”专业正式列入教育部学科体系名单,存在着50多年的时间差。早在2017年,美国就有超过340所院校提供非营利管理的学位教育和课程。其次,我国的慈善教育质量相比之下也较为落后,学科体系有待完善、高校教育也总是停留于纸面。绝大多数慈善相关内容主要通过《思想道德养与法律基础》等德育课程讲授,过程中也主要聚焦于爱心教育,缺乏对慈善知识、慈善组织等具体内容的传授。

除了学校教育以外,我国对于慈善知识的普及教育也依然存在很大不足。从家庭到社会,都缺乏对公益慈善的讨论氛围。学生和家长的视野里,除了赈灾捐款等大型社会事件,少有公益的影子。诚然,我国始终还是一个发展中国家,仓廪实而知礼节,但无论是加强公益的宣传力度,还是在下一代的成长阶段就给予更多教育、实践的熏陶,都有助于埋下一颗利她的种子,在未来长成公益的大树。

教育作为影响学生未来职业选择的重要因素,发展慈善教育专业在促进学生对于公益行业的了解,打通从学校到行业的人才输送通道方面的作用毋庸置疑;加强社会和家庭中的公益教育,也更有助于让大家认识公益,进而吸引大家选择其作为职业。

“对于一切事物,尤其是艰难的事物,人们不应期待播种与收获同时进行,为了使它们逐渐成熟,必须有一个培育的过程。”公益行业中的薪酬低、发展难、教育不足等困境,以及高悬在头顶的达摩克利斯之剑、关乎行业意义的灵魂追问“公益的社会价值几何”,都有待我们去解决。中国公益依旧在缓慢而艰难地前进,一代又一代的年轻人只身跃入,希望为公益碰撞出更多可能。正是这样一群人,让公益有了具象;也正是这样的共鸣,呼唤着像韩睿一样的年轻人去靠近公益。但除了对公益的一腔热情,公益能给他们带来什么?公益又能够留下什么?

*说明:根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》第二条,我国的公益组织包括依法设立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位两类。前者包括基金会、慈善组织等,后者则包括教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构和社会福利机构等。因此,公益组织和慈善组织、社会组织就内涵而言存在一定重合,而本文所提到的“公益组织”采狭义内涵,主要指公益性社会团体下的基金会、慈善组织等,不包括非营利性的事业单位等;“公益行业”则是由所有公益组织和从业者的集合,包括提供资金的组织、直接开展公益行动的组织、为公益组织提供支持的组织等。

参考资料及链接(向上滑动阅览)

[1]ABC美好社会咨询社:《2022年度公益行业薪酬与人才实践调研报告》。

[2]80000hours:Which jobs put you in the best long-term position?,https://80000hours.org/career-guide/career-capital/。

[3]80000hours:How to find the right career for you.,https://80000hours.org/career-guide/personal-fit/。

[4]80000hours:We reviewed over 60 studies about what makes for a dream job. Here’s what we found.,https://80000hours.org/career-guide/job-satisfaction/。

[5]任含章:《有效捐款的社会价值(上)——从慈善文化谈起》,https://mp.weixin.qq.com/s/M2wKZFEJmJgPGd-a0InNXg。

[6]何流:《缺乏效果评估,可能是等待公益的又一丑闻》,https://mp.weixin.qq.com/s/lWoaEOkDqVduWGcho92Z0g

[7]李治霖:《益盒如何筛选好的公益项目?》,https://mp.weixin.qq.com/s/IdTtYLaMoaLunjhOOm9KaQ

[8]清华大学公益慈善研究院、明德公益研究中心、浙江敦和慈善基金会:《中国高校公益慈善教育发展报告2021》,https://mp.weixin.qq.com/s/bbGmaxXktIUskuS71Sr6Lw。

[9]益宝计划、当代社会服务研究院、北京城市学院社工实务研究中心、北京保研基金会:《中国社会组织从业者社会与经济保障调研报告2019》,https://yibaoobj.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/test/20191220/bd9c65621192d036ae6646b3ca1bb23f.pdf。

[10]赵敬丹、张帅:《中国公益慈善教育的未来走向》,载《黑龙江社会科学》2018年第1期。

[11]资助者圆桌论坛、南都公益基金会、浙江敦和慈善基金会:《中国公益慈善基础设施扫描报告》,http://www.cfforum.org.cn/Uploads/file/20201126/5fbfbe5a22348.pdf。

[12]王宇童、Patti Chu:《中国慈善行业调研报告——对行业资助机构的观察》,https://www.baidu.com/link?url=-1b2ksdzIm3JlneWKra2VvnArN7bcVDMXqubqzPx7o_rzJ_O5tggtW6vOAFMWUK2ZgReuZf54lOBFzpSmzLkNPl3kz95D0jtXN12Fid-rYG&wd=&eqid=e81ccf34000c6e2f000000036575feb6。

[13]益优青年中心、ABC美好社会咨询社:《疫情下的青年发展研究报告》,https://www.renrendoc.com/paper/246902539.html。

[14]叶珍珍、孙春苗:《美国高校慈善教育的前沿发展及对中国的现实借鉴——基于对美国4所高校的实地参访》,载《中国社会组织》2019年第24期。

表情

表情

最热

最热