2024-01-18

2024-01-18

626

626

奔腾的金沙江一路向东飞驰,气势凶猛不可阻挡,直到在远方汇入汪洋大海。但站在金沙江边上的小村庄俯瞰这江河,时间又仿佛停止了流动,许多人一辈子都不曾走出这里。95后刘楠鑫就出生在这样一个地方:云南省昭通市永善县吞都村。村子紧挨着金沙江,与四川凉山州隔江相望。

永善县曾是云南27个深度贫困县之一,直到2020年才顺利摘帽。刘楠鑫和无数深处困境和底层的乡镇青年一样,把读书考试当做是与命运抵抗的最好武器,奋力走过高考独木桥,使自己融入城市生活换上新的角色。这和前不久让年轻人破防的歌词一样:“我想离开浪浪山/去远方看看”。

但真正走出故乡后,刘楠鑫才发现其实无法离开心中的“浪浪山”,因为那里还有无数个“儿时的自己”。他想回到大山深处,像帮助儿时的自己一样去帮助他们。

刘楠鑫出生于1996年,父母在他4岁时便背井离乡,独留他和外婆生活。直到春节他们才会像候鸟一样从远方飞回来,短暂地停留几天后又像候鸟一样离去。被留在村子里的刘楠鑫,身边没有父母的陪伴,和同伴接触也很少,他如同失落的卫星被遗忘在金沙江边上的村庄。

“经济上很贫穷,精神上也挺孤独,一个人没什么依靠的感觉。”

▲刘楠鑫在家乡云南省昭通市永泰县的大山里。

在网络和交通还远不及今天这般畅达的时候,村子里的他们很难与外界建立联系。从刘楠鑫家出发去往县城需要走8个小时山路,去集镇则要走4小时。哪怕只是打个电话和父母问候一声,他也要走上半个小时。

封闭、落后的环境,不仅仅让他在物质和精神上倍感孤独,生活视野也相对局限。“我第一次吃西瓜是反着吃的,先吃掉外面的绿色瓜皮,然后再把红色的果肉扔掉,我以为是像吃桃子一样里面的那层不能吃。”

在这样的生活环境下成长,获取外界信息主要依赖于那些外出打工的长辈回来“吹嘘”“讲故事”,他们会将一个繁华的城市世界有声有色地在所有孩童面前铺开,而对比下的农村是多么的贫穷、落后。

▲刘楠鑫(右1)与儿时的玩伴。

大山里的老师和孩子一样,通往万千世界的道路极其狭隘。刘楠鑫回想,有一次老师去外地参加培训时带回来一个U盘,老师如获至宝,用着不可思议的语气介绍说:“这个U盘能装下一个图书馆的资料,非常神奇。”

其实遑论U盘、图书馆,连普通的课外书对刘楠鑫来说都十分陌生。当时昭通的乡村小学往往都没有阅读条件,家庭教育更难以给予支持。“学校没有什么书,家里也没钱买。父母在外面帮人家做工、装修的时候,会带几本人家不要的教辅作文书、杂志回来,其他的书很少见。”

没有书籍的日子,他会独自躺在山坡上捏泥人,模拟军事家指挥打仗。夜幕降临后,他会看着身边的萤火虫飞来飞去,望着浩瀚的星空想象着外面的世界。童年的精神世界似乎是一片荒芜,无聊又无趣。

直到四年级的某天,他才接触到人生中第一本课外书。那是校长偶然说起,自己的办公室存放着很多书籍。胆小、不自信的刘楠鑫没有勇气和校长直接沟通,而是在同学的怂恿下悄悄溜进办公室,偷走了一本《阿凡提的故事》。故事很短,没一会儿的功夫他就读完了。

但那时候他远未意识到,这将在未来的十多年里持续发挥力量。“当时看完后,就觉得阿凡提这个人特别有趣、好玩,挺潇洒的。我也很羡慕他能有一头驴和很多好朋友陪伴着,关系都处得很好。”

这样一本短浅的故事书,为刘楠鑫打开了一扇更为丰富的世界大门,他的思维和见识终于能逃离这偏居一偶的村庄。而通过自己的阅读所抵达的远方,也远比长辈们口述中的世界更加直观、精彩。

这个世界不再是被他人的只言片语建构起来的,书籍带给他更真实、全面的感受和理解。因此即便过去多年,阅读启蒙的经历和触动仍然扎根在他内心深处。

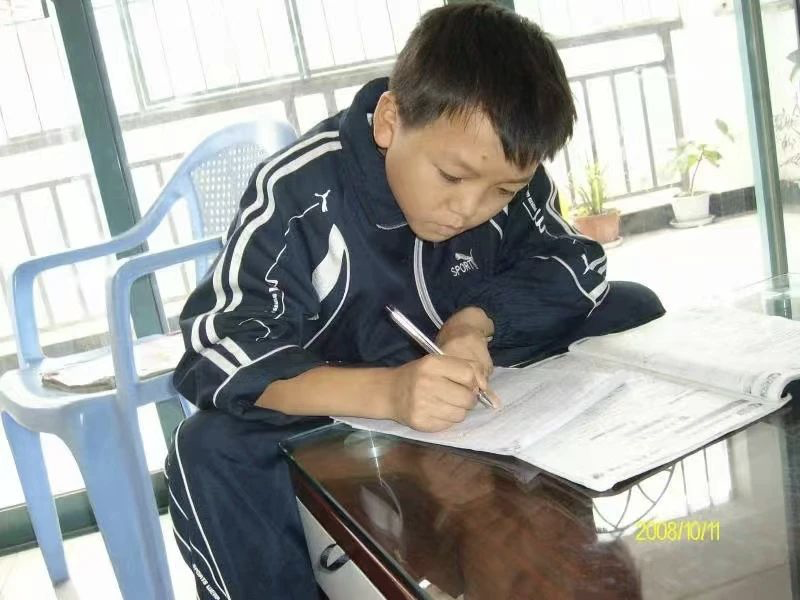

▲童年时期的刘楠鑫。

心理学家阿尔弗雷德· 阿德勒曾说:“幸运的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。”

刘楠鑫曾是那个不幸的人。直至高中,他节省生活费买来了一本又一本的书,这些书陪伴着他度过了那段艰苦的岁月,生命也因此变得充盈而不孤独。

从自己的经历出发,后来的他萌发出了这样的想法:他不仅要治愈儿时的自己,更要像帮助儿时的自己一样去帮助别人,让那些渴望知识、热爱阅读的孩子都能拥有自己的人生旷野。

2014年,刘楠鑫进入广州大学广播电视新闻专业学习。初入城市,巨大的落差感一次次地袭来。“他们比你有钱、长得比你好看就算了,还能说会道、多才多艺,和老师同学交流没有一点距离感,每天都有说有笑的。但我跟他们之间存在着一道很大的鸿沟,无法融入他们。”

当这种落差和距离感不断被扩大的时候,内心的落寞会愈发强烈,刘楠鑫说,这让他显得非常拘谨、自卑,“觉得自己像个木桩子一样”。

大一那年,刘楠鑫和社团同学去一所小学做志愿者,离开时一个小朋友拿着篮球拼命地砸他。“他不是表达不满,而是很想我们留下来。”

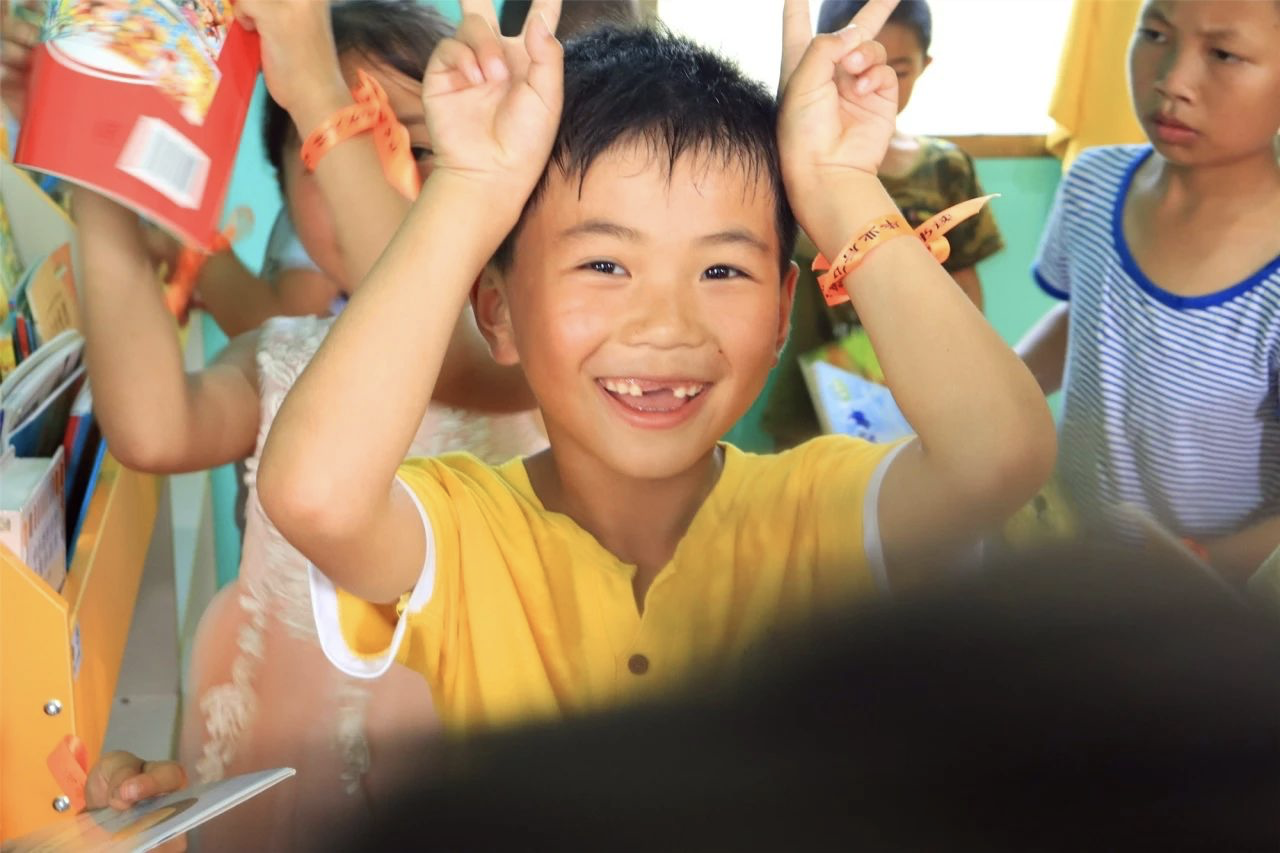

▲毕业后公益基金帮扶乡村儿童,守护微笑。

一次次亲近那些深处偏远地区、孤独无助的儿童,不断地唤醒着他儿时的痛苦经历和遭遇,落后的经济条件、匮乏的信息资源、狭隘的生活视野在他的性格塑造过程中烙下深深的痕迹。

走出故里的刘楠鑫忍不住感慨,对比东部发达地区的孩子来说,中西部偏远地区的孩子特别是一些留守儿童,往往更容易缺乏自信和勇气,害怕表达和展现自己。“我和他们是如此相似,我觉得我有必要去为农村的孩子做点事情,像帮助儿时的自己一样去帮助他们。”

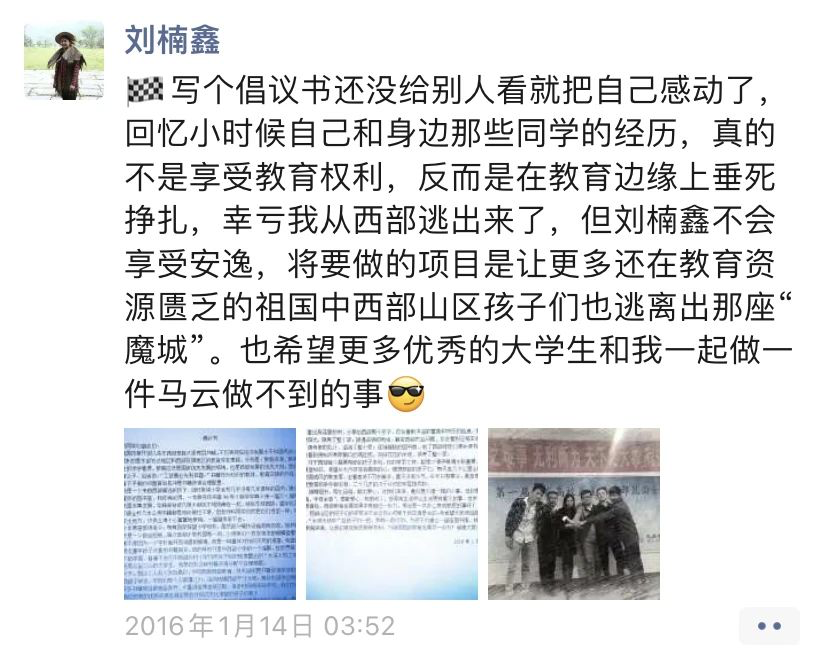

2016年1月14日凌晨3点52分,繁华忙碌的大都市广州已经按下了暂停键,万籁俱寂。但此刻的刘楠鑫正心潮澎湃,在朋友圈发出了一份倡议书。

他告诉身边人,当年一本1998年出版的《新华字典》被一届又一届的学生翻得纸面发黄发黑,书脊被几根麻线随意地串在一起。即便如此,他们依然视为珍贵,小心翼翼地使用。虽然说如今的他已经从西部“逃”了出来,但仍有许多孩子留在了那座资源匮乏的“魔城”。

他渴望以图书阅读为支点,去撬动乡村孩子精神面貌和生活的改变。他竭力呼吁,希望能联合更多大学生一起去做一件马云做不到的事情:“我以个人名义发出倡议,共同帮助西部教育,将东部闲置书籍资源投放到有需求的中西部小学去,尽我们每个人微薄之力,滋润枯槁西部尺寸大地。”

在那个岁月静好的深夜,19岁的刘楠鑫正式踏入了公益创业的旅途,轰轰烈烈地做大事。

经过3个月的时间,他凭借着有感染力的号召、笃定的信念和热情,成功召集到了来自全国400多所高校的500多名大学生,一起发起了“毕业后公益图书室”项目(下文简称“毕业后”项目)。

项目启动之初,他们先在广州大学城的每所高校实践,将募集到的图书捐给中西部小学。有了经验,他们再将公益活动流程化、标准化,复制到全国各地的其他高校。短短一年的时间,他们一共做了将近1000场公益募集活动。

▲阅读光芒曾一次次照亮中西部地区的乡村儿童。

星星之火,从广州大学城出发,一路呈燎燃之势,影响全国各地。时至今日,他所发起的“毕业后”项目已撬动1亿多公益价值款物,为全国28个省份2000余所乡村小学建立图书室、科技馆等公益服务项目,捐赠课外读物300余万册,帮助50余万名乡村留守儿童圆阅读梦。

从一无所有的热血青年,到公益机构的领导者,刘楠鑫坦言当时拼的就是情怀。“很多人觉得年轻学生做公益就是随便玩一玩,迟早要‘跑路’。青年公益人真的没有未来吗?我觉得我要赌这口气。”

但公益创业,是否仅凭一腔热情就足够了呢?在当时的他来看,“毕业后”不同于传统公益组织的成长路线,几位联合发起人都来自农村,缺乏资金、人脉和资源,很难借助政府购买、行业创投等力量来运营。

在这样的背景下,如何让项目成功地运作下去、继续守护千万个孩子的阅读梦想?一次偶然的机会,刘楠鑫发现了一股不一样的力量,新的公益筹款模式应运而生。

和刘楠鑫一同成长起来的90后,被称为“互联网原住民”。在娱乐经济崛起的当下,熟稔网络文化的“原住民”彰显出了各式各样的追星方式,如粉丝应援、数据打榜等等。

有一次,来自同校播音系的“饭圈”师妹邀请刘楠鑫一起合作,希望建立一家以偶像名字命名的公益图书室。刘楠鑫欣然答应,仅仅7天时间就号召粉丝筹集到了5000册图书和2万余元资金。

正式这次偶然机会,他开始嗅觉到粉丝经济的强大力量,于是带领团队发起了“美好应援计划”。

他们一起鼓励年轻粉丝“向善追星”,广泛地号召明星艺人加入公益,一起为边远乡村小学捐赠图书,改善孩子们的阅读条件,为他们打造合适的阅读空间和氛围,让阅读改变生活、改变成长面貌。

他说:“粉丝应援力量现在已经是我们机构发展的支柱力量,而且在各个粉丝群体中,参与这样的公益似乎也成为了他们的‘标配活动’一样。”

如今,“毕业后”项目已经将这一公益模式复制到了不同的饭圈,携手1100多个明星粉丝团进行了公益合作、美好应援。而这些明星“爱豆”、网络红人都自带巨大流量,容易获得线上线下广泛关注和参与。在粉丝经济的潮流下,“毕业后”项目一次次出圈,逐渐成为国内知名的公益品牌。

当公益品牌的知名度和影响力都越来越大后,很多企业开始注意到“毕业后”这一项目,纷纷主动联系,希望与公益为伍,为中西部教育贡献一份力量。“企业负责人来找我们,经常说是被‘帮助儿时的自己’这面旗帜触动到了,感受到了一种共同使命愿景的召唤。”

面对企业参与公益的意愿和需求,刘楠鑫从不以捐款多少来评判企业的好坏,或者来决定是否开展合作。

但作为公益组织,他们也不参与企业任何的利益分成,不将公益行为和公司的市场行为绑定在一起,更不会把公益机构的用户当作资源一样卖给企业,像传媒公司做广告一样去开展业务。

在他看来,企业做公益、服务孩子的最高境界,就是把远方的孩子、别人的孩子当做自己的亲生孩子一样去捐款、去捐物,“抱着这般态度会做出更多、更美丽的事情”。

▲企业捐赠公益图书馆,图源微博@毕业后公益基金。

在坚守初心和原则的同时,他也分享了自己的方法论。在进行公益合作时,公司负责人、员工、客户代表等可以去到公益活动现场切身体验,把生命与生命之间的互动过程真实地记录下来并广泛传播,从而去影响更多的人,而其中一部分人群可能就是企业追求的潜在用户,进而实现多赢的局面。

企业和员工还可以相互AA做好事,像团建一样把公益变成一件快乐、有趣、有意思的事情;企业的上下游组织同样可以联合起来,发挥各自领域的优势,串联起一个个公益故事。

如今,新年希望再次翘首而来,“毕业后”在一年又一年的时间更迭中有了许多新面貌、新故事。在2018年以后,项目的推广应用范围就不再局限于捐书籍,还拓展至了捐款、图书馆和图书角。

后来,他们又发起了“守护花蕾计划”,助力农村女童远离性侵害。“通过性教育阅读,让孩子们知道本该知道的东西,这些内容是最基本的但往往又是严重缺失的。因为现阶段在很多农村地方还是相对保守,性教育稍微深入一点都很难开展,而阅读是最安全的一个抓手。”2024年,这一项目对象还会将范围扩大至男童。

▲毕业后公益基金发起“守护花蕾计划”,助力女童保护。

与此同时,他们会把更多的精力专注在支援老师这一群体身上。“在我们看来,教育局、学校校长都是一环又一环的中间商。乡村教育要回归到孩子本身,就必须去帮助老师,老师强大起来后,很多事情才能更好地开展。”

在以往的认知中,老师是“蜡炬成灰泪始干”的无私奉献者。但事实上,在大山深处生活、工作的老师同样需要各种支援,小到如何制作PPT、如何拍摄剪辑短视频,大到如何做课题、写论文、评职称等等。“只有帮助老师提升自己的教学能力和阅读水平,把他们带的班级变成一个个阅读班,让孩子们的精神气质面貌‘搞’起来,朗朗读书声才会更加浑厚而有力量。”

▲老师和孩子们在一起阅读。

为了更好地撬动这个梦想的实现,刘楠鑫希望能有更多的企业一起参与进来。“企业可以以一个老师为单位,孵化一个又一个乡村田野梦想家、教育梦想家。教育公益的领袖应该是在田野里,因为老师才是真正的公益创业英雄、公益创新家。”

而对于自己的选择和坚持,刘楠鑫说:“这就是我的信仰,为信仰而做的事情,我觉得是一种情怀、一种价值认同。”

欢迎自荐OR推荐

成为「对话」专栏专访候选人

长按识别下方二维码,填写信息

表情

表情

最热

最热