2023-10-24

2023-10-24

1659

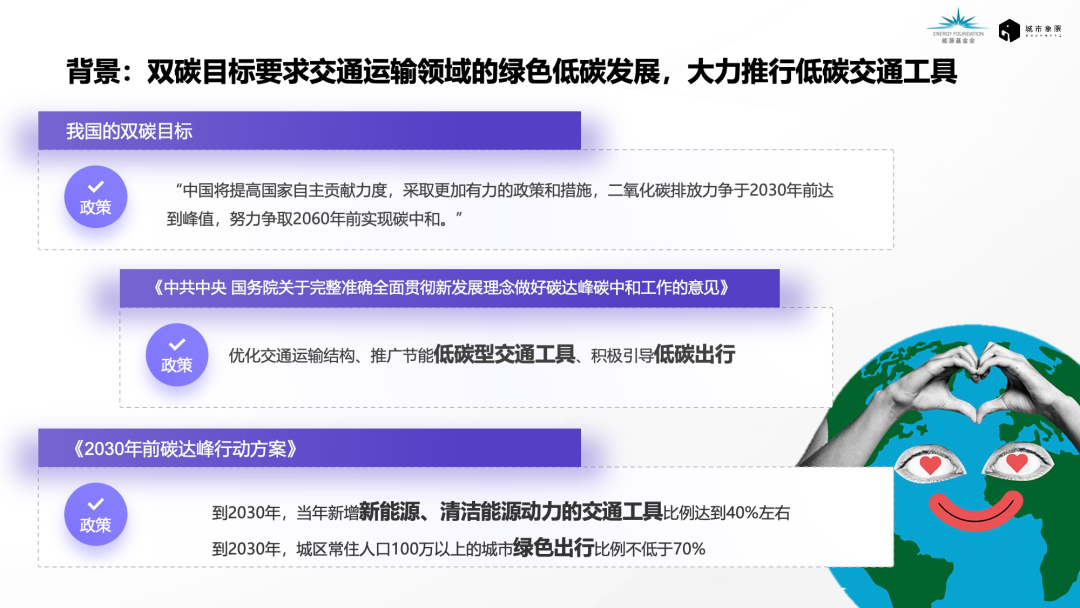

1659我国基于气候政策双碳目标,为促进绿色交通发展提出了一系列措施,其中包括优化交通结构、推广节能低碳交通工具和引导低碳出行。北京也提出了2025年中心城区绿色出行比例达到76.5%的目标,以及2030年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例不低于40%的目标。但是这些工具的定义尚不清晰,例如除了自行车,电动非机动车甚至轮椅等是否能被定义为新能源交通工具并被广泛鼓励使用。

为此,城市象限在能源基金会资助下,发起了这项北京低碳交通公正转型视角下的轮椅出行无障碍环境研究,希望展开更加深入的探讨。

都说轮椅出行障碍重重,但是障碍到底包括哪些、该如何保障残障伙伴无障碍出行的安全等问题,绝不是一句话就能说得清楚的。

十月份,作为能源基金会资助研究项目的一部分内容,城市象限联合残障融合实验室举办「感知障碍,理解障碍」共创交流会,邀请了轮椅使用者,城市规划/景观设计学生、相关从业者一起,面对轮椅使用者真实的出行记录全景照片和日常生活场景,进行了出行日志的图绘(mapping)共创和分享,针对于大家所生活的城市道路和公共空间的无障碍环境,展开了深度的讨论。

早在调研招募阶段,城市象限锁定了10位在北京生活,日常需通勤的轮椅伙伴们,通过专业的全景照片数据记录的方式,来记录各自的出行实况和出行感受。这10位轮椅伙伴出行的目的地可谓是涵盖了朝阳、丰台、海淀、通州等不同地理位置,平均通勤距离为8.5km,除此之外,医院、快递站、地铁站等生活场所也是Ta们常去的地方。

轮椅伙伴叶子展示了她的出行日志,记录了她从家到地铁站的路程,遇到了“小区内没有人车分流”、“主路没有非机动车道”、“无障碍地铁口在工作日会经常被单车堵住去路”等问题。

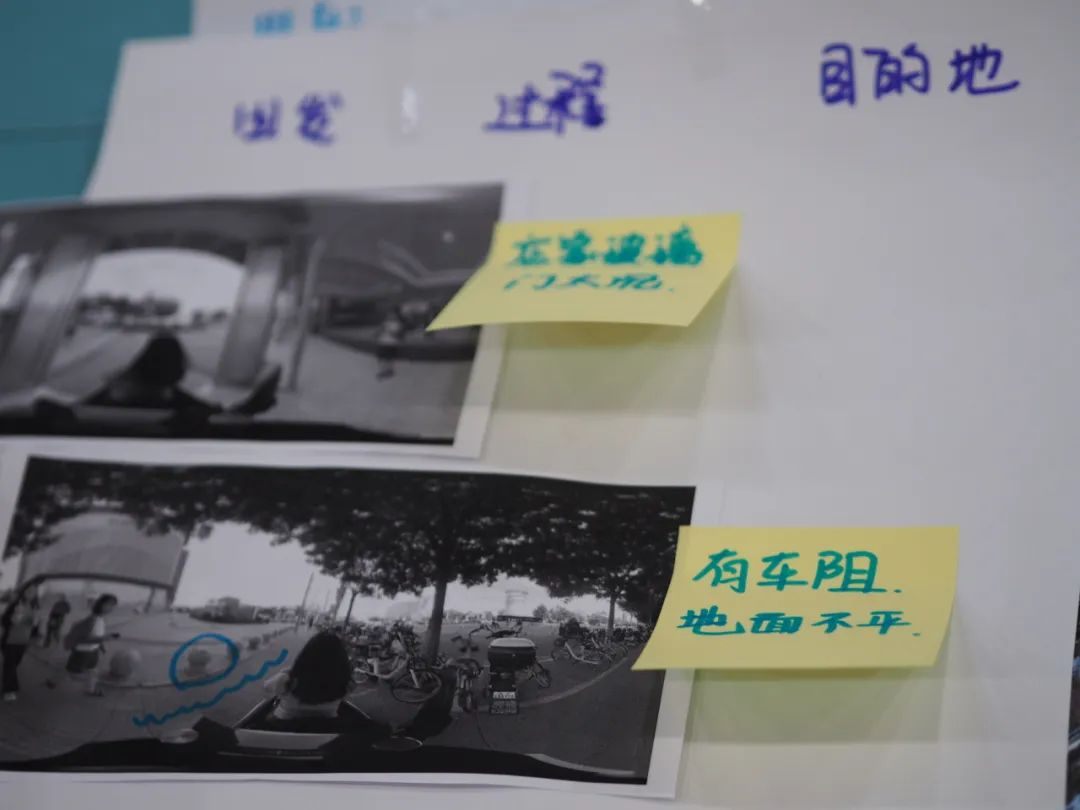

其次,现场邀请到了部分参与调研的轮椅伙伴,并打印出各自所收集到的全景照片数据,与城市规划/景观设计学生、相关从业者共同标记出那些可能被大家忽视的无障碍出行漏洞。

不规范的坡道、被拦住去路的石墩、共享单车乱停放、坑洼不平的盲道等无障碍环境建设的问题已经是老生常谈的话题,但是在这次的共创分享中,参与调研的轮椅伙伴更是指出,沉重的单元门、按不到的电梯按钮、被插队的电梯、司机的视线盲区等等,都是Ta们在日复一日中所经历的出行挑战。

正如其中一位轮椅伙伴所说:“看来人类适应环境的能力不可小觑,如果不是这些照片打印出来摆在我面前,我真的无法知道生活中隐藏着这么多的不便,甚至还有一些安全隐患。”

另一位使用电动轮椅车头的小伙伴讲出她的困扰:“现在小区单元内禁止电动车停放在楼道内,所以电梯里的摄像头就会把轮椅车头标记为电动车后,发出令人尴尬的语音提示,还会强制阻止关上电梯门。”

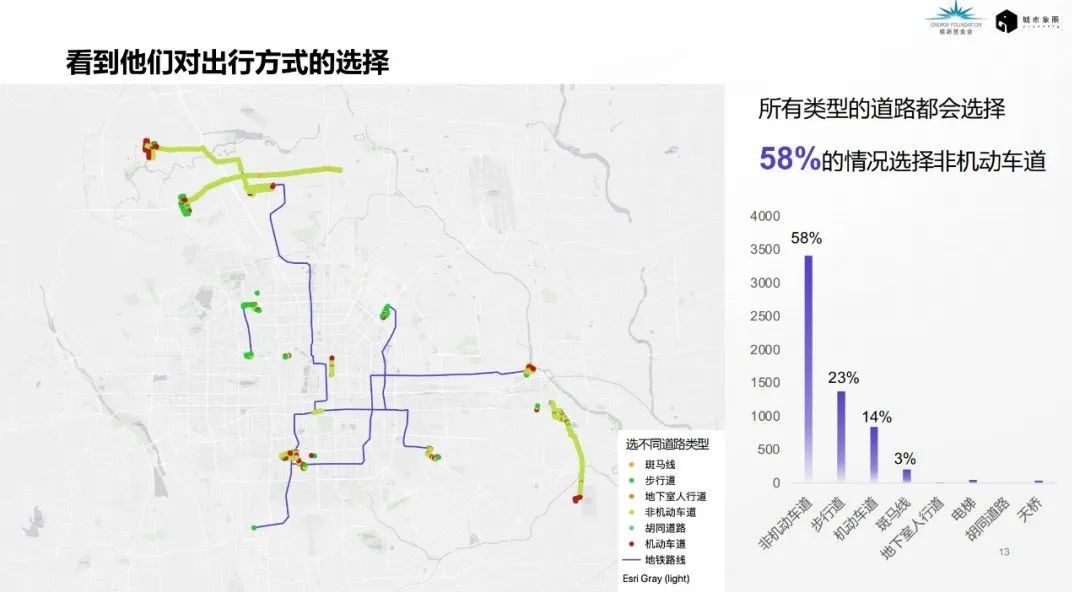

本次参与调研的轮椅伙伴中,有70%使用电动轮椅,其中包含使用电动轮椅车头的占比为50%,这代表着新型电动非机动交通工具的出现,不仅丰富了城市低碳出行的多样性,也给相关的行业标准、交通法规和出行安全的讨论和定义带来了挑战。

据了解,使用电动轮椅车头的伙伴在出行习惯上,更偏向走在非机动车道,常常会被骑得飞快的外卖小哥抢道,具有一定的危险因素。除此之外,北京的部分公园也曾把电动轮椅车头归类为电动车,而明确拒绝轮椅伙伴入园......诸如此类的事情,让轮椅伙伴每次出行前都需要做好心理建设,以及预留时间来解决突如其来的状况。

轮椅伙伴们在共创交流会的现身说法,除了让大家对无障碍环境进行评估和讨论,也开始关注轮椅伙伴的出行路权,包括对其类似的电动非机动交通工具出行路权延展性的探讨。

后续,残障融合实验室将继续联手城市象限组织一系列的公众参与活动,提高社会对弱势群体出行需求的理解和尊重,城市象限也会基于多方的反馈和建议,撰写并发布相关研究报告,期待各位的关注和参与,一起推动行业标准和交通法规的改善。

活动汇报分享内容(数据分析与结论)提供者:城市象限项目团队成员陈琪玲、周梓艾、韩亚楠,详细成果内容后续会在「城市象限」公众号进行推文分享,欢迎关注「城市象限」公众号跟进项目成果和后续活动内容。

感谢参与出行调查和共创工作坊的所有伙伴为本次活动所做的贡献。

表情

表情

最热

最热