2023-07-03

2023-07-03

728

728本文介绍了席卷非营利企业领域的社会责任运动的源起、发展维度和启示。

社会责任运动要求组织超越自身的初始使命,承担更多责任,并从组织内部强调反种族主义、性别中立、工作-生活平衡等主题。这一发展令人振奋,但也可能导致非营利组织偏离组织核心目标、宣传过于企业化等。非营利企业的社会责任运动对我们理解非营利组织的使命以及对非营利组织领导力的要求都颇具有启发性。

插图:克里斯蒂安娜·库赛罗 (Cristiana Couceiro)

社会责任运动广泛地影响着世界各地的非营利组织。这些组织现在从事的各种亲社会活动远远超出了他们的主要使命。实现组织自身董事会的性别和种族多元化、向供应商支付公平的工资、减少对环境的负面影响,以及为“我也是”(#MeToo)运动和“黑人的生命也是命”(Black Lives Matter)运动等社会事业发声——这些只是这个惊人发展的几个实例而已。

随着这一运动的兴起,一些非营利组织已经正式扩展了自身使命,纳入了对社会责任的新关注。2022年,代表医疗行业近5000个组织的美国医院协会 (American Hospital Association)修订了其愿景声明(vision statement),加入了关于正义和公平的表达。同样,塞拉俱乐部 (Sierra Club) 也不再狭隘地关注环保,其 “2030年战略框架”(“2030 Strategic Framework”)还涉及反种族主义、性别歧视、经济正义,以及帮助其员工实现工作与生活的平衡等主题。

相似地,Goodwill Industries过去主要按照创始人埃德加·J·赫尔姆斯(Edgar J. Helms)牧师的遗产声明,专注于为残疾人创造就业机会;现在其核心价值中则强调了更广泛的 “对社会、财政和环境负责”的目标。

这一发展的惊人之处不仅在于其影响力和深度,还在于社会已经认定非营利组织应该成为好的行为者。企业社会责任的倡导者通常认为这是对追求利润所造成的社会弊病的纠正。但非营利组织的宗旨是为公共利益做出贡献。在美国,这是一个法律问题: 国税局只对提供公共福利的组织免税。非营利组织的“善良”(goodness)也体现在关于这类组织为何存在的主流理论中:他们提供社会需要的服务(为穷人提供食物、照顾病人),这些服务是政府难以足额供应的,也是传统投资者认为利润回报不足的。

在这篇文章中,我们讨论了这场令人困惑的非营利组织社会责任运动的原因、当代特征和后果。这一现象对我们理解非营利组织的使命以及对非营利组织领导力的要求很有启发性。将更广泛的责任观纳入工作的非营利组织可能会获得合法性,扩展目标可能会激发创新。然而,随着使命变得不再单一,领导者也将面临挑战:他们需要更多的技巧来驾驭多个、有时甚至是相互竞争的目标。

运动的兴起

从20世纪90年代开始,非营利部门在美国和世界各地迅速扩张。资源和组织数量的增长意味着更多的潜力,同时也意味着更多的弊端。一系列沸沸扬扬的丑闻震撼了这个行业。学术界和记者们将非营利组织社会责任的出现归结为平衡非营利组织在社会中日益增长的力量的需要。

事实上,美国非营利组织的数量已经从1940年的不到13000家爆炸性增长到去年的150多万家。[1] 同时,许多机构变得十分庞大。例如,比尔及梅琳达·盖茨基金会 (Bill & Melinda Gates Foundation) 2000年才成立,但现在已经拥有约500亿美元的资产——比100多个国家的年GDP还要大。同时,国际非政府组织的数量急剧增加,从1950年的约1000个增加到2023年的76000多个。[2]

非营利组织不仅在数量、规模和全球覆盖面上有所增长,其恶名也越来越大:20世纪90年代发生的几起重大丑闻引发了人们对非营利组织新社会地位的强烈反对。一些大牌机构被卷入其中,包括世界上最大的私人资助的非营利组织联合之路 (United Way) 。其首席执行官威廉·阿拉莫尼(William Aramony)在1992年被判定滥用了近120万美元的捐款,其中一些用于婚外情。社会工作学者玛格丽特·吉伯曼 (Margaret Gibelman)和谢尔顿·盖尔曼 (Sheldon Gelman)揭露了1992年至1998年发生的11起重大丑闻,戳穿了非营利组织对不法行为免疫的假象。[3]

这一系列的丑闻掀起了全行业使用第三方标准和认证的浪潮。广为人知的非营利组织渎职案例催生了监督机构(如1992年成立的CharityWatch)和验证组织良好声誉的组织(如1994年成立的GuideStar,现在的Candid)。对非营利组织贪污、逃税和整体无能的担忧也催生了诸如2001年成立的Charity Navigator等倡议,以评估非营利组织的资源使用和效率。

问责制的基础设施还包括颁布非营利组织治理最佳实践的组织(如BoardSource,成立于1988年),以及将道德原则整合成任何领域非营利组织都可以采用的行为准则的组织(如世界非政府组织协会 World Association of Non-governmental Organizations,成立于2000年)。紧接着出现了对非营利组织的认证,如今已存在许多认证机构,包括Standards for Excellence Institute(成立于1998年)和Nonprofits First(成立于2005年)。总的来说,这些举措不仅旨在修复对该行业受损的信心,也是为了引导非营利组织走向合理、有效和专业的实践。基于这些努力,以前被认为是来自内部的非营利组织的“善良”以前被认为是组织内生的,现在越来越多地得到各种外部机构的担保。

当代运动的维度

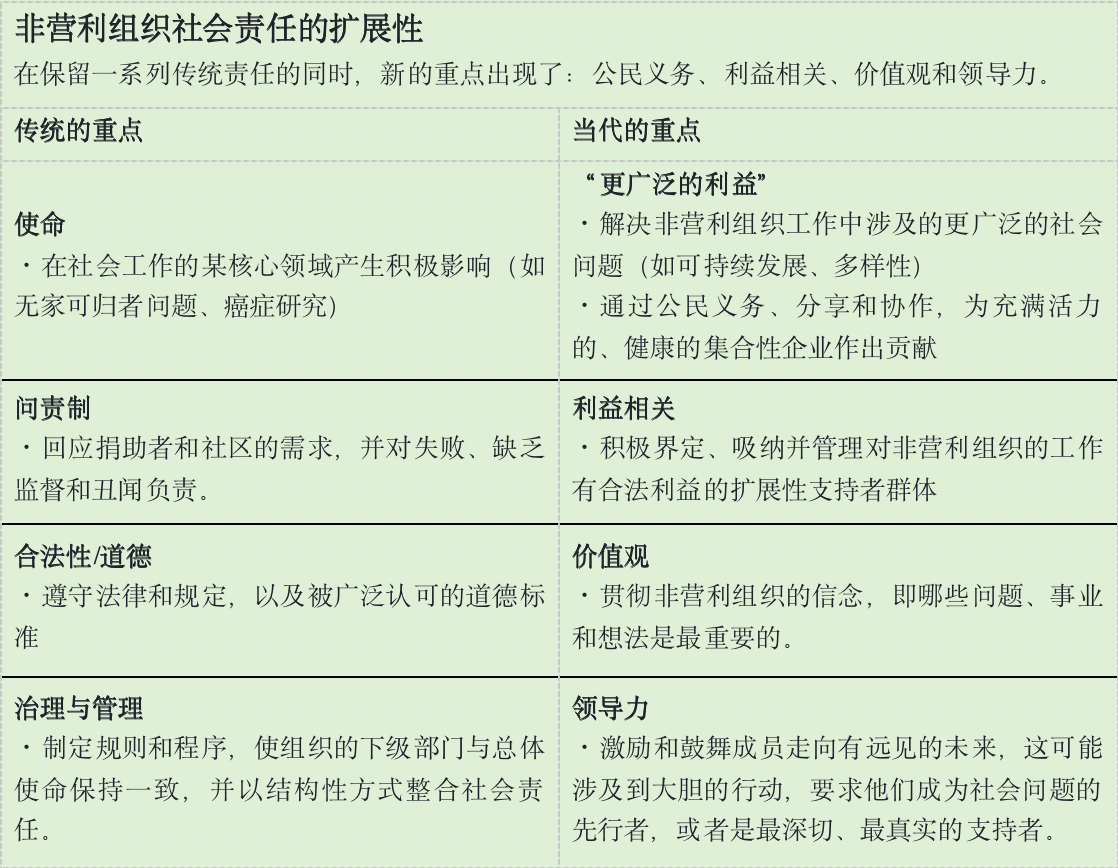

随着非营利组织社会责任运动的发展,其性质也发生了变化。它是在备受瞩目的丑闻和非营利组织数量、规模和覆盖范围迅速增长的背景下出现的,可能正是因为如此,该运动最初是按照社会控制的逻辑运作的。最初的运动是由外部监督和标准化推动的,形式包括证书、认证、监督机构和行为准则。

相比之下,当代运动是由非营利组织采取积极措施、将不断扩大的社会问题纳入其核心价值观推动的。它超越了非营利组织使命的狭隘概念,超越了法律和道德的基本责任,强调对包括整个行业在内的广泛利益相关者的责任,并在重大社会问题上发挥领导作用。

特别地,我们发现当代运动具有以下特点:

它超越了传统使命。

传统意义上,非营利组织的好坏取决于其在某个社会工作领域推进使命的能力(如癌症研究或无家可归者问题),而当今的非营利组织则在处理自身使命与一系列更大的社会问题之间的联系。其中一个问题是可持续发展,无数重点不是环境保护的非营利组织已经开始关注这个问题。例如,牛津大学和哈佛大学不允许其捐赠基金投资化石燃料,而其他非营利组织则通过无纸化、远程办公和采用绿色技术来支持这一事业。

另一个席卷整个行业的问题是多样性。无论多样性是否是一个非营利组织的核心任务,社会都期待着非营利组织在其能力范围内解决这个问题。例如,比尔及梅琳达·盖茨基金会已经试验了一个双盲的拨款程序,看看它是否能减少拨款中的性别偏见。[4] 该基金会还设立并聘请了一位首席“多样性、公平和包容(DEI)”官员,以确保其内部工作符合多样性的价值观。

多样性问题说明了这一运动的另外两个要点。首先,在某些情况下,非营利组织扩大了自身使命,以发挥更广泛的社会影响。例如,今年早些时候,美国医院协会(AHA)在其使命中增加了有关公平的新表达(新文本为斜体):“AHA的使命是促进所有个人和社区的健康。AHA领导、代表并服务于医院、卫生系统和其他对社区负责并致力于为所有人提供公平的照顾和健康改善的相关组织。第二,多样性问题表明,随着时间的推移,社会责任运动已经变得更加广泛。事实上,随着多样性问题在非营利组织中的渗透,它要求在越来越多的方面得到关注。早期对种族和性别的强调已经扩大到年龄、国籍、性取向、教育程度和残疾状况。例如,我们看到非营利组织越来越意识到需要为老龄化的婴儿潮人口[5] 创造高质量的志愿服务机会,大学也需要欢迎第一代大学生和有学习障碍的人(如自闭症)。

它超越了合法和道德的范畴,强调践行非营利组织的价值观。

20世纪90年代的非营利组织责任倡议强调道德,或者至少是合乎法律。今天,从非营利组织行为准则[6] 的普遍性就可以看出,非营利组织在这两方面的责任仍然重要。这些准则为员工各个方面的行为提供了指导,从性骚扰到吹哨举报(whistleblowing)无所不包。[7] 可以肯定的是,这两个方面仍在发展。例如,现在有积极的关于道德和法律的讨论,关注员工在社交媒体上可以说什么,捐赠者的身份是否应该保密,以及是否应该向挟持组织操作系统的黑客支付赎金。

但与前一个时代相比,现在非营利组织更多由价值观驱动。道德是基于责任的行为规定,作为规则和标准从外部影响非营利组织,反映了广泛的对错观念。然而,价值观是内部理想,不同的非营利组织有不同的价值观,这反映了组织会个性化地判断,多个不同的文化愿景中何者是最重要的。

在21世纪初,价值观成为一个更加突出的话题。专家建议非营利组织确定一小部分优先事项,将其正式纳入核心价值观声明。现在这些声明在整个行业都很常见,也很容易在非营利组织的网页上找到。这些声明文件纳入了社会责任运动的许多维度和关注点,如 “多样性”(比如大自然保护协会The Nature Conservancy)、“环境管理”(比如Goodwill Industries)和 “问责制”(比如救助儿童会Save the Children)。

它超越了对捐赠者和所服务的社区的责任,纳入了更多的利益相关者。

问责制是另一个从早期一直延续至今并进一步深化的非营利组织的责任。例如,非营利组织要就资金的使用情况对捐赠者负责,并对所服务社区的任何意外伤害负责。问责制与解释和说明的责任、报告行为以及记录、核实和分析非营利组织资源的会计活动密切相关。当非营利组织变得更加负责任时,例如跟踪和向外部受众报告他们的支出,他们可能会更加自觉地减少浪费,降低不必要的管理费用。当非营利组织衡量和报告其社会影响时,他们可能会对改进项目的方式更加敏感。当非营利组织披露其捐赠者、基金会将其拨款决定提交给公众监督时,他们可能会避免公众产生其被 “黑钱 ”或裙带关系所控制的印象。

问责制也意味着要对失败或渎职行为负责。因此,问责制激励着非营利组织在错误行为发生之前就加以预防,而他们通过建立控制措施,采用最佳做法和程序,由受过适当培训和有资格证书的人进行监督来做到这一点。问责制(包括其同行的报告、控制和专业化)向外界保证事情是以合规的方式进行的,从而保障了对非营利组织的信任。

虽然近年来对问责制的强调丝毫没有减弱,但对非营利组织究竟应该对谁负责的理解已经扩展。从前,与非营利组织有直接联系的群体是重点关注对象,包括捐赠者、董事会、雇员和所服务的社区,而如今,以某种方式受非营利组织运作影响的所有群体(即利益相关者)都被囊括了进来。现在,利益相关者甚至包括未出生的几代人和自然环境等概念实体。

专家们要求非营利组织实行利益相关者管理。这要求非营利组织识别其利益相关者,清点他们的需求和利益,对他们保持尊严和尊重,让他们了解组织事务,并创造渠道让他们参与决策。通过这种方法,非营利组织可以不仅将员工视为志同道合的伙伴,还视为具有合法的、具体的和可解决的问题(如薪酬、工作保障、职业发展和工作条件)的利益相关者。[8] 利益相关者管理,正如常言所说,不仅仅是一项道德义务,也是一项战略努力,可以带来运营效益,比如在非营利组织工作涉及的众多群体之中增加信任、融洽和满意度。

它超越了个人非营利组织,强调公民义务和集合性企业。|

社会责任中的“社会”不仅意味着利益相关者关系,也指向更广泛的社会和集合性的非营利企业。非营利组织的责任超越了他们在其影响范围内所做的直接好事,进而扩展为支持一个健康的、充满活力的、为所有人服务的领域。更具体地说,公民义务是指具有公共意识的行为,这些行为是自愿的,往往没有正式的奖励,但通常被积极地视为对每个人都应该理想地提供的公共产品做出了贡献。

然而,其他人已经同意了一些做法,这些做法不一定对他们有利,但如果所有人都这样做,对该行业有利,例如以共同的标准化格式接受赠款申请。此外,一些非营利组织允许同行招聘员工,并与从事类似工作的非营利组织共享捐赠者联系信息。通过所有这些行动,非营利组织尽了自己的一份力量来支持该行业,并在其中培养公民精神。

今天的非营利组织正在以无数方式实践公民权。基督教青年会(YMCA)、Feeding America和联合之路等数千家机构在选举日为其员工提供带薪休假。其他非营利组织为影响整个行业的问题发声,例如,Code for America、绿色和平组织(Greenpeace)和塞拉俱乐部签署了一份请愿书,阻止将在线“.org ”注册表出售给营利性投资者。然而,还有一些非营利组织已经同意了一些不一定对他们最有利、但如果大家都照做会对整个行业产生好处的做法,比如以一种共同的、标准化的格式接受资助申请。此外,一些非营利组织允许同行招聘他们的工作人员,并与工作领域相近的非营利组织分享捐赠者的联系信息。通过所有这些行动,非营利组织为支持该领域并在其内部培养公民精神做出了自己的贡献。

它超越了治理和良好的管理,纳入了领导力。

| 社会责任始于非营利组织的高层,当董事会、高管和高级官员协调一致、全力以赴时,社会责任就会得到最真实和一致的实践。具体来说,该运动影响了非营利组织顶层的两个层面:传统的、结构性的对治理和管理的关注,以及更新的、更有活力的对领导力的强调。

治理是指一个组织通过规则和程序进行的高层管理,包括董事会和管理层如何被提名、聘用、组织、监督、付酬,以及如何保持彼此的独立性。相似地,管理是指对非营利组织的人力和物力资源进行监管和有效利用,以及制定协议和将组织使命整合进整个组织的最佳实践。良好的治理和管理将社会责任融入到非营利组织的结构中。例如,多方利益相关者治理模式作为一个结构性设计,能够确保除了通常的捐赠者和行业专家之外,包括员工和所服务的社区在内的、受非营利组织影响的各种群体都在董事会拥有代表,从而对董事会的决策产生影响。同样,非营利组织可以通过他们的薪酬计划来促进社会责任,例如,将领导层薪酬与多样性或可持续性目标挂钩。通过这样的安排,社会责任即可被非营利组织内化,而不是仅仅浮于表面。

最近,学术界和从业人员关于非营利组织应该如何运作的话语已经延申至对领导力的强调。这些话语不仅将非营利组织描述为一个需要适当设计的系统,而且还是一个需要注入生命和方向的实体。优秀的领导者不仅要把正确的控制措施落实到位,而且还要激励和鼓舞组织成员。越来越多的人期望领导者具有远见卓识,制定大胆、有意义的目标,并指导和授权下属完成这些目标。作为这种变化的反映,使命声明、核心价值声明和行为准则都被融入了愿景声明。这些愿景声明以一种近乎乌托邦式的、高度理想化的状态来激励利益相关者,无论是“每个人都有体面的住所”(Habitat for Humanity)还是“没有孩子饿着肚子睡觉”(Feed the Children),非营利组织都可以通过其社会工作来实现目标。

领导力对社会责任十分重要,基于以下几个原因:首先,由于领导人不仅仅是组织的一个雇员,而且是形象代言人,他们被期望在个人和职业生活中践行组织价值观的榜样。其次,鉴于社会责任所涉及的行动往往与非营利组织的主要任务关系松散,高级领导人需要有非凡的魅力、说服力和创造力,才能将不同行动的意义整合为利益相关者的连贯行动理论,第三,领导者往往需要做出会带来巨大负面影响的艰难决定,例如,大学校董会冒着疏远校友的风险,拆除了校园里奴隶主的纪念碑。

启示

从领导力到利益相关者管理再到公民义务,当代的社会责任运动对非营利组织提出了不同寻常的要求。承诺投身到更广泛的社会问题中去可能会加强非营利组织的合法性和声誉,带来业务上的好处。对社会责任的关注也可以为非营利组织的工作注入更大的意义感,有助于提高员工的士气并吸引更多人才。最后,相关活动也有利于非营利组织提高知名度,促进公众意识,从而吸引更多的捐赠和志愿者参与。

此外,非营利组织如果更加关注与其工作密不可分的社会问题,就可能进行创新。例如,圣地亚哥的摄影艺术博物馆(the Museum of Photographic Arts)和其他许多博物馆一样,通过制定“按需付费”(pay what you wish)的入场政策,促进了艺术的普及。为了解决工资方面的性别不平等问题,世界上最大的犹太校园生活组织希勒尔基金会 (Hillel Foundation)尝试为不同职位的员工建立具有固定薪酬范围的薪酬等级,并让所有员工都知道这些等级。此外,为了促进心理健康并使工作场所更欢迎残疾人,许多服务组织推出了无限制的带薪休假。

追求非营利性责任的运动也伴随着风险。对非核心社会责任的关注可能会偏离组织使命,特别是在似乎总是预算紧张的部门。在过去,任务进度缓慢主要可能源于捐赠者的压力或寻找资金的需要,但现在,大量利益相关者可能从各个方面影响组织的任务进度。随着时间的推移,那些没有紧紧抓住自己的核心使命和关键能力的非营利组织可能会发现他们的身份和技能变得不那么鲜明,因为他们试图为所有人做一切事情。

非营利组织的领导人可能也会担心,过于企业化的社会责任宣传会削弱他们的可信度。事实上,使用“社会责任”来描述这些活动本身就可能有问题,因为这个词在企业界经常与不真诚的、无效的品牌推广活动相联系。更有问题的是,非营利组织本身也可能被谴责为“洗绿”、表面“DEI化”(即通过象征性而非有意义的组织变革,表现出对环境或多样性的关注),或将资源从核心使命中分散。对于建立在公益理念基础上的组织和部门来说,这种批评的后果可能比商业世界更有害。

在多种社会责任中,非营利组织应该专注于哪一种?为了与特定的捐赠者群体产生足够的共鸣并获得他们的捐赠,非营利组织面临着发展明确、身份鲜明的压力,如果非营利组织将目标放在与他们的核心工作相近的事业上,可能会更加成功。虽然在某种程度上,所有的非营利组织都应该是负责任的、有道德的、管理优良的,但在实践中,非营利组织必须决定他们要在每项责任上走多远。他们是仅仅履行其社会义务,还是试图超越这些义务,成为特定问题的领导者?在思考这个问题时,非营利组织可以考虑许多组织在其核心关注问题的基础上践行社会责任的方式。例如,女童子军(The Girl Scouts)通过给员工提供相对较长的12周带薪育儿假,进一步履行了对妇女问题的承诺。同样,位于奥斯汀的 Every Texan是公共政策中经济正义的倡导者,它在自己员工加入工会的这个问题上表现出合作的和积极的态度。

社会责任运动已经产生了许多实际成效。首先,它引导非营利组织围绕一系列广泛的关注问题,详细阐述了其角色和责任。由于努力平衡越来越多的利益相关者和社会事业,非营利组织在运作和结构上变得更加复杂,从而对领导者提出了更多要求。例如,社会企业采取了混合形式,以便能够更好地平衡商业和社会目标。非营利组织也开始需要有远见和魅力的领导者,从而与各种不同的利益相关者建立联系。

当代非营利部门最引人注目的特点之一是,新的社会事业越来越迅速地产生了一连串的行动、政策和声明。近期历史中,这些浪潮伴随着“我也是”运动和“黑人的生命也是生命”运动,以及对跨性别权利、性别中立语言、堕胎权和乌克兰战争的高度关注。这些浪潮的幅度和频率无疑反映了当今社会的性质——社交媒体的病毒性,美国及其他地方日益加剧的两极化,以及先进的全球化水平。因此,许多人认为,惊人而广受欢迎的非营利组织社会责任运动还会进一步发展。

注释

1 Patricia Bromley, “The Organizational Transformation of Civil Society,” in The Nonprofit Sector: A Research Handbook, 3rd ed., edited by Walter W. Powell and Patricia Bromley, Stanford, California: Stanford University Press, 2020.

2 这是《国际组织年鉴》( Yearbook of International Organizations)中被归类为A、B、C或D的组织的数量。

3 Margaret Gibelman and Sheldon R. Gelman, “Very Public Scandals: An Analysis of How and Why Nongovernmental Organizations Get in Trouble,” International Society for Third-Sector Research Fourth International Conference, Dublin, July 7, 2000.

4 Alex Daniels, “How Gender Bias Creeps Into Grant Making,” The Chronicle of Philanthropy, June 4, 2019.

5 Joshua Braverman and Ryan Kaitz, “Engaging Our Elders: The Power and Potential of Senior Volunteerism,” Nonprofit Quarterly, February 18, 2021.

6 Patricia Bromley and Charlene D. Orchard, “Managed Morality: The Rise of Professional Codes of Conduct in the US Nonprofit Sector,” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, April 2015.

7 Shawn Pope et al., “The Pyramid of Nonprofit Responsibility: The Institutionalization of Organizational Responsibility Across Sectors,” Voluntas, September 17, 2018.

8 Jim Rendon, “Low Pay Hurts Nonprofits and Workers. Some Groups Are Fighting Back,” The Chronicle of Philanthropy, September 4, 2019.

肖恩·波普是法国达芬奇大学EMLV商学院的商业战略副教授。帕特里夏·布罗姆利是斯坦福大学教育研究生院和杜尔(Doerr)可持续发展学院的副教授,也是斯坦福大学慈善与社会创新中心(PACS) 的联合主任。

来源:《斯坦福社会创新评论》2023年夏季刊

原题:From Doing Good to Being Good: The Movement for Nonprofit Social Responsibility

表情

表情

最热

最热