2023-06-02

2023-06-02

913

913自2021年1月1日至12月31日,全国碳排放权市场(以下简称“碳市场”)第一个履约周期顺利收官。

据生态环境部《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》显示,第一个履约周期,全国碳市场碳排放配额累计成交量1.79亿吨,累计成交额76.61亿元,市场运行平稳有序,交易价格稳中有升。碳市场运行框架基本建立,价格发现机制作用初步显现,企业减排意识和能力水平得到有效提高,实现了预期目标。

除了官方的统计数据,民间环保机构也对第一个履约周期内,煤电大省山东江苏的发电企业降碳情况进行了调研,为观察全国碳市场情况提供了另外一个视角。

2023年5月30日,在亚洲清洁空气中心、北京市企业家环保基金会发起的蓝天力计划支持下,由自然田、绿行齐鲁和上海青悦联合主办的“重点区域山东江苏煤电降碳调研和倡导报告”发布会北京成功举办。

会上,自然田发布了《第一个履约周期内山东江苏煤电降碳调研和倡导报告》(以下简称《报告》),与会专家围绕“全国碳市场发电企业信息披露质量、新型电力系统构建与煤电转型、可再生能源与工商业双碳实践、发电企业碳市场履约的公众参与空间”等议题做了主题分享,所有参会者共同讨论,分享经验,以期助力发电企业减污降碳及双碳目标的实现。

01

发电企业多,履约压力大

山东江苏两省成最佳观察样本

碳市场是以较低成本实现特定减排目标的政策工具,既能够将温室气体控排责任压实到企业,又能够为碳减排提供经济激励机制,降低全社会减排成本。目前,全球共有25个正在运行的碳交易市场。

2021年7月16日,全国碳市场上线交易正式启动,发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业。

而在全国碳市场第一个履约周期内,山东的履约任务最重,江苏的核定应履约发电企业数量则排名第二。

山东、江苏是大气污染防治重点区域内的煤电装机大省,分别有1.03亿千瓦和7921万千瓦装机,也是碳排放集中的地区,两省碳排放位列我国前五。

其中,山东的能源结构中大约有67%来自煤炭消费,碳排放总量约占全国的10%;江苏的煤炭消费占能源消费总量54.4%,温室气体排放约占全国的7.2%,其中二氧化碳排放又占比温室气体的9成。

因此,第一个履约周期内山东、江苏两省的煤电降碳情况,就成为观察全国碳市场效果的一个非常好的样本。

自然田项目官员熊一璇表示,在第一个履约周期中,山东和江苏两省均取得显著降碳成绩,大排量小机组作为降碳重要力量,数量也呈下降趋势。但部分发电企业在信息披露上仍有较大问题,存在未披露、披露不及时和披露质量不高的情况。

同时,各地市及以下态环境部门需要督促发电企业及时、合规、高质量地披露排放表,提高披露信息的完整性和真实性。发电企业可以主动对机组进行节能降耗改造,管控煤炭消耗,以便在碳市场获益。中小发电企业也需要通过参加培训等方式提升自身的履约能力,消除与大企业的政策信息差,对机组适时采取先进的改造措施。

02

披露率总体提升

但信息质量仍参差不齐

根据全国排污许可证信息管理平台公开端的信息,自然田发布了此次的《报告》。结果显示,履约任务较重的山东和江苏两省,部分发电企业的温室气体重点排放单位信息公开表信息披露还存在不披露、不及时、不完整、数据异常等问题。

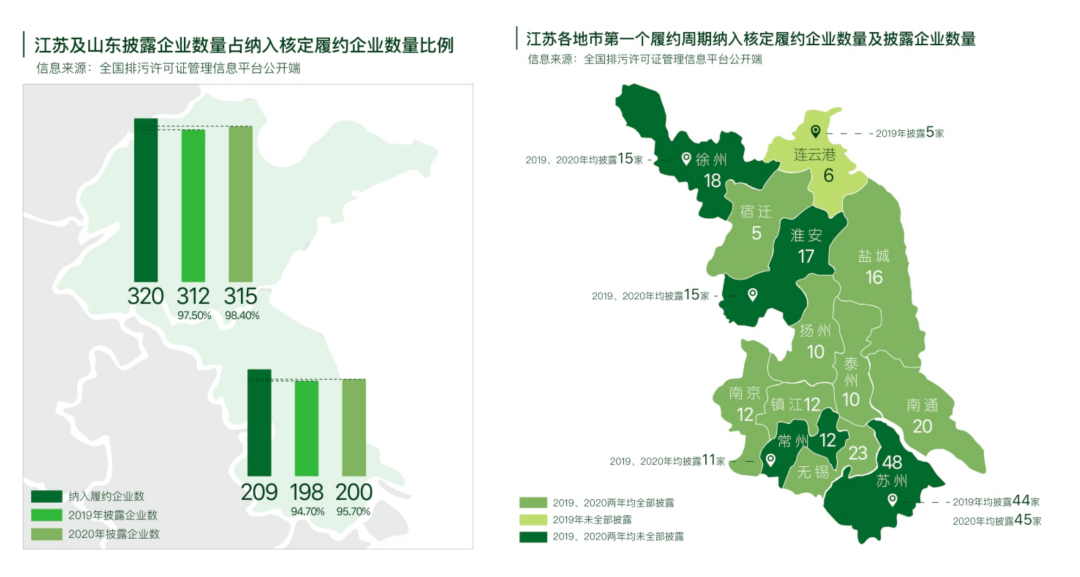

首先,在总的信息披露率方面,2019年到2020年间,山东省和江苏省的披露率均有提升,最高达98.4%;相比之下,山东省两年的排放表披露率均略高于江苏省。

2020年,两省未按时披露的比例也均有下降,最低不到10%,江苏省企业披露及时性表现略优于山东省,两省均呈现出一定的改善趋势。

据了解,部分发电企业之所以未能按时公开信息,主要是由于第一个履约周期内,企业对于公开排放表的业务能力不够熟练所致,同时也在一定程度上受到疫情及网站本身存在的技术障碍影响。

▲图片来源于《第一个履约周期内山东江苏煤电降碳调研和倡导报告》

其次,在信息披露质量方面,山东和江苏核定履约发电企业披露的低位发热量检测信息完整度均较高,问题比例低于8%。但元素碳含量检测信息披露问题较大,并且2020年问题比例未下降。山东的9个城市及江苏所有城市的信息缺失比例均超过10%,且均有上升趋势。

此外,元素碳含量的检测时间超过40个自然日,甚至全年检测时间都集中在某一天或邻近几天集中送检的异常现象增多,这可能是由于一些企业在2019年采用了缺省值填报吃了亏,故而选择在2020年开展实测,导致实测明显增多。但由于此前要求规范不明确,以及疫情影响未能按时送检,导致分散取样统一检测。

▲图片来源于《第一个履约周期内山东江苏煤电降碳调研和倡导报告》

值得注意的是,山东省和江苏省发电企业寻求服务机构进行排放表编制的占比均有较大上升,并且同一地区的发电企业所委托的服务机构有时会呈现出较高度一致性。

据统计,山东省排放表请服务机构编制的比例由2019年的19.69%上升至2020年的26.25%,16市中仅有2市该比例有所下降;江苏省报告请服务机构编制的比例则由2019年的21.05%大幅提高至2020年的37.80%。

出于对履约工作越来越重视,更多企业选择委托第三方编制碳排放报告。

上海闵行区青悦环保信息技术服务中心项目总监张英豪表示,青悦调研发现全国碳市场碳排放报告公开仍有不足,核查机构评估结果及履约信息公开相对较好。生态环境部门、碳排放单位、碳核查技术服务机构对于公开信息应当更加关注,确保信息公开的及时性和准确性。全国碳市场信息公开正在逐步完善中,环保组织作为公众监督的代表,发挥着积极的推动作用。

03

发电行业未来面临哪些挑战?

第一个履约周期内,山东省和江苏省取得显著的降碳成绩,两省二氧化碳排放量在两年间均下降6%以上,其中山东省减排59,653,675.97 tCO2,降幅达11.14%;而江苏省减排24,886,620.95 tCO2,降幅为6.42%。

尽管山东省2019年的总排放量是江苏省的1.4倍,但减排总量达到了江苏省的2倍,降幅为江苏的1.7倍。

在机组容量上,300MW及以下常规燃煤机组的配额分配量最大,其排放量也大。山东省和江苏省的大排量小机组发电企业数量均呈下降趋势。

两年间,两省大排量小机组企业均有减少,山东大排量小机组的排放量在总量中的占比由18.30%下降至14.86%,江苏则由12.94%降至9.45%,大排量小机组成为降碳重要力量。

不过,与此同时,这类机组也面临着服役期将满、不具备改造条件或改造后能耗无法达标的困境。

在实践中,大企业具有完善的管理,通常会有专人负责碳排放履约相关工作,对元素碳含量等进行规范检测与月度存证。而小企业在这方面则缺乏经费和经验,通常采用缺省值,导致其配额存在缺口。

这一特点,决定了中小发电企业机组难以有根本性的改变,即便有也仅仅是小改小革,碳排放量难以大幅度减少,面临着长期作为买方和难以进一步节能降耗的问题和困境。

这意味着,发电行业将长期维持“大体量发电企业碳市场获益、配额缺口小发电企业买单”的局面。

同时,北大能源研究院副研究员康俊杰博士指出,新型电力系统的构建分为两个阶段,2035年之前是第一阶段,也就是1.0版本构建阶段,这一阶段主要是解决电力系统可控、可用和经济性的问题,第二阶段是电力系统弱化电的属性、更多呈现随意分割、长周期储存等能源系统特点的内容。从目前的情况来看,要构建碳中和阶段的新型电力系统,关键是依靠重大的技术突破,另外还要构建与之相适应的管理系统和政策体系。

此外,金风零碳绿电与低碳业务专家刘昊表示,近年来全国碳市场和电力市场等政策不断完善,对煤电企业的低碳转型既是挑战也带来新的机遇。面对国家构建以新能源为主体的新型电力发展目标,煤电和新能源不是替代和竞争关系,而应是互补和协同发展。

04

如何更好提高中小发电企业履约能力?

《报告》中,也对进一步提升碳市场运行效果,提高中小发电企业履约能力提出了五点建议。

首先,发电企业应实现100%披露,提升披露及时性、提高披露质量。具体可以从以下三方面推进:发电企业按时披露,在披露内容与格式上严格参照《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》,保证检测情况、二氧化碳排放量、报告编制机构名等重要信息的完整性与真实性;市级生态环境部门督促发电企业及时、合规、高质量地披露排放表,实现100%披露;市级部门督促企业按时完成月度存证,及时监管异常信息。

其次,第一个履约周期内碳排放量增加或变化不大的发电企业,应主动采取节能降耗措施。在燃煤电厂的优势还无法替代时,管控燃煤电厂的煤炭消耗,提升效率减少碳排放。通过对机组进行节能降耗改造,可以在碳市场上争取更多主动性,甚至通过碳市场交易获利。

第三,建议两省发改和能源部门稳步推进300MW以下运行年限久、污染大、能耗高的大排量小机组淘汰工作。改变淘汰关停的煤电机组“关而不拆”的局面,优化本地发电企业机组结构,减少本地发电行业二氧化碳排放。同时关注单机容量在10MW以下超小机组的的情况,对符合淘汰条件的机组应关尽关,而能效较优的小机组的可发挥调峰优势。

第四,建议生态环境部正式出台更具效力的《碳排放权交易管理办法》。碳市场目前仅有《碳排放权交易管理办法(试行)》作为最高级别的监管依据,监管效力及力度较弱。长期来看,还需要高位阶的法律以形成系统的法律法规及部门规章体系。应尽快出台相关法律,以更有力度地监管重点排放单位的履约行为,促进发电行业实现双碳目标。

最后,提升中小发电企业履约能力。一方面,各地生态环境部门可以定期对中小发电企业进行赋能与培训,为其提供履约的政策支持。如帮助他们及时了解最新的履约要求和政策动向;对中小发电企业进行平台披露信息的培训,指导其认真填写排放表,提高信息披露质量;还应规范中小发电企业元素碳含量检测,以减少其因采用缺省值或者过程管理不当带来的损失。另一方面,中小发电企业也应主动了解履约相关政策及先进的节能减排技术,在政策和技术层面自我赋能,缩小与大型发电企业的差距;同时加强与同行发电企业的沟通和合作,学习了解先进的降碳经验。

中华环保联合会碳普惠专委会碳减排标准组组长颜磊表示,碳排放权交易市场,国内经过近10年的试点运行,积累了丰富经验,并且于2021年正式运行全国碳市场(全球最大体量的碳现货交易市场)线上交易。但碳市场属于政策性市场,有非常强的“人为”因素,也受经济环境影响,而且碳市场的主要目的之一是促进重点排放单位节能减排,它的管控主体或者第一要务,是通过奖优淘劣让那些高排放的企业真正的采取低碳措施;碳市场制度的设计,尤其是履约奖惩机制的制定,决定了它能否实现上述目标。除了主管部门的有效监管,社会公众的参与也是有益的补充,尤其是在碳市场信息披露机制不完备的情况下,需要公众的监督以良性互动的方式,促进碳市场发展。

表情

表情

最热

最热