2023-04-14

2023-04-14

1017

1017大家好,我是三一基金会沈丹玺,很高兴今天能到这里和各位前辈、同行交流和学习。前两天朋友带我去簋街,吃了非常有名的一个连锁龙虾餐馆,他们开了好多年 ,而且光在簋街上就好几家分店。我很久没去簋街吃饭了,这次去,有很大的惊喜,不仅是品尝到了久违的美味,而且当服务员把我们的小龙虾端上来,我和朋友正准备撸起袖子戴好手套大快朵颐时,服务员突然问了句,要不要帮你们剥好?——我们都惊呆了,感叹餐饮业“卷”出了新高度。

本来我们是要去隔壁一家店吃的,也是很有口碑的品牌餐馆,但是去之前发现那家店已经倒闭了,没撑过最艰难的时间。我和朋友就在感叹,无论是餐饮业还是各行各业,这几年我们都深刻感受到,从资源和竞争角度来说,可以说是真正从“增量竞争”进入“存量博弈”的时代了。真正能存活和胜出的,当然有很多原因,但其中,更深刻地挖掘用户需求,可能是非常重要的一条,或许也是存量博弈时代的必然要求。

▲沈丹玺在社会企业北京峰会发言

我想再给大家分享一个我自己的经历。十多年前我刚入行时参与了一个项目,是一个专注于乡村阅读推广的公益组织要在西部地区的小学建立图书馆。当时的做法还是比较简单,机构募集到资源,项目团队带着图书等等到项目点做配置,我们还给当地小学制订好后续运营管理的机制,请学校派专门的老师负责管理。尽管如此,等项目团队和志愿者离开一段时间之后,图书馆的种种运营维护问题就会暴露出来:书怎么更新,老师要专门在岗的时间难以保证,让学生自主管理又容易有种种问题,等等。

所以三一开始做公益创投时,我们很早就开始关注和支持一个社会企业,叫益迪教育科技。他们专门为做阅读的教育公益组织提供整套运营管理系统的技术支持,通过技术赋能组织更高效地完成工作,产生更大社会价值。但是,益迪做的还不限于此。随着越来越多教育公益组织开始使用益迪的数字化系统进行运营管理,益迪后台也积累了更多乡村学生借阅图书的行为数据,于是他们可以帮助组织客户精确地分析、归纳每个图书馆的实际运营数据,甚至分析不同地区、不同年龄段孩子们的阅读行为和选书偏好,公益组织也能用这些真实、精准又非个人化的脱敏信息,去更好地优化项目和筹款。也就是说,益迪从为用户提供技术支持,到提供深入的洞察甚至业务发展建议。再往后,还能用这些服务和数据去赋能行业、服务对阅读公益感兴趣的捐赠人,未来甚至可能让捐赠人也看到每个图书馆的实际使用情况,再相应进行捐赠选择。

👆点击链接查看更多详情

为什么花了将近一半时间讲这两个故事?这背后就是三一基金会推动社会企业发展的几个考虑。

第一个考虑是,我们相信,真正深刻地挖掘用户、识别用户、理解用户,才能在存量博弈中找到增量发展的空间。用户不仅仅是终端服务的对象,也可能是各个关键的利益相关方。益迪从服务有限的有信息化需求的公益组织,到通过技术赋能来积累细分领域洞察,服务于每个渴望了解真实乡村教育情况的业内机构,甚至到潜在捐赠人。又比如,三一公益创投支持的圆梦无障碍之旅,从直接给残障人士提供旅游服务,到为整个旅游行业提供无障碍标准和改造咨询,不仅为自身发展创造更大空间,更是进一步推动整个旅游行业的无障碍服务水平。

👆点击链接查看更多详情

第二个考虑是,我们发现,社会领域的创新创业者,不仅可以去做技术、产品上的创新,更可以在用户价值的驱动下,去探索思路、模式或者说组织方式上的创新。当益迪能够帮助每个公益图书馆呈现运营使用的真实情况,形成某种更透明、更高效的阅读公益版大众点评榜单,会如何改变捐赠人、受捐方、以及图书馆最终用户之间的互动关系。再比如我们另一个创投伙伴保护豆豆,从最早面向家长开设性教育课程和咨询,积累了成熟的家庭性教育指导技术;到后来保护豆豆通过动员社区妈妈接受培训成为性教育讲师,使得家长从付费听课的客户,转变成服务媒介,从而为整个行业的发展储备了更多师资,惠及孩子的数量也得到指数级上升。

👆点击链接查看更多详情

技术的革新和跨越固然极其重要,但需要较长周期的投入和努力——当然,对于潜在有巨大社会和环境价值的技术,比如在生物制造、循环材料领域的发展,我们也会给予一定关注;但除了技术和产品创新,我们认为社会创业者更值得去寻找的,是组织方式的创新,是生态机制的重组。这可以带来非常深远有效的社会价值,甚至缓解或弥补技术进步和商业资本推动下短期所带来的资源分配不公与鸿沟。

无论是识别新用户、找到新需求,还是以用户视角重构利益相关方关系,都是非常艰难的。这就是我们的第三个考虑。当一个企业把社会价值和用户价值放到第一位时,就需要从资源博弈转向对所有利益相关方的动员,这需要很多的信念感;当传统公益组织想要借鉴商业手法,摸索出更可持续的发展道路时,又需要很多的企业家精神,来突破原有掣肘,开发新的运作模式,更好地整合资源。所以我们说,社会企业走的是一条勇敢而艰难的道路,一边是鲜花,一边是悬崖。只看理想如鲜花般美好是不够的,只想着生死的凶险也是不行的,但要坚定向前不偏移,确实不容易,需要许多的定力和勇气。

比如我们的公益创投伙伴诚信诺:太阳能灯技术是现成的,但为了让产品能适用非洲缺电地区老百姓的实际情况,诚信诺投入大量精力做产品研发,最终将太阳能灯的零部件减少到9个、也不需要额外固定装置,可以直接放在矿泉水瓶上。在业务模式设计上,他们在反复思考的都是如何让非洲当地人民受益,不管是为终端用户开发更友好的付款模式,还是为渠道客户进一步让利,还是探索生产物流体系的共建来进一步实现利益共享。

这种转变对于创业者而言不容易,对投资方而言也是如此。比如,作为基金会,在公益慈善的语境中,我们往往会看见问题拆解和资源分配的视角,所以传统的慈善资助往往会从问题出发,根据现象进行下行的拆解和分析,形成固定周期、固定目标的项目计划,这固然重要且有价值。但是,如果我们所致力于解决的是更复杂、系统性的社会问题,或者是回应日益变化、可能无限延展的服务人群需求,那么,就必须要用更适应性、发展性的方式来开展工作。

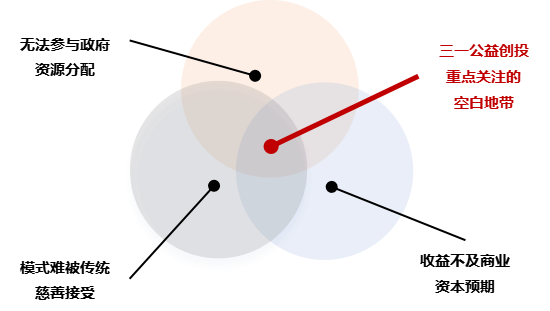

而这就恰恰是公益创投、风险慈善的资金能够发挥作用的地方。基于这样的考虑,三一基金会提出的理想投资点就是在“三不沾”的地方,希望能够与传统慈善捐赠、商业营利资本、政府公共资金形成衔接和互补。

▲三一公益创投的核心价值边界

我们发现,这个空白点位上,其实有许多社会企业的伙伴在开拓。比如有些以实现社会价值或回应社会问题为出发点的社会企业,并不受更急切实现财务回报的投资者的青睐;另外有些创业者,因为担心纯粹逐利资本进入后会影响团队的初心,所以拒绝了一些传统的商业投资者,致力于寻找与自己价值追求相契合的投资者。就像诚信诺,在宏观上对使命有自己的坚持,不会仅仅选择逐利;而微观上又持续进行着开拓,不愿依靠慈善捐赠来驱动发展。这就使得我们双方一拍即合。作为诚信诺的第一个外部机构投资者,我想说,同行一段是我们彼此的幸运。

也正是因为这样的伙伴,三一基金会得以探索如何在传统慈善的资源分配之外,能够与社会企业和创新创业家以同行者的姿态共同探索如何杠杆性地创造更大的社会价值。

所以,今天我也想在这里邀请更多以社会价值为本、深挖用户需求的社企伙伴加入我们。同时,作为公益基金会,我们更愿意和同行乃至整个社会分享我们的思路、做法,以及伙伴的优秀案例,希望帮助更多社会企业、社会创业者找到理念一致的投资伙伴,也诚挚地邀请感兴趣的社企投资者加入我们的公益投资与捐赠共建圈,了解和交换更多信息。最后也欢迎大家多多关注与支持三一基金会的各方面工作。

表情

表情

最热

最热