2023-03-30

2023-03-30

739

739摩天大楼等高层建筑是现代化城市经济繁荣的象征之一。不过在另一方面,各种研究都表明,建筑高度与其碳足迹具有明显关系:建造方面,超高建筑物通常需要使用不成比例的钢材和混凝土,这些建筑材料在制造、运输、维护和处置过程中都会产生很大的碳排放;运营方面,建筑外部的温度、风速、日光等会随建筑高度发生变化的环境因素,以及电梯高强度使用等运营需求,也会影响建筑的总体能源消耗。例如,2017年一项针对英国700座不同高度建筑的分析研究就表明,当建筑高度从5层及以下上升到21层及以上时,电力和化石燃料使用的平均强度会分别增加137%和42%,平均运营碳排放量也增加了一倍以上。

但是,这并不意味着人们应该直接放弃高层建筑。因为在未来几十年,我们要面临的挑战不只是气候变暖,还有为全球数十亿人提供稳定的居住环境。随着全球城市化发展的加速,在土地稀缺的地区,高层建筑可以提供更大的居住密度,让更多居民靠近低碳公共交通和公共基础设施。因此,各国建筑行业真正要解决的问题,是如何结合各国国情,设计出满足城市需求但又能从根本上减少碳排放的建筑。

对此,新南威尔士大学建筑环境学院艺术、设计和建筑学院的校长,《可持续高层建筑:设计入门》的作者菲利普·奥德菲尔德(Philip Oldfield)提出了以下7个设计更具可持续性的高层建筑思路,本文对其进行了介绍与分析:

01 能翻新就翻新

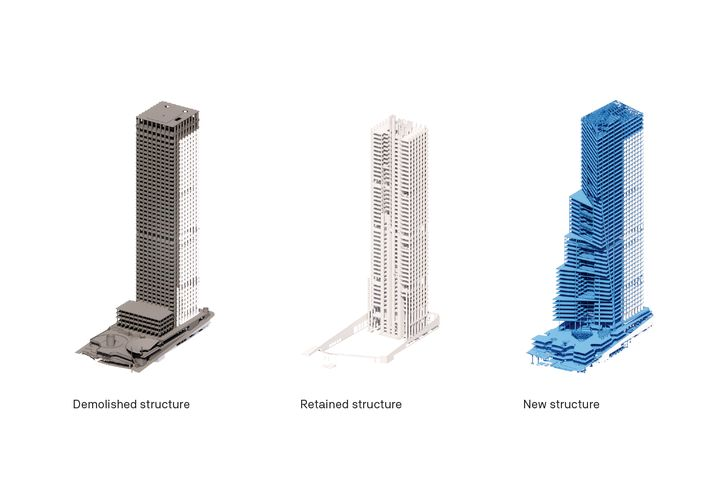

对于许多早年完成的建筑来说,特意将其拆除也并不会将其在建造环节生成的碳排放消除,因此对于一些质量方面没问题的建筑来说,与其拆除后重建,不如改造和再利用。

以悉尼的Quay Quarter Tower改造项目为例,该建筑是1976年竣工的一座现代主义塔楼,也是澳大利亚最高的建筑之一。改造时,设计师们在保留核心部分和大部分现有楼板的基础上,将塔楼使用面积增加了35%,其中,塔楼延展出来的部分可以通过规划不同类型店铺的分布实现人员分流,露台区域可以增加绿色景观,弧形结构可以减少阳光的过度直射。根据预估,这种翻新方法与新造建筑相比减少了大约8000吨的碳排放,且弧形设计与高性能玻璃的使用可以将外部热量减少30%,从而减轻空调等设备的使用消耗。

02 不滥用玻璃幕墙

高层建筑会暴露在更多的阳光和风中,在降低保暖、通风成本方面有优势。但传统高楼采用的全玻璃幕墙如果设计不当,也容易导致建筑过热或热量损失,从而增加运营排放。对此,高层建筑可以结合当地天气情况,在外立面方面多考虑遮荫和坚固的材料,减少对玻璃的使用。

位于沙特阿拉伯第二大城市吉达的国家商业银行是一座27层高的建筑,刚建成时是当地最高建筑。为了降低沙漠地区高强度日照带来的温度,该建筑的结构中心是个“大洞”,洞外大量使用石头作外墙,洞内则设置了一系列户外花园,并采用了玻璃外墙,这样可以确保建筑室内空间会被外部光线照亮但又不会被直射,同时建筑顶部也能自然吸收热量。

03 拥抱被动式建筑

上文提到,全玻璃幕墙在设计不当的情况下会导致过热,那么怎样才能设计适当呢?答案就是被动式建筑。高层建筑的特点之一是结构紧凑,有利于保存热量,这与被动式建筑模式注重绝缘性、气密性和热回收的特点十分契合。如果高层建筑能通过高质量的窗户、良好的通风和隔热结构等方式来有效实现密闭性,会大幅降低运营碳排放。

位于加拿大温哥华的纳尔逊街1075号大楼高178米,包含480个高能效住宅单元。其外部预计使用40%的高性能三层玻璃和60%的超级隔热墙进行气密处理,这样可以将建筑物的热量损失降至最低。此外,该建筑还计划利用两个低能耗的热回收通风系统为所有公寓提供新鲜空气,同时回收热能用于保温。该建筑方案2019年发布,完工后或将成为世界上最高的被动式建筑。

04 加大自然散热力度

高层建筑结构紧凑的缺点是,一旦多余的热量进入建筑,想将其排出或实现建筑内部的交叉通风就更具挑战性。对于这一点,从建筑设计之初就考虑配置中庭、空中花园或高透气性材料等方式,都可以为自然风吹走额外热量创造途径。

泰国曼谷的The Met大楼高66层,该建筑没有采用热带高层住宅“外墙密封、全靠空调”的模式,而是通过交错布局形成了一个个“微风道”,让所有公寓的四个侧面都能获得充足光线和交叉通风,同时建筑各层的大量垂直绿植也能进行有效降温、遮阳,从而基本免去了内部居民对空调的制冷需求。

05 直接用木头当主建材

相比混凝土和水泥,木材不但生产运输环节产生的碳足迹更少,有更好的热性能,还能在建筑使用期间持续吸收多余的二氧化碳。近年来,交叉复合木材(CLT)等创新建材的出现,为木结构高层建筑带来了更多可能性,全球建筑师在这方面的尝试也在日渐增多。

高75米、具有20层的Sara Kulturhus Centre大楼是瑞典一座包含剧院、画廊、图书馆、博物馆和酒店的综合建筑,其整体由就地生产的CLT木材和胶合层压木材构成。建筑师进行的生命周期分析认为,这栋大楼的使用寿命为100年左右,且建筑使用的木材所封存的碳是施工期间碳排放的2倍。

06 降低建筑能耗

建筑过程中的碳排放一般是“建完即锁定”,降低空间很小,只能通过翻新等方式尽量减少对建筑材料的使用。而建筑运营的消耗则通常有很大优化空间,可以通过纳入低碳运营战略等方式实现大幅缩减。

奥地利维也纳的Plus-Energie-Bürohochhaus办公楼高55米,刚建成时的能源消耗大约为每年每平方米803 kWh。2014年,在跨学科专家团队实验性的改造下,该建筑通过使用超隔热和气密外墙、热回收系统、夜间通风和低能耗电器等方式,将能耗压缩到了极致:每年每平方米56 kWh。当建筑表面上再安装光伏板后,该建筑自产的电量甚至比其消耗的还多。

07 不必攀比高度

五六百米的超高层建筑为了确保稳固,需要成倍增加的混凝土和钢筋,这自然意味着更多的碳排放。如果从实用性考虑,这种高度的建筑往往更多是作为地标存在,而不是为了满足基本社会需求。在这个充满气候挑战的时代,人们要尽可能意识到到每一份材料的宝贵,减少对超高层建筑的过度追求,降低对环境的不必要影响。

近年来,世界各地的摩天大楼建设都在放缓。其中,我国住建部和应急管理部已在2021年明确发布“限高令”,要求“城区常住人口300万以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑,不得新建250米以上超高层建筑;城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑,不得新建500米以上超高层建筑。”对于住宅楼,我国也提出了“建筑高度不得超过80米”“避免住宅建筑群比例失态”等要求。这些政策变化表明,中国的城市建设规划理念正在向重视建筑生态与可持续发展的方向转变。

表情

表情

最热

最热