2023-02-21

2023-02-21

454

454在常规认知里,突如其来的天灾人祸事件有人捐、大病就医的求救项目有人捐,公益组织发起的项目有人捐。企业发起的公益项目怎么会有人愿意捐,而且人数还那么多?直到遇到它,才发现这个常规认知或许成了一种误解与偏见。

2022年的9月1日-9月9日,微信支付发起的“知识星光公益计划”项目做了一场“把书翻烂,把梦想翻新”的Campaign,一个号召公众掏钱为乡村孩子捐书的筹款传播行动。它以一组还算漂亮的数据证明了企业发起的公益项目也有很多人乐意捐,还创造着众多赞誉和感动。几天时间,超过25万人次参与互动,实现图书捐赠超过11万册,项目曝光量9900万+,项目宣传片获得近3000万的播放量,线下书展收获了1500万+曝光。这个公益筹款型Campaign,虽没有刷爆朋友圈,却是一个实实在在出圈、超预期实现传播效果的行动。以实现传播目标的效果和解决传播主体问题的视角来看,这个案例可以入选经典案例库了。

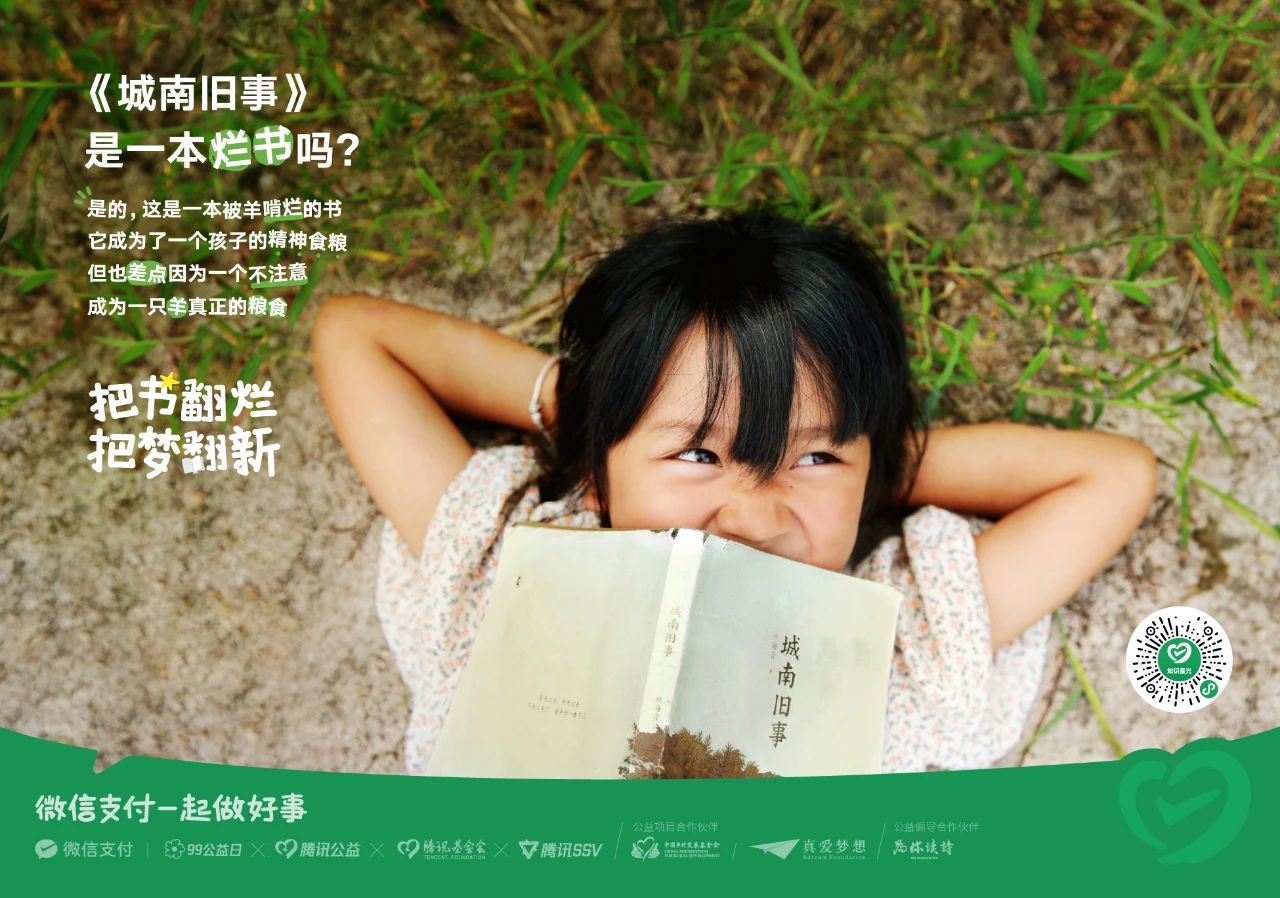

▲图片来源于活动宣传视频截图

以观察者解读这一案例,发现它不仅对企业做公益有启发意义,对公益组织开展筹款和公益传播行动也有重要意义。它的成功与不足,我们从以下几点来评说:

给公众足够的捐赠理由

恻隐之心人皆有之,虽是老调,却是一个依然有效的人性之光。但是,在信任缺失的时代与环境里,当公众对公益仍抱有疑心的时候,人们的这种怜悯之心会变得小心翼翼。在人们捐赠之前的三思而行的心路过程里,作为募捐方,需要给他们一个充足的理由,以增强他们采取行动的决心。这点,微信支付的“把书翻烂,把梦想翻新”行动可以说是做到了。

▲图片来源于活动总结视频截图

当捐赠人对受益群体的受益情况无感,看不到捐赠的实际价值与意义时,将难以促发捐赠行为。该案例的创意团队显然是看到了这点,因此该案例竭尽所能的告诉公众,捐赠的爱心如何有效的发挥作用,给受益人带来价值,他们不仅说了,还说得非常清楚而有创意,并且包含情感,兴发了人们的感动与情绪。这是该案例给公众最有力的第一个理由,至于如何创意表达,下一小节再详说。

这一案例的成功,还得益于一个良好的先天条件:在人们的底层意识里,“开卷有益”、“知识就是力量”,“知识改变命运”的观念已然深种,读书是件好事,读书可以拓展视野、增加知识、滋养心灵与生命是人们普遍的共识。帮助比自己弱小的对象获得这些好处,在共识层面与情感层面双双成立。这是公众的捐赠理由之二。

如果说理由之二是可遇不可求的非人为因素,那么理由之三却是带着小心思有意为之。现如今,公众对“公益有成本”这一情况还未普遍接受,面对自己捐赠的善款需要有一部分用于项目管理费和项目执行费还有困惑,这是影响他们捐赠积极性的因素之一,公众捐款人内心更倾向于自己的捐赠款可以全额用于受益人。在该案例中,微信支付承诺这一项目的管理费和执行费均由微信支付提供,并在捐款支付按钮下方以文字的形式清晰注明,而且在沟通口径上,强调的是捐书,而不是捐款,这也让潜在的捐赠人更直接感知到所捐款项将全数化作图书到达乡村孩子的手中。从而增强了捐赠意愿。

充分呈现捐赠所带来的价值与效果、具备共识与情感基础、承诺承担项目管理费与执行费并让捐赠人深信捐赠的款项都能如数到达受益人,这三点给了公众足够的捐赠理由。

真诚的包装与情绪氛围渲染

前文提到,该活动给了公众充足的捐赠理由,但如果只是向公众讲道理,在吸引注意力与情感震撼力上就显得无力。创意的可贵之处在于把你想要传递的信息,表达的意思变成抓人眼球、动人心弦的内容表现与形式。该活动的主题“把书翻烂,把梦想翻新”把所捐之书的被喜爱,所捐之善款能给孩子们带来的希望与价值融入其中,传递如此理性的信息,却用如此质朴与诗意的表现,这就更加令人感动。因此使得这个主题不仅准确传达了核心信息,还有了感发人心的力量。也使得这个主题成了吸引公众注意力的抓手,诸多人因为这个主题而称赞不已,也因这个主题而走进了落地于深圳地铁的书展,成了捐赠人。因为它充满真诚,超越了别扭的造作。同样的评价也适用于该项目的海报与视频文案。

该主题还给人一种联想的画面感,并且在时间维度上横跨过去与未来,在项目逻辑上包含行为与效果:捐赠的书由于孩子们的喜爱被反复阅读而翻烂,因对知识的饥渴与吸收孩子们的未来将因阅读而实现梦想,拥有更好的人生。因此,受益人的受益场景在公众的脑海里一一浮现。

在“烂书”的概念与主题之下,创意团队选取了5本有代表性的书,向公众发问:《万物简史》是烂书吗?先设悬念,然后给予肯定回答,并说明了“烂书”的理由,原来书之烂是因为被喜爱,被反复翻阅,在不断对受益人群产生价值与效果。“烂书”一语双关,给公众一种情绪的反转之感,也增加了一种跌宕的美感和新鲜的体验。这五本烂书的发问与回答被做成了海报和宣传视频。海报和视频于线上线下进行投放。为劝募酝酿氛围。

图片▲图片来源于网络

图片▲图片来源于活动总结视频截图

该活动还从所帮扶的学校里,选取了5本被翻烂的图书以及5个乡村孩子与读书相关的故事,并将它们搬到了深圳地铁里进行展览。在展览的地铁站同步投放了上文提及的“烂书”宣传海报、孩子与书的场景海报、以及助力本次活动的KOL的肖像海报。多管齐下的在展览的地铁站里营造氛围,抓取路过市民的注意力,从结果来看,这波操作是成功的,线下书展收获了1500万+曝光。除了烘托氛围的线下投放之外,也有KOL录了活动的宣传视频并发布在个人或工作室的视频号上助力活动推广。

▲图片来源于网络

好概念下的好主题,用具体场景与故事来表现创意并传达信息,用好视觉抓取注意力与调动情绪,邀请KOL加持,线上推广与线下展览相结合,做到了以真诚的创意包装与情绪氛围渲染,促发了公众的感动与信任进而采取了实际的捐赠行为并赢得了好口碑。

议题在前,自我在后

该项目的落地,是距离微信支付发起“知识星光公益计划”项目的第三年,过去两年的所作所为已有积淀,已经到了向过去已经捐赠的用户反馈成果,向潜在捐赠人展示效果的时候。如果做成一场纯粹的战绩汇报与功劳讨赏,那么结局注定会无聊与无效收场。但是微信支付并没有如此自恋与自我标榜,而是把议题与受益人推前一步,把自己后退一步。去讲述受益人的故事与收获,动员公众关注与帮助乡村孩子的阅读与教育,仅在宣传片中顺带提及了过往的公益行动与数据。

总结起来大致如下:先以故事和项目成效感动公众,再顺滑过渡地告知公众,我与你们在这些好事中做了怎么样的努力,最后号召潜在捐赠人一起继续做好事,继续捐款,我们还能一起创造更多的感动和改变,创造更多价值与意义。

正因为这样,也因为前文所提及的真诚创意与给足了捐赠理由,多重因素的综合作用下,让一个企业发起的公益项目,竟让公众心甘情愿捐赠并称赞。从企业的品牌传播与公共关系角度来看,微信支付的这波操作,无疑是成功的。

企业撬动公众参与公益的喜与忧

我们一边赞叹微信支付的这波操作,欣喜它既实实在在帮助到了乡村的孩子,又凭借自己的巧思,撬动了公众的参与,还提升了公众的公益参与体验,一定程度上还能增强公众对公益的了解,也对营造更符合公众诉求与体验的公益文化有一定促进作用,甚至由于它的成功也将给其他企业与公益组织一些可供借鉴的经验与操作手法,对于催生更多有趣又有效的筹款与公益传播行动有积极的推进作用。但是有几点隐忧也值得重视与讨论:

如果企业习惯于将资金用于聘请专业创意公司操盘公益传播行动以调动更多用户和公众的参与,从而较少大额的直接捐赠将会有什么结果?须知微信支付的这波操作从创意,到海报、再到宣传视频的制作、线下书展的策划与落地,所支出的预算并不会低。如果把本可以直接用于捐赠的预算变成公益营销的预算,不见得就永远利大于弊。

在资源有限的情况下,企业发起的公益项目也开始面向公众筹款,那么原本在营销传播上处于弱势的公益组织的筹款难度有可能难上加难。除此之外,在注意力稀缺的时代,由企业发起的公益项目由于具有较为充足的预算和创意,比较容易占有公众的注意力,这本是好事,但是企业公益会有比较集中式的偏好,比如教育、儿童、环保、乡村振兴等,但公众有限的注意力被这些领域的公益信息所吸引和占用,那么其他不被企业所青睐的公益议题将会更为边缘,处境也会更加艰难。

或许新时代的企业社会责任需要增加新的内涵:比如增加企业的品牌公益连动力,携手合适的公益品牌一起聚焦共同关注的议题,分享彼此的品牌效益,而不是自己玩或者仅仅挂一个公募基金会的LOGO用于接收公众捐款这么低阶的合作形式。公益组织,特别是小众议题的公益组织也需要加强更为主动的企业联动力,在保证品牌安全的情况下,动员企业参与自己关注的议题,增强对资源的竞争力。

结语

企业参与公益,特别是开展公益营销行动,能迅速地让公益进入到更广泛的公众视野与生活中,对于公益的普及和生活化有较大的影响力。因其对品牌、PR与GR的诉求,企业更习惯于聚焦议题和受益对象本身,这也让很多原本边缘的社会议题和对象逐渐打破边界,进入主流视野,令其被关注和得以缓和或解决。不把企业的动机和最终目标当成唯一考量的维度和标准来看,我们会发现企业也是公益组织的一个非常有力的同行者与合作伙伴,二者的联手还有广阔探索和创造空间。当然,很多社会问题也是由企业产生的,这涉及另外一个讨论范畴了,非本文重点。

参考文献

1.《微信支付捐书公益活动:把书翻烂,把梦想翻新》

2.《眼里有光的你,胜过宇宙间的所有星辰》

3.文章封面图来源于pexels,作者Maksim Goncharenok

表情

表情

最热

最热