2023-01-30

2023-01-30

399

399冯仑写过一本书,叫《野蛮生长》,在这本书里,冯仑讲述了中国民营企业从前公司时代发展到公司时代的历程,这本书用一个生动而又神奇的词汇给那个民营经济的拓荒时期作了一个注脚——野蛮生长。

社会学家孙立平很同意冯仑的观点,他在一篇《该如何看待野蛮生长》的文章中写道:“关于这些年中国经济发展的发展与成就,尽管学者们能够整理出许多条理清晰的原因,但我想,最重要的,是由改革开放释放出来的欲望,以及这种欲望催生出来的野蛮生长。”

很多人不知道的是,冯仑也用过野蛮生长的观点来讲过他对公益慈善事业的期待,在2010年第二届非公募基金会论坛年会上,冯仑有一个观点,大意是“公益事业要发展,首先要有一大批基金会冒出来。暂时不必考虑其质量,先要有数量。有了足够的数量,然后才谈得到发展。”

冯仑这个观点,当时不同意的人居多,公益慈善事业,怎么能“暂时不考虑质量”呢?尤其在2011年的“郭美美事件”事件之后,要对慈善加强监管的声音取得了压倒性的优势,因为“引发负面舆情,不利于慈善事业发展”。

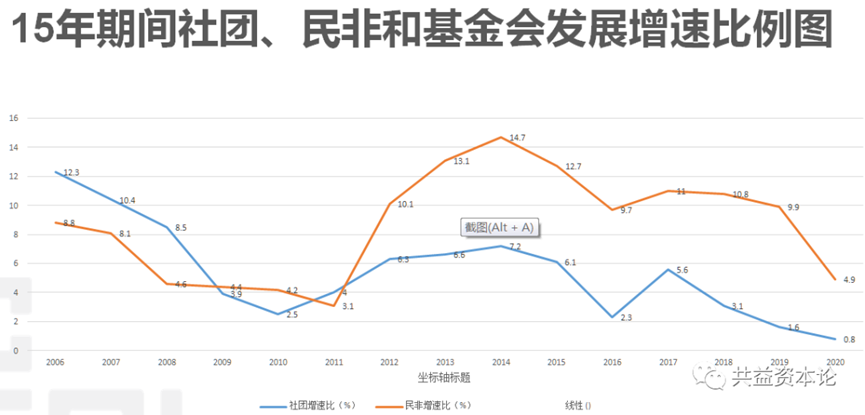

2016年,《慈善法》出台,彼时业界普遍期待这部法律会对行业发展起到一支强心针的作用,但是事与愿违,2020年,全国社会组织(含民办非企业单位(以下简称民非)、社会团体(以下简称社团)、基金会)增长比例仅为3.2%,是15年来的新低。

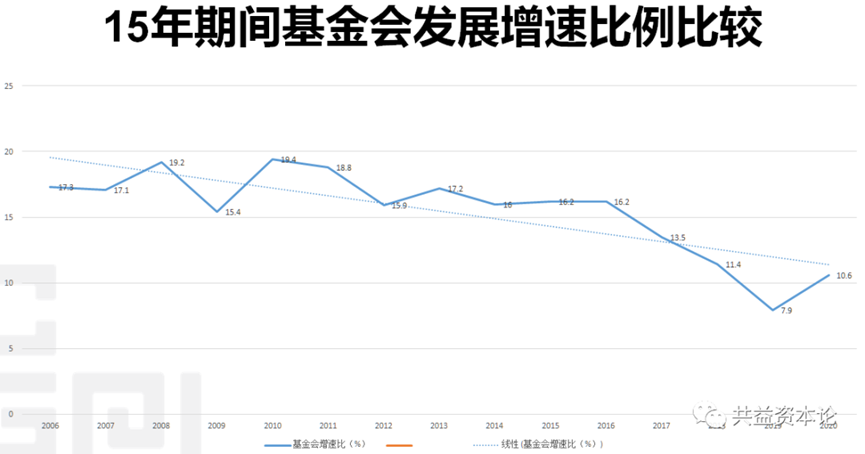

图片数据来源:《中国社会组织人才发展十五年》

增长速度压下去了,发展质量是不是可以提起来呢?

事实证明也没有。

2022年12月30日,中国人大网公布了《中华人民共和国慈善法(修订草案)》并向公开征求意见,截止日期为2023年1月28日。对于慈善行业的发展现状,官方有如下评述:“慈善事业发展缓慢,同经济社会发展水平不适应;慈善捐赠规模偏低,同我国社会财富积累程度不匹配;慈善组织发展不平衡不充分,治理能力和治理水平有待提高。”

既没有数量,也没有质量,那就谈不上发展。

同期民营企业是个什么发展速度呢?根据国家市场监督管理总局数据,2012—2021年,中国民营企业数量从1085.7万户增长到4457.5万户,10年间翻了两番。2021年同比增长11.7%——这是疫情年的数据。

在冯仑描述的那个野蛮生长的年代,尤其是在“九二南巡”之后,1992年,中国共有民营企业13.96万户,到2001年增至202.85万户,年均增长高达34.6%。

当然,野蛮生长也有野蛮生长的问题,无论是在冯仑的《野蛮生长》里,还是在吴晓波的《激荡三十年》中,都有很多企业家锒铛入狱的故事,但是,这并不妨碍如今民营企业创造超过50%的GDP,上缴超过60%的税收,提供超过80%的城镇就业岗位(数据来源:《发展和改革蓝皮书:中国经济发展和体制改革报告NO.8》)。

先有数量,然后再追求质量,这一朴素的发展理论没有被运用到慈善事业的发展中。

事实上,中国公益慈善也有过一段“野蛮生长期”。

在2008年的汶川地震与北京奥运之后的数年,中国民众的公益活力与志愿热情达到了前所未有的高峰,知识分子、工人、农民到企业家群体的行动者从四面八方涌入,各式公益组织如雨后春笋般生长,出现所谓现代公益慈善的“涌现”现象。有学者将之称为中国公益慈善的“黄金时代”:“我们见证了两个非常重要的社会现象:一是社会组织的野蛮生长;二是公益慈善事业的狂飙突进。

从上图可以看出,基金会、社团、民非的增速均在2008后的数年间出现一个小高潮,基金会的增速峰值是在2010年,而社团与民非则出现在2014年。

近年社会组织增速下降的原因有很多,有意识形态方面的考量,有《慈善法》出台后缺乏法律配套的因素,而显而易见的是,《慈善法》没有发挥应有的作用。

目前《慈善法》正在进行修订,并向公众征求意见,新版慈善法是否值得期待?

这得从两个方面看:如果你希望看到的是进一步规范慈善事业,新版慈善法很值得期待;但如果你期待的是促进慈善行业快速发展,目前看起来不乐观。

从修订草案来看,对慈善的限制多了,机构自由活动的空间小了;国家的导向强了,慈善的民间属性弱了。

这可从修订草案的新增条款,以及业界所提的修改意见中看到端倪:

第一条 为了发展慈善事业,弘扬慈善文化,规范慈善活动,保护慈善组织、捐赠人、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益,充分发挥慈善在第三次分配中的作用,推动共同富裕,促进社会进步,共享发展成果,制定本法。(加粗为修订草案新增内容,下同)

新增内容要求慈善在国家战略中发挥更大的作用,这可被视为慈善进一步主流化的标志,但是,修订草案只强调了慈善的工具作用,却几乎没有提及对慈善组织及相关方的权益保护。

有网友就提出了修改意见:“建议加强对慈善组织权益的保护。现在是对各种对慈善组织的要求和监管比较严,也非常细致,但是对慈善组织权益保护内容,在法律法规中体现不够,比如对于慈善组织财产权利的保护,对于慈善组织的知识产权保护,以及对于社会组织的依法自治权益的保护。建议在修法或国家制定政策时,加大对这一部分权益保护内容的相关规定。因为保护慈善组织权益,对于慈善组织建立一个稳定的发展预期,促成更加创新、更加有活力的发展,是至关重要的。”

第六条 县级以上人民政府应当建立慈善工作协调机制,统筹、协调、督促和指导有关部门在各自职责范围内做好慈善事业扶持发展和规范管理工作。协调机制具体工作由县级以上人民政府民政部门承担。

这一新增内容,目测业界是比较欢迎的,尤其是“扶持发展”放在“规范管理”的前面,似乎传递出“扶持发展”更重要的信号。同时,公益慈善活动向来有多个“婆婆”,民政虽是主管部门,但各地文明办、团委、妇联、工会的戏份也不少,“建立慈善工作协调机制”也算是切中重点。但是,业界在欢迎之余,也有担忧,有网友就这样建言:

“政府建立慈善工作协调机制的时候,建议让慈善组织和公益人的代表参与进来。协调机制内容设计应当征求慈善组织的需求和建议,比如每年召开慈善组织等慈善力量参与的座谈会。”

值得注意的是,“政府协调”是这一版慈善法修订草案的关键词,在新增的“第八章应急慈善”中,也反复提到了强调了慈善活动须接受政府协调:

第八章 应急慈善

第七十四条 履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,应当建立协调机制,明确专门机构、人员,及时发布需求信息,引导慈善组织、志愿者等社会力量参与突发事件应对。

第七十五条 在发生特别重大、重大突发事件时,慈善组织、志愿者等应当在有关人民政府的协调引导下依法开展或者参与慈善活动。

事实上,在多年的灾害应急救援之中,政社协同一直是一个应实现,但未能实现的难点,最典型的案例是在2020年的武汉疫情之中,各地的慈善物资挤满了红会的仓库,却迟迟未能有效分发到有需要的人手中。修订草案此番特意增加“应急慈善”的章节,想来是希望回应此类问题。

七十四强调“政府应当建立协调机制”,七十五条又说“慈善组织、志愿者应当在政府的协调引导下依法开展活动”,政府有义务去协调,慈善组织有义务被协调,立法者可谓煞费苦心,但能否解决问题有待观察。

有网友就指出:“需要考虑的一个情形是灾害发生后,民间的动员效率可能会比政府快很多,有时候政府没有反应过来,民间已经在动员募资,慈善组织也就没法在政府的协调下活动。这一条要把主客体调换过来,即发生特别重大事件时,人民政府应该为慈善组织参与应急救援提供便利、指引、指导等,而不是让慈善组织配合政府、接受引导。”

道理是这么个道理,但要实现“主客易位”,在现行制度文化下,怕是不那么容易。

另有一名网友则从志愿者权益的角度提出了一个实用的建议:“慈善组织、志愿者等应当在有关人民政府的协调引导下依法开展或者参与慈善活动期间,其在本单位的工资待遇和福利不变;表现突出、成绩显著的,由县级以上人民政府给予表彰或奖励。县级以上人民政府对在应急慈善工作中伤亡的人员依法给予抚恤。”

这是在强调权利与义务的对等。接受协调,如果成了一种法定的义务,那就应该有相应的权利,如果没有,那实际上就是不鼓励公民参与相关活动。

慈善法修订草案里新增条款还很多,在这里不一一例举,有兴趣的朋友可跳转到这篇文章详细查阅品味:《慈善倍受青睐!《慈善法》6年即修订,公开征求意见,审阅修订版供参考。》文中将修订草案中新增、修改、删减的内容用不同颜色作了标注,看起来一目了然。

另外,关注互联网公益朋友,特别推荐去看看筹款行业培育平台方德瑞信对《慈善法》修订给出的建议:《慈善法修法|呼吁监管部门保持克制,给予募捐市场生发空间》。文中提到一个十分重要的问题,即“法条应该克制过度监管的冲动”。

冯仑在《野蛮生长》中评价牟其中时这样写道:“一个人在一个时代能够迸发出的光芒,其实也就是这个时代的光芒……应该明白一个企业家的命运不是孤立的,一定要在一个时代的背景下才能发光。你所做的事业一定取决于制度空间的大小,你个人的品质再好,能力再强,都不重要,只有跟制度空间相容,你才能够很好地成长。”

是的,慈善组织、公益事业也只有跟制度空间相容,才能够很好地成长。我相信各界都希望为公益慈善事业构建一个良好的制度空间,但要警惕一种完美主义的倾向,即寄望于制定一个完美的计划,然后通过行政权力对所有资源进行“协调”,那是计划经济思路的延续。、

哲学家卡尔·波普尔有一句话讲得特别有道理:“我们应该寻找社会上最大最紧迫的恶,并与之斗争的方法,而不是追求其最大最终极的善,并为之奋斗的方法。”

表情

表情

最热

最热