2022-12-22

2022-12-22

627

627由上海交大中国公益发展研究院主办的“当代中国志愿服务前沿进展”主题研讨会在线举办,惠泽人创始人、博能志愿基金会理事长翟雁以“‘风险社会’时代重构志愿服务”为主题,在研讨会上就近年来疫情防控志愿服务的挑战与风险分享行动思考。她结合风险社会理论对疫情防控志愿服务在社区基层活动的现状进行了分析,指出当代中国志愿服务前沿发展的三大挑战:志愿性、体系化、功能价值,最后她提出重构新时代志愿服务需加入预见风险的观点。

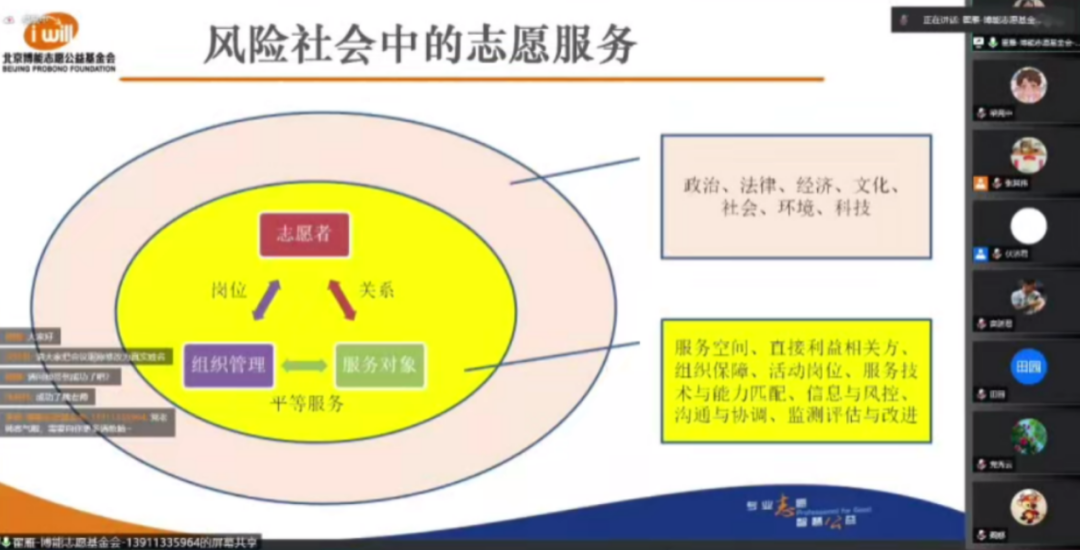

基于风险社会理论和组织了数千名专业志愿者开展iwill疫情防控联合志愿行动的经验,翟雁认为当代志愿服务,特别是在疫情防控等重大社会事件中,不仅仅是针对已经发生的显性需求提供服务,而应是转变原有思维模式,“对未来社会将会发生的灾难和损失进行预先研判”,重点是提高现代性的反思能力。特别是决策者对社会风险的认知与反思。当前,在这一背景下的志愿服务,受到的多重而复杂的影响因素,具有极大的不确定、易变性和风险扩大延展性,所以在微观的志愿服务空间中,志愿者、组织管理者和服务对象三个主体需要平等有机结合建立应对社会风险的共同体(社会资本),共建共创共治与互相转化。

翟雁在谈到疫情防控志愿服务中的挑战与风险时提出,我国传统的应急救援模式是”一方有难,八方支援“,现在八方同时受难,常态化疫情严控,支援力量从哪里来?从武汉的集中全国力量打”歼灭战“,到2021年以来的多城市遍地的”阵地战“,社区已经成为常态化疫情防控的核心阵地,同时在地群众参与抗疫的热情也是空前高涨,每年有数以千万计的志愿者参与了疫情防控工作。以吉林和上海志愿者抗疫为例,当志愿服务管理部门发出志愿者招募动员令,几天内就数万名志愿者报名,但志愿者到岗率不足30%,流失率超过5成。根据惠泽人2021年针对疫情防控志愿者的问卷调研发现,多数志愿者参与了线上抗疫志愿服务,线下参与的志愿活动多为社区居委会安排的防疫执勤、核酸检测和物资递送等服务,志愿者岗前大多没有经过正式的培训,对社区工作和居民需求也缺少了解。

通过上述现象和数据分析,翟雁指出,目前疫情防控志愿服务规模很大,但是结构不均衡,化整为零式的社区阵地战,全部的压力集中在并不擅长管理社会重大事件和风险的居委会身上,我们看到绝大多数居委会都经历过人手严重不足、身心俱疲和无法回应社区爆增的生活保障需求,有的居委会因为感染或密接新冠而遭遇”团灭“。志愿者参与社区组织化志愿服务的关键因素是服务岗位开发,应对志愿服务的定位、职责范围、制度规范、专业能力、服务时间和场景等要素与志愿者进行匹配。目前疫情防控志愿服务中出现许多越界、行政化、权力化、营利化,甚至有违法行为,都严重违反了志愿服务的基本原则、伦理和规范,不仅侵害了服务对象的权益,也损害了志愿精神和政府权威。

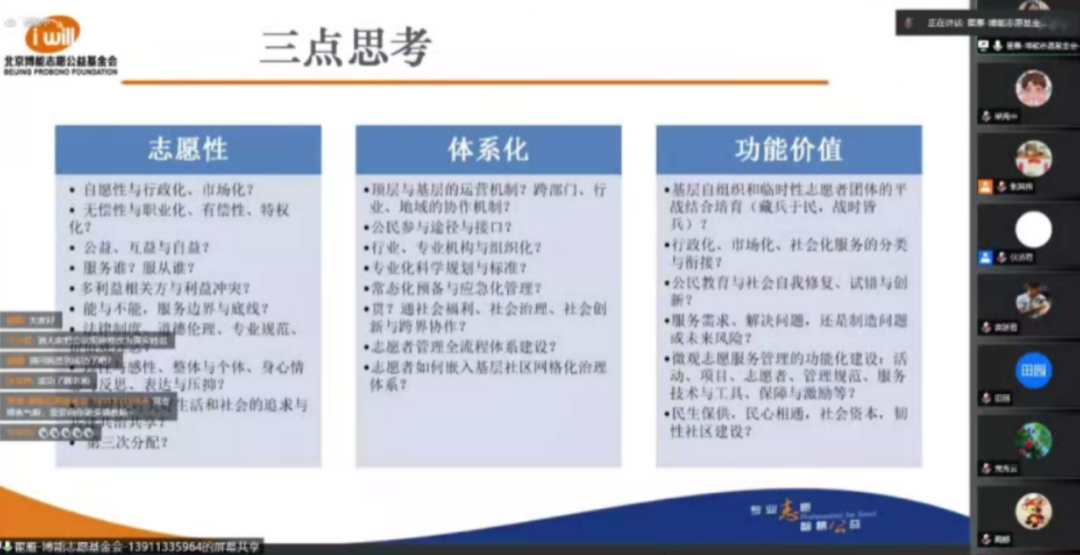

由此,翟雁提出三点有关当代志愿服务的前沿问题思考:

一是志愿性,志愿服务的本质是什么?志愿者为谁服务,满足谁的需求,代表谁的利益?二是体系化,中国志愿服务的体系机制如何对接最后一百米?基层治理中的志愿服务管理渠道和主体是谁?一方面是千千万万民众的需求,另一方面也有千军万马的社会力量,如何能够打通和转化两者配置?三是功能价值,志愿者是执行政令,还是遵从人道?在重大风险中的每个个体的情感和特殊需求与整体化理性冲突的问题?公民参与、服务教育与社会自我修复、社区内生性自主化的自治应该如何进行?

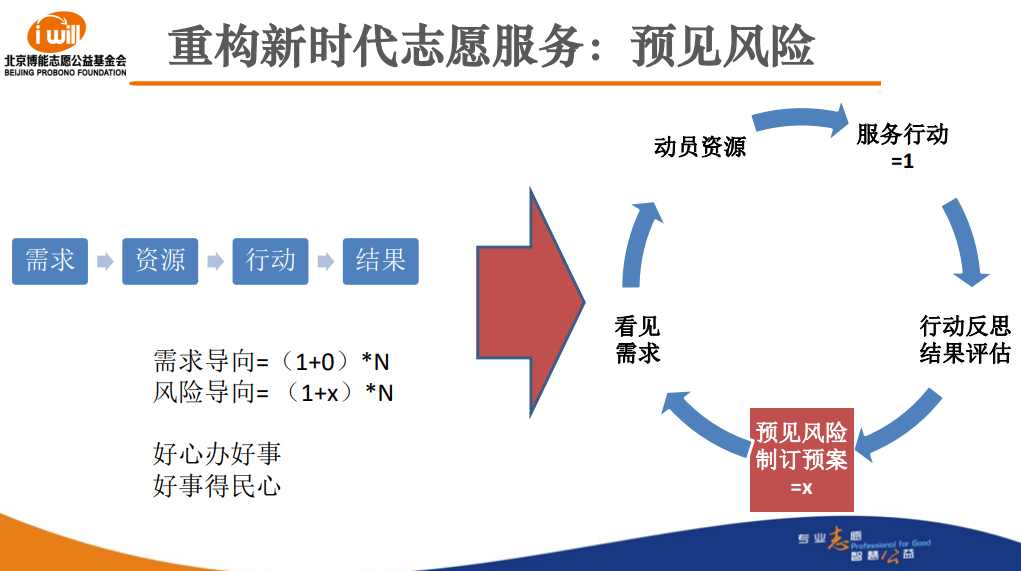

最后,翟雁提出”风险社会时代重构志愿服务“的观点,当前疫情防控对志愿服务事业发展是一次重要的机遇风口,新时代志愿服务应由简单回应显性需求的”线性模式“转变为增加风险研判,解决产生需求的深层社会根源性问题(政治、经济和社会等多因素)的”循环模式“,建立社会风险意识和现代化专业治理要素,建立常态化公民参与和多元共治的志愿服务体系,让广大的人民群体在困境和挑战中有更多的参与机会和空间,提升公民性,建立我们真正的基层社区共同体。

“当代志愿服务前沿进展研讨会”由上海交通大学公益研究发展院院长、上海交大国际与公共事务学院徐家良教授主持,出席研讨会的有中共中央党校社会和生态文明教研部丁元竹教授,社科院公共政策研究杨团教授、中国人民大学公共管理学院魏娜教授,北京师范大学社会发展与公共政策学院陶传进教授、中央民族大学党秀云教授、上海大学陶倩教授、上海海洋大学张祖平教授、北京师范大学张网成教授、中国青年政治学院江汛清教授、山东工商学院高延君教授、和众泽益中心主任王忠平、中山大学周如南副教授等各位专家学者,就社会空间与疏离、志愿服务可持续发展、疫情防控与基层治理、志愿服务理论研究与实践等主题展开热烈讨论。

表情

表情

最热

最热