2022-11-29

2022-11-29

527

527美育写作营的第四篇案例,我们把视角放在了乡村美育老师的群像上。这群“不一样”的乡村美育老师来自于一公斤盒子“村童野绘”乡村儿童美育计划。我们好奇的是,作为影响乡村儿童生命成长的重要角色,非美术专业背景的乡村老师如何自我成长?如何实现乡土美育实践?又如何能在日常教学状态里,持续保有对美育的行动热情,和为孩子们带来好的教育的信心与坚持?

8月,一公斤盒子前往汾阳栗家庄乡开展美育创育者培训,美育写作营的阿圈也一同前往,并写下了这篇参访手记。很有缘分的是,阿圈本身就是一名乡村美育老师,艺术专业出身,但大部分精力要花在班主任工作和主科教学上。她说短短这几日的交流,自己从这些老师身上看到了很不一样的“体制内”,也重新点燃了自己心里那团快要蔫掉的火。

欢迎跟随一个乡村美育老师的视角,去看看她眼中的那些不一样的乡村美育老师,到底有什么“一样”和“不一样”。

2022年8月16日,下午。汾阳市栗家庄乡的上空乌云翻滚,一场大雨即将到来。

村里正在进行供暖管道改造,整个村子都停电了。不过,栗家庄中心小学里的教室里却灯光闪烁,一群老师正拿着手机自带的手电筒,聚精会神地看着手中的材料。尽管灯光昏暗,他们专注的模样,似乎丝毫没有被即将到来的恶劣天气影响。

看着他们,同样是乡村教师的我,心底不由得生出一份感动。

8月中旬,暑假还没有结束。一般来说,普通老师是不用回学校的,他们可以抓住假期的尾巴,好好和家人相处一下,处理自己的家事,因为开学后就不可能有这么多的空闲时间了。

但现在,他们却主动聚在这里,讨论接下来的美育课程如何展开,实属难得。这些不一样的老师,也有一个共同的名字——“创育者”,即创造教育的人,来源于一公斤盒子的“美育创育者计划”。

2019年开始,一公斤盒子在浙江致朴公益基金会的支持下发起了“村童野绘”乡村儿童美育计划。三年来,始终致力于在普遍缺乏专业美育教师的乡村,培育本土教师力量,支持非艺术专业教师的成长。

而这个过程也是不断摸索的,刚开始只有绘本阅读盒子和创作盒子,后来慢慢有了美育系列盒子,分为初阶、进阶、高阶……再往更高阶走,项目则会通过“创育者计划”,带领老师共创美育课程。而在参与项目的老师们中,汾阳的这些老师无疑是走得最远的。

如今,汾阳的这批老师就走在“创育者计划”的探索阶段,他们正努力为美育课程注入乡土的能量,让乡村儿童可以在个性表达和创造的基础上有更多与家乡的联结。

当下社会,好多人一边嚷着“现在的老师不像以前那么负责任了”,一边又将许多的家庭、社会压力转嫁给老师。越来越多的要求像枷锁一样套在老师身上,以至于有人开玩笑说,“现在只剩畜牧局没给老师布置任务了。”

在这样的社会背景下,还能有老师对自己专业以外的教学科目在积极认真的、利用暑假时间进行学习,实在让人敬佩。

汾阳老师们的美育历程

01 不一样的备课:在生活中积累美育课程创作的底蕴

山西是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方。距离省会太原一个半小时车程的汾阳,地处太原盆地西缘、吕梁山东麓。栗家庄镇中心学校就位于平原和山麓之间,他们自认为是边远山区学校,但在这里,我却看见了乡村美育在目前大环境下不一样的光彩。

说起乡村教育,或许有人会想起上世纪90年代摄影师解海龙在安徽金寨拍摄的“大眼睛”,这张图片在后来一度成为了解决贫困地区失学儿童的“希望工程”的宣传照。

实际上,随着国家的不断发展,乡村教育的条件也在不断的变化,像曾经那样破旧的木头书桌、漏风漏雨的校舍已经大大减少了,大部分的乡村学校都有了最基本的教学楼和硬化路面。当然,也不能排除有少部分学校硬件条件还不是那么好。

与硬件条件相对应的“软件”是师资。尽管大部分乡村老师学历已经达标,但想要相对应的教师资源却并不是那么容易,还有很多的专业老师在担任主科的教学任务。比如笔者我,就是一个学美术的语文老师,自己的专业无法施展,教授的科目也不能很好地衔接。

在乡村教育中,美育一直都是比较尴尬的存在。

由于师资力量比较薄弱,许多专科教师常常被安排担任主科的教学任务,学生家长和社会对美育也不够重视。因此,在许多人的记忆中,美术、音乐、体育教师常常会“请假”,主科老师常常会“占用”这些课。

但汾阳的老师却反其道而行之,在这里,教授语文、数学、英语的老师主动给孩子们带来“绘本+创作”的美育课程,让孩子们得到文化、艺术素养的多方面滋养。同时,他们还在一公斤盒子的帮助下,积极将本土元素融入美育课程中,把美术、语文、数学、音乐、科学等学科整合,走出来了一条《适合乡村农村学校的课程综合化实施与评价》的路子。

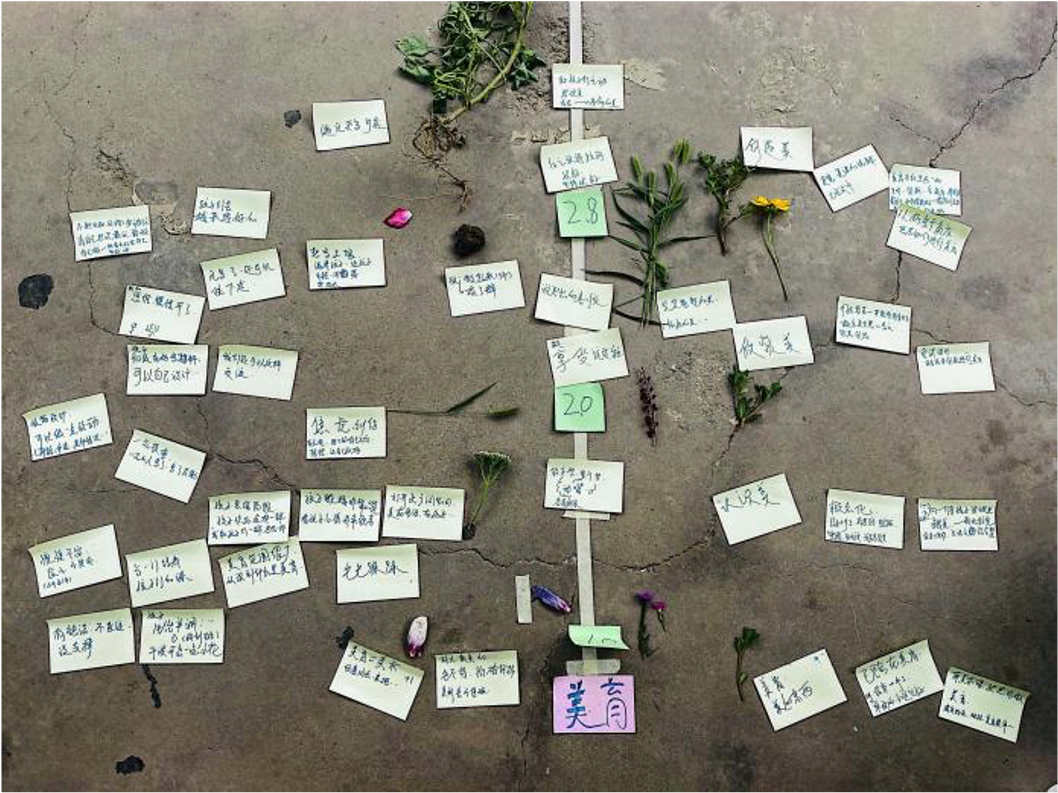

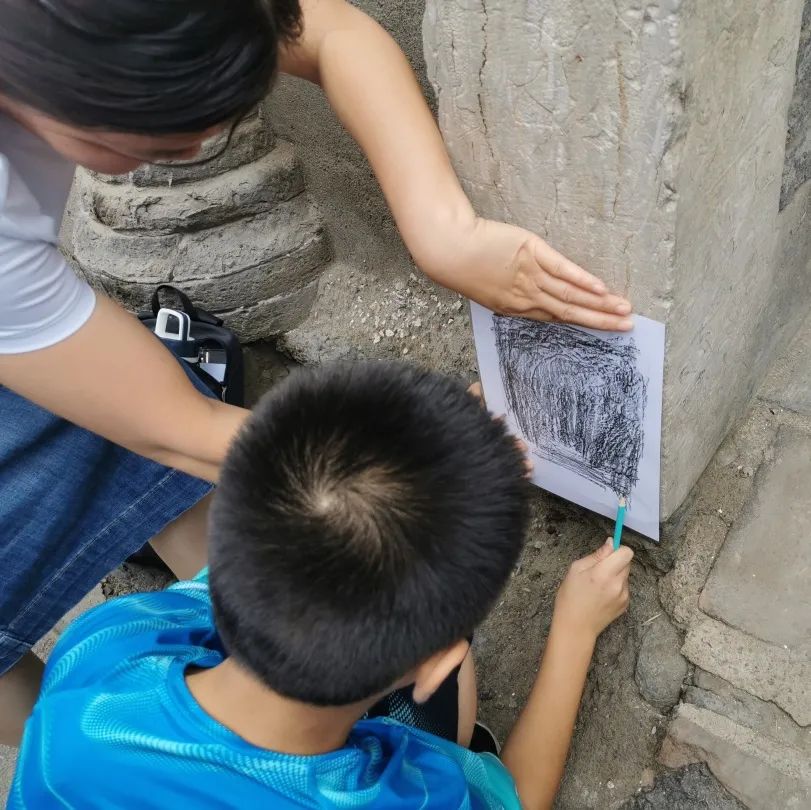

而这些美育课程的背后,是老师们在完成正常教学任务、学校工作之后,利用业余、假期时间的付出。比如现在,尽管正值暑假,他们还是聚集在一起,对汾阳的老城区进行了走访采风,在老街新游的过程中,感受陌生又熟悉的乡土记忆,以寻求在美育课程创作中的种子和充实课程的底蕴。

正所谓“地下建筑看陕西,地上建筑看山西” ,在汾阳老城里,普普通通的一户人家的家门口就有刻花的石基座,门窗、屋檐都有装饰,或是木刻、或是石刻。每每看到这些,老师们就碎碎念地彼此提醒道,我们可以让孩子们也了解“花纹背后的故事”、“画面讲述的内容”以及“我们也可以将这些收获带给学生”等等。

除此之外,他们也将具有汾阳生活气息的内容也带入课堂。汾阳周边盛产青核桃,这是当地比较重要的经济作物,也是贯穿汾阳当地人记忆的食物。老师们也将这青核桃搬到了课堂中,带着孩子在课堂上描绘打核桃时的情景。

这样的课堂,难免让人想起苏联教育家苏霍姆林斯基在《给教师的建议》中提到的案例:

“一位有30年教龄的历史老师上了一节公开课,教师和指导员准备写点意见,以便下课后提出。但他们听得入了迷,以至于忘了做记录。

下课后,听课的老师问这位历史老师花了多少时间准备这节课,这位老师回答道,对这节课我准备了一辈子,而且总的来说,对每一节课我都是用终生的时间来备课的,不过对于这个课题的直接准备,或者说现场准备,只用了大约15分钟。”

对这些汾阳的老师而言,他们的美育课时也不过40分钟,但备课却是无时无刻、随时随地不在进行的。

02 不一样的“体制内”:做能做到的,改变能改变的

1. 做终身学习的践行者

这些老师中,最让我敬佩的是贺老师。贺老师是数学老师,还有三年退休。在一般人眼里,这是一个可以不用学习的阶段,安安稳稳等着退休就好了。但本着“干一行爱一行”的心理,贺老师和其他年轻教师一起,申请了“村童野绘”乡村美育计划的课程,从低阶到高阶,从一开始的什么也不会,到如今已经是“创育者计划”中的一员,能自己设计美育课程了。

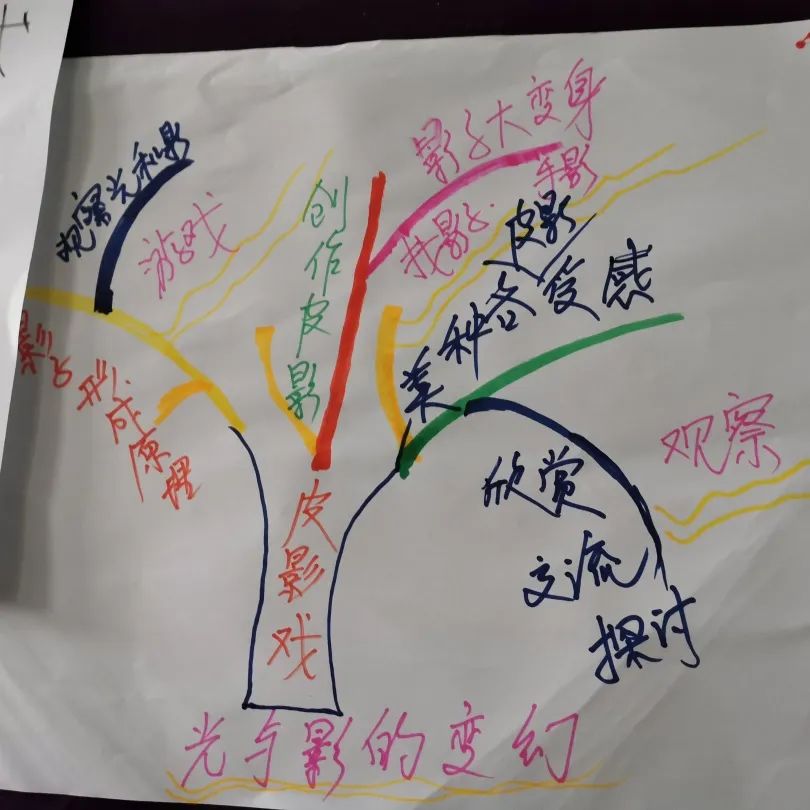

培训课上,她熟练的运用马克笔画着思维导图,和年轻人并没有太大差距。要知道,很多像她这般年纪的人连思维导图是什么都不知道,更别提用思维导图的形式进行产出。

因为互联网的普及,现在都在说老年人正在被时代抛弃(当然,我并不认为贺老师是一个老年人),但我觉得,时代在抛弃的是那些不愿意去学习的人。而一个愿意不断学习、不断进步的人,是怎么也不会被时代抛弃的,反而他会成为大家学习的榜样。

另外,新时代的教育理念也在要求教师要有终身学习的意识,我想贺老师就是其中最好的践行者。

2. 做我们自己能做到的,改变我们自己能改变的

这是马老师在培训中经常挂在嘴边的一句话,温温和和的。在我看来,他是很有教育理想的一个人,有一颗质朴的教育之心。作为汾阳栗家庄乡这一片区的领导,正是在他的带动下,学校有机会与许多公益机构进行合作,如慕天公益、扬帆公益等,通过各种条件,让老师们得到了成长与帮助,令孩子们收获了知识与能力。

马老师曾言孩子是老师的“衣食父母”,离开了孩子,老师就什么也不是。而引进这些机构的背后,都源于老师们的一份初心:希望真正为孩子们做些什么,希望孩子们能更好地成长。

这并不容易。

我也是个乡村老师,我知道在学校里,常常会有许多与教育、教学无关的“摊派”在影响我们的日常工作,比如要求学校和老师参加各种检查、调查、培训、考评、比赛、评估、延时服务、控缀保学、入户走访、信息录入、防艾宣传、文明创建、双高双普、秸秆焚烧、防止溺水、关注App……还要造各种档案、填各种资料、做方案、赶材料……什么都要“进学校,进课堂”,于是老师们成了“表叔”“表哥”“表姐”,有写不完的总结、填不完的表格,仿佛无所不能无所不包,哪里还有办法静下心来搞教育嘛。

新希望研究院院长李镇西曾评价说,老师是“带着镣铐跳舞“的职业。但在“镣铐”下,马老师无疑是将这“舞”跳得尽可能优雅的人。在有限的空间里,让老师们、孩子们能最大程度地做回自己,让教育回归到树人育人的宗旨上来。

3. 给孩子讲道理,远不如给他们读绘本

很巧,有两位“绘本+创作”的深度参与老师都姓郭。

学体育的郭老师目前在教数学,因为自己有孩子的缘故,接触绘本相对较早。一开始她也只是单纯阅读绘本、认可绘本,把家里的绘本带到学校来和学生们分享。后面接触到“绘本+创作”这种十分贴合自己教育理念的项目,郭老师立马抓住机会申请并持续到现在。

在她看来,美育最大的魅力是不会去区分学生的”好坏“,在美育课上,什么类型的孩子都会激发出他的特点,让他全部能量都动起来,还乐在其中。在这个过程中,孩子不会再否定自己,不会再说“我不会”,而是觉得“这个东西我创作了就好了,搞定了就肯定出来了”,让孩子的参与感十足,成就感增倍。

另一位郭老师十分有气质,在教学方面也经验十足。在她看来,美育课是“教学之外的放松”。经典绘本,不仅是对孩子的疗愈,也是对老师的疗愈。“以孩子为中心”,孩子既能从绘本故事中得到一种成长教育,又能回归到课堂中;老师也能将期间的收获回归到自己身上,最终反馈到课堂创作中,调动起孩子的积极性,形成一种良性的循环。老师多一些包容、理解,给孩子更多的空间,这样的课程就会很有价值。教育孩子,与其用生硬的语言给他讲道理,远不如给他读一个绘本,孩子自然从绘本中就能得到收获与感悟。

像他们这样的老师,在汾阳还有很多,比如陈老师、殷老师等等,都是非专业出身,由主科老师教授美育课程,都是——“不一样”的美育老师。

由于篇幅有限,我在这里就不一一列举了。在这群老师们看来,“绘本+创作”的模式在点点滴滴间有很多收获,很多惊喜,要不然也不可能让一直坚持下来。

农村孩子的条件本来是有限的,美术、绘本的材料不可能都备齐。恰好,美育系列盒子提供的美术物料包,以及围绕家乡、生活和自然的乡土美育课程,就在这方面就给了很大的帮助和支持,大大拓展了老师们开展美育课程的视野和资源。

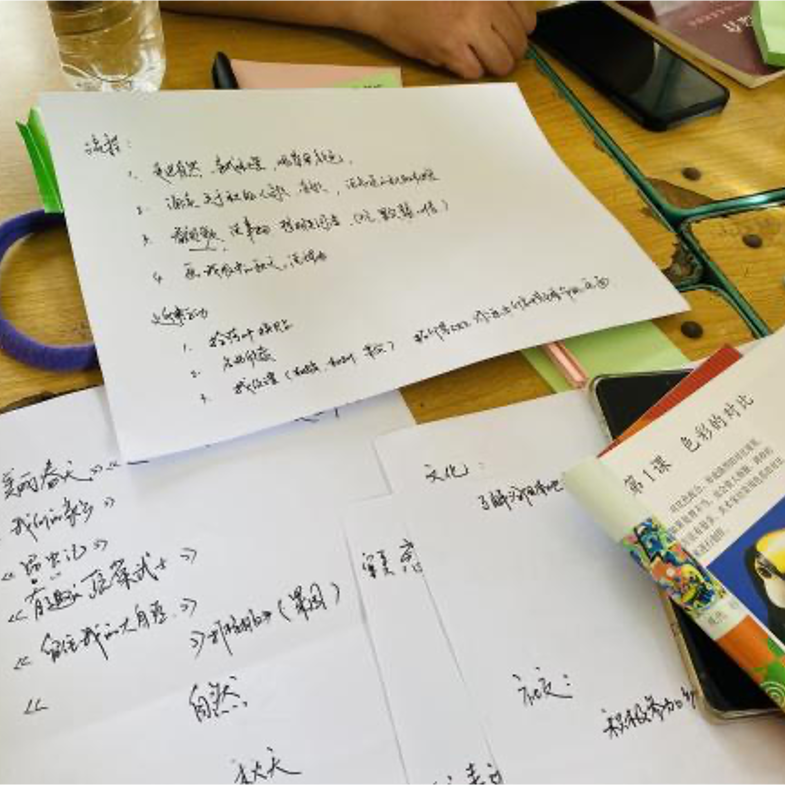

汾阳的老师们在共同设计教案

《秋天印象》小组老师进行的物料创作

03 不一样的片区:团队的力量让人走得很远

在与汾阳的老师相处的过程中,时常会羡慕他们是一个很好的团队,只要是感兴趣的内容,无论是工作还是生活中需要的,大家都愿意彼此交流,互相学习。虽然生活难免会遇到一些不顺心或者很纠结的事,但积极的态度让他们始终保持着一颗乐观、积极、向上的心态。

同样作为体制内的老师,我已经习惯了大家一起“摆烂”、摸鱼、躺平,这次走访,突然看到这么积极学习的老师,起初还有些不适应,但其实这不才是正常的吗?

爱尔兰诗人叶芝曾说,教育不是灌满一桶水,而是点燃一把火。在我看来,这些老师不只是点起学生心中火焰的人,他们自己心中也有火焰,谈起学生、谈起美育,他们眼中闪耀着的火光就是证明。

虽然在美育课上,他们时常觉得自己不够专业,但也能很快的调整心态,从非专业的角度去看到自身的优点。是啊,在美育课上,没有那么多的评判,没有那么多的竞争,只有享受当下及以后带来的快乐与自由。

在我们的日常生活中,我们时常会以某些标准来衡量一些内容,比如:会唱某些歌曲,会谈某些曲子,会画某些形象,能跑多快。但现实中,这些只是一种技能,并不是我们想要的美育。他们挂在嘴边的“干一行爱一行”无疑是最朴实无华的教育工作者宣言,也是燃起他们教育理想的“火”。

在与两位郭老师的交谈中,她们还提到平时会学习心理学,在生活当中遇到困难,会用心理学的角度去看待、解决问题。深有同感,一直以来,我也坚持掌握技能并不是让我们用来炫耀,而是让我们获得心灵的满足和对生活充满激情,让人的内在状态是灵敏和充盈的,从而能与外界保有良好、自信、积极沟通交流,进而滋养到内在发展。

04 意外收获

由于正值假期,校园里并没有遇到孩子。但在休息的间隙,我碰见了几个学校的学生,和他们聊起学校里的美育课程。说起盒子,他们并没有概念,但说起手工课,孩子们的眼睛里顿时闪起了光芒,滔滔不绝的跟我分享起瓦楞纸、黏土、刮画纸等美术材料,还告诉我“我的天赋就是画画”!

当知道我是外地来的时,立马向我分享汾阳当地的花馍,要我一定尝尝。可见,在美育课程中,孩子们收获到的不仅是对自己所在地历史与文化的认识,也会在经历美的认知过程中,激发情感,进而对留传给自己的资源,既懂欣赏,也会珍惜。

记得我刚踏上教学岗位时,就在办公桌上贴了一段苏霍姆林斯基《致未来的教师》中的一段摘抄:“请记住,远不是你所有的学生都会成为工程师、医生、科学家和艺术家,可是所有的人都要成为父亲和母亲、丈夫和妻子。”

在我看来,汾阳的老师是真正做到了这一点,把学生当作活生生的“人”来进行培养和教育。谈起教育的困难,无论是老师、学生还是家长,都能滔滔不绝,可能做到积极面对困难、努力解决困难的人却很少,更多的是在随波逐流,渐渐变得麻木。

突然间见到汾阳的老师这么积极地面对困难,感慨万千。

美育是为了什么呢?绝不是为了将每个孩子培养成艺术家,我想终极目的是为了培养健全的人格,丰富高尚的心灵,在世间普及爱和善良。可能这些美育课,在孩子们身上并没法马上有什么明显地体现,但在未来,这些美育课程一定会在他们的生命长河里留下印记。

汾阳的老师们,你们真棒!

* 文内配图均由阿圈和一公斤盒子提供

表情

表情

最热

最热