2022-09-19

2022-09-19

438

438非限定性的捐赠资金,对于一个公益组织来说意味着什么?有多重要?我相信做过的人都知道——一笔可以灵活自配,用在人员工资、项目创新、周转项目款的现金流啊。但是我想问,为什么非限定性的慈善资金这么少?

*官方举办的慈善机构不在我这篇文章的讨论范围内,直接忽略。

一、为什么非限定性的资助这么重要

1.仅有理性的捐赠支撑不了公益的创新

这句话,我可以讲得比较绝对了。我们通常讲“试错”,从来没有讲“试对”的,因为创新从来都是从试错中探索出来的。那如果一味强调有效率和理性的捐赠,试错成本由谁来买单呢?现实之中,面对一个复杂的社会问题,一边是100%可执行的平庸的公益项目,一边是仅有5%的可执行性的创造性的系统解决方案,你会选择做哪个?相信大部分人都会选择100%能落地的但很平庸而且几乎是小修补无关痛痒的方案来做。为什么?因为要对捐赠资金“负责”啊!捐赠人要看到结果嘛,给TA看结果就好了。强调财务公开、强调捐赠理性的一个极端,就是钱是不允许用错地方的,钱是要用在有产出的项目上的,否则你就是不专业甚至贪污了。但这里就是有一个悖论:明明理性的捐赠指向的是问题的解决,却做出来的是100%的平庸。

回顾我当时在顺德双创基金会工作的时候,面临的选择也是类似的:做公益创投,给那些处在天使轮的社会创业者资助。我是把钱给那些已经很成熟的项目(但极有可能这些机构得到别的融资可能性也更高),然后年底可以轻轻松松做报告拉KPI;还是选择给那些还在MVP阶段甚至更早期的项目(这些项目可能才更需要我们的非限定性支持),然后承担年底“颗粒无收”的结果呢?对于老板来说,他很可能看不到我们面对那些创业者的情景以及和他们陪伴、陪跑的过程,有限的回报时间,只能够讲花了多少钱、有什么成效。而我的视角是,哪怕最优秀的项目拿到我们的资金,也都不一定持续增长实现社会效益,更何况我们还更倾向选择那些更需要钱的早期项目?

确定性的捐赠期望和不确定性的公益实践的现实,可能是我在当时面对的困境。要明白,公益只是回应社会问题一个很重要但却又不那么主流的手段,公益项目对社会议题的干预效果,可能不到所有干预变量的10%。而公益项目要有效回应社会议题,就得突破那10%的比例,做出创新或者跨界协同。只要跳出固有范式、跳出稳定性的产出,追逐更大的可能性的时候,风险自然而然会增加。

这样的情景,跟我们做投资理财的道理也是一样的。那些要求100%善用捐赠做出有产出的项目,并且这个有产出的项目能够直接解决社会问题的的思维,就等于投资理财既要年化收益高,又要投资周期短更要零风险甚至还得随时撤回。是什么人会给客户这种承诺?要么是不专业自以为是的客户经理,或者想来捞快钱的骗子。

2.自己干不比资助给香吗?

是啊,钱在自己的账户上,自己炒股投资,很可能比私募基金或者金融机构的产品收益还要高啊!但尽管可能你理财能力更强,但还是大概率会把钱给到专门的机构来进行理财,为什么呢?累进的积累和学习沉淀!我们会有一个假设,专业的机构积累和学习速度更快、她们服务客户多了,能力会更强。综合起来的成本、收益、风险相比较,可能把自己的钱给专业的机构更划算。

然而,这个逻辑在公益行业几乎不存在。因为公益组织根本不存在“专业”一说。你说民非注册的机构就一定比基金会的机构专业吗?只是谁愿意把时间耗在哪种工作手法和角色上面罢了。很有可能,某些基金会对议题的理解比一线执行机构还深(否则,她们怎么做资助决策呢?)也很有可能,某些民非机构的筹款、月捐的总额比捐她们资金的基金会的总筹款额还要多。另外,我们过去有一个迷思,总觉得公益组织发展就是“初创期-成长期-成熟期”,当这些组织进入成长期、成熟期了,就是专业的组织了?错了。在中国的公益组织发展就是“初创期-成长期-混沌期/不稳定器”,几乎难见到有成熟期的。放下迷思,才好真正走向未来啊!

那么,既然一线公益机构这么不稳定也不一定专业,为什么要做资助而不是筹款者自己亲自干呢?答案很简单,筹款者、捐赠者有自己的主观世界和期望偏差,如果不把(一部分)钱用于资助,实际上试错的风险全部都压在自己身上。从这个维度来说就等于银行机构自己吸纳存款,并且同时自己也搞房地产,那有多可怕啊。基金会做资助看上去是“直接解决社会问题”的路径中效率比较低的一种做法,但却可能是更有效果的做法。换句话说,这种允许多样性、支持生态系统、与小伙伴一道共同行动的资助,可能是“最不会错”的方案。再引申一层就是,基金会做资助的资金,应该定位在竞争性的资金和提供试错的资金,是让池塘里的鱼活跃起来、竞争起来的钱,是促进整个池塘健康运行的钱。透过持续的给池塘投喂,从而慢慢建构起一个活跃的、并且耦合的生态系统。

有不少专家说基金会应该做资助是因为基金会和民非机构要专业分工、民非机构比基金会在执行层面更专业。按这样的推论体系而来的资助,往往都是一种项目采购逻辑。谁有效率谁让我满意,我就把钱给谁。而我的观点是,基金会做资助是一个试错逻辑和创投逻辑,鼓励美好发生、促进多样化的可能性涌现。所以,如果你是做资助而不是自己筹款自己干的话,产出和效果不是你第一位要关心的(但似乎也是需要有一定目标的,但更像是一条底线而不是天花板),资助所产生的水花(即协同效应和联漪)、资助过程中的关系建构带来的积极效果,资助过程中产生的新的知识和多样化的经验,才是要多加关注的。又或者说,至少我们要搞清楚,什么时候用采购逻辑、什么时候用试错逻辑。而“资助”这个词,我认为所表达的更接近试错逻辑。

看到这里,当然也是有人问,要是能申请到这样非限定性的钱那多好啊。但是,又有谁愿意做这样的出资方呢?产出不确定、成效不确定,以避免自己犯错、陪伴支持别人为主,多没有成就感啊。对的,很少啊。而且只要那些强调专业的慈善咨询机构、倡导理性的公益项目匹配的机构、标榜自己的公益项目规模化并且有效的基金会没有了公共性、缺乏对社会议题的问题情景的真实体会,就越不会有那些创造性的项目、就越不会有这些非限定性的资金出现。

二、阿拉善SEE的劲草同行

下面,我会讲一个可能还算贴合“好的资助”的例子。这个项目,应该算是公益圈里比较独特和奇葩的存在了。给成长期的环保NGO连续三年的非限定性资助(好像总额是30万?),并且匹配公益导师和企业家导师跟进陪伴和辅导。其实很多小伙伴都不只是因为这30万非线性定的资助,有不少是冲着跟企业家打交道而来的。当然了,试过他们才发现,这帮企业家并不是他们想象之中这么多“资源”,却反而是以一种知心姐姐、暖男大叔的存在,支持着这些环保公益伙伴。这么多年坚持下来,阿拉善不仅仅陪伴并支持了一批在环保公益一线的行动者和机构,也把很多对公益朦朦胧胧的企业家转化为坚定不移站在行动者立场的环保慈善家、捐赠人。很难想象,能够让这么多实践者、捐赠人持续地对话、互动,现在回想起来,真的是难能可贵啊。

*利益相关申明,我是该项目的第一期的被资助者和现在的公益导师。但我并没有太多打广告的意思,主要是我比较了解该项目,拿出来解剖讲解,能讲清楚一点。

我有时候想,为什么别的机构学不来,或者没有做出来类似劲草同行项目的案例呢?

1.首先SEE是一个很关注议题的基金会,这种关注让她们清晰地了解到,如果没有众多环保机构的存在,光靠几百名“业余”的企业家,是无法有效回应环保议题的。所以,她们要做大朋友圈、做大行动者网络。而很多披着议题的基金会,实际上并不是真正在意这个议题,只是她们正好把钱投放在这个领域罢了。因此,阿拉善愿意做资助,实际上是真正站在议题的立场而不是自身组织的立场的选择——把自己从世界中心挪出去,和伙伴们共同构建这个世界。这点,企业家们的公共性就充分展示出来了。

2.其次,阿拉善SEE的发起本就就是带着一种企业家知识分子的社会实践的思潮。没有依托这个具有公共性的企业家社群,哪能够“白嫖”这么多企业家志愿参与?如果是花钱请这些企业家来做导师,这个钱应该是天文数字了。更何况,这帮企业家还很谦虚,这种谦虚反过来让他们学到了很多公益环保的知识,这些企业家在实地切身的了解过公益环保以后,给出的建议、陪伴和支持,反而比专业的咨询顾问、培训导师更要接地气和有力量。因为,在这里建构的是真实的朋辈关系、积极的行动关系。例如生物多样性嘉年华,就是一群积极的企业家和众多环保机构的联合行动,不是依靠项目采购搞出来的项目。

3.劲草同行这个项目,印象中并没有找什么专业战略梳理、公益咨询机构参与,反而是企业家们和环保公益伙伴以及基金会秘书处多方慢慢互相博弈、磨合,逐渐形成的产物。我记得我当时还是第一期的班长,第一期算是白老鼠吧,企业家也不懂要怎么辅导公益组织(其实也不太懂我们身处的环境),一部分公益组织刚开始也就是把企业家不当人(有钱人,不是人啊,是钱和资源)看的。大家一开始之间的张力还挺大,但是企业家们的身体力行和虚心学习,以及付出了甚至比对待公司员工更多的心力和耐性参与到项目陪伴之中,还是对我们这些公益伙伴产生很大的触动的。这世上还真有人这么关心我们在做的环保事业啊,而且后来你会发现,他们对这些环保公益伙伴的关注,是既关心你这个人,也关心你在做的事情。

4.在劲草项目设计之中,还有一个很有趣的点就是公益导师的存在。这些公益导师某种层面,不只是NGO伙伴的导师,也是这些企业家的同行者、翻译者。很多时候NGO和企业家是“鸡同鸭讲”,互相不理解的。而公益导师在这过程中,可以起到调和的作用。而且,其实公益导师自身掌握的行业知识、资讯,以及做项目的手感,其实都是很宝贵的。

5.一个足够开放和包容的环境。你别说,对着一群企业家开喷,还是挺爽的事情。关键是,他们还会听一下,看看我们这些公益人到底提出了什么意见和想法。因为当时他们这小部分人包容、坚定、积极的存在,让我对企业家就是为“富不仁的”刻板印象有了180度的转变。

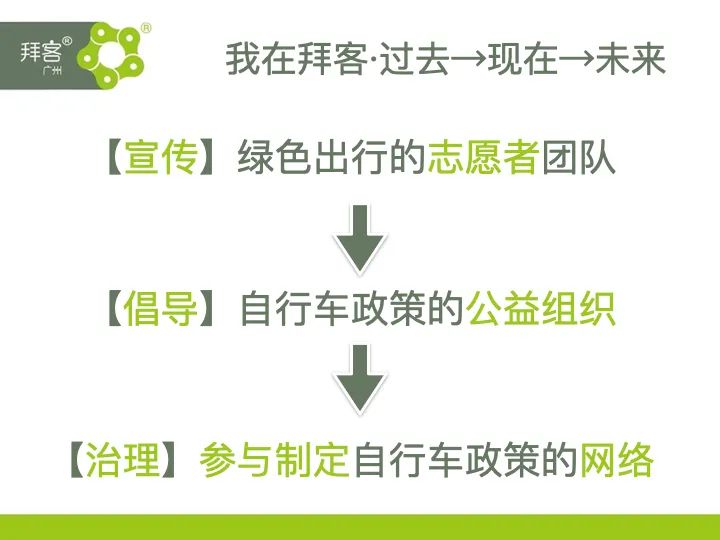

放几张当年项目总结的PPT。几乎没有讲数据和产出的,讲的是关于自己的成长、思考,组织的定位、发展和变化,以及对劲草项目、SEE提出的建议。我不知道,现在还有多少资助型的项目,可以有这样的对话空间呢。

三、我给阿拉善捐了5块钱

正因为我了解劲草同行,以及我知道给NGO做非限定性的资助是非常不容易的事情,所以在2014年的时候,我发起了一个行为艺术:一群受SEE资助的公益伙伴反过来为SEE的项目筹款。注意,筹到的这些款项不像今天的99公益日可以定向用在自己的项目上,而是进入到SEE的工业污染防治项目的资金池里,具体用在谁身上不确定,但肯定不是我们自己。

这个过程大概是这样的:当时的拜客绿色出行的陈嘉俊、CYCAN的詹育锋、GreenSOS的李超、深圳绿源环协的朱珠,我们四个主动争取了一个机会,参与到阿拉善原本只面向企业家的一次穿越贺兰山徒步筹款活动之中。目标是四个人完成20公里的山野徒步并筹款10万块钱。最后我们四个人以卖肉、“卖shen”、卖小钢的手工曲奇、卖有机蜂蜜等等的方式,筹到5万多(具体数字有点忘记了)。然后,我还写邮件要求SEE出具捐款的财务反馈和项目进展反馈。期间也是很拖拉,还是要靠公开“喷”,秘书处才来了一点有效的反馈信息。

不过我这里要强调一点就是,我提出要求财务反馈和项目报告不是对SEE当时的不信任,而是透过这样的方式来刺激、倒逼这个组织的进化和成长。既然我们知道SEE在中国的环保公益领域的生态位和意义,我们就不是简单一个拿SEE的资助款做自己的环保公益项目的心态,而是一荣俱荣互相促进的心态(当然,我是这么想的,至于SEE是不是这么想就不得而知了)。所以,其实我当时尽管口中是对着企业家会员的面前喷了(潜台词就是,你看你们的资助反馈进展,比我们做项目报告、项目反馈的效率还要低),但其实我也知道做非限定性的资助很难,这样的资金做项目报告、项目反馈,更难。更何况,SEE的反馈慢,一部分原因也的确是NGO伙伴的反馈慢造成的。

反正很有趣,一个经常拖项目报告的NGO给自己的资方捐了一笔钱,然后投诉这个资方项目反馈太慢。从这个切点,也可以看到我自己在8年前时候,若隐若现有一种“存在的当下”的知识观——只有在行动中反映出来的知识才是真实的,只有在积极的互动关系中对话和交流才真正发生。当我以此行为艺术的方式来推动SEE的信息公开的时候,反而是加深了我对SEE的理解和互动关系。

四、展开表达一下观点

1.谁说资助方和受资助方是永恒的一种关系的呢?

上文提到,资助更接近试错和推动积极关系,而非采购逻辑。所以,我认为资助关系其实是合作分工的关系。然而,很多机构在做资助或者捐赠的时候,资方和被资助方是打工关系而不是分工关系。打工关系,既是过分强调行业职业分工的恶果,例如,不能跨越层级汇报、有话私下说不能公开讨论、基于资助官员的水平和能力来筛选项目等等;打工关系,也在逐渐削弱一线NGO的知识生产和话语权,因为给钱的说了算。想想现在很多公益行业的议程设定,是不是比以前更加自上而下了?然而,这只不过是我们习惯了的“正确的常识”而已。我尝试以此文章解释一种我们隐性的假设:既然资助是合作分工的关系,在开展资助工作,以及和被资助方相处的过程中,更应该建构一种双向、互动,而非单向的关系。希望那些在开展资助实践的机构,能够觉察到这一点。当然,你把本质是派钱、采购、买流量的捐赠行为称之为资助,则另当别论。

2.做资助管理,特别是非限定的,可以怎么财务公开呢?

可能比起财务公开,我觉得体感和信任更重要吧。哪怕钱没有用在所谓的最必要的地方,甚至你们用来加鸡腿了,我觉得都还OK。在“给阿拉善捐赠”的行为艺术之中,我是先成为受助者,知道虽然劲草项目组还不算最优秀的,但的确是为了成事尽己所能了。我知道他们过去是如何对待我的,未来是如何对待像我这样的NGO伙伴的,意味着我对他们的行为的确定性有一定把握。既然我对他们的价值观、能力、行为的稳定性、确定性有把握的时候(以及认为SEE的财务管理有监督),我大概率能够了解他们把我们筹资回来的资金会用在哪里,以及可能有什么效果、效用,以及最糟糕的状况可能是怎么样的。这里也很有意思,我是知道发生了什么再捐钱的(先成为受益者,后来再成为捐赠人)。

而现在普遍的“捐赠-信息公开”的流程,是捐了钱后你要去了解发生了什么。其实用经济学逻辑来说,就是一次性的博弈成本很高,大家倾向保护自己;而多次性的长期性的博弈,博弈双方就有可能倾向选择信任和互相支持。这也是一个有点意思的悖论。如果你不了解他们,捐钱来干嘛你?如果你了解他们、直到他们,强调(非限定性资助的项目)信息公开的意义又在哪里呢?仅仅是为了知道吗?难道我要的是冷冰冰的,这些钱用在某个机构的员工的工资身上了,然后这个员工因为生病了,其中一个月的工资是没有产出的。难道,我要纠结这一个月工资,木有成果吗?要是我这么纠结,那反过来,阿拉善的企业家会不会纠结NGO的每一笔钱的花销呢?

我提这个,还是想说,资助公益组织和采购公益项目并不一样,后者是看性价比的、三方比价的、成本核算的;而前者则是长期的、容错的、发展的、关系的。

3.谁说努力让别人给你钱才是成长和能力?我们一边说施比受更有福,但我们有去支持他人吗?

我们接受过很多筹款的培训和教育,都是如何向有钱人筹资。某些培训机构、商学院会强调慈善是家族传承呀、做公益可以怎么帮助别人啦、商业如何向善之类,但其实是空洞和抽离的——因为他们自己本身都没有这么干,甚至自己也不那么认为,这只不过是一门“business”。没有真实的情景,亲身的经历,去呼吁和感召别人来做公益,这种口号没有力量行为也容易扭曲。同样地,如果我没有成为一个捐赠人的体验,我很多表达和倡议也会容易落入一个“理所当然的应该”的陷阱。很多事情,因为自己有亲身经历了,就明白追求“理所当然”可能是缘木求鱼。

我尝试让自己成为一个捐赠人,用这种反身性去做资助关系的倡导,正是对固化的权力关系的反抗、也是一种建构双向关系的积极行动。而现在总结的话,更提炼出一种主张——所有的知识和经验,存储在互动关系之中,而非抽离的理性和客观的判断。如果单独看我的文章,是带着强烈批判和反思的。但结合着我的行动实践,你会发现我其实是温和而积极的。划分世界,不是为了区分世界,而是为了更好地理解世界、为了更好地和世界在一起。

表情

表情

最热

最热