2022-08-08

2022-08-08

245

245在一个短而集中的时间段里,让公益机构投入大量的资源去做筹款动员——99公益日本质上是一个大型的筹款campaign。

公益机构参与99公益日的原始动力来自高配捐的杠杆(首年配捐比例高达1:1),在每年的9月7-9日,不少公益从业者都会发一个朋友圈:因为腾讯有配捐,所以请你来捐——很少人意识到这不是一个正经的筹款理由,薅平台羊毛永远不可能成为一个公益机构真正的筹款理由。

但在今年,腾讯有一个非常大的方向上的调整,如果说往年是依靠加杠杆的方式,撬动公益机构的积极性,今年有去杠杆、踩刹车的动作,似乎想要改变99公益日过于依赖杠杆的状况,而使公益行业逐渐回归到一种正常的筹款状态。

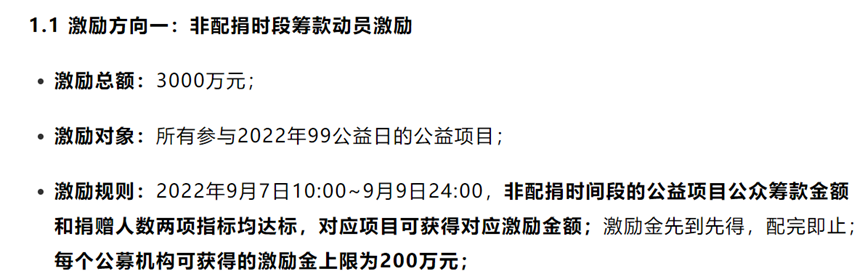

比如,今年出现了“非配捐时段筹款动员激励”的新规,一改往年配捐资金只能靠“抢”,手快有手慢无的规则设置。

01

去杠杆、踩刹车

图片来源:《2022年99公益日规则》

往年,各路豪杰在参与99公益日时“冲着配捐”去的姿态特别明显,有些年份在开始配捐的10分钟左右就把当天的配捐额瓜分殆尽,在余下的“非配捐时段”里,捐赠量断崖式下滑,配捐完全主导了捐赠行为。

今年的新规用“非配捐时段筹款动员激励”对冲了配捐的副作用,意图淡化“配捐主导一切”的感觉,而激励金的用处也值得留意:“不限定用于项目执行,可用于组织运营和发展等非限定方向”,用大白话来说,就是公益机构可灵活支配这部分资金,用于自身发展亦可。

有人认为这种转变是从“应试教育”变成“素质教育”,但也许更多的是从强调“量”变成强调“质”。

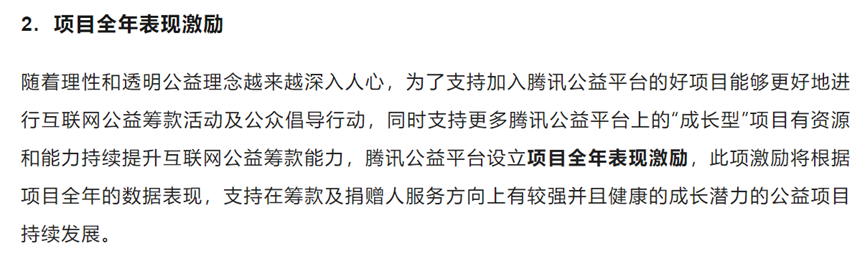

另一个重要的转变是,往年公益从业者需要花大量时间来研究99公益日的规则导向,规则里有很多重要的过程指标,指挥着公益机构在特定的时间段砸入大量的资源,以期获得配捐的最大化。但今年出现了一个新的价值导向:从“过程导向”转向了“结果导向”,也就从基本只看配捐时段的表现,到开始看公益机构的整个筹款的健康度,包括筹款的人次、人数、重捐率和可持续的情况。

02

从“过程导向”转“结果导向”

图片来源:《2022年99公益日规则》

当然,今年99的新规并不是一下子从100%的过程导向一下子转变成100%的结果导向,转型方向虽清晰,但拐弯幅度没那么大,今年也许只是一个起点。

按照这样的调整趋势,日后99公益日的筹款将不再是个一次性的,依靠钻研规则取胜的事情,而会逐渐变成一个练好内功,着眼机构长远发展的事情。公益从业者亦不需花太多精力研究最终的配捐公式了,只需知道更稳健、更可持续的筹款,能获得更多的配捐资源就行。

回顾当初,99公益日的出现是为了回应公益行业缺资源,同时资源动员门槛很高的问题。后来因马太效应加剧等一系列原因,公益界对公平的要求越来高,呼声越来越大,99公益日就调整方向,开始重视公益行业自律的问题。

从今年的新规上来说,腾讯开始从原有的框架里跳出来,从原来更多地与公益行业做沟通,转变为思考如何在一个更大的格局下引导捐赠人。

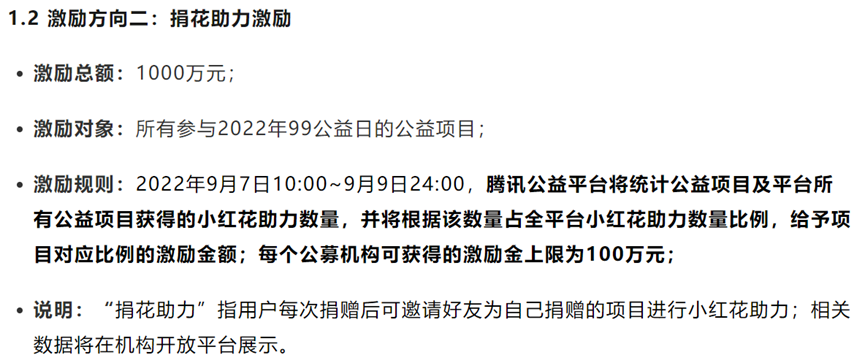

腾讯花了不少精力打造小红花体系(一套旨在记录公益行为,并可用于捐赠的积分系统),据说,他们希望在腾讯公益平台上培养一批新的捐赠人,同时在思考,这批新捐赠人会关心什么样的项目?会以什么方式关心这个世界?如何吸引他们持续不断的参与公益事务等等。有迹象显示,腾讯的注意力已经从如何与公益行业达成平衡的反复拉锯中跳了出来,开始思考更大的命题。

03

从流量驱动型筹款,转向更注重品牌和内容的筹款

图片来源:《2022年99公益日规则》

对于公益机构来说,需要看到这样一个大的变化:纯粹的流量驱动型的筹款,会向更注重品牌和内容的筹款转型——有迹象显示接下来各大互联网平台都会朝着这个方向调整。

日后,公益机构得有自己的品牌,得有自己的核心内容和竞争力,才能在捐赠市场屹立不倒,不管依托哪个互联网平台,还是自己自营,都得把自己的本身的社会价值立住、立牢,更多地思考如何不断的提升品牌的社会价值,而不是停留如何获得更多配捐的层次上。

也有人认为配捐本身是个问题。

应当看到,配捐本身是一个国际通行的,公益筹款行业常见的做法,用以激励捐赠人,引领捐赠方向,这也是公益机构比较容易说服捐赠人的一种策略。

国际慈善活动平台Globalgiving也有配捐,而且在机构入驻环节有非常严格的财务审计和准入测试,但在通过之后不设复杂的规则和监控手段,主要依靠机构自律;而更有名的Giving Tuesday,虽然官方没有配捐,但各家机构可动员自己的大额捐赠人出配捐,以撬动更多捐赠。

可见,配捐本身不是个问题,是配捐被单纯地视为杠杆,各方“唯筹款额论英雄”,才演变成一个问题。

04

从只看筹款数据,转向关注更多维度的指标

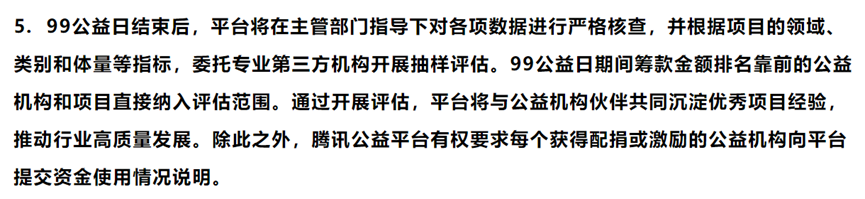

图片来源:《2022年99公益日规则》

目前,公益行业陷入了“唯筹款论”的误区,这不仅是99公益日的问题,也是整个行业都面临着的问题。2020年的公益筹款人大会就以“回归本源,穿透日常”为题,明确提出反对“唯筹款论”。但在目前,很多人判断哪家公益机构最牛,还是看哪家机构的筹款额更高,而不是看这个机构是不是真的解决了社会问题。

值得关注的是,今年腾讯开始从只看筹款的数据,转向关注更多维度的评估指标。有传言说,未来项目评估结果比较好的,平台配捐的比例也会更高一些。这就等于说,机构若有信心认为自己的项目比较好,那就来接受第三方的评估,此举若运作得好,未来能让一些好公益项目得到更多的资源。

当然,引入第三方评估有可能会掉入“优绩主义”的陷阱。优绩(merits)本意为功绩 、优点,优绩主义(meritocracy)主张让功绩、优点可以被量化的个人或机构获得更多资源,这可能会加剧赢家与输家之间的不平等。

“唯筹款论”固然是不对的,但不看筹款额,又看什么呢?更多维度的指标如何要评估,又如何保证评估的标准是合理的呢?

要注意评估中的“权力导向”与“测量导向”。

权力导向是指,一个权威部门拿着一个尺子和一个放大镜对评估对象说,你有没有这个制度,有没有这个东西,有没有那个东西,不去整体、系统地衡量一个公益项目的社会影响,以至于把一次评估搞得像一次检查。

测量导向是指,盲目去测量一些指标,但这些指标与项目成效之间的因果关系是不清晰的。比如说,某个评估测量出一个公益项目让受助孩子的自信心提高了5%,那这5%是行业最高水平还是行业最差水平?如果不回答这5%意味着什么,测量结果可能会产生误导。

存在着这样一种风险:“科学”的测量评估会产生另一种虚假的繁荣,让一线行动者忽略了真正需要努力的方向,而沾沾自喜于已有的成绩,并自豪于该成绩获得了“科学”的认证,这可能使项目错失追求更加专业有效的机会。

评估是必要的,但如何开展评估是一个需要深入探讨的问题。

05

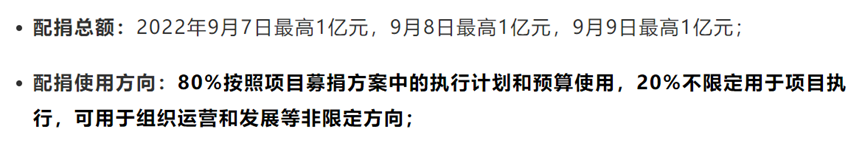

增加“非限定捐赠”比重,固定“八二”分

图片来源:《2022年99公益日规则》

往年99公益日配捐虽多,但很多钱都是限定性的项目资金,而公益组织要得到发展,并不能一味只筹项目的钱,还得找到比较灵活的资金,支持机构的一些发展性项目,比如提高人员的工资等。

今年新规有一个比较大的举措,就是3天3个亿,固定“八二”分。80%是项目款,20%是非限定性的资金。也就是说,今年3个亿的配捐资金中,有20%,即6000万元可用于支持公益机构自由发展。

国内公益行业自2008年的公益元年起,历经10余年的发展,已发展成一个可容纳上千万人就业的行业。截至2021年1月,我国社会组织登记总数已经突破90万家,据学者黄浩明的研究,2020年社会组织就业人数为1062万人,占全国就业人数1.4%。

但是,许多人对公益的印象依然停留在学雷锋、做好事,扶贫济困的阶段,公益慈善组织也长期被视为的“善款搬运工”,少有捐赠人愿意资助一家公益组织实现自身的发展,以至于许多公益组织在日常运营中捉襟见肘,无力引进专业人才。

随着观念水位的上涨,越来越多的互联网平台也看到了这一点:缺乏专业的公益机构,公益事业难以实现高质量发展;而缺乏“非限定捐赠”,专业的公益机构也发展不起来。

99公益日已经走到第八个年头,但它依然在变。在变的过程中,一个很重要的价值是让各个相关方在一个公共领域里反复探讨、谋求共识,并在这个过程中学会相互尊重,进而形成契约意识、规则意识,这既是一场大型的筹款campaign,也是一块多元共存的试验田。

表情

表情

最热

最热