2022-07-13

2022-07-13

189

189公交车上的残障人专座,人行道上的盲道,地铁上下的残障人电梯,我们社会中看似从不缺乏与残障人相关的物品和概念,却很少能够在日常生活中接触到他们。或者说,在普通人眼里,他们就像一群隐形人。

但看不见绝不代表不存在,如何尊重残障人的需求,保障残障人的生活质量成为了当今社会非常重视的一个议题。我国残障人的生活是什么样的?残障融合是什么?残障融合的必要性又有什么?公益组织怎么对残障人提供支持?我们在和残障人交往的时候又该注意什么?

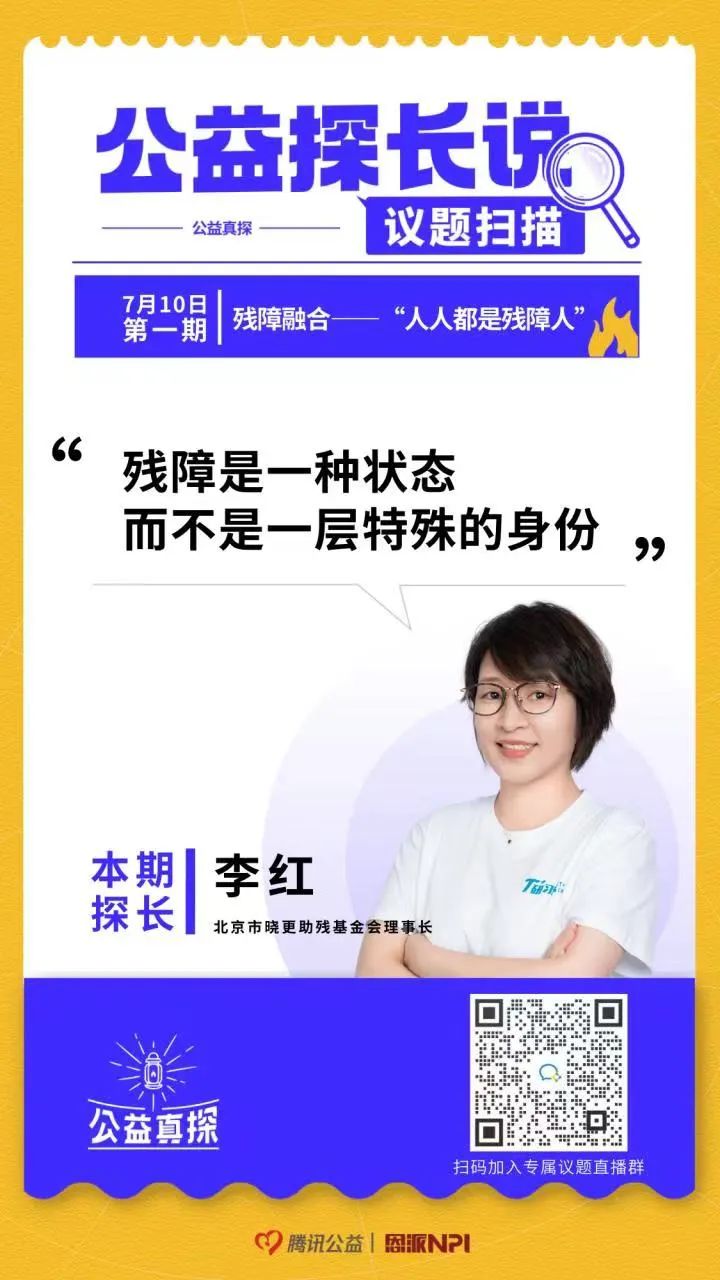

公益探长说第一期:“人人都是残障人”,邀请了北京市晓更助残基金会理事长李红“探长”,从不同角度解读残障融合这一社会议题。

01

“残障”

一种隔离和异化的身份障碍

李红:

全球的残障人士大约接近十亿人,在总人口中占比超过15%。可以说,残障人士是世界上最大的少数群体。根据2006年的残疾人全国抽样调查显示,我国大概有8500多万残障者,也就是平均每15个人中就有一个残障人士。联合国残疾权力公约中,残障的定义拓宽成了人和环境之间的互动中存在的挑战,是一种残障状态。这种状态既和残障者本身的个人功能局限有关,也和环境本身设立的障碍存在一定的关系。

随着社会的老龄化问题逐步严重,各式各样的慢性病让我们每一个人都不得不在我们生命中,或多或少地经历残障这一状态。如果假设人们的平均寿命超过70岁,那么每个人大约有八年时间将会是在一种受残障影响的状态中度过的。

因此,我们不应当将残障人士隔离、异类化,要意识到残障是一种身体的状态,而不是一种用于分类的身份。

02

“残障融合”

打破无处不在的偏见和歧视

李红:

残障融合的融合,指的是残障人士能够出现在我们生活的方方面面中。比如,小孩子上学的时候,班级里就应该有残障的小伙伴;出来工作的时候,我们的单位里也应该看到不同群体的障碍人士。而当今我国社会中,残障人士的活动范围被局限在家中、残障社群的活动,或者是康复中心里。

这其实就是残障融合面临的最大的挑战:来自于环境、态度,甚至制度和文化上存在的障碍,换句话说,就是无处不在的偏见和歧视。所以我们强调的融合,应该是消除一切障碍和歧视,让残障者平等地,有尊严地参与到社会生活的方方面面。

残障融合的必要性也体现在以下这两方面。

第一,残障融合保证了残障者作为“人”所需要的社会需求。现在普通人对于残障人态度上的偏见,歧视,不理解,其实忽视了残障者生而为人的主体性。如果残障融合不能够在我们的社会中被保障,最终将会成为一种恶性循环:残障人士在参与社会活动之前就被排斥,被隔离,社会大众对于残障人士能力不足的刻板印象再次加强,最终导致资源匮乏的加剧,进一步强化残障状态带来的影响。

第二,残障融合保证了社会中的每个个体能够被尊重对待。对于社会来说,源于歧视和偏见而设立的障碍对社会中的每一个人都有潜在的威胁性。如果我们鼓励这种差别对待,最终会导致整个社会都会处处设置障碍,设置隔离区,最终导致每一个个体都有可能被贴上”异类“的标签。

03

公益组织的多元化支持

李红:

残障的问题在现在的社会中还是是非常凸显的,因此在这时候,公益组织就找到了一个发挥作用的空间。具体到晓更基金会来看,公益组织对残障融合的支持主要体现在对残障者本身,对残障者的家庭,以及对社会环境的改变上。

首先,公益组织可以为残障者赋能。通过举办非正式教育形式的融合活动,让心智障碍者在跟志愿者互动的过程中,去学习社会适应力和社会规则。除此之外,志愿者还会给心智障碍者进行一些康复的支持,同时也会培养他们融入社会所必需的生活技能。

其次,公益组织可以为障碍者的家庭提供支持。晓更基金会其中一个常态的工作叫家长喘息和赋能,指的是让志愿者陪伴心智障碍者,而在这段时间里心智障碍者的家长可以与彼此进行交流。家长和家长之间建立的连接其实是一种社会的支持网络,在这个互助网中,家长分享的经历以及对彼此的帮扶,能够减轻家长的心中的压力。

最后,公益组织可以号召大众改变对于残障者的认知。公益机构除去关注残障者及与其相关的群体外,同样也着眼于社会环境的改变。比如,融合教育中师资的能力建设,普通学生的意识提升和融合就业中雇主的意识改变等等,都是公益组织可以也应当耕耘的范围。

04

残障融合项目的可持续性

推动更多的社会关注和参与

李红:

我曾经所在的国际机构选择了云南的一个贫困县开展残障融合项目。与城市中开展的残障融合项目不同的是,公益组织在这个县采用了更加”接地气“的做法,例如举办村宴、与老年和妇女协会合作。而通过这些看似不走寻常路的做法,这个县的居民对于残障人士的认知有了很大的改变,从称呼上的歧视到歧视消除,从理解残障人的需求到包容残障人的需求,可以说,公益组织在这个村点燃了一些人意识的觉醒,为残障者带来一些希望感。

所以,对于一个公益项目来说,真正的可持续性来自于人,而不是拘泥于具体的、标准化的做法。大家不应该过度放大公益组织的作用,像其他因素一样,公益组织也是历史向前发展洪流中的一个作用力。作为公益组织,要能够去坚守正确的价值观,不断地去试错。与此同时,社会也应该给公益组织这样的空间。

因此可以说,与其用商业的标准来评价一个公益组织,不如将重点放在受益者、志愿者乃至全社会的每一个人产生了什么样的变化,即使这种变化是没有办法用量化的或者系统化的阐述说清楚的。

公益组织最大的一个作用就是我们能够创造一种公共空间,让某些微小的声音能够发出来。解决了多少问题并非衡量一个公益项目可持续性的标准,反之,这个项目是否能够吸引社会的关注,推动社会一起来解决问题,才是一个项目可持续发展的根本。通过公益组织让更多人参与进来这个社会问题,我觉得这就是我们作为公益组织的可持续性。

05

真探探访过程建议:

平视、平常心、平等态度

李红:

除了诸如做了多少场融合活动,有多少志愿者参与其中这类的运营产出以外,真探在探访的过程中应该将注意力放在受益者身上,在探访的时候去了解,残障者自身有什么样的改变。

而对于倡导型的项目,真探们一定要弄清楚这个项目最关注的点是什么?项目倡导手法是什么?项目想要影响的相关方有哪些?具体有什么样的路径及做法?真探们可以把自己当成深度报道的记者,带着问题、带着好奇心走进公益机构,去了解这些机构具体的做法。

在与残障者交流的过程中,最基本的原则就是保持对于他们的平视、平常心、平等态度。

不要带着先入为主的态度和他们相处,比如说既不要把残障者当成励志的英雄,也不要把他们弱化为需要我们来照顾的对象。要明白陪伴他们不意味着要改变他们的想法,为他们提供支持,而不是替代他们去完成一些事情;尊重他们,而不是弱化他们;接纳他们,而不是纵容他们。

表情

表情

最热

最热