2022-07-06

2022-07-06

554

554

3月27号,一个平常的周日下午。

广西省某县,X中学Y老师,刚吃完饭,准备到学校去。每周日晚是数学自习课,他要在两个班级之间轮流监督学生们的自习。开学的第一次数学测验,学生们的心好像刚收回来,成绩还是不理想。工作十几年,他早就习惯了这些,疫情后,学生成绩好像比往年还要低一些。

同一时间,北京某地的一栋居民楼内,彩彩刚打开电脑,准备根据下午对Y老师的电话访谈,完成这一周训练营的实践练习。

在练习里,她记录下Y老师谈到的日常工作的情况,并在分析框里写下:

“老师很渴望能有走出去学习和交流的机会,看到其它地方的做法、跟其它地方的老师交流。在评职称很难的现实之下,……这样的学习机会,也是对教师的激励了。”

在几个分析框中,她先写出访谈到的情况,后面都跟着一个括号写着“我的困惑”,像一出一人分饰两角的独幕剧。一个是认真正经做记录分析的她,另一个是充满了困惑和问号的她。

同一时间,天津某区的一栋居民楼里,张瑞刚带孩子外出回到家。周末的带娃时光结束了,晚饭后她照例打开电脑。需求分析训练营二期的学员们已经陆陆续续完成了各自的实践练习,作为这一期的助教,她要一一查看其中的15份练习笔记,根据学员情况,对每一份都作出针对性的反馈和引导。

她先打开彩彩的实践练习,一边逐字逐句地看,一边不由自主地笑了。

然后,她在彩彩这一次的练习下面写下了近千字的反馈,把脸上的笑容写在了开头:

“彩彩,看你的议题3,我简直笑到停不下来。因为你的文字中有很多括号里面是内心的OS,让我画面感极强,仿佛看到你一边写,一边和另一个自己对话,太有意思了。”

广西,北京,天津。这三个互为远方的地方,因为这三个人产生了关联。其中关联的核心是彩彩。

而把他们关联起来的,是一次需求分析训练营的实践练习,也是一位公益人的支持与被支持。

1

“孤独”

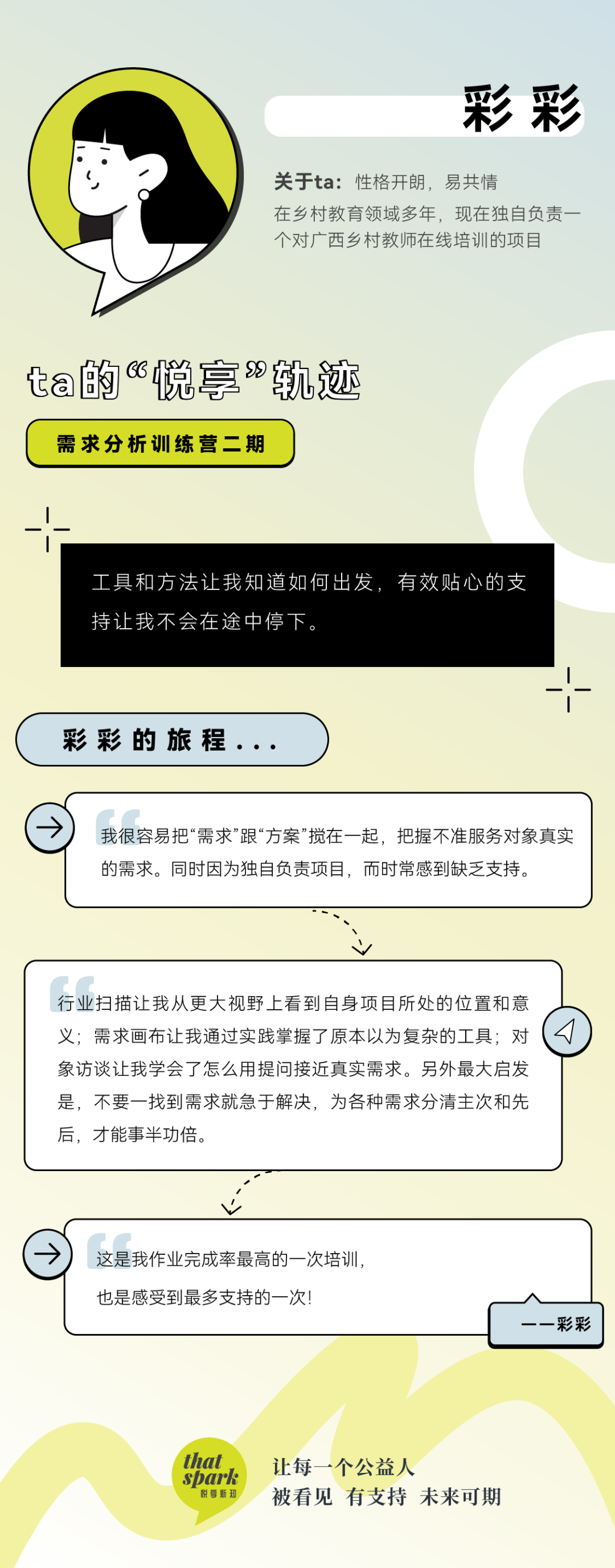

彩彩在公益行业多年,一直在乡村教育领域,做着项目管理和执行工作。现在的项目,是针对偏远地区的中学老师,做能力提升的在线培训。

项目由她一个人负责,没有同项目的同事或伙伴,她形容工作中的感受是:“相当相当、非常非常地孤单”。

她把这种孤单分成了“实际情况的孤单”和“情感上的孤单”。

工作中,她可商量的“对象”,是一个自己常用的笔记本。想到什么关于项目的点,又找不到人讨论,就记到笔记本上,写一写,画画图。偶尔能找有相关经验的同事或前同事聊一聊。

情感上的孤单,大概是指仍在磨合期,许多提出来的意见因为不符合项目情况而无法被采纳。久而久之,挫折感成为阻碍主动表达和输出的障碍。

这种孤独并不少见。在知乎上搜索“工作孤独感”,会出现无数以此为主题的提问。现代社会的分工体系中,人的工作状态往往是陷进“事情”中,而远离了人、甚至远离自己工作的对象。公益行业中,人少、事多、支持资源匮乏的情况更加普遍。彩彩的孤独只是其中一角。

她的孤独,除了缺少工作伙伴,也由于离服务对象很远。

在训练营的练习笔记里,她写下自己访谈对象的信息:X省X市X县,X中学的Y老师。

这个地方,对于身在北京城中的她来说,大概是与另外一个省市县没有什么区别的陌生地点,一个陌生的人。放在她要服务的整个当地中学老师的人群来看,这样的陌生感,更会被成倍放大。

项目要服务的这群老师,ta们身处怎样的环境,项目怎样才能去支持到ta们?彩彩在许多困惑中,找到了推进项目的抓手之一:了解老师们的真实需求。

对于她来说,这像一次向远方出发的旅程。离开案头一堆抽象的数字和方案,去看看那边是一个个具体的谁,在做什么,真正需要的是什么。

2

远方,是一步三回头的旅程

旅程图是现成的。在需求分析训练营,从“对象是谁”的目标定位,到“需求分析的具体方法”,都有详细的引导。

但一开始,彩彩就做好了自己会随时停下的准备。

想想以往参加的大小培训,即使一开始的充电需求再强烈,但最后的完课率都“很惨”。这一次会是例外吗?

训练营一共4个模块,从第一个模块结束时,助教张瑞就发现,彩彩开始有一些畏难情绪。

在沟通中,她会提到“我这个项目是半命题式项目”、人手不足等,会在训练营当下因学习带出项目上存在的一些问题,把工作上的无力感也带了进来。

这就是彩彩真实的处境。每一位训练营的参与者,都是在复杂环境中寻找答案,而无法抛开这些障碍全身心投入到新的学习中。所以,一次学习之旅的成功,往往不但取决于参与者,还取决于旅途中是否有足够的支持,来辅助ta去面对自己的障碍。

助教张瑞就是从这些无意的表达中看到了彩彩情绪的起伏。在彩彩的日常里,这些情绪大概时常是无人可诉的。张瑞没有急于催促她完成课程进度,而是试着接过她的这些情绪,在日常对话和实践练习的反馈中,鼓励她表达出来,并引导她看看眼前的支持资源都有哪些。

“看到你一个人要做很多事情,机构内没人商量的时候,遇到一些问题也可以和我们或者群里伙伴一起商量沟通。”

练习2中,彩彩访谈了Y老师,虽然相隔几千公里,但她仍借这次访谈,感受到了Y老师身上有着与自己相似的孤独:缺少有效支持,缺少提升自己的资源和空间。

分析框的题目引导她谈谈这一次访谈的发现,彩彩写下了近一千字的感受。这是她往Y老师们所在的真实境况出发的开始。

当她从自己的孤独处境中走出来,去看到远方的服务对象,这种看见,也许也在消解自身的孤独。

但从看见到了解,从“我”到“ta”,中间时常有着一步三回头的过程。因为人的惯性思维,常常会越过对需求的寻找,而习惯性进入“解决问题”的思路中。

张瑞也从彩彩的练习笔记中看到了这种“一步到位”的惯性思维。作为助教,不断提醒彩彩,从“给出策略”回到“探寻需求”、“目标是什么”这些基本的问题上……

像在彩彩身边认真观察她每一步思考的动作,然后伸手轻轻把动作拉回到合适的位置上。又像一位细致的导游,总在适时提醒彩彩回到自己的目标和方向。

于是能从彩彩的四个练习中,看到她一点点从北京的办公室里出发,一步一步扎实地行走,抵达远方的广西省x市x县的中学里——有什么比了解一个人群的真实需求,更能说明抵达了ta们所在的地方呢?

这大概是彩彩第一次没有在学习的途中停下。因为她说,这是自己作业完成率最高的一次培训。

3

陪伴

无论在结营问卷还是访谈中,只要有机会,彩彩都在表达对助教张瑞的感谢。

在她们微信的对话中,从一开始张瑞发过来的日常提醒,到彩彩开始提问和讨论,到交流日常困境中的感受。能感觉到彩彩从“不好意思麻烦你”,渐渐敞开了自己。

当支持者自己获得了足够的支持,她也更知道如何去支持Y老师们,以及如何去鼓励给予自己支持的人。

4月中旬,训练营已经结束,彩彩突然给张瑞发了一条微信:

我是个拖延症患者且不愿麻烦别人的人,你每次的作业提醒对我帮助特别大,让我能完成实践作业。

你的语音分享和建议我有好多都转成文字保存了……谢谢你耐心的倾听和深入细致地给予我的帮助和反馈建议。

这是我参加过的所有训练营中感受到支持最多的一次,没有之一!

表情

表情

最热

最热