2022-05-27

2022-05-27

417

417公信力,是指对信息或其来源可信度的主观及客观组成的一种社会系统信任。公信力对于社会组织至关重要,组织团队要像鸟儿爱惜自己的羽毛那样爱惜组织的公信力。否则,无法得到相关方的支持,以及公众的信任,项目无法开展。

一般而言,我们要想了解一个社会组织,可以通过以下方法:体验一下他们的服务,看看他们的相关资料,或者听听别人的反馈。

如何树立公信力?这也是组织管理者及其团队需要思考的问题。一个社会组织的公信力来自组织运作过程中积累的社会认可和信任程度,良好的公信力来自遵守法律约束和自律规范两个方面,可以通过以下几个方面进行提升。

01

主创团队的承诺

社会组织的创立是从利他精神出发,创造社会价值为目的。它是社会的器官,为社会这个大系统排忧解难。一个有灵魂的社会组织,它经得起“我是谁?从哪里来?到哪里去?”灵魂的拷问。

创始人的发心是什么?主创团队为什么要发起这个组织(V价值观)?他们是怎么做的(M使命)?打算做成怎样(V愿景)?这既是对自我的探寻,又是对外界的承诺。探寻得越清楚,内驱力越大;越能兑现承诺,公信力也越强。

如果时机适合,把这些内容公布出去,向别人讲述组织的成长历程,也叫“品牌叙事”。这样可以促进大众对组织的了解,也能起到监督促进作用。

比如,主创团队可以说明组织的缘起,现状还有展望,梳理发展过程中的大事记等。然后,把这些信息发布在相关的媒介(年报、项目画册、官网、官微等)上,让公众知晓及了解。

02

服务对象的好评

组织做得好不好?最终还是要落到服务成效上。首先,组织所开展的项目要切中真实的需求,甄别伪需求;识别刚需,哪些是雪中送炭,哪些是锦上添花?

然后,组织提供富有品质的服务或产品,满足服务对象的真实需求,解决他们的问题。在这过程中,组织方需要做好项目管理与运营,把握项目进度,促进相关的资源得到有效地发挥。

比如,组织的项目团队要时刻做好能力素质提升,严格遵循工作操守,落实需求调研、分工执行、过程评估、成果评估等工作。真正做到急服务对象所急,想服务对象所想。因此,也会得到他们发自内心的好评。

03

资助方的认可

社会组织所开展的公益项目,一般是资助方委托实施方解决某个社会问题,或者向某个人群提供服务。因此,在申请项目前,作为实施方的社会组织要适时了解资助方的意向,才能“投其所好”。在项目实施的过程中,也要注意是否偏离资助方规定的最初方向?

项目实施方需要及时向资助方反馈项目进展情况。可以通过项目简报、汇报会、网络公布项目动态等形式进行,如果条件允许,还可以邀请资助方参与项目的相关活动。

比如,参与实地考察,担任志愿者,与服务对象接触、互动,增强他们对于本项目的体感。这样有利维护项目利益相关方的关系,让关心项目的人了解动态,并参与其中,为下一次资助打下基础。

如果大家发现项目方向有所偏离,双方可商量调整方案,以免项目结项时因不符预期而起冲突,导致双方关系僵化。

比如,今年由于疫情影响,原本线下开展的大型活动无法开展,需及时向资助方反馈,商定调整方案。实施方积极主动,凡事有交代,会赢得资助方的认可。

04

主管部门的评定

每个社会组织都有其相关的主管部门,组织所开展的业务不同,其主管部门也不同。可能有些社会组织比较惧怕主管部门的管控,感觉就像家长盯着的孩子一样,浑身不自在,因此,敬而远之。

不过,要落地开展项目工作,离不开主管部门的监管与支持。社会组织负责人还是要及时向主管部门汇报工作,与其被动逃避,不如主动正面地互动。政府主管部门也希望营造共建共治共享的社会治理新格局。

比如,社会组织可以积极参与主管部门组织的会议及活动,了解最新政策动向。参与评优,等级评估等,得到主管部门的相关授证,这些也是组织公信力提升的重要途径。

05

合作方的支持

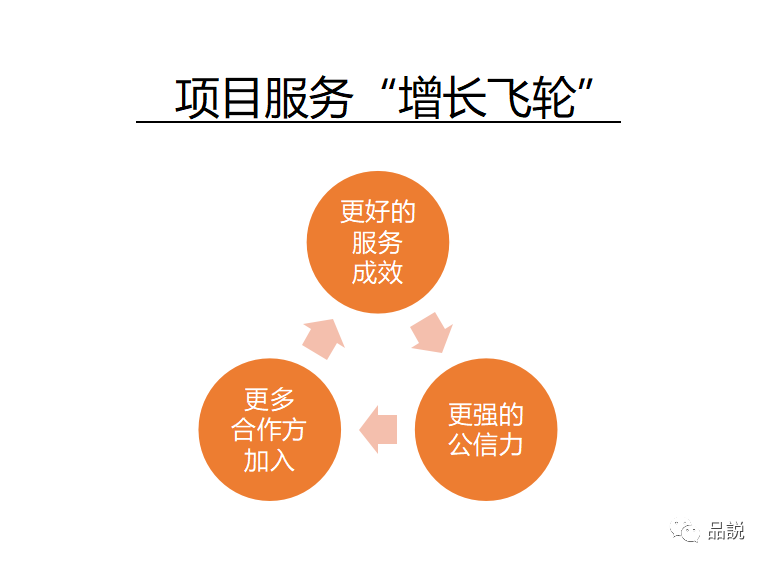

得道者多助,失道者寡助。如果一个社会组织的项目做得好,而且通过共创的方式,达到双赢的局面,就会得到多方的支持,合作方陆续加入,组织公信力也会不断增强,形成正向的互相影响效应,形成项目的“增长飞轮”:

更好的项目成效,引起更强的公信力;有更强的公信力,引起更多合作方加入;有更多的合作方加入,也会助推更好的服务成效。

社会组织需要建立合作方名录,适时维护双方的关系,保持良好互动。比如节假日,互相赠送组织年报、项目画册、纪念品等,合作方名称列入鸣谢单位名录,在合适的场合表达谢意。

06

同行的协同

一个有公信力的组织,在业界也会有口碑,受到同行的尊重。为了更有规模性及影响力地解决某个社会问题,社会组织需要联合同行的力量,一起发起某个活动,项目或者某个倡导的议题。

同行之间可能存在有竞争关系,良性的竞争可以促进彼此发展。卓越的组织会有更高的格局,随着时代发展,可能真正打败我们自己的是“外来的竞争者”。

比如,真正跟青少年服务机构竞争的,可能不是对面那家同行机构,有可能是“王者荣耀”。

因此,在业界有公信力的组织,一般都担当起推动整个行业发展,营造行业生态的使命。

比如,如果本组织在某个领域有所建树,可以编辑撰写工作操作指引,或相关的蓝皮书,也可以发起行业交流研讨会,一起梳理探讨工作与研究的成果。联合同行的力量,一起把该行业做强做大,更好地服务大众。

07

第三方评估机构的评定

社会组织做得好不好,公益项目做得是否有成效?分别可以通过自评与他评的方式进行评估,第三方评估机构的评定较为客观。

评估可分过程性评估与结果性评估:

“过程性评估”是指项目方案仍在实际执行过程中,我们所进行的评估。提供相关过程中的信息,使项目方案实施方可以用来修正方案运作。

“结果性评估”是指项目方案结束时,对项目进行的总体评估。比如,协议到期,预算周期结束,大家(特别是第三方评估机构)要一起检视项目方案的成果或成效。

组织团队“以终为始”地开展服务,平时做好过程管理与适当调整,最后的结果性评估应该也不会太过偏离原定的目标。

因此,组织需要从项目的有效性,项目效率,项目影响力,项目公信力以及项目可持续性等方面做好迎评的准备,经得起各个维度评估的考验,得到良好的评估结果,也会促进组织公信力的提升。

08

公众的信任

最后,组织还需要向社会公众交代,做到信息披露,公开透明。比如公开团队架构,年报,年度收支情况等信息,这就像一个组织的开放区,开放区越大,就越容易得到公众的信任与支持,反之则可能是质疑与反对。

同时,组织如果有条件,还可以创造公众参与的机会或平台,促进组织与公众的良好互动。比如面向公众发起的募捐,志愿者招募等,这也是公众参与公益行动的重要方式。

在适当的场合,除了口头表达致谢,组织还可以有书面的证明与致谢,比如,捐赠证明,感谢状等。让公众的参与富有价值观,并且感受到组织方的用心。

此外,组织也要注重公益传播的作用。把我们所关心的问题,行动以及成果,通过各种传播的渠道及方式,让更多人知道,扩大项目影响力。更多人了解,就会有更多人相信;有更多人相信,就会有更多人关心;有更多人关心,就会有更多人参与……

》一图读懂本文要点(点击放大,可看高清图)

表情

表情

最热

最热