2022-05-09

2022-05-09

536

536

上海徐汇,杨光的父亲“阳性”了。

从未有过这般焦灼,看着父亲有些上不来气,发烧38.5℃,他心里开始发慌,随即拨打了110和120。对方在确认后,表示会尽快行动,但排队的病人太多,仍需等待一段时间。

父亲此时的呼吸越来越急。杨光摁了几下家里制氧机,繁多的按钮和参数让他不知所措,就直接在微信群里打听了起来。

与此同时,一支线上志愿团队——“NCP生命支援”@上海行动,正在紧锣密鼓地工作。其中,负责协调的小刀(Doll)汲汲忙忙,为物资配送的问题犯难。

但是,直觉敏锐的她突然捕捉到了求助群里的一句话——“你家里有制氧机吗?”。

这是个不同寻常的信息,小刀立刻放下手头工作,直接联系上了杨光。

确认重要生命体征后,她判断,“这不单单是呼吸急促,病人已经呼吸窘迫了,情况真的很严重,再下去会呼吸衰竭。”

一场与生命“赛跑”的紧急救援开始了。

在引导杨光填写患者情况登记表后,小刀一路将杨光引进了“NCP生命支援”的线上医疗组,并把前期搜集的信息快速汇总。

“病人患有慢阻肺,也有基础慢性病。吸氧流量5,脉氧93%,估算氧合只有150,目前双下肢水肿,有心脏衰竭的表现……”,问诊的医生隔着屏幕汇报病情。

很快,来自全国各地的主任、副主任医师线上会诊,来自呼吸科、重症科、心脏内科等相关科室,他们做出专业评估并给家属一些可行的指导意见;来自呼吸科的护士长在线教病人家属如何调整卧姿、如何使用制氧机调整设备参数等。

同时,另一支专案行动小分队也迅速成立了,包括线上医护专家,以及上海本地的子鹊救援队。他们开始积极联络各方,在急救电话中向疾控中心的人解释,为治病救人开辟绿色道路……

很幸运,杨光的父亲在当天傍晚就被转运到了当地医院的ICU。

当时茫然地向外“呼救”的他并不知道NCP生命支援团队如此“专业”,把父亲从死亡的边缘拉了回来。

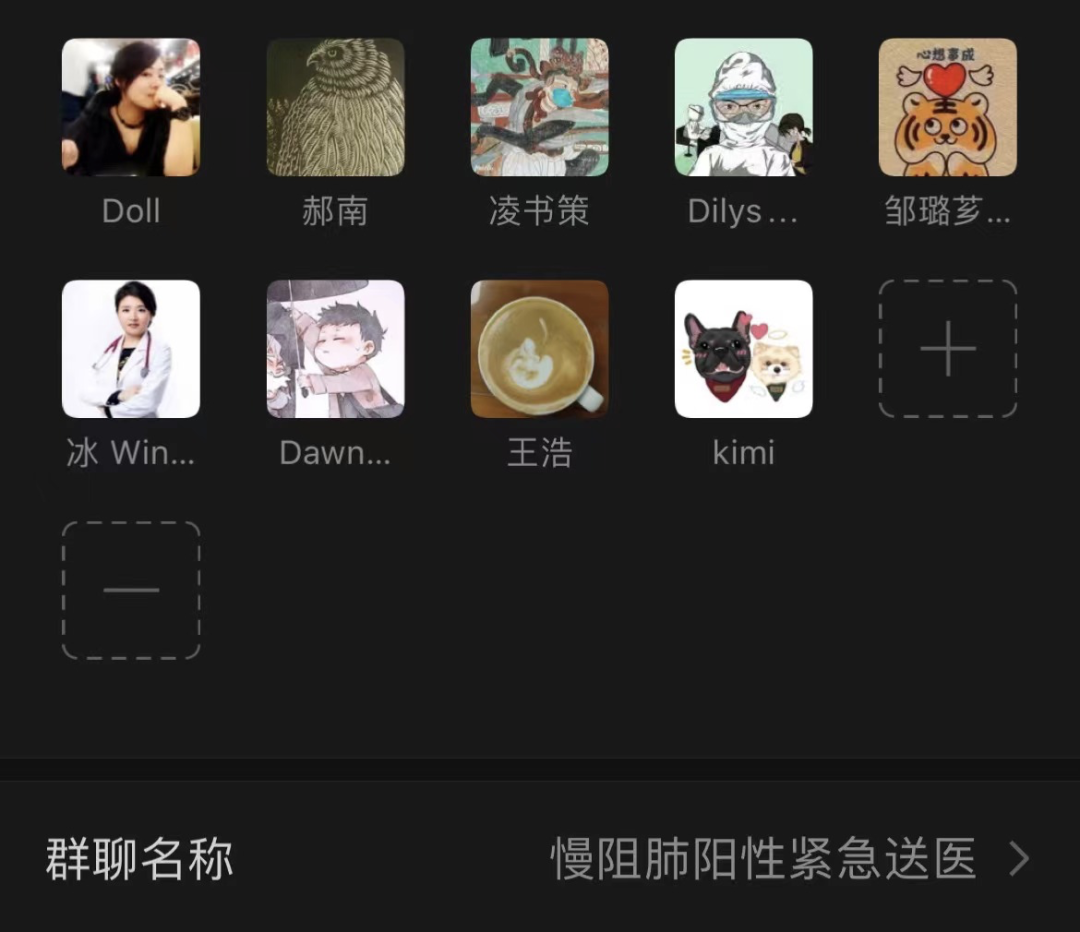

▲“NCP生命支援”@上海行动快速建立的“慢阻肺阳性紧急送医”微信群

01 一群理想主义的医护志愿者

你或许会有疑惑,这个“NCP生命支援”到底是什么?

NCP生命支援(NCP Relief,下文简称“NR团队”)是一个线上志愿协作的行动网络,其中的NCP(Novel Corona virus Pneumonia)是新冠肺炎的英文缩写。这个志愿团队源于2020年武汉抗疫,由知名公益人郝南发起,是为了支持新冠患者及家属的身心健康恢复。

2022年3月30日,上海多地封控,新增感染病例持续攀升,城市主要医疗机构开始暂停医疗服务,形势严峻之际,NR团队启动了上海行动,也是继2020年武汉、2022年香港后的第三次行动。

“紧急救助杨光父亲,是我们平常的工作之一”,负责医疗组、关怀组、个案求助、行动组等多个组别协调统筹工作的小刀说,之前一位患有罕见线粒体疾病的儿童病情严重,呼吸科、儿科、血液科、眼科的主任级医师紧急会诊,最后还联系到了在上海的呼吸机厂商,并可以协调线下救援队帮助取货,“后来,我们收到反馈,患儿家长很感动,她说在这里获知的医疗和护理支持很专业、很细致,很多照顾患儿的方法之前从没有人和她说过。”

与小刀一起战斗的这些专业医生,都是来自全国各地的志愿者,在繁忙的日常工作外,挤出宝贵的时间无偿兼职,他们组建了强有力的、专业的、随时在线的医疗队伍。

“我们有来自各个科室的85人专业医疗团队,包括放射科的医技、药剂师、护理师等等。不少人都是各大医院有丰富临床经验的骨干力量,甚至说这些人建成一家二甲医院是没问题的。”,王浩医生说道。

王浩是陕西一家三甲医院血液科的主任医师,从业25年了,他曾参与过武汉、西安的线上志愿行动。在这次上海的行动中,他负责医疗组工作,在问诊、咨询等环节上把关、指导。

线上医疗咨询比线下有很多限制,疫情之下的紧急求助,很容易低效、混乱、出错,流程和质量上的把控往往很关键。

“我们在武汉疫情时开创了当时很多互联网医疗平台都没有的三级线上处理流程”,王浩医生表示,从核实求助信息、填写病历,到医疗分诊,再到专家会诊,NR团队内部也有一套操作处理流程:

在求助信息处理层面,在最前端的志愿者团队能收集到各类求助,他们将有医疗需求的病人筛选出来,并引导至线上医疗团队;同时,心理关怀组会安抚情绪,核实病人的需求,初步排除一些失实、夸大、虚假的信息;

在专业医疗操作层面,先是由“分诊小天使”初步判断情况,他们由一位急诊科护士长带领,然后根据紧急和严重程度送到线上“诊疗”群或专案“跟进”群,提供相关的咨询服务。

实际上,根据在武汉和西安的经验和预判,NR@上海团队是为了应对医疗资源紧张的现实而生。疫情爆发时期,上海大多数的医疗资源会向新冠救治倾斜,导致部分非新冠患者医疗无法保证,甚至出现了医疗挤兑的情况。

非急诊类的医疗咨询,其实也是NR团队的主要任务。一些上海居民患有患有常见病、老年病或者慢性病,他们因种种原因无法住院。这时,医生会根据实际情况给出医疗用药、护理建议。

在面对紧急、严重、复杂的医疗求助时,NR团队里年资较高的专业医师会快速线上“集合”,对疑难杂症进行一对多的多学科会诊。王浩医生解释道,“有些老年人病情复杂、情况特殊,我们会尽力提供用药以及护理等方面的指导信息;有些急需转运、急缺药品的,我们会与线下行动组等多方联系,快速行动。”

王浩医生说,这是一支高效的线上专业医疗团队,能够迅速开始心理疏导、专家会诊、快速行动,并持续跟进,“这也是一群理想主义的人。”

响应上海疫情以来,NR团队医疗组和关怀组收集到各类求助1238多条,解除811条,跟进491条,转入专业医疗咨询100人。

02

“悬丝诊脉”的医生们

“我们并不能做到人们想象的那么专业。因为毕竟是线上,有很多局限”,王浩医生坦言,线上医疗咨询的好处是汇集了“五湖四海”的资源,弊端也是“五湖四海”的区隔。

悬丝诊脉——原本是难以考证的传说医术,但现在这些志愿医生们必须克服困难,创造条件,事倍功半地帮助每一名患者。

疫情期间,患者会变得更加焦虑。医生们需要迅速地取得患者信任,核实确认信息的准确度,详细采集病史,也要及时协商各专业会诊,应对疑难杂症,做出决断,给出医疗建议。

王浩医生表示,专业医师与心理咨询师会互相配合,一边心理疏导,一边了解病史,“一件原本驾轻就熟的事情,变得比平时艰难了几倍,我们都是如履薄冰,尽全力确保医疗咨询的专业性、正确性和可行性。”

封控之下,患者线下就诊难度较大,正规的互联网医院能满足需求吗?

据国家卫健委数据,截至2021年6月,全国互联网医院已达1600余家。多个省市已经出台了新的支持政策,但整体上看,大多仍处于试行阶段,互联网医院在确保医疗安全、信息安全等的前提下有较大的创新探索空间。

王浩医生发现,“在线上志愿医疗问诊的过程中,会碰到有的老年患者,在咨询后发现药物实际是够用的,但他们很希望能到线下的、更大的医院拿药。”

寻医问诊,并不是单纯医学专业范畴的事情,这与患者心理、行为习惯,以及行业成熟度都有较大关联。虽然疫情期间互联网医院吸引了大量用户,但他们还是要互联网医院能为其解决实际的医疗服务需求,产生实质性结果,而不只是安抚情绪、解答疑惑的咨询。

此外,很多互联网医院在HIS(Hospital Information System,医院信息系统)方面是不统一的,没有将患者资料数字化,在交流模式上也相对落后,难以完全获得患者的信任。因此,疫情爆发后的互联网医院很难短时间承担那些应急时期由线下转到线上的患者。

线下、线上齐发力,才能真正解决疫情之下的就医难。一方面,线下医院要保持一定的收治能力,需要更多的后勤支持和责任豁免,另一方面,还要加强病人转运能力,加大医疗资源投入,在特殊应急状态下。也能实现应治尽治。

“我们很难做到尽善尽美”,王浩看到,NR团队的医生们都顶着数倍的压力,长期处于非常态的情况,甚至会出现“挫败感”。但是,在志愿服务中,医生们也会了解线上协作的模式,专家之间也能做些经验交流,而“志愿者”的身份也能让医生与患者之间的关系变得缓和很多。

同时,团队内部会有心理咨询师及时疏导,大家抱团取暖。他说,“我相信,所有线上志愿支援上海的医生在挫败感的背后,一定都是满满的获得感。”

03

“八爪鱼”一般的志愿团队

“谁也没有想到上海疫情中的工作难度超过了我们曾响应的所有疫情,可以说甚至超过了2020年的武汉抗疫”,参与过多次应急救援、灾害响应的郝南也表示“好难”,NR团队的主力不只一次发愁、崩溃。

常人难以想象,这场战疫行动面临着无数挑战——医疗挤兑、管控升级、物资短缺、运力有限……实际上,在响应上海疫情之前,他们已经从2021年底开始,在西安、天津、杭州、苏州、香港、吉林、深圳等地持续与新冠疫情鏖战,很多志愿者已经疲惫不堪。

专业医生力量是NR团队功不可没的一群人,而顶在前面、不辞辛苦的数百位志愿者坚守岗位,也通过“解忧服务站”,回应了各类个案、社区的物资求助。

凭借着如同“八爪鱼”一般的反应力和行动力,NR团队在“不可能”的道路中开辟“可能”,快速设置了多个组别,包括解决医疗求助的医疗组和关怀组、回应个案紧急需求的解忧服务站和行动组、回应社区需求的社区对接组、为广大上海群众提供专业指南的编撰组、文宣组、传播组……

从信息汇总及研判,到处理核实求助信息,再到提供医疗和心理服务,回应紧急物资需求,这些小组像延伸而出“触手”,应对着疫情下的急切需求。而组内一系列职责清晰的岗位有如“吸盘”,让所有志愿者的工作都有着力点。

为了增强NR团队在线下的执行能力,他们还与多家上海在地社会组织合作,包括真爱梦想基金会、恩派基金会,以及一些救援队等。这些社会力量,对于上海社区更加了解,能够获取到宝贵的物资,也能配合运送工作。

截至目前,NR团队启动响应以来,参与行动的志愿者超过1466人,全体志愿总时长达到了36900小时,这些惊人的时长还在增长,拯救生命的行动还在继续……

04

“暗室”里的合作者

作为NR团队内多个组的协调统筹,小刀的微信置顶了200多个群,忙的时候有7万多条消息未读。

小刀是上海海上搜救志愿者总队的心理行动队的负责人,多次参与人道主义应急救援工作。

自从加入上海战疫行动后,她每天要处理太多的信息,一边要回复医疗求助信息,另一边忙不迭地联络物资配送的事儿。“在启动之初,NR上海团队的志愿者基本是之前西安、吉林两次抗疫行动团队的整编,因此协作共识强,很快就展开了行动”,在流程管理中,主要有医疗以及个人求助两大处理链条,她尽力让团队间有条理地运行。

即便是经验十足的小刀,顶对“攥着一条条人命”的压力之时,也会紧张得喘不过气。

解忧服务站里的接线员很不容易,他们常常直面求助者的情绪,有时是长时间的失声痛哭,有时是绝望的焦虑,甚至还会有抱怨、斥责之声。

“我们的一个电话,就像情绪的阀门,也是一个信号——你们没被抛弃”,小刀说,在2020年武汉的时候,同样会有来自求助者的“骂声”,但在后来的回访中,他们会连连抱歉,解释当时绝望的处境。

电话里的求助者,电话外的志愿者,他们在这个特殊的时空相遇,情绪也像电流一样传导。小刀解释道,这些情绪、这种压力有时会造成志愿者的替代性创伤,还会唤醒志愿者原本内心创伤,“我们很在意志愿团队内部的危机干预”。

在NR团队内部,心理关怀组会用各种各样的方式,让志愿者们积累的负面情绪宣泄出来:每周六的内部心晴解忧会,大家会听取每一位成员的经历分享,互相充分沟通,调整工作状态;《同唱一首歌》的活动也有很多“同甘共苦”的伙伴一起参加;每个组里也会有“树洞”,随时随地可以倾吐心绪;另外目前《暖语见真心》系列讲座也正进行得如火如荼……

如果你仔细地看一下NCP生命支援团队的志愿者,他们多数都参与过这两年的线上救援响应,包括武汉疫情、河南水灾、西安疫情等,他们也多数都是年轻人。

灾害面前,越来越多人站了出来,他们承担起责任,创新做法。于是,各类求助平台、协作志愿行动在互联网上出现,一定程度上解决了燃眉之急。

“我认为,越来越多的线上救助团队出现,是一个很好的现象。与此同时,线上志愿者也要注意操作上的规范,遵守人道主义援助的原则。”小刀认为,“专业”是志愿者队伍必须坚守的。

作为专业的线上协作团队,NR并不仅仅是“点对点”地帮助别人。更能提供“点到面”的信息综合分析。这些“面”的信息能让决策者更好地对整体形势做出研判,更好地分配有限地物资,更有效地解决问题。

同时,专业的团队应该具有联动能力、协调能力和行动力。小刀看到,有些求助平台只有收集的端口,没有处理的能力,“每一个求助电话都承载着他们的希望,我们不能让这份沉甸甸的希望破灭”。

“我们在核实求助信息时,并不是简单地询问真或假。而是综合时间、环境、群体数量、居委会、街道等多方信息判断,弄清原委,先提供基础的解决方案,然后才会转接至下一层行动组”,小刀表示,这是一个思路磨练的过程,很多志愿者“新人”在师徒制的带领下,变得越来越成熟。

那么,志愿者之间如何达成“专业”的相互合作呢?

其实,专业的志愿者们每天都在重复地工作,会有点“枯燥”,甚至没有成就感。

小刀是小组之间的协调者,常常会从头到尾地“跟”完求助,“说实话,我是能看到结果和成效的人,能感受到被救助者的喜悦,这会给我很大激励,但是很多刚参加的志愿者是无法直接感受到的,他们有时会产生自我怀疑”。

专业的志愿者需要化解这种“自我怀疑”。记得一次响应复盘时,小刀对人力组的伙伴表达了敬佩,因为他们每天都在重复地进行大量招募工作,她说道——“人力组的伙伴站在了最前端,无法看到后面的结果,却依然在每一次响应都坚持到了最后,真令人敬佩。你们长时间在这个岗位上,会不会感到厌烦、焦虑或者无助?”

人力组的一位伙伴“无忧”,她回答得很专业——“完全不会,因为我知道最后团队的产出是什么,我知道后面的人也都像我一样坚守岗位。”

小刀对这个回答很感动。“信任感”,是让协作顺畅进行的硬通货。只有你足够信任后面的伙伴,信任他们能尽全力处理好每一个环节,能尽心对待每一个求助者,才会真正形成“合力”。

如果人人都想在救援中当“英雄”,其实会浪费很多时间——人的精力和时间是有限的,难以凭一己之力打通所有环节。而现有的救援体系很成熟、很完备,各个环节之间也很畅通,势必会更省力。

有时候这份志愿者的工作就像在“暗室”里一样,你必须相信、等待,最后才能冲洗出一张合意的美好图景。

“暗室”里通力合作,身边的彼此就是光芒。

(本文中的“杨光”为化名)

表情

表情

最热

最热