2022-03-23

2022-03-23

633

633“仅在一个地点就监测到上百种鸟的存在,极大丰富了当地的生物多样性研究!”说到布置在云南地区、用于监测当地鸟类的红外相机组,中科院昆明动物研究所鸟类组研究员杨晓君如此称赞道。

红外相机在野生动物领域有着重要应用。分析研究红外相机的照片,可以为野生动物的研究与保护提供重要数据参考。在作为研究员的杨晓君看来,红外相机效果很好,“尤其在种群多样性监测上立了大功”。

▲中国科学院昆明动物研究所研究人员在安放红外相机,进行鸟类监测(图源:中国科学院昆明动物研究所鸟类学组)

简单而言,红外相机是一个能够在无人在场的情况下,自动拍摄野生动物照片的系统。其核心部件是红外传感器,能够探测目标物体的红外辐射。早在20世纪90年代,我国就开始在云南省高黎贡山地区和台湾地区,使用红外相机研究野生动物的分布和活动模式。在2002年,红外相机在西南地区得到了进一步的普及。

近年来,红外相机的应用越来越广泛。据不完全统计,目前我国各地已经投入了近2万台红外相机,用于野生动物的研究与保护。

红外相机在野生动物研究上的应用

在野生动物研究领域,红外相机在获取一手数据、进行动物行为学研究等方面有着极为显著的作用。

我国有多个保护区通过红外相机进行野生动物本底资源调查。位于贵州的习水国家级自然保护区面积达到51911公顷。为了更好地监测野生动物,自2015年起,工作人员就在保护区内安装了125台红外相机。

红外相机待机时间久,夜间能见度高,投入工作后很快发挥了它的优势,五年来拍摄到许多珍稀的保护动物:正在啃食竹笋的二级保护动物小猕猴,把头探近镜头的梅花鹿……此外,摄像机还记录到了豪猪、松鼠、果子狸以及野生禽类。

▲被红外相机拍摄到的梅花鹿和猕猴(图源:习水保护区长嵌沟管理站工作人员)

"一般三四个月的时间,我们就要把这些相机取回来,观看里面的视频和照片,看录下了什么野生动物。从2015年起至今,这些红外相机已录下10 万多个视频了,有效率占到了40%。" 一位保护区管理局的监测人员如此说道。

红外相机所记录的这些珍贵数据,为习水县的多次物种统计做出了巨大的贡献。工作人员不仅归纳了之前未被发觉的种类,还因此观察到许多特级保护动物的踪迹,其中包括9种国家一级保护动物,47种国家二级保护动物等。

而在种群数量统计上,红外相机同样发挥了不可替代的作用。2016年,位于云南西双版纳尚勇子保护区内的27个红外相机曾在4个月内拍摄到了1944张亚洲象照片。工作人员通过个体识别,最终估算出该保护区内亚洲象的最小种群数量为69头,极大地帮助了亚洲象保护行动的进行。

除了获取与野生动物相关的一手数据,红外相机也被广泛应用于动物行为学研究。比如,对国家一级保护动物野骆驼集群行为的诸多研究,就是借由红外相机进行的。

野骆驼平时行为生性机警,且栖息于远离人迹、自然条件极端恶劣的荒漠、半荒漠地区,其种群动态和行为生态学研究一直较为缺乏。在2012年10月至2013年9月期间,研究人员在位于库姆塔格沙漠地区的11个水源地分别布设了红外相机,共记录野骆驼281群745峰,并借此确认了其更易形成较大集群的时间和地点。

尽管红外相机仍存在一定的局限性,如难以对野骆驼群体进行全方位观测等,但与传统基于野外调查的方法相比,无论是经济上还是实用性方面,其无疑都为动物行为学研究提供了新的手段。

红外相机在野生动物保护上的应用

在野生动物保护领域,红外相机则发挥着更加广泛的作用。

在我国大量自然保护区内,红外相机经常被用于帮助管理及评估保护地成效。2017至2018年,陕西青木川自然保护区就曾借助红外相机的帮助,来评估其脊椎动物的保护成效。

当地调查结果表明,青木川自然保护区现已记录野生脊椎动物342种,其中包括10种国家一级保护动物,如大熊猫,金丝猴,羚牛等;与2002年保护区建立初期相比,野生脊椎动物数量足足增加了83种。这样的数据变化也同时反映了保护区内栖息地适宜性和区域完整性显著增强,足以说明该保护地取得了非常好的成效。

而在自然保护区外,红外相机还在被用于缓解近年来受到越来越多关注的人象冲突问题。

由于对野生动物保护的重视,我国野生亚洲象数量已经从1980年的170头提升至目前的300头左右。然而,因为人口增加、保护区碎片化等原因,亚洲象的生存空间面临巨大挑战。人象活动空间高度重叠,二者冲突时有发生。

人象冲突对当地村民的人身安全造成了较大的威胁。据西双版纳州林业局统计,1991年至2020年,野象肇事共导致了近76万人受灾,其中33人死亡。“大象经常半夜到村里来,身上痒了就在墙上蹭,吓得人大气都不敢喘。”村民李忠诚说道。

同时,频繁出没的野象也造成了很大经济损失。“种不种都一样!庄稼成熟了野象就来全部吃光,我们还要贴人工费、种子费。”西双版纳曼燕村村民王洪兵反映。

为了能够预知大象行踪、提前进行防范,当地亚洲象监测员以前常常通过人力进行大规模搜寻。然而,这样的方式不仅耗时长、效率低,过程中还常常面临危险。那么,到底如何才能更好地保护村民安全呢?红外相机预警系统成为了解决方案之一。

2019年,西双版纳就已经在保护区及周边地区投资安装了21套由太阳能供电的野象预警系统,包括约600台红外相机、177个24小时不间断的独立广播设备等。其原理并不复杂:如果一台相机拍摄到了大象行踪,就会将信息传输回系统中,进行分析、跟踪和排查,如果确认为野象出没,系统便会自动将预警信息发布到手机app中,并通过附近居民区的“大喇叭”同步进行播放,提醒村民注意防范。

整体而言,红外相机预警系统起到了非常不错的效果。据统计,红外相机拍摄到亚洲象后的有效预警率超过80%,误报率仅为0.33%。李超是西双版纳曼庄村的一名亚洲象监测员,曾多次在巡山的时候遇到亚洲象。自从安装了预警平台后,李超表示,“感觉更方便了。所有的亚洲象监测员还有周边的很多村民的手机都下载了这个APP,每天可以轻松获悉亚洲象的活动情况。”

应用红外相机的挑战与未来之路

尽管红外相机在野生动物领域应用广泛,但是其应用仍然面临很多挑战。

气候是其中的主要问题之一。湿气常常会影响相机灵敏度。所以,在降雨,雾气,大风等气候下,红外相机都可能受到影响,甚至被破坏。对此,研究员会用胶水、胶带等密封相机,或用二氧化硅吸收水分来保持相机干燥;有时也会选择将相机布置在高处,避免淹水。

此外,高温也会导致红外相机无法准确检测到野生动物。一个2013年的研究发现,阳光直射会使相机镜头和环境温度都升高,影响红外传感器的工作,使相机拍摄准确率下降。

而用于缓解人象冲突的红外相机预警系统也面临造价过高的问题。在西双版纳所安装的预警系统投资近3000万,其中不仅包括硬件设施成本,还包括预警系统网络建设、大量工作人员的薪资等等。曾任国际爱护动物基金会(IFAW)西双版纳亚洲象保护项目主管的赵怀东老师介绍道,红外相机预警系统让预警效率与准确率有了极大提升,但这并不意味着一线保护工作人员投入的减少。首先,预警系统需要进行定期维护与调试;其次,一旦预警发出后,监测人员不仅需要用无人机等设备确认更精准的象群信息,还要及时前往相关村寨,协助当地进行防范宣传和安全管理。

“亚洲象保护是一个非常非常繁复的工作。”赵怀东老师表示。而这一切的努力,都是为了最大程度的保护人民群众生命安全。

▲安装在野外的红外相机(图源:人民网)

而另一方面,红外相机还面临着被损坏或者盗窃的风险。

首先,野生动物就有可能对红外相机造成破坏。赵怀东老师介绍道,大象是一种很有好奇心的动物,看到不熟悉的东西可能会把玩。不过预防这类问题较为简单:只要将相机安置在3.5米以上的树干上,大象就不容易够到了。

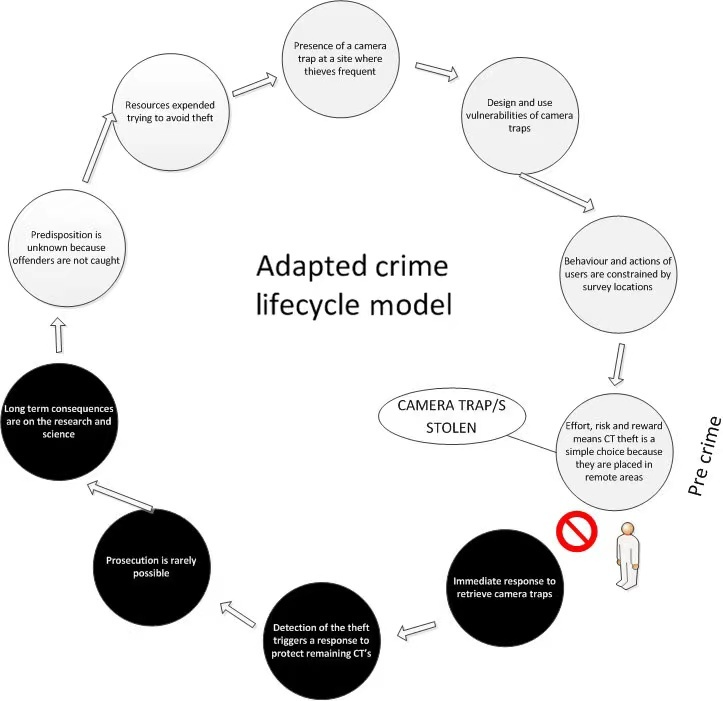

其次,红外相机还面临被人为盗窃、破坏的风险。这种行为对野生动物保护工作影响巨大,会造成数据丢失、工作人员不得不调整研究方法等。据一项对409名研究人员的调查统计,2010年到2015年间,盗窃问题所造成的经济损失超过两百万美元。

为了降低这一风险,工作人员尝试了多种方式,如伪装,加固,立告示牌等。但实践证明,让当地居民了解相机的重要性、并配合保护相机,是目前公认最有效的方法。

在国内,赵怀东老师表示,在过去用于野象监测的红外相机没有如此先进、需要逐个读取数据的时候,相机丢失情况非常严重。而近期随着管理加强,当地也居民意识到了相机的用处,情况便得到了缓解。

▲相关研究显示,红外相机盗窃循环。相机极容易被盗窃,且往往难以追究责任,对科学研究有长期影响(图源:生态与保护中的遥感应用)

尽管如此,在未来,不管是在野生动物的研究还是保护上,红外相机仍然大有可为。

比如,在缓解人象冲突问题上,更多人正在尝试提升红外相机的识别系统。目前,西双版纳的预警系统已经可以做到“象脸识别“,但具体哪头象还需要人工确认。如果相关技术能够得以发展,那么亚洲象监测员就可以通过确认野象所属象群大小、被拍摄象是不是“惯犯“等方式,第一时间调整防范方法。

借助红外相机等科技设备,将有越来越多与野生动物有关的工作得以更加顺畅的进行。为了更好地监测野生动物活动等情况,位于江西省的桃红岭梅花鹿自然保护区也安装了140余台红外相机。“基本上有野外动物出现时,我们都可以监控到,大大提高了我们见到野生动物的概率。”保护区上十岭保护站副站长林忠华表示,“通过这些具体措施的实施,现在的保护区已经成为野生动物繁衍生息的乐园。”

参考文献

1.https://necoopunit.unl.edu/downloads/Publications/Joseph%20TJ%20Fontaine%20publ/Madsen2020weather.pdf

2. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rse2.106

3. https://www.researchgate.net/publication/259108454_Influence_of_environmental_factors_on_infrared_eye_temperature_measurement_in_cattle

4. https://www.asesg.org/PDFfiles/2014/Gajah%2040/40-03-Vidya.pdf

5. https://wap.xinmin.cn/content/31979450.html?cantowap=yes

6. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rse2.96

7.https://news.mongabay.com/2019/02/a-snapshot-of-camera-traps-reveals-user-frustrations-and-hopes/

8. http://yn.people.com.cn/n2/2021/0812/c378439-34863813.html

9. https://mo.mbd.baidu.com/r/AIaB5QRBOo?f=cp&u=6cbbbe64f4c8f2a3

10. https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/5/412810.shtm

11.https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=bed2834ba69fad811c0b3537b9c2ea7c

12.https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=14853814a443cf0f9c5a810cdf68eb79&site=xueshu_se

13.https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=192y06h0qy630p70ky4c0xs0gn060813&site=xueshu_se

14.https://cn.bing.com/search?q=the+accuracy+of+infrared+camera&ensearch=1&FORM=BESBTP

15. https://wenku.baidu.com/view/d190b33111a6f524ccbff121dd36a32d7375c7f5.html

16. http://k.sina.com.cn/article_2275345674_879f050a04000yb2f.html

17.https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E8%B1%A1/518517?fr=aladdin

18. http://yn.people.com.cn/n2/2021/0812/c378439-34863813.html

19. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rse2.96

20. https://m.thepaper.cn/baijiahao_7023264

作者:康贝博,骆知微,金子安,邵嘉赫,陈亦越(排名不分先后)

表情

表情

最热

最热