2022-03-22

2022-03-22

300

300CDR的使命是,“服务中国资助者,探索有效公益,推动社会问题解决”,这是一个层层递进的使命描述。

如果你要问我,过去几年,中国资助者是变多了还是变少了,我可以比较有把握地说,变多了,中国民间公益组织的资金环境,整体来说是变好了,而不是变差了。

如果你要问我,过去几年,中国公益是更有效了还是更无效了,我就没有那么大的把握了,如果一定要说,我没感知到,中国公益的有效性有显著进步。

如果你要问我,过去几年,中国发现和解决社会问题的能力是变强了还是变弱了,我就更没有把握了,更甚至,我偏向悲观的看法,因为现在公开地提出和讨论社会问题,似乎越来越困难了。

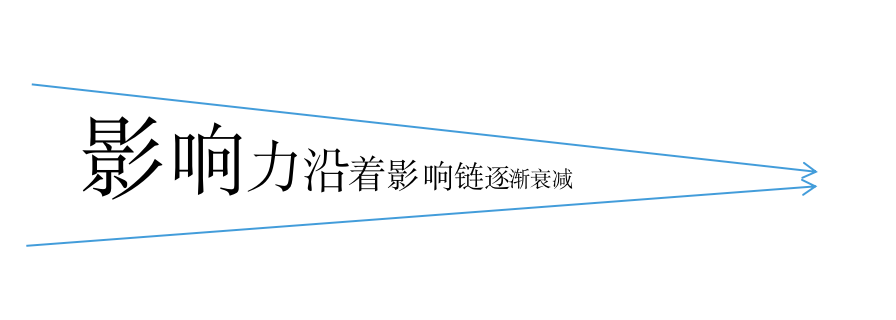

上述这种现象,是一种典型的“衰减效应”,随着影响链的延伸,效果逐渐衰减。

这就是我们为什么从2020年开始思考业务重构的原因。我们要认真地体会,业务与使命的关系,直到有一天找到打通影响链、减少衰减效应的办法。业务重构的过程可能还需要两三年、四五年。希望我们能有这份毅力、这份耐力,坚持到答案来临的时刻。

现在,让我们多体会一点CDR使命的中间层次,有效公益,尤其是多体会一点,大家在追求有效公益的路上到底遇到了哪些困难。

如果条件允许,我相信所有公益的相关人员,捐赠人、执行人,都愿意做有效公益,谁不想捐了钱、做了事,能对他人、对社会创造点价值呢?

但是,落在具体情境之中,会有很多现实的困难,让人们放弃了对有效公益的追求。

情景一:不能追问有效性

有些项目,有些募捐,我们是不能追问效果的。在某些劝募人面前,捐赠人可能非常弱势。劝募人开口,捐赠人想拒绝,需要极大的勇气。对于有些项目来说,捐赠之前,你不好要项目计划书,捐赠之后,你不好问资金去向、项目进展、项目效果。在某些情境下,连公益的自愿性都很难保障,就更别提有效性了。

情景二:不愿多想有效性

有时候,面对弱势群体,我们会产生一种豪气干云的慷慨,觉得自己能给他们带来巨大的改变,送精美的图书、盖漂亮的村庄,建现代化的教室,装上高科技的电子设备,连上最快的网络。至于这些硬件设备运行需要什么样的条件,当地是否有人能够持续维护和运营,维护运营是不是需要支持,这些问题是不愿多想的。因为一旦想了,那种做公益帮助他人的美好感觉可能就没有了。

情景三:无力追求更有效

有时候,我们知道我们做的事情,效果很一般。但是,如果想要更好的效果,需要付出更多的努力。不仅是捐赠更多的钱,还要学习更多的知识,要弄明白问题的原因,要去找更好的办法,说不定还要投入更多的时间,日复一日、年复一年的服务、陪伴、赋能。所以,尽到有限责任就可以了,效果一般就一般,总比没有好。

情景四:刨根究底,很难对付

有时候,我们也愿意付出努力,追求有效公益的,但是经常面对穷追猛打、刨根究底地追问:

你给服务对象带来了什么变化?

你怎么证明这个效果是你带来的?

你的这些效果可持续吗?如果你离开,服务对象的状况能持续吗?

你的这些做法可复制吗?只在一个地方有效,只有你做有效,换个地方,换个人就不行了?

即便有效,成本效益如何?经济上划算吗?

和其它项目相比,你的项目是最具成本效益的吗?

这些问题有的时候能促人思考,有的时候也非常令人烦恼。于是乎,“干就对了”,“做就好了”,你再问,我不追求有效公益,可以了吧?

情景五:领导喜欢浮华的繁荣

公益的有效性实在是太难以证明了,所以我们用其它的方式来显示成绩。比如办一场大会,来者云集,比如获得了什么大奖,受到领导人的接见;比如媒体的广泛报道,捐赠额的暴增等等。大场面能给人一种很有影响力的错觉。那些追求真实改变的默默耕耘的人,就显得十分苍白无华。如果出资人、理事会喜欢这些繁荣,对后者更是一种打击。

什么是有效公益?为什么人们不有效公益?怎么能有效公益?有没有适用于大多数公益人的方法?这些问题,今天开个头,以后继续思考。

表情

表情

最热

最热