2021-12-17

2021-12-17

291

291随着《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》的出台和慈善资产的持续增长,慈善领域掀起了开展多元化投资活动的热潮。大部分基金会在尝试相对高收益的项目时尤为关注投资项目的安全性,特别是常见的外部增信措施——担保。

其中,保证制度占据了担保制度的半壁江山。保证人的经营情况、担保能力往往是投资人考虑的首要问题。

但是《民法典》及《担保解释》对保证制度做出大幅革新,部分条款修订后对债权人或者投资人不利,如果不顺势而变,则项目的保证可能无效,进而导致投资资金遭受巨额损失。今天我们就来聊聊保证的几大变化。

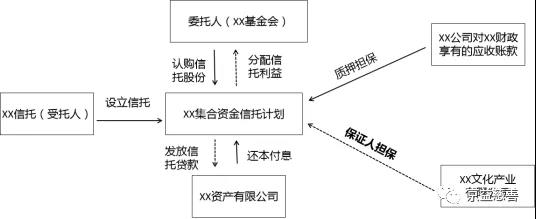

图 常见的投资架构

一、关于保证方式和保证期间的变化

根据原有法律规定,保证方式如果没有约定或者约定不明的,推定为连带保证,也即是说如果债务人不偿还借款,债权人可以直接向保证人追偿。但是根据《民法典》的规定,上述情况下推定为一般保证,意味着债权人必须先起诉债务人,等到执行债务人财产以后,才可以就仍没有获得清偿的部分向保证人主张责任。

此外,根据原有法律规定,保证期间如果没有约定或者约定不明的,例如约定为“自主债务履行期限届满之日开始起算,一直到债务人将借款本息还清之日止。”推定保证期间为两年;而根据新规,则推定为六个月。保证期间就是保证人承担保证责任的期间,连带责任保证的情况下如果没有在保证期间内向保证人主张权利,则保证人将不承担保证责任。

一般而言,投资项目保证人签订的《保证合同》都会明确约定上述事项,但笔者见过强势的保证人自己出具《保证函》且不同意任何修改的情形。此类情形中,尤其要注意保证方式和保证期间是否注明,避免对债权人和投资人造成不利影响。

小结:保证方式如果没有约定或者约定不明的,由过去的推定为连带保证改为推定为一般保证,保证期间如果没有约定或者约定不明的,则由过去的推定为两年改为推定为六个月。上述转变更注重保护保证人的权利,而不保护在权利上睡大觉的人。

二、关于公司对外担保的效力问题

公司违规对外担保的效力问题在理论界和实务界争议一直很大。如果公司没有做出对外担保决议,而公司法人对外签署了《保证合同》,或者私刻假章、伪造决议签订了《保证合同》,《保证合同》是否仍然有效并不统一。

这一乱象产生的根源为《公司法》第十六条,争议点为究竟是强制性规范说还是管理性规范说。简单来说,就是虽然明确规定了公司对外担保的法定程序,并没有明确规定违反这一程序就必然导致合同无效。笔者曾经选取2006年到2015年审结的455件未经法定程序对外担保的案件,其中判决担保有效的占50.2%,判决无效的占49.8%。

而此次新规转变了赛道,不再去争论强制性规范还是管理性规范,转而去看债权人是否善意,而债权人善意的标准在于是否对决议等进行了合理审查。此处的合理审查即尽到了应尽的注意义务,例如根据《公司法》十六条的规定,区分了关联担保和非关联担保,审查了决议机关和表决程序等。在债权人已经合理审查了公司决议、章程等文件的情况下,即使法定代表人私刻盗刻印章签订的《保证合同》依然有效,公司仍然要承担保证责任。

此变化界定了责任边界,对于投资人更有利。但是债权人审查义务变成了硬性要求,直接决定了担保是否有效,投资人应予以关注。

小结:新规强化了债权人的审查义务,必须要审查公司决议等才认定为善意,如果债权人是善意,即使是公司违规对外担保也会认定为担保有效。

三、特殊情形对外担保程序的效力

此次《担保解释》规定了几种对外担保的特殊情形,一是上市公司,上市公司对外提供担保,保证人必须审查其公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,即担保公告。如果没有发布担保公告,即使审查了决议等文件,上市公司对外担保依然无效,而且不仅不需要承担保证责任,还无需承担赔偿责任。

二是规定了四种无需审查公司决议的情况,即金融机构开立保函或者担保公司提供担保;公司为其全资子公司开展经营活动提供担保;担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上对担保事项有表决权的股东签字同意。上市公司对外提供担保,不适用上述第二项、第三项的规定。上述规定进一步细化了特殊情形下的审查义务,不尽职则有可能导致无效。

小结:上市公司必须审查对外担保公告,四类公司无需审查公司决议。上述规定进一步细化了特殊情形下的审查义务,不尽职则有可能导致无效。

四、小结

近年来经济下行时期,我们看到保证人通过各种手段意图脱保,比如刑事报案、起诉债权人等等。某种意义上而言,保证是一种纯粹利他的行为,上述行为有其现实产生的土壤。我们能做到的,可能就是先确保严格履行了法定义务,让保证有效,走好投资保值的第一步。

表情

表情

最热

最热