2021-12-13

2021-12-13

458

458【编者按】:

2021年10月,乐施会(香港)北京办事处与发展简报共同举办了线上【工伤职工社会康复与再就业研讨会】。希望与法律、社会学领域的专家学者,助残公益组织代表及企业社会责任的嘉宾,共同探讨如何促进工伤职工的社会康复与再就业状况的改善。谈到融合就业与企业合作,最绕不开的关键要素就是企业。因为企业提供就业机会,接纳就业人员,作为最大的经济主体,企业怎么想?怎么与企业合作?在合作中遇到问题怎么解决?想必是残障融合就业中面临最多的挑战,但比起问题本身我们更关心解决方案。

本次研讨会邀请到国际劳工组织全球商业与残障网络中国分支秘书长、融易咨询CEO周海滨先生,请他分享企业残障融合就业中有哪些成功要素?本文由嘉宾现场分享整理成文,经本人确认同意后对外发布。

此篇属于【工伤职工社会康复与再就业研讨会】分享系列。

特邀嘉宾:国际劳工组织全球商业与残障网络中国分支秘书长、融易咨询CEO周海滨

融合的商业 = 融合的社会

2016年,带着让企业残障融合更容易、更简单的初心,我们创立了融易咨询。这家社会企业的定位是成为企业和残障人士融合就业的桥梁。

当然,促使我做企业残障融合还有另外一个背景。早在2010年,国际劳工组织在全球雇主协会39家跨国公司的推动下,成立了全球商业与残障网络简称GBDN,这些欧洲企业共同的目标是推动残障人士再就业。2018年7月,中国企业联合会、中国残联几方合力促成了GBDN的中国分支,由我担任中国分支秘书长。实践中,我们发现很多发展中国家的残障就业工作,不见得比发达国家差。因为,在融合就业这个领域,经济条件是一方面,更多的是意识层面是否接纳。

关于怎样看待工伤再就业者的能力,如何消除企业接纳残障人士的顾虑?一个很重要的切入点,就是把残障人士看作企业人力资源价值的一部分。

那么,如何正确看待工伤职业康复的人力资源价值?从孤立到融合,残障人士走过了三个不同的阶段:残废、残疾、残障。如果大家可以平等看待残障人士,他们的心灵创伤就不会影响个人价值和尊严。然而,现实中由于对这个群体的隔离产生不了解,由不了解进而产生恐惧。从不了解到隔离教育、隔离就业,残障人士内在自卑感叠加外在歧视,使他们渐渐不愿意进入主流工作场所。

所以,对于残障人士隔离和歧视的怪圈,可以应用到跟企业沟通过程中,破解企业恐惧促进融合非常重要的方法论。不管是工伤的社会康复、职业康复还是融合就业,最关键的是消除社会障碍。这种障碍来自于多方面,比如沟通障碍、物理障碍、制度障碍,环境软系统障碍,其中最大的障碍,就是认为伤友不能回到工作岗位。事实上,只要消除出行、环境、态度、系统的障碍,残障人士跟普通人一样具有人力资源价值。

企业残障融合成功的三个要素

众所周知,在政府主导、社会公益组织与市场力量相结合,共同推进残障融合的大环境下,企业长期以来,在为残障群体提供就业、医疗、教育、无障碍环境等方面发挥作用。因此,企业对于残障融合议题的理解和实践,是解决残障就业和社会融入的重要保障。

那么,如何帮助工伤残障人士回到工作岗位?有三个关键要素或许能给大家一点启发。

第一:公司决策者的决心。

如果企业一把手决意推动残障融合,就很容易在企业内部从上到下落地执行。

例如美国福特汽车公司;早在1920年,福特汽车在美国一共3万员工,其中就有9000位是残障人士。在创始之初,福特汽车公司就是全球领先的残障融合就业企业。

美国19世纪上半叶,在芝加哥、底特律等地区曾出现大量铁路工人、矿工、汽车工人致残现象。有数据统计,在1920年左右,福特汽车每月就有16个人,在工作中手指致残发生意外伤害。有段时间,福特公司收到500份求职简历中,只有45人没有任何身体、心理损伤。当时美国的主流社会认为,企业发展主要是为了盈利,没有多少企业家愿意关注这个群体,以及他们是否能给企业创造价值。

但是,亨利·福特先生不这么想,他认为,如果给退伍军人、工伤残障人士提供工作机会,他们能创造比普通人更多的经济效益。原来福特公司有一个储藏室,两名普通员工做收货员,后来增加一名视障员工。这名视障员工在不到两个月的时间,除了完成自己的工作,还额外完成了另外两个人的工作,一个盲人最后做了三个人的工作。

这个事例让福特先生更加坚信残障群体的价值。他不断告诉别人,“千万不要以为残障人士在能力上弱于普通人,一旦你找到他发挥作用的点,一定会成为给企业贡献价值的员工。”

于是,福特公司设立了“社会学部”、“医疗部”和“职业部”三个新部门,负责残障融合工作。这三个部门对公司的岗位进行分类,重新评估每个岗位需要用到的是上肢、下肢、视力还是听力等等,然后根据残障人士所擅长或可以实现的功能重新整理岗位,一共重整出9000多个工作岗位。随后这些岗位都用来满足残障人士就业,大家很好奇三分之一的员工是残障人士,却并不影响福特的效率。

不过,福特公司的残障融合就业在当时的美国也绝对是特例。这完全取决于亨利·福特本人作为企业最高决策者,看到这个群体的价值后,做出的一种更加包容和人性化的商业价值选择。

当然,在国内也有类似案例。2010年,湖南安邦制药股份有限公司董事长陈飞豹带领团队收购了一家长沙的福利企业,当时,这家企业有26位残障人士,主要为听力障碍。公司收购接管后,股东管理层认为这些残障员工工作效率会比较低,应该被辞退,彼时该公司的董事长陈飞豹从未接触过残障员工。

有一次,他问一位听障的员工为什么加班,得到了这样的回答:“我能够获得这样的工作机会非常不容易,我不想因为我手头的工作没有做好,让别人认为我们工作效率很低,能力不够。”陈飞豹听完员工这番话以后触动很大,他表示:“他们是很单纯的群体,只要对他们友善,他们必定给予更多回报。他们待人的友爱、热爱生活、对工作认真以及奋斗精神让非障碍员工敬佩并且得到激励与启发。”

因此,他说服其他股东,不仅要留下这26位残障人士,还尝试开放更多适合残障员工的职位。从2010年开始到现在11年过去了,该公司目前已经有200位残障员工。可见,企业决策者的决心对企业残障融合起到巨大推动作用。

第二:关键推动者、员工资源小组。

推动企业融合就业的核心,是在企业内部找到推动项目执行的中层人员。关键的推动者、决策者,包括员工资源小组。项目的落成,往往需要一个能连接上下部门的人去推动。

伟创力在2015年开始做残障项目,当时只有13位轻度肢体障碍的员工。刚开始就由公司企业社会环境责任部,联合其他核心业务部门成立了无障碍工作小组,三个月开一次会,专门解决残障融合中的各种问题。伟创力在推动融合就业中,从2015年项目启动到2017年的残障实习生计划,后来参与推动残障招聘,2018年开始做无障碍流程操作并推动残障平等意识周。直到现在,最高峰的时候公司有550位残障员工。

尤其在实习生计划中,邀请公司员工去广州残疾人英语培训中“残培”、“麦子烘焙”访问,邀请心智障碍者、视障员工去实习,无疑无障碍工作小组都发挥了关键推动作用。

另外一个案例是欧莱雅。作为一家跨国公司,欧莱雅成立了有企业CEO参与的多元化委员会,凡是经理层以上的员工,都需要接受残障平等意识和多元文化培训,各个部门也有协调员在多元化委员会里承担相应的落地工作。

欧莱雅多元化委员会一直积极推动符合企业自身价值的残障融合项目落地。例如:欧莱雅与京东合作,通过“包容美力”计划,在京东平台雇佣残障客服,服务欧莱雅的产品。目前,已经有近三百位残障员工在承担客服工作。欧莱雅电商中心也有大量残障融合就业的成功,这一结果,多元化委员会的推动功不可没。

第三:与社会、残障组织合作。

雅高酒店旗下的上海海神诺富特大酒店,从2005年开始就与残联合作,2013年成为残联指定的“残疾人见习基地”。他们每年会培训30位左右的心智障碍者做房间的客服工作,这些人员毕业后,也可以选择到其他酒店工作。

上海海神诺富特大酒店先后培养了超过300位的残障青年在酒店从事洗衣、西餐、管家、制服房、面点、员工食堂等服务工作。残联提供资源,包括资金、人才推荐以及特殊学校支持,酒店与他们通过合力培养企业需要的人才。因此周先生认为,企业与社会组织的合作是非常重要的。

星巴克也是大家非常熟悉的品牌。星巴克与广东省聋协紧密合作,为企业推荐残障员工、为星巴克的客户做手语的文化培训。星巴克计划与“北京融爱融乐”合作,为心智障碍者提供职业培训,最终会有200位残障人士获得工作岗位。星巴克在广州开放了中国第一个手语文化主题门店,然后推广到杭州、成都、上海、北京等地。为促成手语文化主题门店的落地,星巴克联合了许多社会组织的资源,并积极与地方残联和残疾人协会的合作。星巴克的案例启发我们企业和社会组织合作是非常有必要。

评估企业残障融合度六大模块

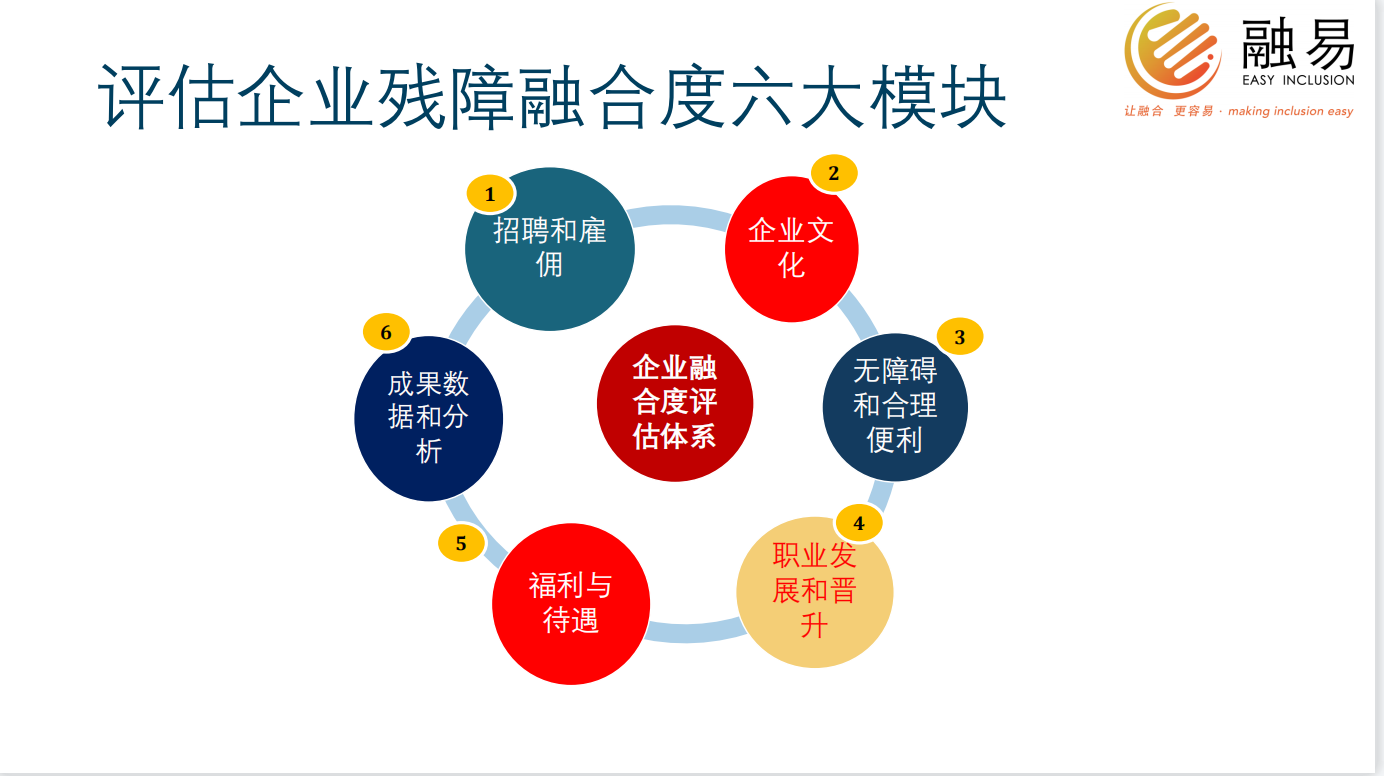

在推动残障融合的过程中,除了以上三个方面成功的因素,还有其他非常重要的方面值得关注。在实践中,评估企业残障融合度有六个指标:招聘和雇佣;企业文化;无障碍和合理便利;职业发展和晋升;福利与待遇;成果和数据分析;这六个方面可以评估企业如何提升残障融合度,目的是让企业在雇佣残障人士前做好各项准备。

表情

表情

最热

最热