2021-12-07

2021-12-07

118

118

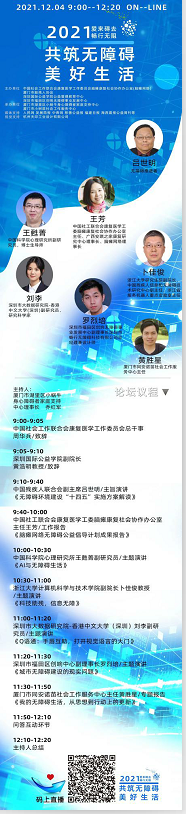

12月4日,“爱来碍去-共筑无障碍美好生活”论坛在线上举办,同期启动的还有2021年第三届脑瘫网络无障碍公益倡导计划。来自北京、深圳、杭州、厦门等地的全国脑瘫网络成员单位及各界公益人士1300多人在线参会,与会嘉宾与资深专家,围绕我国无障碍建设的法制建设、政策进步、科技创新、公益引领等热点问题展开深度交流。

无障碍环境建设是保障每个社会成员方便自主出行,参与社会交流,享受美好生活的必要条件,特别是老年人、残障人士、伤病人等有特殊需求群体融合共享社会生活的重要前提,这也是基本人权保障、社会文明进步的重要标志。但是,由于多种因素制约,我国无障碍环境建设仍存在较多困难和薄弱环节。

据主办方介绍,为持续引导全社会共同关注无障碍问题,协力推动社会无障碍环境建设,搭建特需群体社会支持体系,在中国社工联合会康复医学工委指导支持下,脑瘫康复社会协作办公室(脑瘫网络)自2019年开始连续实施年度无障碍公益倡导计划,每年均在“国际残疾人日”期间组织主题活动。2021年根据疫情防控形势和政策要求,取消了跨地区、聚集性线下活动,特以在线会议形式开展学习交流。本次在线论坛由脑瘫网络联合厦门市肢残人协会、深圳国际公益学院公益管理教育中心、深圳市福田区创响无障碍事业发展中心共同举办,由厦门市湖里区小蜗牛身心障碍者家庭支持中心、厦门市小树苗社会工作服务中心承办。

解读《无障碍环境建设“十四五”实施方案》

来自中国社会工作联合会康复医学工作委员会总干事周华兵指出,我国无障碍环境建设不平衡不充分不系统特征明显,与人民群众日益增长的无障碍环境需求仍有较大差距。当前,不仅各类残疾人总数已达8500万,并且老龄化日益加剧,60岁以上老年人已达2.6亿,失能、半失能老年人超过4400万,全面推进无障碍环境建设已十分迫切。

深圳国际公益学院副院长黄浩明教授现场介绍了学院近年来在创新社会公益服务领域的发展规划和经典案例,表示愿意携手推进无障碍建设领域更多创新服务并支持孵化公益项目。

会议特别邀请了中国残疾人联合会副主席吕世明做《无障碍环境建设“十四五”实施方案解读》主旨演讲。作为我国无障碍建设事业重要的倡导者、推动者、见证者,他从两个依据、五大部分、六个主要指标、七项政策及标准、十二项行动指南等几个维度对《无障碍环境建设十四五实施方案》做了全面的解读;并对国家市场监管总局、中国残联刚刚于12月3日发布的《关于推进无障碍环境认证工作的指导意见》做了概要介绍,高度评价意见的出台对于加快无障碍建设标准化、规范化的重大意义。

他指出,无障碍设施就像人的毛细血管遍布全身,是马前卒,是四梁八柱,是社会发展的基础和条件;无障碍环境建设是全社会的共识、共愿、共享,是人人所期、所求、所盼。希望通过顶层设计、专家、学者、社会组织等社会各界鼎力相助,发挥科技力量,共同寻找一条具有中国特色的无障碍环境建设之路。并且,无障碍环境建设不能是上头雷声大、下面雨点小,急切需要的是真正取得实质性改善。

发布《脑瘫网络无障碍公益倡导计划成果报告》

脑瘫网络年度无障碍公益倡导计划自2019年启动后,每年都会在“国际残疾人日”前后开展专项问卷调查,中国社工联合会康复医学工委脑瘫康复社会协作办公室主任、脑瘫网络理事长王芳专门做了《脑瘫网络无障碍公益倡导计划成果报告》。

前两届脑瘫网络无障碍公益倡导计划,主要依托分布在全国18个省市区的20多个城市的30多家成员机构,联动相关基金会、志愿组织等500多家公益伙伴。紧紧围绕城市环境和公共出行,以及社区、家庭无障碍状况等焦点问题,连续组织城市残健融合、出行体验、问卷调查、科普宣传等多种活动,征集公众对于改善和提升无障碍水平的意见和建议。初步统计每年均有近千个残障家庭参与实际体验活动,超过2万人直接通过线下活动或在线调查提交问卷意见,综合影响人数超过20万。

根据2019、2020年所收集的20561份有效问卷的调查结果,反映出在无障碍环境建设中的主要问题包括:公众对于无障碍设施建设标准和政策法规的知晓度偏低、无障碍设施不合理、不规范、严重不足,以及被占用、闲置严重等。同时,根据调查分析提出六大方面建议,包括:普及理念和法规、加大资金投入、清理法规及标准、加强监督考核、鼓励和扶持社会组织开展专业服务、典型经验总结与推广等。据主办方介绍,今年的第三届脑瘫网络无障碍公益倡导计划将继续开展问卷调查,同时引导成员机构根据属地疫情防控情况,灵活开展线下人文景观体验打卡活动。

科技破解“无障碍”空间巨大

在新时代科技助力无障碍生活的主题环节,各位专家带来的产品和服务资讯更是令人脑洞大开。中国科学院心理研究所王甦菁副研究员带来的“AI与无障碍生活”,是一台基于情感交互的脑瘫康复机器人,面向精神健康检测的表情,基于SLAM(自我定位与环境画图)的电动轮椅交互、耳势交互等新型辅助技术。让我们对通过技术减少不平等和障碍的前景充满憧憬,残障人士共享美好生活指日可待!

浙江大学研究生院副院长、中国残疾人信息及无障碍技术研究中心副主任、浙江省服务机器人重点实验室主任卜佳俊教授针对“科技助残,信息无障”,带给与会者一场听、视觉盛宴,浸入式意念3D控制机械手、智能家居体验馆、智能助盲眼睛等等成果,引发大家对科技助残美好未来的无限想象。

深圳市大数据研究院、香港中文大学(深圳)刘李副研究员带来的“Q语通:手唇互助,打开视觉语言的大门”,是一项新的不同于手语的沟通方式---Q语通,对比研究表明学会手语需要几年时间,而学会Q语通只需要20小时,对于破解相关障碍人士的社会沟通交流难关大有裨益,且应用空间巨大。

城市无障碍建设还在路上

对于无障碍建设的监督评估工作,深圳市福田区创响中心副理事长罗烈培先生结合实务做了“城市无障碍建设的现实问题”主题演讲。通过在深圳5880个点位的督察数据分析,他认为无障碍设施建设的现状主要有无障碍设施不健全、不规范,主要原因在于意识不到位,存在重建设轻管理、重形式轻内容等问题。并从职业角度呼吁,无障碍建设永远在路上,更要在心里。

厦门市同安诺苗社会工作服务中心主任黄胜星,以轮椅出行者的亲身经历,做了“我的无障碍生活,从思想到行动上的更新”的主题演讲。带大家体验了他在居家、出行中遇到的观念和环境障碍,并提了改善的建议。并结合个人特殊人生经历分享生命感悟,他说:“我坐的飞机比公交车还多”。真实反映出很多地方在城市公交无障碍出行方面,还存在诸多短板,让人深切认识到,特需人士要过上无障碍美好生活还有漫长的路要走。

无障碍设施建设问题,是一个国家和社会文明的标志,连续几年的政府工作报告中都指出了要加快无障碍环境建设。无障碍是人人享有高品质生活的基础,无障碍环境建设也需要全社会的共同努力。对照《无障碍环境建设“十四五”实施方案》明确的目标任务,只要政学产研用媒等各界协同发力,不断完善特需群体社会支持体系,身心障碍者等特需人士共享无障碍美好生活的愿景就能早日实现。

表情

表情

最热

最热