2021-10-14

2021-10-14

222

222

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)已于2021年10月11日在中国昆明召开,第二阶段会议将于2022年上半年继续在昆明举行。

中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一,以物种拥有数目及其特有程度为评定标准,对全球12个生物多样性丰富的国家进行排序,中国排在第8位。而位于中国西南的云南省,是公认的生物多样性重要类群分布最为集中、具有全球意义的生物多样性关键地区。这也是云南昆明成为《生物多样性公约》第15次缔约方大会举办地的原因。2018年底,生态环境部曾组织对北京、海口、昆明、成都4个办会备选城市考察调研,综合城市生物多样性、气候和环境空气质量等因素,昆明胜出。

中国著名保护生物学家、北京大学生命科学院教授吕植,详述了我们为什么要关注生物多样性、举办COP15的重要性,并为中资能源企业降低海外行为的环境、社会风险提出了建议。

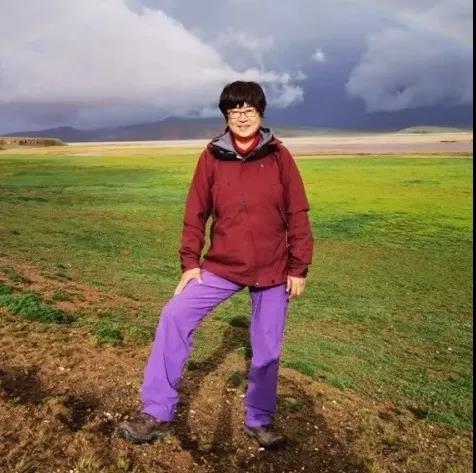

专家简介

吕植,北京大学生命科学学院/生态研究中心教授,北京大学自然保护与社会发展研究中心执行主任,中国女科技工作者协会副会长,山水自然保护中心创始人,联合国生态修复十年 2021-2030 顾问委员。

吕植教授致力于自然保护的研究与实践的连结,寻求自然保护和可持续发展基于证据的实用解决方案。近年来,她专注于探索人与自然共存的机制和条件,并通过经济激励、文化价值观和政策改进等途径推动乡村社区主导的生物多样性保护与恢复,以及公民科学实践。

WHY

关注生物多样性

eo:为什么我们要关注生物多样性,生物多样性丧失对经济发展有何影响?

吕植:从宏观的视角来看,经济发展是依赖自然的。因此当生物多样性丧失而引发危机时,本质是一种经济危机。举个例子,根据世界经济论坛的世界风险报告,2019年全球GDP是88万亿美元,其中超过44万亿美元的GDP是中度或高度依赖自然的,比如建筑、农业、食品和饮料等行业。对这些行业来说,来自自然环境的风险会成为经济发展的风险。

更不用说从人与生态系统的关系来看,人与环境是共生的。生态系统提供了支持、供给、调节和文化服务,这些服务是人类安全、健康等福祉的重要基础。另一面,社会经济的发展也影响着地球系统变化。一边是全球经济增长和资源消耗,一边是地球生态系统退化与污染物增长,从趋势我们可以直观地感受到两者相关性。

WWF的报告指出,地球生命力指数显示,1970-2016年间动物种群数量平均下降68%;2000-2018年间,物种栖息地指数下降2%,表明物种栖息地呈普遍快速减少的趋势;目前全球平均生物多样性完整指数为79%,远低于安全下限值90%,并且仍在不断下滑。IPBES的分析表明,地球生态系统衰退的直接驱动因素主要是土地海洋的利用和资源的直接利用,这两项影响占比超过了50%。

eo:对个体来说,生物多样性丧失会带来直接的影响吗?保护生物多样性,个体如何受益?

吕植:2020年,IPBES发布了一份对于新发病、流行病和人兽共患病的评估报告。报告显示,在过去几十年里,70%的新发病和几乎所有的流行病都是人兽共患病。兽类和鸟类宿主中,约有170万种病毒存在,其中超过50万种可以感染人类。不可持续的土地开发、农业扩张和集约化利用、野生动物贸易和消费等行为扰动了野生动物及其寄生微生物之间的互动,增加了野生动物-家畜-人及其病原体之间的接触。此外,气候变化又会加速病原体的释放,构成恶性循环。

也就是说,流行病与生物多样性丧失和气候变化背后的诱因一致,保护生物多样性与减缓气候变化,也可达到防控新病原体溢出的作用。

WHAT

什么是COP15

eo:《生物多样性公约》于1992年在内罗毕通过、1993年生效,缔约方大会每两年举行一次会议,昆明COP15有何特别之处?

吕植:《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(2021年10月)将审查《生物多样性公约2011-2020年生物多样性战略计划》的成果和落实情况,会议还将就2020年后全球生物多样性框架做出最终决定。也就是说,这是一次评估过去十年工作、为下一个十年设定目标的大会,其重要性高于普通的缔约方大会。

此外,目标如何设置、各国分别承担怎样的责任、资金从哪里来等,涉及大量的多边谈判。发展中国家往往是生物多样性丰富的国家,发展意愿和生物多样性保护的矛盾剧烈,达成一致的难度很高。中国作为大会主办方,需要发挥东道国影响力,多方斡旋沟通,促成下个十年目标的达成。

eo:生物多样性谈判和气候变化谈判都在联合国的多边机制下展开,他们之间有何不同?

吕植:两者要面对的核心问题相似,就是都需要从经济上,从发展的方向和路径作出转型。但谈判的具体情况可能有所不同。在气候变化问题上,大体分为发达国家和发展中国家两大阵营,尽管又细分为欧盟、伞形集团、77国集团+中国、小岛国、最不发达国家等,但主要排放大国比如中美的减排责任明确,格局大致就定了,一些发展中国家面临的更多是气候适应的问题。生物多样性谈判则不一样。生物多样性涉及的国家地区非常多且分散,面临的问题多样,从领域上又分为陆地、海洋等,生物多样性丰富的国家更多的是发展中国家,因此如何保证发展中国家有一个公平的发展机遇同时保护生物多样性可能成为谈判的焦点,这使得国家和国家之间的关系更为复杂。考虑到生物多样性丧失趋势加剧和行动的艰巨性,生物多样性谈判会更艰巨。

但是,问题的关键并不只是谈判的难度,更重要的是要搞清生物多样性和气候变化的关系。我很赞同IUCN世界自然保护大会《马赛宣言》里的论断,即气候和生物多样性本质上是同一个危机的两个方面。不可持续的人类活动不仅威胁人自己的生存,还威胁到地球生命的根基。人类是自然的一部分,我们的生活和生计都依赖于自然。响应这些紧急情况的举措必须相辅相成,用来应对气候变化的措施绝不能导致生物多样性进一步丧失。

eo:能否具体讲讲,生物多样性保护的目标、要做的事和难点是什么?

吕植:“2020年后全球生物多样性框架”是当前《生物多样性公约》谈判的焦点议题之一,国际社会期待,COP15能通过制定“2020年后全球生物多样性框架”,为未来10年全球生物多样性保护设定目标和路径。

根据2021年7月发布的《2020年后全球生物多样性框架》(壹案文),全球生物多样性丧失在加剧。框架确立了四个与2050年生物多样性愿景有关的长期目标。每个2050年长期目标都有若干相应的里程碑,用于在2030年评估实现2050年长期目标方面的进展情况。2030年的行动目标分为三个具体目标,减少对生物多样性的威胁,通过可持续利用和惠益分享满足人类需求,执行主流化工作的工具和解决办法。这三个目标下又细分为21个更具体的目标。更重要的是,各国要制定与框架相一致的国家行动目标/指标,还要定期审查国家和全球行动目标的落实进度。

该框架建立在变革理论(Theory of Change)的基础上。根据该理论,人类需要在全球、区域和国家层面采取紧急政策行动,转变经济、社会和金融模式,这样才能实现在未来十年稳定生物多样性丧失的趋势,并在其后20年恢复自然生态系统,以实现《生物多样性公约》关于“到2050年与自然和谐相处”的愿景。

难点太多了,以土地利用为例,在讨论框架目标的过程中,在保护领域和学术领域,比10年前COP10爱知大会时的争议要激烈得多。主要观点是现在的保护不够,共识是保护需要加大力度,现在提出来讨论的目标是30%的全球陆地和海洋,也有科学家提出需要一半甚至70%的地球,才有可能使生态系统稳定。期望是在2030年之前扭转生物多样性持续下降的趋势。如果要做到这一点,必须在生产、生活和消费等发展的深层次发生转变。

HOW

企业怎么做?

eo:建设能源基础设施,如发电站、油气管道、输电网、变电站等的过程中,如何减少对生物多样性的影响?

吕植:首先,企业对实现扭转生物多样性下降的目标负有重要的责任,企业必须有这样的意识和发自内心的责任感,同时企业也应该意识到,在全球努力实现这样的目标的背景下,对每个人在环境上的表现都会提出越来越高的要求,因此在自然保护的敏感地区和敏感问题上处理不好,对企业本身也会增加风险。所以如果理解了这一点,在做环评、社会影响评价时,就会实事求是地考虑影响,避免敏感地带。有些项目的环评、社评是开工之前很久就做的,可能已经过时,要考虑更新环评,降低风险。另外对于海外项目,最好能让当地环评机构或者具有国际权威性的机构来做相应的评估。

eo:中资能源企业在海外投资建设运营时,如何减少外界对项目的质疑或批评?

吕植:我不是这方面的专家,只能简单说说我的理解。在我印象中,中资企业海外项目投资最容易被诟病的有三个方面:不尊重当地文化、环境保护问题、当地雇员较少。在企业本土化方面,中国企业做得越来越好了,有越来越多的当地雇员,与当地的交往沟通在深入。尊重文化方面,要避免工程思维,做工程前先了解当地的文化、习俗、信仰等,避免触碰文化敏感区,要评估风险。在面对外界对环境保护问题的质疑时,对外交往的心态很重要,我不建议中资企业简单把国内的做法、思维直接挪到国外。另外,在面对批评时,该回应要回应,要做好解释沟通,同时对不同意见要有一定的包容和定力,努力保持能对话的状态。

另外,中国企业可以考虑借鉴其他跨国公司的做法。中国企业走出去遇到的问题,可能别人也遇到过。跨国企业今天的一些做法,也是交了“学费”之后学到的。

表情

表情

最热

最热