2025-08-28

2025-08-28

5886

5886导读:

在中国公益高速发展的表象下,基金会正面临深层的结构性断裂与生态困境。在基金会秘书长2025年聚暨鸿鹄计划五周年特别活动的“基金会发展面面观”环节中,云南省昆明市呈贡区星灯青少年事务服务中心理事长杨开亮从一线执行机构的视角,分享关键洞察:

基金会与政府边界日益模糊,资助体系短视功利,小微组织被迫依附地方性枢纽平台,行业生态陷入“内卷”。经济、政治、技术周期叠加,让基金会从“问题解决者”沦为“资源搬运工”,草根组织生存空间愈发逼仄。

他呼吁行业回归初心:重建政府与基金会边界,推动核心成本与人才长期资助,激活本地组织参与本地治理。唯有主动成为周期的一部分,公益才能从困境走向系统性重构。

本文经嘉宾审定,仅代表嘉宾个人观点,不代表其所在机构或本平台立场。转载或引用请注明来源。

大家好,我是杨开亮,作为一名长期在基层工作的社会组织从业者。2013年到2017年,我主要在四川和贵州做妇女儿童救助和乡村发展工作,主要和一些国外基金会和部分国内基金会合作,2017年之后回到云南,参与昆明市呈贡区星灯青少年事务服务中心的运营和管理工作至今。但通过一直以来的工作,我观察到行业生态有一些问题——中国基金会的结构性断裂与生态困境。

我今天的分享分为五个部分,围绕基金会与政府边界、资助体系、行业生态、周期性失灵以及系统重构展开。

一、公益繁荣下的结构性断裂

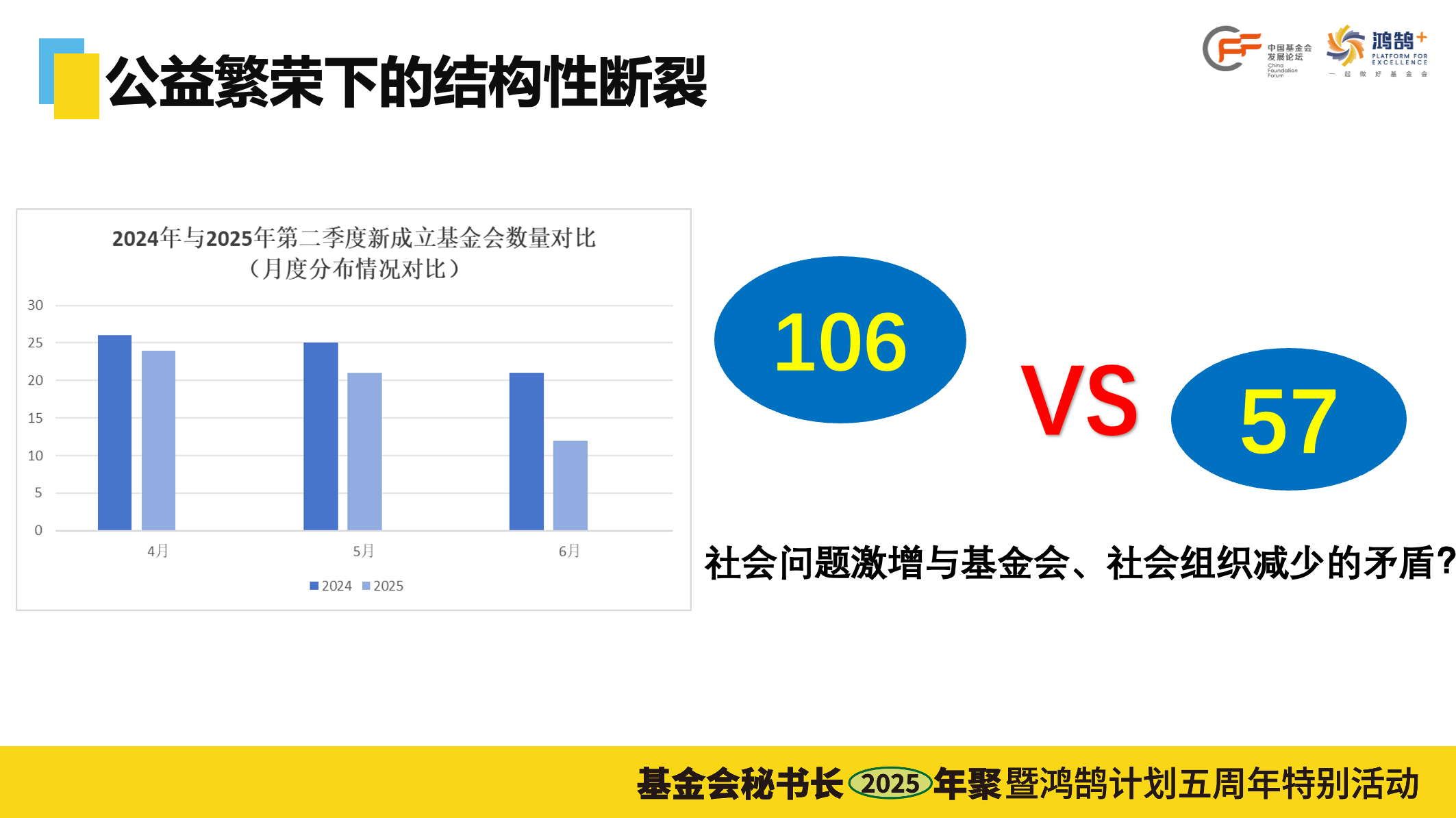

表面上看,中国公益事业在高速发展,但数据背后呈现出严重的结构性断裂。以基金会为例,2025年第二季度,全国新注销基金会106家,新成立基金会57家。这是近年首次出现注销数量大幅超过成立数量的局面。以云南为例,自2023年后,疫情时代的社会组织虽然未完全消失,但普遍陷入停滞状态。很多曾经在脱贫攻坚和社工站建设中活跃的组织,如今或无项目可做,或在地方资源体系中逐步被边缘化。

但是,我们的社会需求并未减少,甚至变得更加多元化。城乡差距、老龄化、精神健康、社区治理等问题仍在增长。但是我们会发现,这一时期的一些区域性枢纽型对资源的垄断却在加剧。基金会从解决问题逐渐沦为资源搬运,社会信任度与公共价值感不断被稀释。这是我们必须直面的公益结构性断裂。

当基金会从“问题解决者”沦为“资源搬运工”,我们是否已背离初心?

二、三大核心矛盾的集中显现

第一,基金会与政府边界的模糊与溃散。

近年来,基金会行政化倾向愈发明显。典型案例是晋江慈善总会10亿元资金“借”给城投平台,引发合规性和资金安全的双重争议。有些地方政府在现行的经济发展和财政压力下,会将基金会视作第二财政或政策工具,要求其参与定点帮扶、政策性项目执行。基金会在回应时,往往难以拒绝,逐渐丧失独立性与原则性,初心也随之被稀释。

一直以来,云贵川地区,都是许多基金会热衷的地方,但在项目“下沉”过程中,容易被地方政策直接安排。例如,北京、上海的一些基金会常常飞到云南自主执行项目,而本地社会组织几乎很少有机会直接参与。这种外来执行模式在短期内虽能完成任务,但难以培育本地能力,也容易加剧本地组织的弱化与边缘化。

第二,资助体系的短视与功利化。

当前的资助模式高度依赖项目制,追求短期可视化成果,并倾向于将资源交给区域性枢纽平台来统筹和协调。2023年到2024年间,我做过一些关于县域社会组织生态的调查研究,发现多地存在严重的区域性枢纽平台资源垄断现象。许多大型基金会倾向通过扶持区域性平台来投放资源,但这些平台一旦掌握大量资源,就容易形成垄断和话语权集中等问题,导致一线社会组织难以获得支持,除非加入枢纽平台阵营。这部分过度依赖和信任区域枢纽组织的大型基金会,与其说是信任不如说是转嫁风险。

国内企业基金会在投项目时非常看重社会组织的品牌影响力和政府关系。如果组织缺乏品牌或政府背书,即使项目非常符合一线需求,也可能得不到支持。这导致许多草根组织为了生存,不得不迎合资助方的指标要求,甚至违背自身的使命与理念去设计和包装项目。一些组织为了获得三到五年的资源保障,不得不加入地方性行政化平台或“圈子”,长期被动依附。这种环境下,创新力和独立性被严重挤压。

第三,行业生态的“内卷化”与地方性垄断。

2023年后,行业的资源和信用资源都在急剧下降。基层组织从十余人缩减到一两人运作的情况十分普遍,许多小微社会组织名存实亡。与此同时,省级或市级的一些“品牌型”和“关系型”组织,长期占有政策性资源,每年中央或地方财政大额政府购买项目,看似有招投标流程,实则早已内定。这种内卷与地方性垄断造成了严重的信任危机:草根组织得不到发展空间,头部机构进一步强化资源垄断,社区公益被边缘化,人才流失、恶性竞争、形式化评估随之加剧。

三、周期叠加下的系统性失灵

基金会和社会组织的困境不仅源自自身,也与宏观周期密切相关。

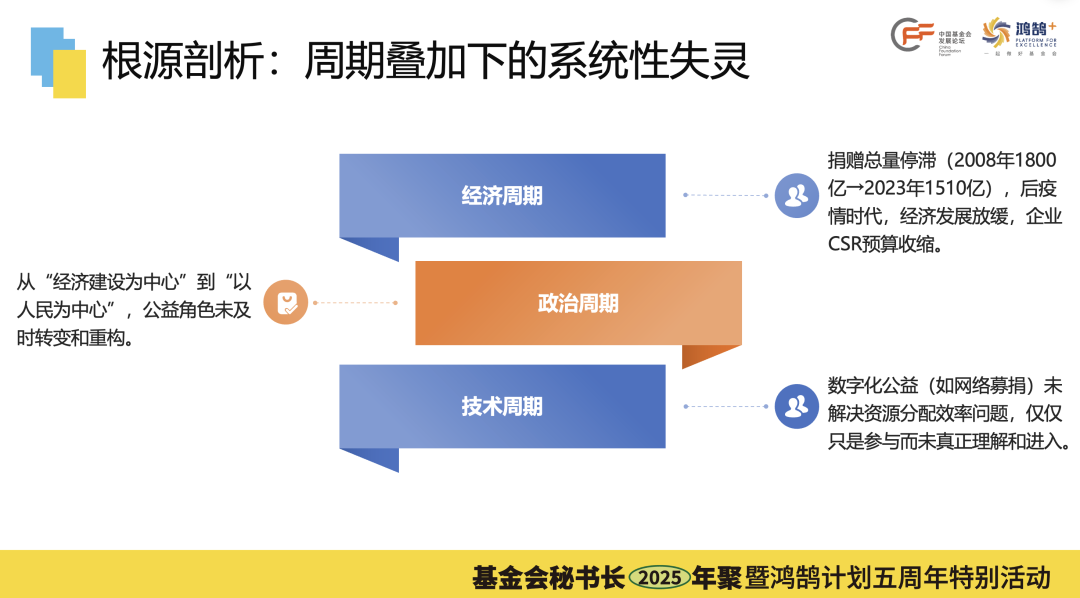

经济周期方面, 捐赠总量自2018年以来呈下降趋势,从1800亿元降至2023年的1500亿元。企业CSR预算收缩,民间有效捐赠减少,筹款难度加剧。政治周期方面, 社会主要矛盾从“经济建设为中心”转向“以人民为中心”,人们对美好生活的需求日益提升,但公益角色却未及时完成转型与重构。技术周期方面, 虽然网络募捐和数字化平台被广泛应用,但并未真正解决资源分配效率问题。以我所在组织的经历为例,早年加入腾讯公益,首年还能筹集百万元,但次年骤降至不足七十万元,最终退出平台。这并非平台不好,而是算法、参与逻辑与基层真实需求之间存在内在断裂和隔阂。行业整体仍停留在“参与数字化”,而非“理解并利用数字化”的阶段。

四、如何破局:从管控走向共治

要走出当前困局,我觉得需要从三个方面进行系统性重构:

第一,重建边界。厘清基金会与政府的权责边界,防止慈善资金财政化、慈善行为政治化,让基金会回归初心,成为独立的社会价值创造者。

第二,改革资助体系。推动核心成本资助和人才长期支持模式,借鉴福特基金会的endowment模式或银杏基金会的人才资助经验,替代碎片化、短期化、指标导向的项目制投标。

第三,激活行业生态。探索“慈善IPO”等机制,通过政企社协同来释放民间活力。支持本地社会组织直接参与本地项目,用“本地方式解决本地问题”,而非完全依赖外来执行。只有让本地组织获得成长空间,公益生态才可能健康循环。

五、结语:公益的终极命题

如果行业继续沉溺于“左手倒右手”的资源搬运和对政策的盲目迎合,公益将失去最后的社会信任。相比等待经济周期上行,我们更应主动成为“周期”的一部分,以人文转向和制度创新重构行业DNA。

社会组织的绩效不应仅以筹集资源多少来衡量,而应关注其对社会实际的改变和推动。我始终认为,社会组织一定要有随时关停、重新出发的底气,也必须不断反思:我们存在的理由是什么?是为了机构、员工,还是为了推动社会的真正进步?

知来时路,走当下路,思未来路。唯有如此,我们才能从“慈善失灵”走向系统性重构。

END

CFF整理、排版:王薪尧

审核:季拓、洪峰

来源:CFF2008

图文版权归原作者所有

表情

表情

最热

最热