公益资讯 > 资讯详情

简报论坛观点 | 杨培丹:应对全球气候变化,中国社会组织如何参与COP?

2025-02-19

2025-02-19

3412

3412

收录于合集

NGO气候行动

领域

环境保护

编者按:

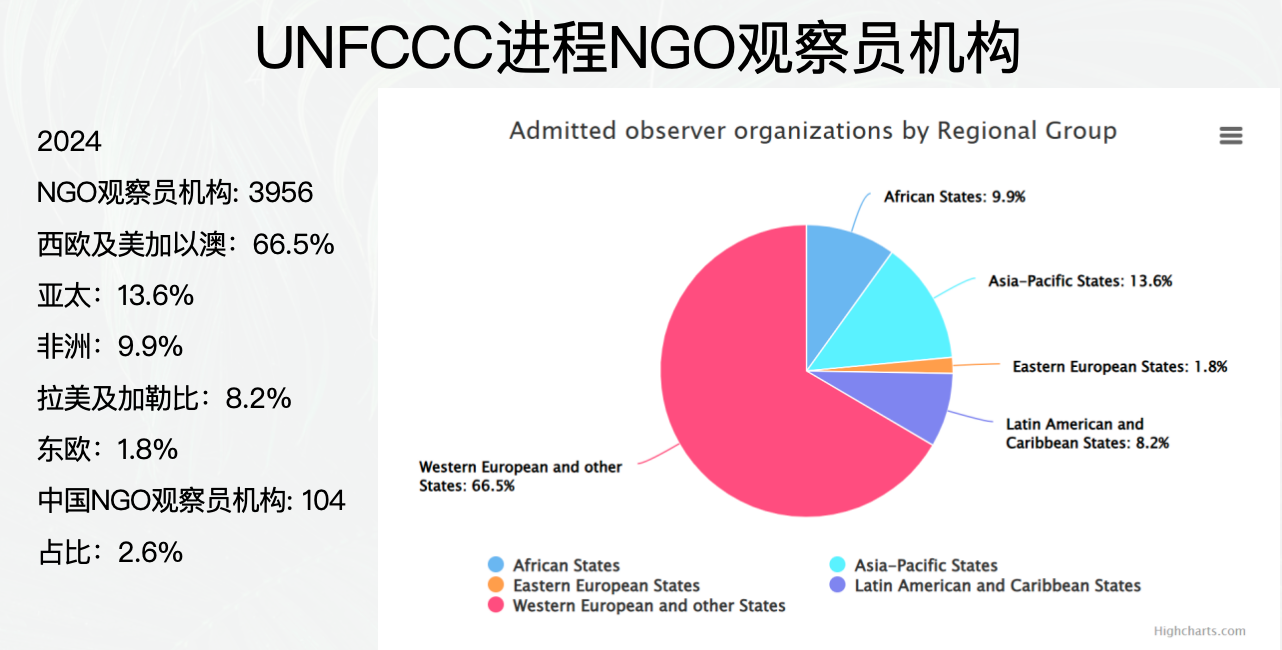

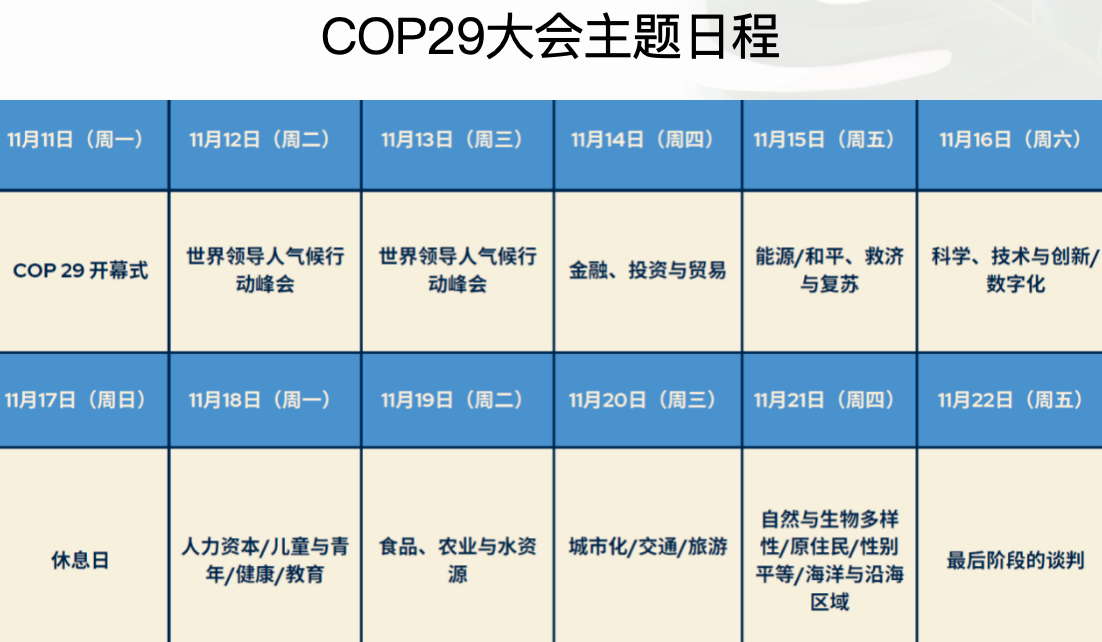

2024年11月,《联合国气候变化框架公约》 第二十九次缔约方大会(COP29)在阿塞拜疆首都巴库闭幕。这次大会就新的气候融资集体量化目标(NCQG)、《巴黎协定》 第六条国际碳市场机制等关键议题,达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果,特别是达成了2025年后气候资金目标及相关安排,进一步巩固了全球携手应对气候变化挑战的大势,推动全球气候合作迈上新台阶。 面对世界级的气候变化应对会议,中国社会组织 如何走出去,传递本土的解决方案呢?大道应对气候变化促进中心执行主任杨培丹在简报论坛中梳理了中国社会组织参加COP29的做法与经验,并展望了COP30的NGO新角色。

以下为演讲主要内容, 经嘉宾本人确认后对外发布。

文字整理:时瑞泽

大道应对气候变化促进中心执行主任杨培丹现场发言

2014年的第二十届联合国气候变化大会(COP20)上,万科创始人王石等企业家、前世界自然基金会中国区首席代表卢思骋等环保领袖共同发起了C Team——中国企业家应对气候变化联盟。最初,C Team是相对松散的形式,直到2017年在深圳注册为社会服务机构,正式成立了“大道应对气候变化促进中心”,专注于推动企业低碳转型和绿色发展。

(3)基础层次:以观察学习为主的NGO,他们积极参与国际对话交流。其中不乏一些社会组织通过自媒体传播、回国后宣讲等方式,将会议中的经验和收获传递给更广泛的受众。

发布评论

文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

表情

表情

全部评论

0条

最新

最热

最热

最热

最热

加载更多

相关阅读