2024-12-06

2024-12-06

1150

1150云南协力公益支持中心、广东省千禾社区公益基金会和梦南舍可持续发展中心共同发起和气学堂·气候变化应对系列共学活动,邀请各领域专家、从业者结合自身领域与气候变化展开分享,至今,已举办线上线下活动20余场。和气行动项目组将整理过往分享内容,重温在气候变化背景下,不同领域从业者的探索与实践。

本次分享回顾的主题为“河流对话——本土气候行动的上下游学习”分享嘉宾是文字与影像工作者、公益人杨青。

*本文由嘉宾审定后发布,仅代表其个人观点,不代表本平台立场。

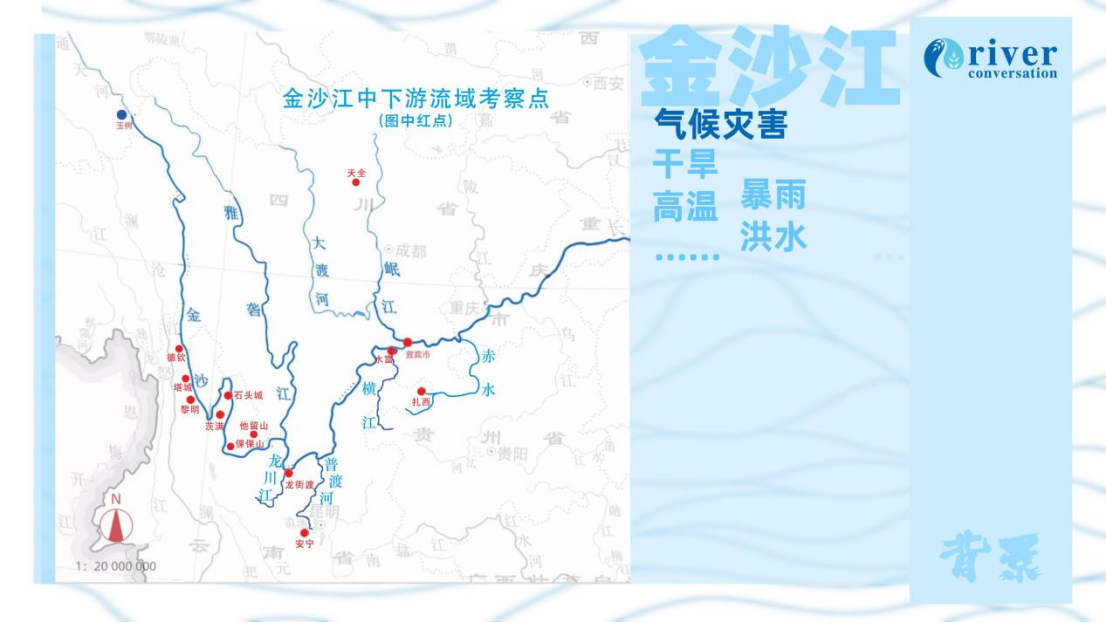

我分享在自然之友玲珑计划支持下,在金沙江流域开展社会调查和公益行动的一些感受和心得,主题是“河流对话——本土气候行动的上下游学习”。

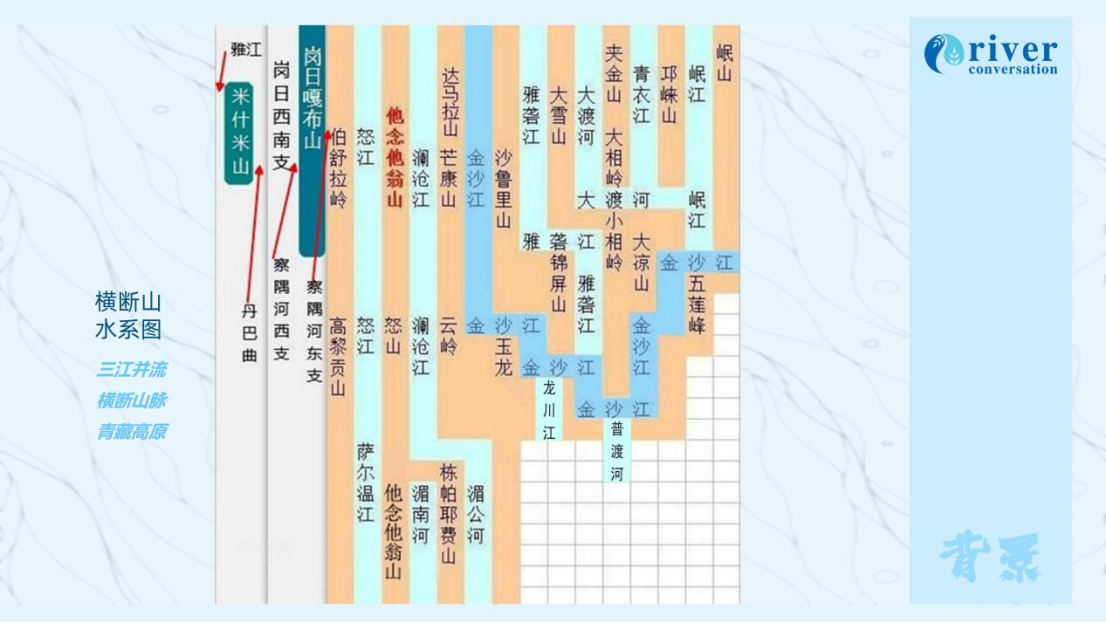

金沙江及其干流岷江流域的气候变化现状

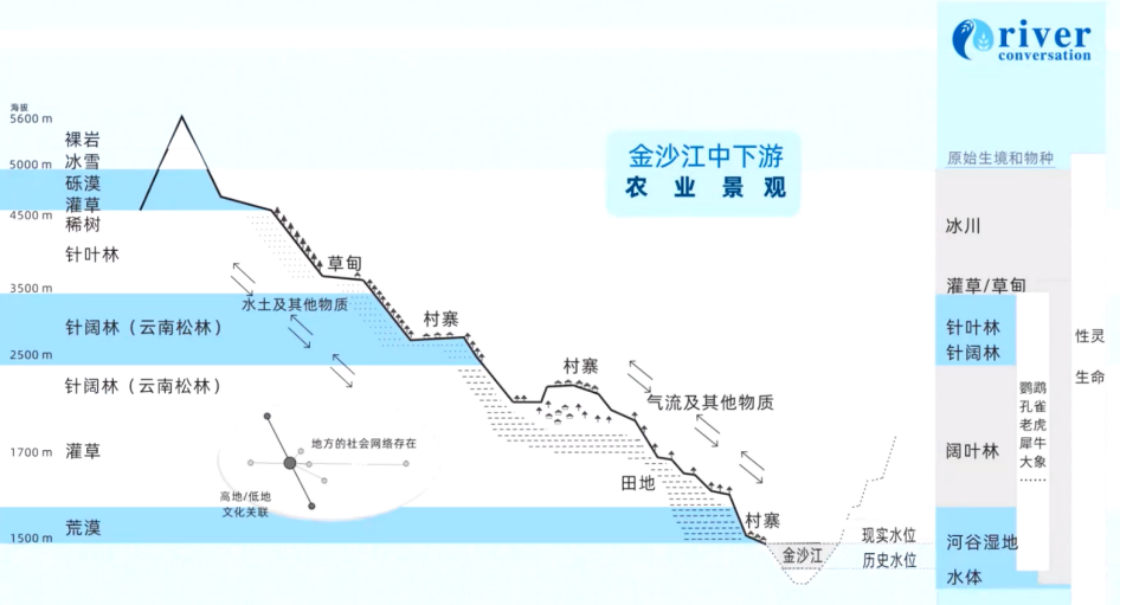

这些年,我走访了金沙江中下游一些地方,主要集中在云南和四川。这些地方目前面临的气候风险主要是干旱、高温、暴雨、洪水和泥石流,以及冬春时节,特别是春季,比较容易出现的山火。

在气候变化方面,长江的全流域发生着显在而持续的暖干化,金沙江段则呈现干热河谷的灾变情况,如云南连年干旱。这导致流域已经陷入水资源危机,且生物文化多样性加速消失,本土应对气候变化的韧性减弱。需要指出的是,本土知识与文化长期被轻视,在气候行动中的作用也被严重低估。

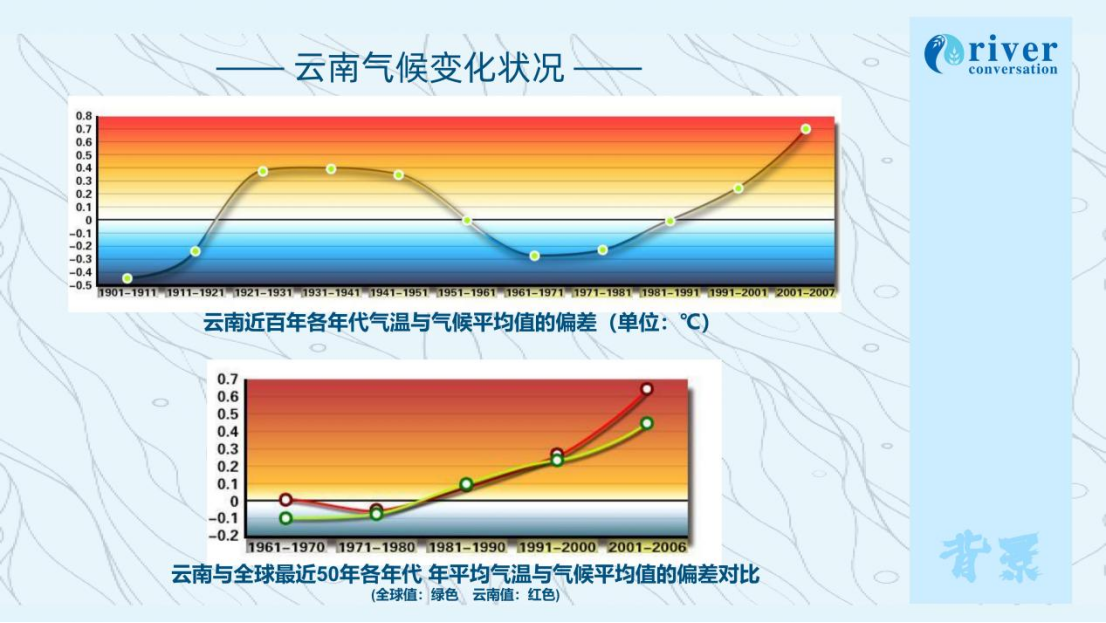

下图展示了云南省气候变化状况,20世纪70年代后期出现气候突变的节点,平均气温持续攀升,每10年升高0.21℃,趋势高于全球的平均值;降水量呈现递减的趋势,降水日每10年减少11天,降水量每10年减少6毫米,比较明显的极端天气是冬春到初夏的连旱。2022年到2023年,云南遭遇了1961年以来同期最强的干旱。2023年《云南省气候公报》显示,全省平均气温18.1℃,连续12年偏高,降水相较往年平均状况减少了178毫米,这对于高海拔地区的生态影响是非常巨大的。

小农农业,一种生态文化劳动

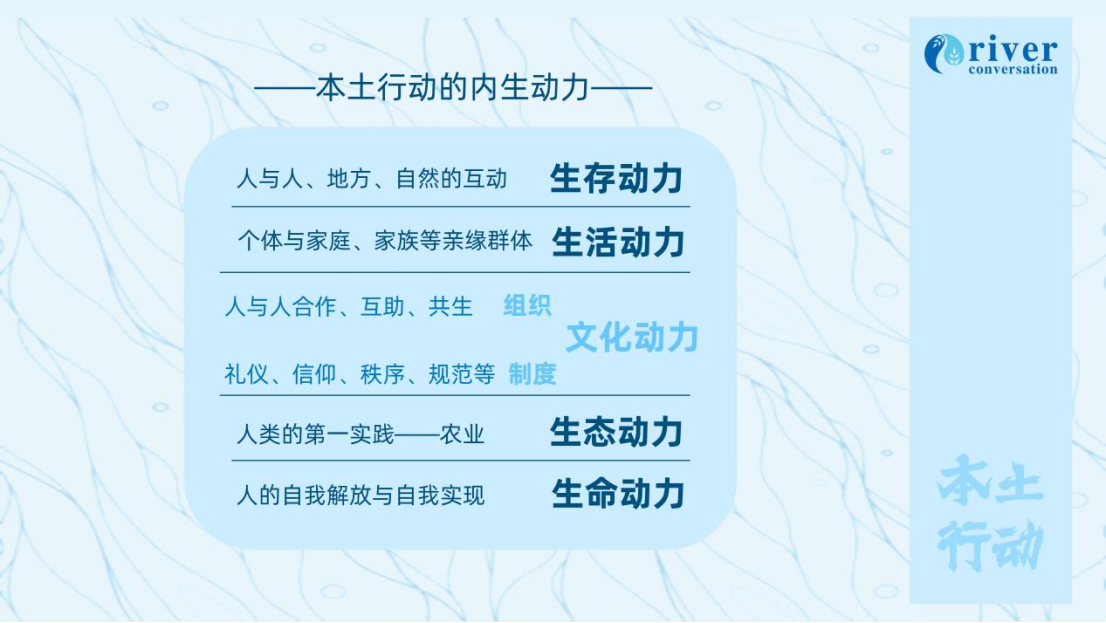

由此,我们在思考,气候行动的主体到底是谁?动力来自何处?气候行动需要本土主导的气候行动,而这一过程更包容、更公平、结果更可检验、行动更可持续。众多气候行动失败的核心原因之一,就是缺失了本土的主体性和内生动力。

本土行动有怎样的内生动力?有生存、生活、生态及生命等方面的动力,归结起来会走向文化的动力。

从生存来说,首先是人与人、人与地方和人与自然的互动。而个体与家庭、家族、社区等亲缘群体,有长久共同生活的动力;同时,原住民社区多从事农业,特别是小农农业,这是最具生态力的人类第一实践;在本土、在地方、在社区,人更有可能解放自我、实现自我。

那么,小农农业具有怎样的生态动力呢?小农农业是地球上最普遍、最理想的农业模式,也是最持久的人类气候行为。自诞生以来,农业一直在与气候做着适应、调试与平衡的行动,当然这需要一定的自由时空。在这个过程中,小农农业会持续巩固相对自主的再生产,寻求、创造附加值,以及有尊严的生产性就业,以实现生计改善。它基于人与自然的互动与互惠,是一种与自然协同的整体性设计,能够最大限度地实现平衡而内生的增长和发展。

在小农农业这种超越性的本土气候行为里,核心是小农农业创新系统,这是一种活态的农业文化。它在各种各样的社会和环境中已经演化了几千年,甚至万年。它本身非常丰富、多元,具有一定的动态特征。它是人类生存的本底,也是文明延续至今的核心。在追求可持续生活的当下,小农农业仍是应对气候变化、社会风险的基石。同时,它也具有更广阔的前景,帮助我们在社会-自然的互动中观察、处理、协调不同领域。

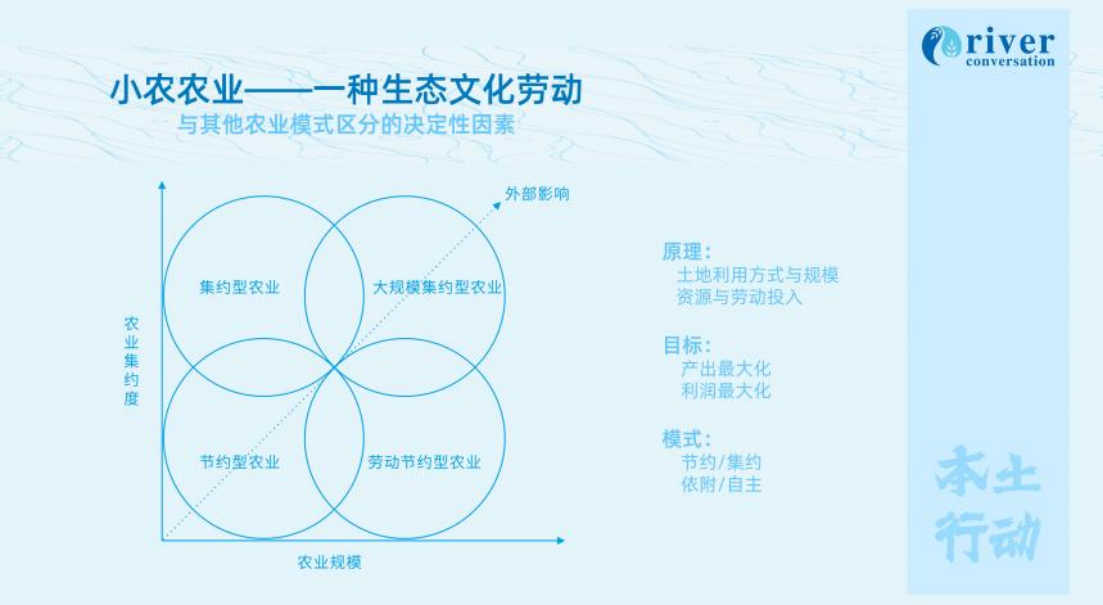

至今,小农农业仍然保持着强大的适应性,具有一定可恢复的生态弹性。结合现代知识和科学技术,它仍然可以被有效使用,同时也在不断发明和更新中。小农农业是一种生态文化劳动,从原理、目标与模式等方面可以理解它与其他农业模式——如集约型、规模型农业的差异。

从农业的集约度与规模来看,农业有4种基础形态,即节约型农业、劳动节约型农业、集约型农业和大规模集约型农业。

相对来说,小农农业是一种节约型农业。当耕种面积增多时,农民会思考怎样节约劳动力,这时小农农业也可以成为劳动节约型农业。现代农业追求的是大规模集约型农业,受到的外部支配与影响不同。它们的主要区别在于土地利用的方式与规模以及资源和劳动的投入。

小农农业的直接目标是产出最大化;现代企业农业追求利润最大化,也就是资本的利润。现在我们处于食物帝国的社会发展面向,可以看到它去知识、去传统、去文化的痕迹。

在小农农业里,需要依据当地环境和条件产生的地方知识;在大规模农业里,地方知识及传统文化消失了,只需要按照标准化操作,例如一亩地投放多少化肥、多少农药、多少种子等,这些都是标准化、简单化的现代性影响,劳动者不需要地方性知识、传统文化储备。

从增长和发展来看,小农农业的生产力首先取决于劳动者如何看待和对待自然,将什么视作资源,又如何去利用资源,以及怎样看待市场,怎样应对商品化。简单说,想从土地获得什么,获取多少。小农农业趋近于资源的循环和再投入、再生产。总体来看,它几乎是一种零增长的产业形态。小农农业追寻的不是经济增长,其潜在的特征是高附加值,在生态、经济、文化、伦理、情感和健康等方面都涉及人与自然、人与人之间的互助共存、持续衍生的状态。

资本化农业在追寻市场和商品交换的利润最大化农业模式下,偏好大面积、平坦肥沃的土地,以及无限度、最大化的能源和资本投入与获益。而小农农业最终只能获得偏远地方的土地进行劳作,比如山地,所以地域的同等条件是很难实现的。在同等条件下,小农农业的资源损耗最小,污染和排放量也最小。

相对来说,小农农业的产量是最高的,生产力也是最强的。大家可能普遍认为大规模农业的产量会更高,生产力更强。我认为,这是一种具有欺骗性的文化宣传,以及消费主义的诱导。如果把资源的消耗、污染、碳排放、劳动力投入状况,以及各种各样的社会、文化的代价都考虑在内,规模化农业的产量并不见得比小农农业高,甚至其环境代价更大。

在农业产业资源的流动中,有这样一种构造:通过外部指令、计划或市场调动的资源配置进入农业生产,生产过程中会产生排放、污染与损耗,它的很多利益和产量也可能被外部侵占。在小农农业生产的自我循环中,很大一部分属于非商品流通与非市场关系,它需要的是再生产和再生成的资源。在其生产的过程中有可销售的产出,也有可输出的劳动和服务。但按照现代农业的需求,生产与输出都需要标准化。小农农业如果排除外部的输入和输出,相对来说,它可以实现内部的自我循环。

本土知识,本土行动——以石头城为例

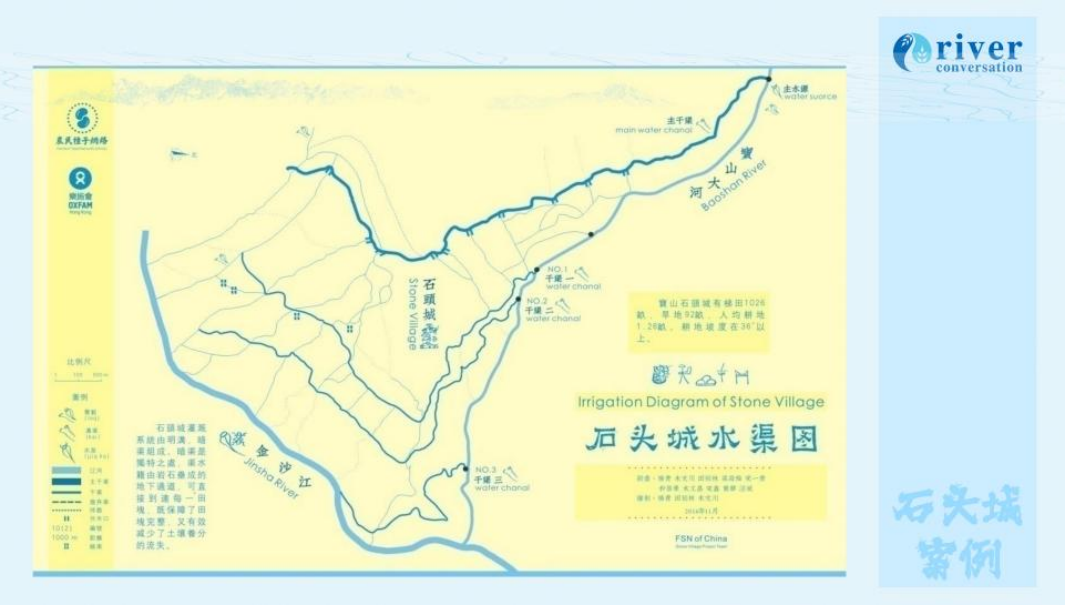

位于丽江东北部的石头城,紧贴着金沙江,距离丽江市区120多公里。目前,当地的干热化非常严峻。

位于丽江东北部的石头城,紧贴着金沙江,距离丽江市区120多公里。目前,当地的干热化非常严峻。

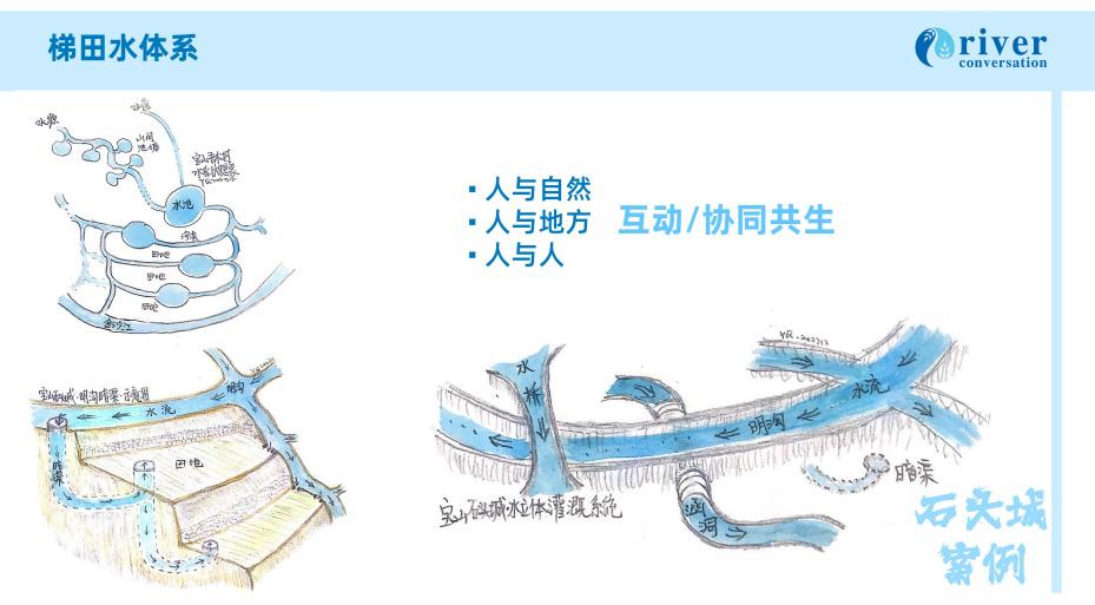

上图所描绘是水体系中人与自然、人与地方、人与人互动产生的基础生活生产方式。在梯田或山地上获得田地很不容易,田地非常宝贵。有的地方,如果沟渠不能到达,他们会想办法在地底下埋设暗渠。暗渠的两头,不用时堵住,需要时就打开,这样就节省了明渠占用的土地面积。

本土住民具有精确解读大自然的能力。在稻田周边,他们种植了高秆高粱,为水稻提供一个避风港。在水稻成熟之前,高粱已经提前成熟了。高粱能够吸引鸟类先来啄食,从而保证了稻田的产量。从本土知识和本土行动的角度,能提供更加符合本土具体情况,更平衡、更具成本效益的解决方案。同时,它也能解决气候行动中权力不平衡及不成比例的脆弱性问题。

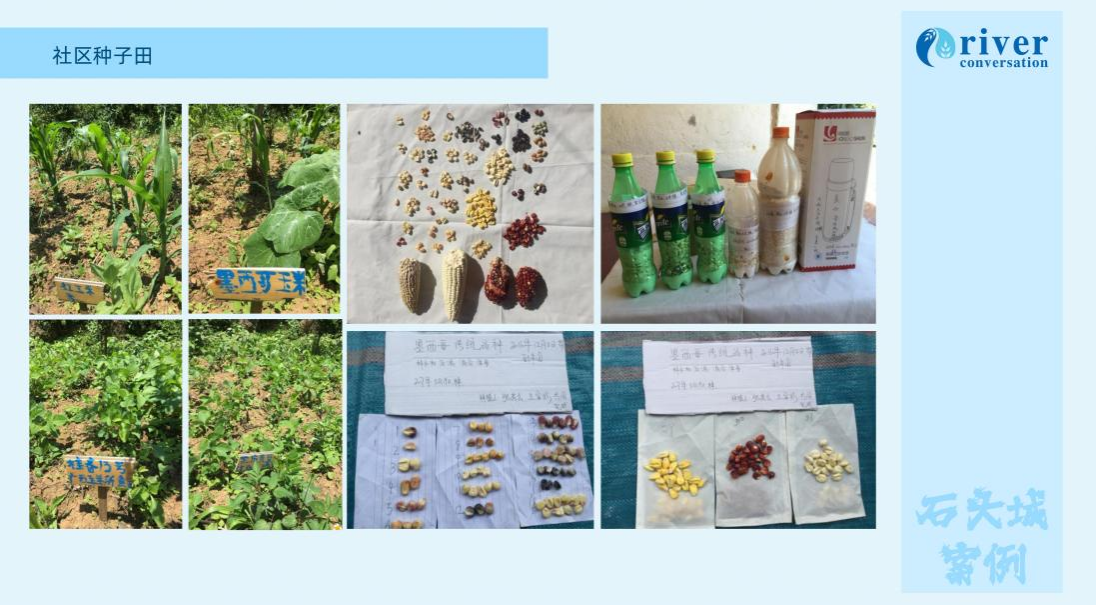

当地农户在石头城打造了“社区种子银行”,把收集来的本土老品种种子在这里展示。农户从中取出种子以后,再放到“种子田”进行一季又一季生产的活化保存。在参与者行动里,农户发明了一种新的种子保存方式,他们把种子装进塑料瓶后,再放到冰箱里冷藏保存。当种子回到土地,就能实现种植与收获的活态化。

小农社区的气候行动

小农农业不仅是一种持续的本土主导的气候行动,也是一种“去依附”的抗争。在主体性建设之外,首要的就是减少外部依赖,特别是对以食物帝国所连接的种子制造、化学品、物流、超市这样的企业及金融资本的反向。

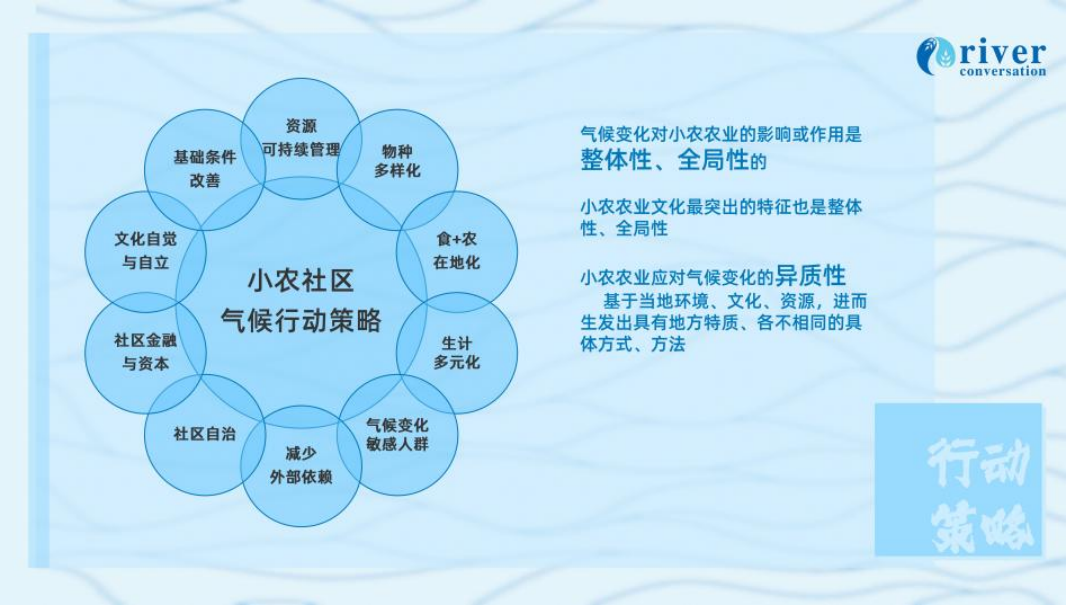

具体到一个小农社区来说,气候变化的影响是整体性和全局性的。小农农业应对气候的行动也是整体性和全局性的,包括资源的可持续管理,种养殖品种的多样化,食与农在地的多样化,生计多样化,最终走向社区自治。

本文转载自“和气行动”公众号,图文版权归原作者所有。

表情

表情

最热

最热